混合鹽堿脅迫對槭葉草種子萌發的影響

奈婕菲 李京京 丁禹同

摘 要 為獲得槭葉草在吉林省西部鹽堿地區栽培的理論和實踐依據,研究其種子萌發期間對鹽堿脅迫的耐受力和適應力。根據吉林省西部地區的土壤背景值,將NaCl、Na2SO4、NaHCO3和Na2CO3按7種不同比例、4種不同濃度模擬出28種混合鹽堿條件,對槭葉草種子進行脅迫處理。研究了混合鹽堿脅迫對種子發芽率、發芽勢、發芽指數、根部形態和過氧化物酶活性的影響。結果表明,隨著鹽濃度和酸堿度的上升,槭葉草種子的發芽率、發芽勢、發芽指數、須根數量、胚根長度和過氧化物酶活性均呈下降趨勢,并隨著處理濃度的增大,各指標下降的趨勢明顯。鹽堿脅迫對槭葉草種子萌發有抑制作用,種子在中輕度鹽堿地區可以正常萌發,在鹽濃度高于20 mmol·L-1、pH高于10.20的地區可適當提高播種數量,以創造良好的景觀綠化效果。

關鍵詞 槭葉草;混合鹽堿脅迫;種子萌發

中圖分類號:S682.3 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.06.057

吉林省西部的松嫩平原是世界三大蘇打鹽堿地之一,鹽堿土主要分布于西部的白城地區。該地區的土壤中鹽分組成以Na2CO3、NaHCO3為主,Na+的含量為

89.64 mg·kg-1,pH值范圍是7.8~9.5[1]。白城地區旱地土壤有強堿性和鹽分極高的特性,這一土壤特性嚴重制約了該地區的植物種類。吉林省西部的綠地基礎材料多為多年生植物,約占綠化總量的72.58%,其中以菊科植物為主[2]。為了實現科技創新對接國家戰略,聚焦“一帶一路”沿線鹽堿地治理[3],增加城市綠地的基礎材料,降低長白山區向該地區引種馴化特色觀賞植物的難度,如何選取大量適應鹽堿地生長的草本綠化植物對于保護和美化鹽堿地環境起到十分重要的作用。

槭葉草[Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz]是虎耳草科槭葉草屬植物,在我國主要分布于吉林省長白山一帶,屬吉林省重點保護野生植物[4];多年生草本植物,早春開花,花色潔白,秋季葉色變紅,極具觀賞價值,是優良的野生園林地被植物[5]。目前,國內關于槭葉草的研究著重于其藥理作用、繁殖技術以及在干旱條件[6]和遮陰條件[7]下的栽培適應性研究,但是對其抗鹽堿的能力及生理機制卻知之甚少。從目前植物抗鹽堿生理學研究現狀來看,多以NaCl為研究對象,以Na+代謝、植物抗鹽相關基因的分子生物學及鹽脅迫的信息傳導等為研究方向,而混合鹽堿脅迫對其種子萌發的影響的研究未見報道。為此,研究采用不同濃度的兩種中性鹽NaCl、Na2SO4及兩種堿性鹽Na2CO3、NaHCO3按不同物質的量比混合,共模擬出28種與天然鹽堿生態條件基本一致的復雜鹽堿條件[8],研究復雜鹽堿脅迫對槭葉草種子萌發的影響,探討其種子在萌發階段對鹽堿脅迫的耐受能力和適應能力,并為其在鹽堿土壤中的栽培與萌發提供一定的基礎數據和理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗所用種子為槭葉草種子,采自吉林農業大學園藝學院試驗基地。種子凈度為95%,千粒質量約0.05 g。

1.2 混合鹽堿模擬設計

根據吉林省西部地區土壤鹽度與pH復雜多變的特點以及槭葉草對鹽堿的耐受能力,選用NaCl、Na2SO4、NaHCO3和Na2CO3這4種鹽按不同物質的量比混合,分成7組(A~G)。各組鹽分組成及物質的量之比如表1所示。在各組組內設置4個濃度梯度,鹽濃度依次是5 mmol·L-1、10 mmol·L-1、15 mmol·L-1和20 mmol·L-1,總計28個處理組合,各處理pH值見表2,以蒸餾水處理作為對照。

1.3 萌發試驗

選取大小一致,顆粒飽滿的槭葉草種子進行萌發試驗。任意選取400粒槭葉草種子約0.02 g,共87份,用濾紙包裹并疊成1 cm×2 cm大小的方塊之后,用0.1%高錳酸鉀溶液滅菌10 min,用無菌水沖洗6~8次,打開濾紙包,連同濾紙一同置于已放有一層濾紙的培養皿中待用,然后分別取10 mL各種脅迫鹽堿溶液噴于培養皿中,以濾紙被潤濕但無液體流出為基準,每一水平設3次重復,將上述培養皿放置在(20±3)℃光照培養箱中。每天用稱重法補充蒸發散失的水分與緩沖液,以確保恒定的鹽堿濃度[9]。

1.4 各項形態指標的測定

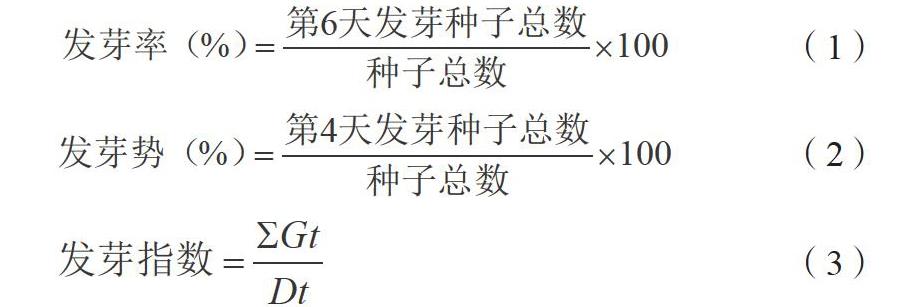

實驗測定的發芽指標有發芽率、發芽勢、發芽指數、胚根長,從種子放入培養箱的第2 d開始觀察記錄,槭葉草種子的發芽勢以第4 d種子的發芽總數計算;發芽率以第6 d種子的發芽總數計算;當胚根出現明顯的露白時視為發芽,第6 d進行根部形態觀察并測量胚根長度。各指標計算公式如式1~3。

式3中,Gt指在時間t日內的發芽數,Dt為相應的發芽時間。

1.5 過氧化物酶活性的測定

過氧化物酶(POD酶)是植物體內普遍存在的活性較高的一種酶,是植物體內抗氧化酶系統的重要組成部分,可以清除超氧化物自由基,使機體免受過氧化氫的毒害作用。其活性高低能反映植物受害程度、植物生長發育的特性、體內代謝狀況以及對外界環境的適應性,與植物的代謝和抗逆性都有密切關系。實驗中采用比色法測定POD酶活性[10]。

1.6 數據處理

試驗數據采用Excel 2010和SPSS 19.0軟件進行分析和多重比較,多重比較用LSD法。

2 結果與分析

2.1 混合鹽堿脅迫對槭葉草種子發芽指標的影響

2.1.1 混合鹽堿脅迫對槭葉草種子發芽率的影響

由表3可知,對照組槭葉草種子的發芽率為92.65%,隨著鹽溶液濃度和酸堿度的上升,槭葉草種子的發芽率均呈下降趨勢,這說明中性鹽和堿性鹽都會抑制槭葉草種子的萌發。在同組中,隨著鹽濃度的增大,槭葉草發芽率逐漸降低,如A組20 mmol·L-1處理槭葉草發芽率為71.21%,比對照下降了21.44%;B組20 mmol·L-1處理槭葉草的發芽率僅為57.50%,比對照下降了35.15%;其他處理組不同濃度之間發芽率在兩個水平下均達到了顯著、極顯著差異;在組間,隨著堿性鹽摩爾比的增加,槭葉草發芽率在逐漸下降,G組

20 mmol·L-1發芽率僅為43.36%,比A組同一濃度處理降低了27.85%。這些差異說明高濃度和高pH值對槭葉草種子的萌發影響較大,由此降低了槭葉草種子的發芽率和整齊度,這與王佺珍等[11]在植物對鹽堿脅迫的響應機制研究中得出的結論一致。

2.1.2 混合鹽堿脅迫對槭葉草種子發芽勢的影響

由表4可以看出,對照組種子的發芽勢為73.01%,發芽速度較快,整齊度較高;隨著鹽堿溶液濃度的升高和pH值的增大,槭葉草種子的發芽勢逐漸降低,發芽時間逐漸延長。在相同的處理組中,不同鹽溶液濃度下,發芽勢差異都達到了極顯著。同一鹽堿濃度的處理組間,當鹽濃度為5 mmol·L-1時,隨著堿性的增強和鹽堿成分的變化,A組到G組種子的發芽勢逐漸從70.63%下降到50.12%,當鹽濃度為20 mmol·L-1時,A組到G組的發芽勢也逐漸從58.41%下降到30.36%。以上數據可以說明,鹽濃度的增加和pH值的增大都會對槭葉草種子的萌發產生較強的抑制作用。

2.1.3 混合鹽堿脅迫對槭葉草種子發芽指數的影響

從表5中可以發現,對照組的發芽指數為61.81,在相同的處理組間,槭葉草種子的發芽指數隨著鹽濃度的增大而逐漸減小,且同處理組內不同濃度間的差異均達到了顯著、極顯著;G組中鹽濃度從5 mmol·L-1逐漸增加到20 mmol·L-1,發芽指數從45.53下降到28.8,下降了16.73;在濃度相同的組間,發芽指數逐漸降低,當鹽堿濃度為5 mmol·L-1時,A組到G組發芽指數從59.46下降到45.53,下降了13.93;當鹽堿濃度達到20 mmol·L-1時,A組到G組的發芽指數從47.89下降到28.8,下降了19.09。這些數據說明槭葉草種子發芽情況受鹽堿脅迫的影響較大,隨著鹽濃度的上升和pH值的增大,種子逐漸發生劣變,發芽指數也逐漸降低,所受的毒害作用越來越大。

2.2 混合鹽堿脅迫對槭葉草幼苗根形態指標的影響

2.2.1 混合鹽堿脅迫對槭葉草幼苗胚根長的影響

從表6中可以看出,對照組種子的胚根生長最快,在每個處理組內,隨著鹽濃度的增大,胚根生長逐漸變弱。在A組中,5 mmol·L-1和10 mmol·L-1、10 mmol·L-1和15 mmol·L-1之間的差異不顯著;B組中5 mmol·L-1和10 mmol·L-1之間的差異不顯著;C組中5 mmol·L-1和10 mmol·L-1、10 mmol·L-1和15 mmol·L-1之間差異表現為不顯著,其他處理之間表現為顯著;而組與組之間,同一濃度的A到G隨著pH值的增大,胚根長度逐漸減小,其中A組至D組的各組隨著鹽濃度的升高,胚根長度變化較緩和,同組內各處理間差異較小,E、F、G組隨著溶液中堿性鹽比例的升高,胚根生長受到的抑制變化較大。上述結果表明,在一定的鹽堿濃度范圍內,槭葉草種子可以萌發,但是胚根的生長受到了明顯的抑制,導致其生長狀況不良;在鹽堿濃度高的條件下,槭葉草種子的胚根生長受到的抑制作用十分顯著,甚至出現了不萌發或無根苗的現象。

2.2.2 混合鹽堿脅迫對槭葉草幼苗須根數量的影響

由圖1可以看出,對照組的須根數量最多,隨著鹽溶液濃度的增大和pH的升高,須根數量急劇減少。這是由于幼苗根系生長受到了抑制,同時也是槭葉草根系對鹽堿脅迫的一種應激反應,反映了幼苗對鹽堿脅迫的適應程度。

2.3 混合鹽堿脅迫對POD酶活性的影響

由表7可以看出,處理組的POD酶活性最大,為12.14。除了A組中5 mmol·L-1和10 mmol·L-1,E組10 mmol·L-1和15 mmol·L-1之間差異不顯著之外,其他各處理組內都表現為差異顯著,A組5 mmol·L-1鹽溶液處理的酶活性比對照組降低了2.73 U·g-1,G組20 mmol·L-1鹽溶液處理的酶活性比對照組降低了9.65 U·g-1,說明槭葉草幼苗生長過程中受到了不同程度鹽堿脅迫的傷害,且隨著鹽溶液濃度的升高和pH值的增大越來越強烈。

在不同的鹽溶液和鹽堿混合溶液中,槭葉草幼苗的POD酶活性大小不一樣,說明鹽脅迫和堿脅迫的反應機制不一樣。在A、B兩組鹽脅迫處理中,POD酶活性表現出先增大后減小的變化,而其他堿脅迫各處理組內,隨著鹽溶液濃度的增大,酶活性不斷降低,這與孟祥浩等[12]在小麥根系活力的研究中得出的結論一致,這種變化趨勢可能與POD酶在逆境的初期表達及植物的瞬時反應相關。在A、B兩個處理組中,酶活性隨鹽溶液濃度的變化較為緩慢,D、E、F、G四個處理組在5~10 mmol·L-1變化幅度趨于緩和,在10~20 mmol·L-1變化幅度較大,有逐漸遞減的趨勢,C、D、E、F、G五組鹽堿混合溶液在

5~15 mmol·L-1酶活性下降的幅度較大,隨后出現逐漸緩和的趨勢。以上結果表明,低濃度的中性鹽溶液對槭葉草幼苗的代謝抑制程度較低,隨著鹽溶液濃度的增大而逐漸遞增;槭葉草幼苗對低濃度的堿性溶液比較敏感,但隨著濃度的增大,這種抑制作用趨于平緩,酶活性逐漸降低,甚至失活,說明鹽堿混合脅迫對植物幼苗酶活性的影響可能是由于高pH及其與其他離子脅迫的交互作用導致的,這與李辛等[13]在霧冰藜幼苗對鹽堿混合脅迫的研究結論一致。

3 討論與結論

在所模擬的覆蓋了鹽濃度5~20 mmol·L-1、pH為6.00~11.03的28種混合鹽堿脅迫下,槭葉草的各項萌發參數在對照組(0 mmol·L-1)下最高,且均隨鹽濃度及pH值的升高而下降。發芽率、發芽勢、發芽指數、根形態指標和POD酶活性等大致都呈現下降的趨勢,這與楊春武等[14]對星星草種子萌發的研究結論一致。各處理組與對照之間存在顯著差異(P<0.05)或極顯著差異

(P<0.01),鹽度、酸堿度及二者之間的交互作用對種子萌發均有顯著抑制作用(P<0.05);槭葉草種子的萌發受到了不同程度的影響,并且隨著鹽堿溶液濃度的上升和pH值的增大,各指標下降得越來越明顯,低鹽溶液濃度和低pH值對槭葉草種子萌發的影響較小,說明槭葉草對低程度的鹽堿脅迫有一定的耐受能力;隨著溶液堿性的增強和鹽度的增大,各項指標均有明顯的下降趨勢,而高鹽度和高pH值脅迫抑制了槭葉草種子的萌發,使其發芽延遲甚至不發芽。因此,在一定的鹽堿濃度和pH值的范圍內,槭葉草可以正常萌發,當槭葉草播種在單一鹽濃度高于20 mmol·L-1、pH高于10.20的地區可適當提高播種數量,以創造良好的景觀綠化效果。此項研究可用來指導園林綠化生產,為槭葉草在吉林省西部地區的鹽堿地治理[15]和綠化提供一定的參考價值和理論依據。

參考文獻:

[1] 郝玉梅,孫長春,冷晶.白城地區鹽堿地土壤化學分析[J].白城師范學院學報,2013,27(5):46-48.

[2] 安永熙,玄永男,王百成,等.關于中國吉林省白城地區鹽堿性旱地植被的研究[A].第二屆中國林業學術大會——S14產學研結合平臺論文集[C].國家林業局,廣西壯族自治區人民政府,中國林學會:中國林學會,2009:12-15.

[3] 鄖文聚,楊勁松,鞠正山.以科技創新對接國家戰略—聚焦“一帶一路”沿線鹽堿地治理[J].國土資源,2015(9):44-46.

[4] 喬恒,隋希英,陳建軍,等.吉林省重點保護野生植物名錄[J].吉林林業科技,2009,38(2):23-40.

[5] 中國科學院中國植物志編輯委員會.中國植物志[M].北京:科學出版社,1992.

[6] 張爽,董然,董妍,等.干旱脅迫對槭葉草生長及光合生理特性的影響[J].西北農林科技大學學報(自然科學版),2014,42(11):69-74.

[7] 張爽,董然,董妍,等.不同空氣相對濕度對槭葉草生長及光合生理特性的影響[J].東北林業大學學報,2014,42(3):24-36.

[8] 王妮妮.混合鹽堿脅迫對皂莢種子萌發的影響[J].東北林業大學學報,2017,45(4):14-27.

[9] 潘多鋒,申忠寶,王建麗,等.堿性鹽脅迫對白三葉種子萌發及幼苗生長的影響[J].北方園藝,2015(14):67-70.

[10] 張治安,張美善,蔚榮海.植物生理學實驗指導[M].北京:中國農業科學技術出版社,2004.

[11] 王佺珍,劉倩,高婭妮,等.植物對鹽堿脅迫的響應機制研究進展[J].生態學報,2017,37(16):5564-5577.

[12] 孟祥浩,劉義國,張玉梅,等.不同小麥品種苗期抗氧化特性及根系活力對鹽脅迫的響應[J].麥類作物學報,2015,35(8):1168-1175.

[13] 李辛,趙文智.霧冰藜(Bassiadasyphylla)種子萌發和幼苗生長對鹽堿脅迫的響應[J].中國沙漠,2018,38(2):300-306.

[14] 楊春武,賈娜爾,阿汗,等.復雜鹽堿條件對星星草種子萌發的影響[J].草業學報,2006,15(5):45-51.

[15] 徐璐,王志春,趙長巍,等.東北地區鹽堿土及耕作改良研究進展[J].中國農學通報,2011,27(27):23-31.

(責任編輯:劉昀)