阿拉善氣溫變化趨勢分析

李楠

摘 要 根據內蒙古阿拉善地區1961—2012年平均氣溫、1962—2016年極端高溫及低溫事件等資料,分析阿拉善氣溫變化特征,發現阿拉善年、季平均氣溫均呈升高趨勢,冬季變化幅度最大,極端高溫事件趨于增多,極端低溫事件呈現減少趨勢。針對阿拉善地區的氣溫變化趨勢,提出了相應的氣象服務對策。

關鍵詞 氣溫;極端天氣事件;變化特征;內蒙古阿拉善

中圖分類號:S16 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.06.070

近百年來,地球整體溫度約上升了1 ℃,在這樣全球氣候變暖的大背景下,高溫、干旱、強降水等極端天氣氣候事件頻發,對糧食安全、人體健康及自然生態系統服務功能帶來了重大威脅。中國是全球氣候變化的敏感區之一,1951—2018年我國地表年平均氣溫呈

0.24 ℃/10 a傾向率顯著上升,而且區域性升溫明顯,其中北方地區升溫速率明顯大于南方地區,西部地區大于東部地區。內蒙古阿拉善地處我國西北地區,是西北干旱區向華北旱作農業區過渡地帶,屬溫帶大陸性季風氣候,生態環境脆弱,對氣候變化十分敏感。關于阿拉善地區氣候變化方面的分析較多,如王永璽等[1]分析了阿拉善盟近30年氣溫觀測資料得出,阿拉善盟氣溫表現出不斷上升的趨勢,其中暖季氣溫升高幅度不及冷季明顯,經查,1990—1993年當地氣溫變化劇烈,以1998年為突變年,之后阿拉善盟氣溫上升趨勢顯著。王多民等[2]分析了1962—2016年阿拉善盟8個站點逐日最低氣溫,認為近55年阿拉善盟極端低溫事件呈-1.5次/10 a的減少趨勢,同時冷晝與冷夜均趨于減少。本次針對阿拉善地區年、季平均氣溫及極端高溫、低溫事件變化特征進行分析,為進一步做好阿拉善盟氣象災害防御工作,減輕氣象災害損失,確保人民群眾生命財產安全提供參考。

1 阿拉善氣溫及其變化趨勢分析

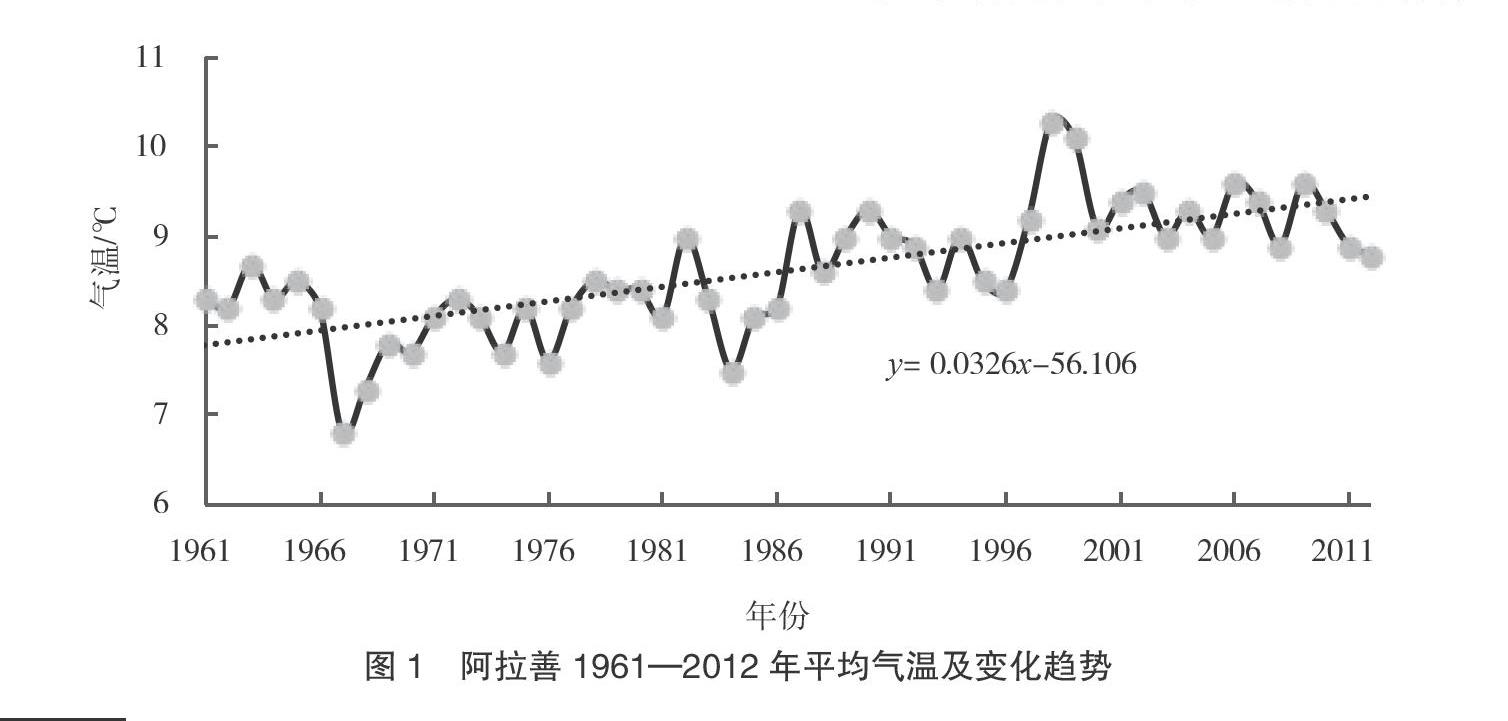

1.1 年平均氣溫

如圖1所示,分析阿拉善1961—2012年平均氣溫可知,當地年平均氣溫為8.7 ℃,近52年中年平均氣溫最高出現在1998年,為10.3 ℃;最低則為6.8 ℃,出現在1967年。其中1992年以前,各年份年平均氣溫均處于歷年平均值以下,1997年以后各年份平均氣溫均處于歷年平均值以上,說明20世紀60年代到80年代,阿拉善為偏冷期,進入90年代后期氣溫明顯升高。總體來看,近52年阿拉善年平均氣溫呈現升高趨勢,氣候傾向率為0.326 ℃/10 a。

1.2 季平均氣溫

分析阿拉善1961—2012年四季平均氣溫可知,春季平均氣溫存在著兩個明顯的時期,其中1961—1988年季平均氣溫處于歷年同期平均值以下,屬于偏冷期,1988年以后,氣溫明顯上升,其中1988—1996年氣溫波動較大,1996年以后又呈現出明顯的上升趨勢,近52年阿拉善春季平均氣溫整體呈上升趨勢,氣候傾向率為0.22 ℃/10 a。夏季平均氣溫也出現了兩個變化期,其中1961—1988年各年份均為負距平,1988年以后表現出上升趨勢,1988—1996年氣溫波動起伏較大,1996年開始增溫明顯,近52年阿拉善夏季平均氣溫總體趨于升高,氣候傾向率為0.24 ℃/10 a。秋季平均氣溫也存在兩個時期,其中20世紀60年代到70年代前期呈負距平,尤其是20世紀60年代末和70年代初氣溫最低,1974—1997年表現為波動變化,1997年以后秋季平均氣溫迅速上升,近52年總體上阿拉善夏季平均氣溫趨于上升,氣候傾向率為0.31 ℃/10 a。阿拉善冬季氣溫變化明顯,其中1961—1985年為偏冷期,各年份季平均氣溫為負距平,1985年以后,冬季平均氣溫逐年上升,近52年阿拉善冬季平均氣溫整體呈升溫趨勢,氣候傾向率為0.61 ℃/10 a。由阿拉善四季平均氣溫變化特征可知,當地冬季增溫幅度明顯高于其他三季,可見冬季對于年平均氣溫升高的貢獻最大。

1.3 極端高溫事件

分析1962—2016年阿拉善極端高溫天氣事件發生特點得出,阿拉善極端高溫事件發生次數年際間變化較大,其中極端高溫事件出現最多的是2000年,達到了10次,而1979年未出現極端高溫天氣事件。極端高溫事件存在兩個變化期,20世紀60年代到90年代阿拉善極端高溫事件出現較少,從90年代后期開始增多,2000年達到近55年峰值。總體上阿拉善極端高溫事件發生次數呈現增多趨勢,氣候傾向率為0.7次/10 a,以額濟納旗大部分地區、阿右旗北部和阿左旗諾日公等地增多明顯,阿左旗南部地區增多幅度相對最小。

近55年阿拉善暖夜日數年平均為34.6 d,以20世紀90年代為分界,此時期前暖夜日數偏少,其中1968年僅出現了18.1 d,為近55年中最少;20世紀90年代以后開始增多,進入21世紀后增多顯著,2011年達到最多,年暖夜日數為56.5 d。可見阿拉善近55年暖夜日數年際間差異較大,總體呈現顯著的增多趨勢,氣候傾向率為4.9 ℃/10 a。近55年阿拉善暖晝日數年平均為34.6 d,

以20世紀90年代為分界,此時期以前暖晝日數偏少,其中1968年僅出現了18.1 d,為近55年中最少年份;20世紀90年代以后開始增多,進入21世紀后增多顯著,2011年達到最多,年暖晝日數為56.5 d。可見阿拉善近55年期間暖晝日數年際間差異較大,總體呈現顯著的增多趨勢,氣候傾向率為4.9 ℃/10 a。

1.4 極端低溫事件

分析1962—2016年阿拉善極端低溫天氣事件發生特點得出,阿拉善極端低溫事件年平均發生次數為5.8次,年際間變化較大,其中極端低溫事件出現最多的是1967年,達到35.3次,而1997年、2014年、2015年均未出現極端低溫天氣事件。阿拉善地區近55年極端低溫事件存在兩個變化期,20世紀60年代到80年代阿拉善極端低溫事件偏多,從20世紀90年代后期開始減少。總體上阿拉善極端低溫事件發生次數呈現減少趨勢,氣候傾向率為-1.5次/10 a,以額濟納旗中部、阿左旗中部等地減少明顯,而阿左旗諾日公則出現了略增多現象。

近55年阿拉善冷夜日數年平均為44.7 d,以20世紀70年代為分界,此時期以前冷夜日數偏多,其中1967年出現了83.1 d,為近55年中最多年份,20世紀70年代以后開始減少,進入21世紀后減少顯著,2015年達到最少,年冷夜日數僅20.5 d。可見阿拉善近55年期間冷夜日數年際間差異較大,總體呈現顯著的減少趨勢,氣候傾向率為

-4.9 ℃/10 a。近55年阿拉善冷晝日數年平均為39.0 d,以20世紀70年代為分界,此時期以前冷晝日數偏多,其中1967年高達72.1 d,為近55年中最多年份,20世紀70年代以后開始減少,進入21世紀后減少顯著,2015年最少,年冷晝日數為18.1 d。可見阿拉善近55年期間冷晝日數年際間差異較大,總體呈現出顯著的減少趨勢,氣候傾向率為-2.7 ℃/10 a。

2 氣候變化趨勢下氣象服務對策

由上述分析可知,阿拉善氣溫趨于變暖,冬季氣溫升高明顯,而且極端高溫事件增多,極端低溫事件減少,對社會和經濟發展的影響進一步加重。因此,要積極應對氣溫變化帶來的不良影響,合理利用氣候資源,保護生態環境,促進地方經濟發展。

充分認識氣溫變化產生的負面影響,重視氣象防災減災工作,這是關系到社會經濟可持續發展的重要舉措。積極向廣大群眾普及氣候趨于變暖知識,充分利用氣候變暖帶來的積溫增多等優勢,合理發展農牧業,調整農業種植結構,推廣喜溫作物種植。同時,加強氣象災害和相關避險知識的宣傳,向農民群眾普及各類氣象災害常識和防御要點,結合地方農牧業生產特點,推出針對性強、通俗易懂的防災措施,增強廣大農民群眾應對氣候變化和氣象防災減災能力[3]。

面向社會公眾普及氣溫變化和節能減排的基本知識,形成節約資源、減少污染、保護環境等良好社會風氣,重視和加強農村氣候變化和氣象防災減災對策研究工作,圍繞社會主義新農村建設,調動社會公眾主動性,共同參與到氣候變化應對實際行動中,加強氣象災害預警信息傳播,增強氣象災害防御能力,減少氣候變化造成的不利影響。

3 結語

阿拉善地區1961—2012年中年平均氣溫呈升溫趨勢,而且四季平均氣溫與年平均氣溫變化趨勢一致,以冬季增溫趨勢明顯。1962—2016年阿拉善極端高溫事件增多,暖夜及暖晝日數均呈現增多趨勢,但極端低溫事件減少,冷夜及冷晝日數也相應減少。面對氣候趨于變暖趨勢,阿拉善地區應積極應對,加強氣溫變化特征研究,制定氣象防災減災服務對策,充分利用氣溫升高帶來的資源優勢,合理規避不良影響。

參考文獻:

[1] 王永璽,李鯨波,馬偉,等.阿拉善盟地區氣溫初步分析及突變檢驗[J].內蒙古科技與經濟,2017(6):35-37.

[2] 王多民,楊宗英.阿拉善盟極端低溫天氣事件變化特征分析[J].現代農業,2017(10):96-97.

[3] 尤莉,沈建國,裴浩.內蒙古近50年氣候變化及未來10~20年趨勢展望[J].內蒙古氣象,2002(4):14-18.

(責任編輯:趙中正)