新基建發力正當時

智能制造、遠程辦公、在線逛街、網上購物、無人配送……突如其來的疫情讓“云經濟”“宅經濟”悄然走紅,更讓以5G基站、特高壓、工業互聯網、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源車充電樁、人工智能、大數據中心為主要內容的新基建煥發生機,成為激發經濟潛力、優化經濟結構的重要抓手。

春光明媚、萬物復蘇,經過新冠肺炎疫情磨礪的中國正在迎來有序復工復產的熱潮,經濟社會發展日益呈現出新的蓬勃生機與活力。

3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,提出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設(下稱“新基建”)進度——短短一句話,讓新基建成為熱詞。

作為新生事物,新基建自帶鮮明的時代烙印,它涵蓋5G基建、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等高科技領域,涉及通信、電力、交通、數字經濟等多個社會民生重點行業。

一粒種子,蘊藏無限可能,新基建被貼上未來中國新經濟“種子”的標簽。基礎設施作為經濟和社會發展的必備條件,宛如社會的骨骼與血脈,是城市與區域發展的基石,當代中國,隨著新基建的突飛猛進,新一輪高質量基礎設施投資的歷史性機遇已經來臨。

圖/東方IC

新基建范圍首次劃定

2020年,新基建成為中國經濟熱詞,中央頻頻發聲。

2月14日,中央全面深化改革委員會第十二次會議指出,基礎設施是經濟社會發展的重要支撐,要以整體優化、協同融合為導向,統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展,打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。

2月21日,中共中央政治局召開會議,會議強調,加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度,推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,再次強調加快5G網絡、數據中心等新基建進度。

此前媒體提到的5G、特高壓等新基建領域僅是列舉,并非全部,近日,官方首次明確了新基建的范圍。

在4月20日的國家發展改革委新聞發布會上,國家發展改革委創新和高技術發展司司長伍浩介紹,新型基礎設施是以新發展理念為引領,以技術創新為驅動,以信息網絡為基礎,面向高質量發展需要,提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。

伍浩指出,目前來看,新型基礎設施主要包括三個方面內容:

一是信息基礎設施。主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施。比如,以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

二是融合基礎設施。主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,進而形成的融合基礎設施。比如,智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施。比如,重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

“伴隨著技術革命和產業變革,新型基礎設施的內涵、外延也不是一成不變的,我們將持續跟蹤研究。”伍浩說。

伍浩表示,近年來,中國新基建取得了明顯成效,對高質量發展的支撐作用正在加快釋放。

從信息基礎設施看,高速光纖已覆蓋全國所有城市、鄉鎮以及99%以上的行政村,4G網絡用戶超過12億,這方面取得了跨越式發展和進步。

從融合基礎設施看,智慧城市建設路徑更加清晰,信息技術積極賦能城市精細化管理,助推轉型升級的作用日益凸顯。

從創新基礎設施看,國家發展改革委已布局建設55個國家重大科技基礎設施,在科技創新和經濟發展中發揮了引領作用,有力支撐了科學技術研究。

為信息化、智能化、數字化提供載體

對于新基建,中國人并不陌生。在抗擊疫情第一線,浙江省疾控中心和阿里云達摩院合作,利用人工智能算法將疑似病例基因分析時間縮短到半小時,還可以避免核酸檢測漏檢的情況發生。

在疫情防控期間,“健康碼”等數字化工具橫空出世,極大地提升了疫情防控效率。人們隔離在家,餓了可以打開外賣App;不能出門逛街,可以網上購物;生鮮電商需求旺盛,叮咚買菜春節假期7天完成400萬單;學校停課,網絡直播保證停課不停學;釘釘開啟“云辦公”新模式,在家開會、辦公、定流程一樣不少;互聯網醫療服務平臺“平安好醫生”7×24小時接診,從疫情發生以來至今,新注冊用戶量快速增長。由阿里云支持的智能社區防疫系統在全國122個城市上線服務,幫助社區提升了智能化管理水平。

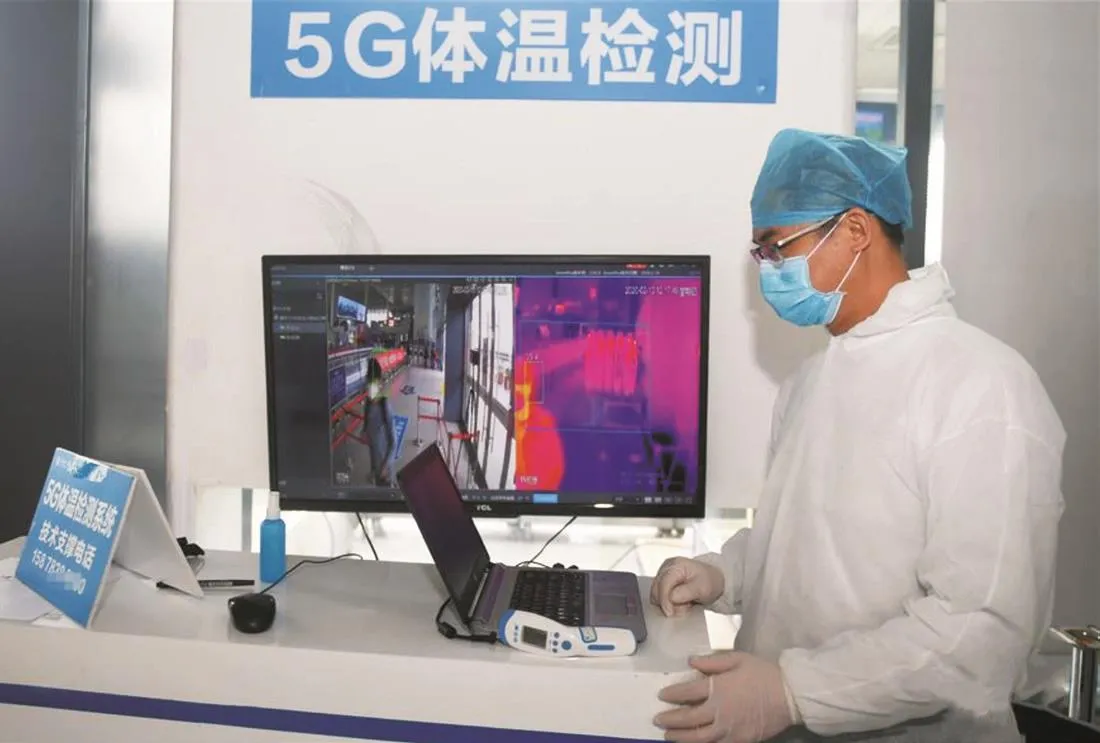

在恢復生產生活秩序的過程中,基層社區和企業管理人員在公共交通、寫字樓和工廠啟用熱成像等設備,讓體溫監測和信息處理融合,提高了通行效率。數百家零售商家快速搭建智慧門店等線上系統,幫助企業銷售實現線上增長。近100家銀行、保險、證券等金融機構采用阿里云提供的“數字防疫系統”實現安全復工,保障了金融業務的正常開展。

“疫情發生以來,以5G、大數據、物聯網、人工智能等新技術、新應用為代表的新基建,不但在推進疫情防控和復工復產上發揮了巨大作用,也改變了現有的商業業態,帶動了遠程辦公、在線教育、生鮮電商、遠程醫療等新業態不斷發展。”上海交通大學安泰經管學院教授蔣煒表示,新基建不但激活了企業的數字化改革需求,也為各行業的數字化創新帶來新機遇。

新基建與傳統基建有著怎樣的區別與聯系?產業經濟專家董曉宇表示,新基建的一些領域其實是傳統基建的延續,比如特高壓輸電和城市軌道交通建設。說其“新”,主要“新”在更加強調智能化、信息化、數字化的科技含量。

“傳統基建投資規模大、周期長,而新基建與高新技術發展緊密相連,是發展信息化、智能化、數字化的重要載體,也是滿足新需求的重要保障。”國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長李佐軍表示,中國經濟要加快推動傳統產業轉型升級,不斷壯大新興產業,打造經濟發展新動能,必然離不開信息化、智能化、數字化的強力支撐。

國際數據調研機構IDC的統計數據顯示,全球數據流量將從2018年的33ZB(澤字節,1ZB相當于10245MB)增長至2025年的175ZB。專家指出,新基建所孕育的“數字土壤”將為金融、工業、政務、醫療、交通等行業的轉型升級提供必要的幫助,解決大量行業存在的數字化轉型難題。

工作人員在位于重慶高新區高新大道的5G基站建設現場作業(新華社 王全超 攝)

疫情期間,很多社區、車站、寫字樓啟動熱成像等設備(新華社 陸波岸 攝)

新基建肩負對傳統產業進行數字化、智能化改造重任(新華社 黃偉 攝)

肩負對傳統產業改造升級重任

4月15日,在上海市嘉定區特種水產養殖場內,工作人員打開手機,通過物聯網技術采集魚塘的水體溫度、濁度、水循環量等實時數據,并根據數據分析結果進行技術微調。遠處300平方米的魚塘內,一條條銀白色的長江刀魚來回穿梭,這種一度被認為無法人工養殖的魚類,在科技支撐下,正在走向市民餐桌。

“沒有運用物聯網技術前,必須隔三岔五撈魚上來進行‘體檢’,費時費力。”工作人員表示,近年來養殖場人力緊張,疫情發生后復工復產壓力陡增,他們與水產技術單位開展合作,將物聯網技術運用到養殖生產中,不僅節約了成本、減少了人力投入,還降低了養殖風險,提高了養殖刀魚存活率。

“面對新基建這個新概念,可能許多人覺得離自己的生活很遙遠,其實不然。”中國企業改革與發展研究會副會長李錦表示,新基建與傳統產業并不矛盾。除了滿足智能技術開發和智能產業發展,提高經濟社會運行智能化水平外,新基建還肩負對傳統產業進行數字化、智能化改造重任,助力實現傳統基建轉型升級,跟上并滿足智能時代發展對基礎設施的要求。

新基建的數字化賦能還將為提升中小企業競爭力、消費驅動經濟增長、創造更多就業機會等提供堅實支撐。阿里巴巴董事局主席張勇指出,推進數字基建,不僅可以幫助中小企業利用數字工具提高市場響應能力,而且有助于金融機構快速分析和評價授信企業,及時化解中小企業融資難問題。

近期,5G建設速度進一步加快。4月8日,中國聯通、中國移動、中國電信聯合發布《5G消息白皮書》,宣布啟動5G消息業務及生態圈建設,被視為做大5G“蛋糕”、助推產業加快發展的重要動力。4月9日,武漢解封第二天,中國鐵塔股份有限公司武漢分公司就新開工5G基站建設項目79個。目前該公司已全面承接三家運營商5G基站建設需求6067個。

數據顯示,中國電信和中國聯通將力爭在2020年上半年完成47個地市的10萬個5G基站建設任務。中國移動表示力爭提前超額完成2020年5G基站總數達30萬個的目標,確保年內在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。工信部預計今年底全國5G基站數將超60萬個,實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

“技術與應用的發展往往相互推進,新基建為新服務的發展提供技術載體,新服務也為新基建的發展提供應用驅動。”浙江大學信息與電子工程學院教授王瑋指出,5G通信系統的技術特性給很多垂直行業提供了新的機會,特別是支持低時延高可靠需求的關鍵任務通信和大規模接入需求的物聯網通信,讓一些之前無法實現的新型應用服務成為可能。

“新基建的價值不僅在‘建’,更在‘用’。與傳統基礎設施投資相比,新基建不僅可以有效優化供給能力,也能夠進一步引導和促進消費升級。”中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為,只有與相關配套服務結合,新基建才能更好地促進新業態、新產業、新服務發展。

建設正當時

新基建正在成為經濟建設領域的焦點之一,未來新基建的發展該走向何方?新基建在推動發展過程中又有哪些問題需要注意?

充分發揮市場作用

基礎設施是經濟社會發展的基石,具有戰略性、基礎性和先導性作用。我國傳統基礎設施建設取得巨大成就,同時在以往的具體實施中也存在一些問題。當前,新基建應如何走出新路,實現高質量發展?

“新基建特別是數字基礎設施對改變新動能不足、技術含量偏低的狀況有重要意義,需要大力發展,但要注意不能走傳統上的老路,特別是不能搞‘政府包辦’‘一哄而上’。”中國財政科學研究院院長劉尚希表示。恒大研究院首席經濟學家任澤平也認為,啟動新一輪基建,關鍵在“新”,要用改革創新的方式推動新基建。

在傳統基礎設施建設中,政府往往扮演重要角色。發展5G基站、特高壓(電力物聯網)、數據中心(云計算)、人工智能、工業互聯網等新基建,如何處理好政府與市場的關系?

中國社科院經濟研究所所長黃群慧認為:“雖然基礎設施一般具有公共性,需要政府的超前規劃和投資,但是要想獲得長期經濟效益,其建設也必須更多尊重市場規律。”

劉尚希表示,與傳統基礎設施不同,新基建主要是數字化基礎設施,技術含量高、發展變化快,而且必須與市場、企業的需求耦合,因此應由市場主導。“政府要為新基建發展創造條件,制訂規則標準,提供良好營商環境,而不是直接投資、上項目。如果政府直接大包大攬,有可能會提高債務風險,也達不到拉動經濟的效果。”劉尚希說。

任澤平提出,在信息類新基建領域,除5G基站、公共大數據中心等項目外,政府應充分讓市場發揮資源配置的決定性作用,主要通過制訂行業規則、設施標準、產業規劃布局等,推進市場有序運行。

堅決不搞“大水漫灌”

新基建加快了特高壓輸電建設(新華社 鄒建華 攝)

當前疫情對我國經濟造成一定影響,新基建是不是為了通過大規模建設“刺激”經濟?專家認為,近年來中央已多次對新基建進行部署,并非新的“刺激”計劃,在實施中不能走“大水漫灌”“大鋪攤子”等老路。

黃群慧認為,新基建與傳統基礎設施具有很大區別,一方面市場前景不確定性較大,選擇性產業政策的適用性不高,另一方面近些年在市場機制推動下,該領域已經有了較好發展基礎。“因此,新基建需要政府引導,但切勿過度直接介入。尤其是在當前經濟下行壓力較大、地方政府投資熱情高漲的背景下,更需要對此保持高度的清醒。”黃群慧說。

劉尚希表示,新基建必須讓市場機制充分發揮作用,由市場來主導。“要激發民間投資的積極性,吸引社會資本投入新基建。當前應創新發展政府和社會資本合作模式即PPP模式,形成社會資本和地方政府合作的有效載體。”

專家指出,在項目落地實施過程中,還要充分考慮各地實際需求、自然地理條件、網絡布局基礎,以整體優化基礎設施網絡為標尺,防止各地不顧條件、一哄而上,造成新的產能過剩。

著眼高質量發展

“對于基建,下一步,要加快推動高質量發展。”國家發展改革委基礎司副司長鄭劍說,一是創新發展,要進一步強化對新基建的規劃指導,創新相關體制機制,加強前瞻性、引導性的技術研發和創新。二是融合發展,加強資源整合和共建共享,促進協同融合,提高資源要素配置效率。“尤為重要的是,要以新基建為牽引,推動傳統基礎設施優化服務和提升效能,統籌推進更多智能交通、智能電網、智慧城市等項目建設,構建適應智能經濟、智能社會發展需求的基礎設施體系。”鄭劍強調說。

新基建有望激活我國半導體行業高質量發展新動能(新華社 周牧 攝)

任澤平認為,因信息類新基建大多屬于新技術新產業,需要不同于傳統基建的財政、金融、產業等配套政策支撐。產業政策方面,要納入國家戰略和各地經濟社會發展規劃。

“對于新基建特別是數字化基礎設施的投資,政府應該給市場提供更好的服務,包括規劃、標準、法律等,調整優化監管方式。通過推動市場投資數字化基礎設施,促進經濟高質量發展,提升社會治理水平。”劉尚希強調道。(本刊綜合)

評論:

新基建為經濟“戰疫”提供新動能

實際上,“新基建”并非新詞,早在2018年12月召開的中央經濟工作會議上,中央就已明確提出“加快5G商用步伐,加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”。此后,在2019年的政府工作報告中,亦曾有“加強新一代信息基礎設施建設”的類似表述。

而近期新基建進程突然提速,既有決策層面向長遠布局的深思熟慮,不得不說也與推動疫情后經濟復蘇的現實考量直接相關。

新冠肺炎疫情對2020年的中國經濟社會來說,可謂一只巨大的“黑天鵝”,居民隔離,工廠停工,國民經濟按下“暫停鍵”。隨著疫情向好,盡快復工復產,把被抑制、被凍結的經濟活力釋放出來,成為當務之急。

在這樣的大背景下,推動“三駕馬車”——消費、出口和投資以復蘇經濟成為重任。而在投資領域,基建投資往往能起到意想不到的作用。歷史地看,大規模基建投資也是在短期內擴大需求、穩增長、穩就業的最重要方法之一,是提升逆周期調節力度的主要抓手。

而新基建就是一項基礎設施,投建過程中有助于擴大需求、提供就業,對經濟社會的拉動效果明顯,而一旦建成,則可能大幅提升國民經濟生產效率,助力中國實現經濟穩增長。

不過,強調新基建的價值,更應著眼未來。一方面,5G、數據中心、工業互聯網等領域具有超前性,投資新基建,實際上是投資未來的中國基礎設施建設,服務長遠;另一方面,新基建是圍繞科技這一經濟新硬核掀起的基礎建設浪潮,其服務于中國經濟的轉型升級換軌,可以為中國經濟轉型升級注入強大“數字動力”,根本上有利于我國經濟換擋升級,打造世界經濟的“中國時間”。

當然也要認識到,發展新基建不是玩概念,也不是促進經濟高質量發展的“神丹妙藥”,需要穩扎穩打,張弛有度,在建設過程中需創新理念與方法,而不是沿用老基建的思路去建設這一新經濟領域的“大國重器”。

某種意義上,疫情讓新基建概念變得更熱,但從世界經濟發展的大趨勢來看,即便沒有疫情發生,中國未來一樣也要對這些領域進行大規模投資,疫情只是起到了催化加速作用。可以預見,在具有龐大新經濟市場規模和新經濟人口的中國,如果新基建建設順利,不僅能為中國經濟高質量發展賦能,更會改變人們的未來生活。(據《新京報》)