觀察創傷性膝關節滑膜炎應用膝關節鏡的效果

劉峰瑞,高宏,薛英,郭振業

(1.山西醫科大學第一醫院,山西 太原 030001;2.山西醫科大學第二醫院,山西 太原 030001)

0 引言

膝關節是機體最大及可承重最強的關節,膝關節滑膜是身體內最大的一塊滑膜組織。從股骨髁關節軟骨邊緣伊始是膝關節的滑膜囊,往上相連著髕上囊,滑膜血供、神經系統極為豐富,受傷出血率較高,以形成各類絨毛、結節等,造成創傷性滑膜炎[1]。從病例機制層面分析,膝關節滑膜一旦損傷,滑膜內毛細血管立即擴張,血漿于細胞外露,產生黏液,滑膜受炎癥刺激影響而持續性產生黏液素及纖維素沉著、機化,致使關節功能受限。傳統手術難以徹底清除滑膜炎病變,術后并發癥發生率較高[2]。隨著關節鏡技術的不斷發展,關節鏡下行膝關節滑膜切除術得到了臨床廣泛認可。鑒于此,為探究關節鏡下行手術治療的臨床效果,現將105 例創傷性膝關節滑膜炎的臨床資料開展回顧性分析,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取本院于2017 年1 月至2019 年1 月收治的105 例創傷性膝關節滑膜炎患者為研究對象,隨機分為對照組(52 例)與觀察組(53 例)。對照組男29 例,女23 例;年齡25-67 歲,平均(46±21)歲;觀察組男32 例,女21 例;年齡23-72 歲,平均(47.5±24.5)歲。兩組患者的一般資料不具統計學意義(P>0.05),臨床可對比。所有患者入院后均經磁共振成像(MRI)、X 射線以及CT 平掃,確診為創傷性膝關節滑膜炎,患者均明顯具有膝關節外傷史,具有關節積液、上下樓梯時膝關節劇烈疼痛、膝關節間歇性交鎖、股四頭肌不同程度萎縮、腫脹以及連續步行500 m 即可感知明顯疼痛感等癥狀。

1.2 方法。對照組患者實施非手術常規治療,具體如下:①患者首先采取石膏下托固定治療1-2 W,固定期間護理人員協助其開展股四頭肌等長收縮鍛煉;②抗炎:膝關節創傷性急性滑膜炎的病理機制表現為滑膜充血、水腫及滑膜增厚。因此常規使用非甾體類抗炎藥(NSAID,如氯芬酸鈉、布洛芬、塞來昔布等1-2 W。其次,為預防關節內感染,采用β-內酰胺類抗生素予以靜脈抗炎。觀察患者實施關節鏡下手術治療,具體如下:患者予以麻醉,置于仰臥位,手術部位之上消毒鋪巾。對關節腔開展穿刺,取一定量關節積液,再向關節腔內加壓注射生理鹽水予以充盈。以膝關節前外側作為入路,插入4 mm 30°斜面廣角鏡,依次、廣泛檢查髕上囊、髁間窩、外側室、髕股關節、外側隱窩、后內側室、內側隱窩、內側室及其周圍組織。入路是膝關節前內側,采用髓核鉗夾取部分滑膜組織,再徹底清除鏡下可見的所有滑膜組織。采用生理鹽水廣泛沖洗關節腔,術后,使用彈力繃帶包扎患肢。

1.3 療效標準。①膝關節Lysholm 評估:均于患者在治療前1 d 與治療后1 個月開展患膝關節Lysholm 評估,主要細分為八項,分值構成為0-100 分,分值越高,膝關節功能越佳;②膝關節活動程度:均于患者在治療前1 d 與治療后1 個月使用量角器測定患膝關節的活動長度(即膝關節活動時可實現的最大弧度)

1.4 統計學分析。將數據納入SPSS 22.0 軟件中分析,計量資料比較采用t 檢驗,并以()表示,率計數資料采用檢驗,并以率(%)表示,(P<0.05)為差異顯著,有統計學意義。

2 結果

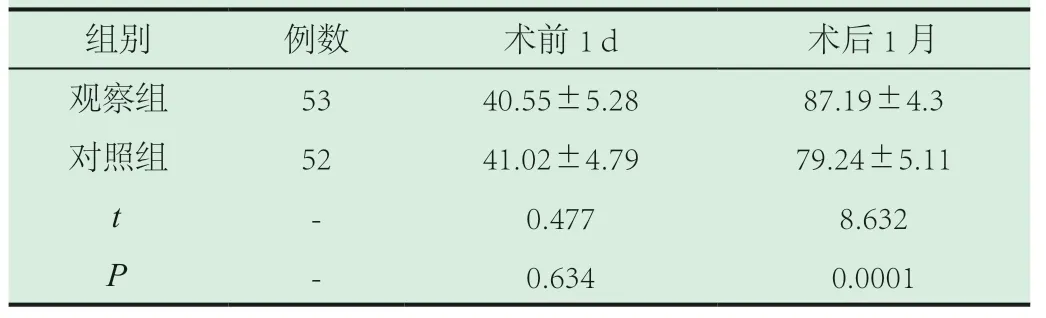

2.1 對比兩組患者的術前后膝關節Lysholm 評分情況。兩組患者治療前的Lysholm 評分差異不明顯,不具統計學意義(P>0.05);治療后觀察組的Lysholm 評分明顯高于對照組,差異具統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 對比兩組患者的術前后膝關節Lysholm 評分情況

表1 對比兩組患者的術前后膝關節Lysholm 評分情況

組別 例數 術前1 d 術后1 月觀察組 53 40.55±5.28 87.19±4.3對照組 52 41.02±4.79 79.24±5.11 t - 0.477 8.632 P - 0.634 0.0001

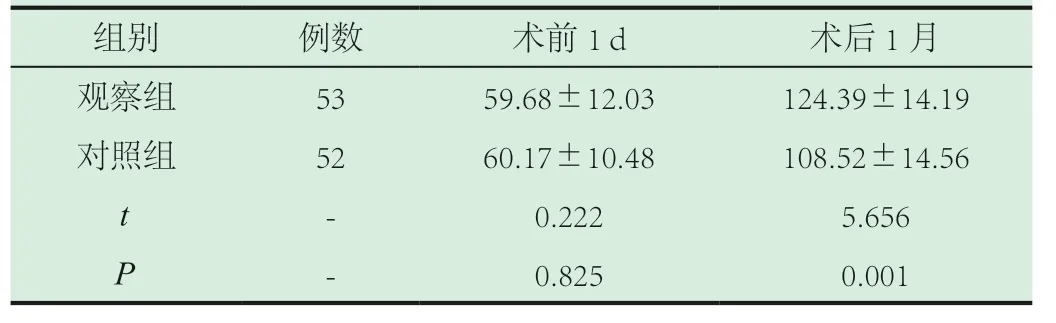

2.2 對比兩組患者的手術前后患膝關節活動程度。兩組患者治療前的膝關節活動程度差異不明顯,不具統計學意義(P>0.05);治療后觀察組的膝關節活動程度明顯優于對照組,差異具統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 對比兩組患者的手術前后患膝關節活動程度

表2 對比兩組患者的手術前后患膝關節活動程度

組別 例數 術前1 d 術后1 月觀察組 53 59.68±12.03 124.39±14.19對照組 52 60.17±10.48 108.52±14.56 t - 0.222 5.656 P - 0.825 0.001

3 討論

膝關節創傷性滑膜炎是中老年人群中的常見關節疾病之一,若是日常運動強度較大,創傷性膝關節滑膜炎的發生率更高[3]。其致病成因尚且無統一定論,臨床癥狀主要表現為關節功能障礙。從生物結構層面分析,股骨髁關節軟骨邊緣伊始是膝關節的滑膜囊,后端與股骨后髁關節軟骨緣相連,往上相連髕上囊兩側,再由股骨髁內外側軟骨緣向右拓展。膝關節滑膜一旦損傷,易發生充血、水腫,膝關節周圍肌肉出現保護性痙攣,屈伸存在較大局限性,致使膝關節粘連,關節屈伸活動存在局限性,關節功能受制。由于罹患膝關節滑膜炎可直接影響患者的日常生活[4],因此發病后需及早就醫治療,及時、有效抑制病情的進一步發展,防止由于關節感染或是慢性滑膜炎導致的膝關節屈曲攣縮與僵直。

常規非手術治療,僅沖洗關節,清除多余的關節軟骨與碎片,通常需3-8 周,病情才可得到明顯改善,且非手術治療并無法實現根治疾病。因而,臨床應當積極采取手術療法予以治療。

膝關節鏡下手術治療是現代化行之有效的治療措施[5],具有微創損傷小、并發癥少、恢復時間短;滑膜切除安全性高;可實現即時診斷;可最大限度的清除增生的滑膜、脫落的軟骨片;緩解癥狀等優點。其利用關節鏡廣泛、仔細探查患者的滑膜受損情況,有助于手術操作人員精細化掌握患者的關節內部組織結構情況。關節鏡下行膝關節滑膜切除術的核心目的是清除所有可見的滑膜組織,促進術后膝關節功能恢復,但其存在一定缺陷,即是手工清除對患者具有一定程度的損傷,膝關節內解剖的結構組織極為復雜、神經系統豐富,操作難度較大,即時應用關節鏡,也無法完全精確清除病變滑膜組織,致使預后恢復效果不佳。

本次研究結果顯示,兩組患者治療前的Lysholm 評分、膝關節活動程度差異不明顯,不具統計學意義(P >0.05);治療后觀察組的Lysholm 評分、膝關節活動程度均明顯優于對照組,差異均具統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,創傷性膝關節滑膜炎應用關節鏡下進行手術治療的效果顯著,其具有操作便捷、創傷小、恢復快等特點,比常規非手術治療更為精確、穩定、安全,有效促進功能恢復,改善患者生活質量,臨床具推廣應用價值。而實際治療中,還需根據患者實際情況、參考患者意愿而行。