戰“疫”中的家國情

前些天,偶然讀到魯迅先生寫的一句話:“……愿中國青年都擺脫冷氣,只是向上走,不必聽自暴自棄者流的話。能做事的做事,能發聲的發聲。有一分熱,發一分光……”這句話讓我由心底萌生出了一個問題:我們每個人都有“發熱”與“發光”的義務嗎?何謂真正的“發熱”與“發光”?

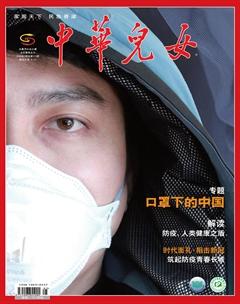

不知不覺間,春節又來臨了。我本以為我會像往年一樣,與家人徹夜長談,在年夜飯的暖香中迎接新年的曙光。但今年的春節卻是不尋常的。面對疫情的洶涌,看著一天天增加的數字,我的內心無法平靜,豐盛的年夜飯似乎也失去了味道。我開始勸阻家人不要出門,即便有迫不得已外出的情況,我也會反復檢查口罩、手套是否佩戴到位……在危險面前,我只有盡己所能,保護好身邊的人。

但令我無能為力的事情還是發生了。

大年初一一大早,我醒來后不見母親的身影,殊不知身為醫生的她,在接到單位的緊急來電后,早已返回了工作崗位。我心中仿佛被濃重的陰霾籠罩,始終無法彌散。逐漸積壓在心底的擔憂讓我愈發感到惶惑無力:我不知道此時前往醫院會面臨怎樣的挑戰,每天接觸數百名患者,其中的風險難以想象。較之種種,更令我難過的是,我什么忙也幫不了,只得一遍遍地在電話里跟母親說:要嚴加防范——我所能做的,僅限于此。

不僅是母親,全國每一位醫護人員,都是如此。他們整日堅守在工作崗位,穿著厚厚的防護服,一待就是數月。他們大多人的皮膚早已被消毒液與汗水一遍又一遍地侵蝕,留下數不清的傷口。他們中的一些人甚至感染了病毒,失去了寶貴的生命。可即便如此,他們也義無反顧,在國家需要他們的時候,面對危險毫不退縮——而他們,也是別人的父母與子女,也是為人牽掛的對象——正如我對母親的牽掛一樣。

但我知道,我們的牽掛并不是孤單的,因為有許多來自全國各地的“親人”們陪伴著我們:隨著請愿書一封一封遞交上去,越來越多年輕而有力的身影趕赴疫區幫助、支援這些醫務工作者;隨手點開朋友圈里有關疫情的文章,評論區也都洋溢著鼓舞人心的力量。我雖然不知道他們姓甚名誰,但思念這種神奇的心靈感應,早已打破了地域時空的局限,打破了陌生人間的隔閡,變得那般親切、溫暖。

以下的話,不僅寫給醫務工作者們,也寫給每一位為抗疫貢獻力量的人:

“疫情當前,請先允許我向你們致以崇高的敬意。

所有的醫護人員以及致力于抗疫的人們,也許我不知道你們的姓名,就像母親也只是抗疫戰線上默默無聞的一員,但我深知,你們每個人都是值得稱頌的英雄,面對種種辛苦和危險,請你們堅信,全國人民都在與你們并肩戰斗。在這一場沒有硝煙的戰爭中,每個人都是與疫情抗爭的戰士,只是方式不同罷了:有的在一線救治患者,與時間賽跑挽救生命;有的在后方堅守崗位,保障大家的生活;更多的普通人,盡可能減少戶外活動,減少感染幾率,不為醫護人員增添更多麻煩。每個人都在為打贏這場抗疫之戰而努力,請相信你們不再是‘你們,你們的背后,是全體中國人。我堅信,眼前的困境終會消散,待到危機過去,春暖花開時,憑闌觀潮起,逐浪揚風帆,再譜寫中華歷史上嶄新的篇章!”

疫情是危難,也是一次大考。希望我們每個人都能以最樂觀的心態去面對這場考驗。經年以后,我們每個人回憶起當初為戰勝疫情而拼搏的身影,回憶起那時的患難與共、風雨同舟的真情。我們不會遺憾災難帶給我們的困窘境遇,而是會感激那段歲月所帶給我們的感動,它讓世界又一次見證了中華民族的團結、堅強,與“黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還”的決心。堅不可摧、愈挫愈勇的中國精神,在那一刻充分向世界展現,在那段特殊時期,那段拼搏的歲月里,可謂無悔矣。

(北京市第五中學高中二年級2班學生 馮靖媛)