佛山祖廟前殿建筑研究

任曼寧

摘 要:前殿是佛山祖廟古建筑群重要的組成部分,文章通過分析其歷史、建筑空間布局、建筑技術、裝飾藝術、近期修繕等,深入發掘前殿的文物價值,進一步完善佛山祖廟古建筑群總體研究。

關鍵詞:佛山祖廟;前殿;文物建筑

佛山祖廟始建于北宋元豐年間(1078—1085),元末毀于戰火,明洪武五年(1372)重建。從明初至今,佛山祖廟經歷多次修繕、擴建,現已成為一座體系完整、結構嚴謹、極具嶺南特色的古建筑群。前殿位于祖廟古建筑群中三門之后、正殿之前,是祖廟極其重要的一座古建筑。

1 歷史沿革

前殿建于明宣德四年(1429)。唐璧所撰寫的《重建祖廟碑記》記載:“宣德四年己酉,士民梁文慧等,廣其規模,好善者多樂助之,不終歲而畢,丹碧焜耀,照炫林壑。”佛山市祖廟博物館凌建、何輝平的《佛山祖廟歷代修繕考》一文通過分析相關史料文獻,推論《重建祖廟碑記》中“廣其規模”主要指新建了前殿。此時期,祖廟便形成了三門、前殿、大殿的三間三進格局,形成了祖廟基本的核心構成和軸線。

無論是《佛山忠義鄉志》,還是《明清佛山碑刻文獻經濟資料》等文獻,都未出現祖廟“前殿”或“正殿”的記載。在歷史文獻中,與祖廟相關的建筑名詞主要有靈應祠、祖廟、三門、錦香池、牌樓、鐘鼓樓、華封臺(萬福臺)、鼎建靈宮(慶真樓)。筆者推測,文獻中靈應祠或祖廟應包含正殿及前殿區域,關于靈應祠的修繕記載也包含了前殿的修繕。相關的修繕記錄如下:明崇禎八年(1635),由署丞李敬問捐修,修靈應祠,改塑神像。清康熙二十三年(1684),鄉紳士龐之兌、李錫簡重修祖廟,“幾筵榱桷,丹雘一新,蓋廟貌于是成大觀”。清康熙二十九年(1690),緣首冼闇生等募集資金修繕祖廟,“首廟貌,次土田,次祭器”。清乾隆二十四年(1759),“駐防司馬趙公睹斯祠之將廢,慨然興修舉之志……其規度高廣仍舊,無增減,從青鳥家言也。材則已其新良,工必期于堅致,門庭堂寢,魏然煥然,非復向之樸略矣”。清嘉慶元年(1796),佛山同知楊楷捐資修靈應祠。清咸豐元年(1851),重修靈應祠,關于此次修繕,前殿石柱的對聯上有記載:“咸豐元年辛亥十一月吉旦,四房裔孫等重修。”清光緒二十五年(1899),祖廟大修,現存陶塑瓦脊、灰塑、磚雕和木雕作品都是這次修繕的產物。

民國社會動蕩不安,戰亂不斷,前殿與祖廟其他建筑一樣,遭到一定程度破壞,但是根據現存對聯或牌匾記載,即使戰亂時期,祖廟仍經歷過不同規模的零星修繕,這一點極其可貴,也是祖廟能保存至今非常重要的原因。

新中國成立后,政府對文物建筑的保護工作陸續開展起來,前殿與祖廟其他建筑一樣,得到較好的保護。2007年至2010年的佛山祖廟全面修繕對前殿進行了科學的修繕,使之以“原狀”呈現在世人面前。

2 建筑空間布局

祖廟是中國傳統建筑中較典型的類型,形制規模有一定的模式。山門、前殿、正殿三個要素構成祖廟最基本的配置。不同等級的祖廟在此基礎上進行不同程度的拓展。對一座完整的祖廟而言,前殿是不可或缺的組成部分。

佛山祖廟中,前殿位于三門之后、正殿之前。與萬福臺、靈應牌坊、錦香池相比,前殿空間更加緊湊且封閉。前殿作為前奏,建筑空間是通過式的,兩側實墻封閉,前后開敞。前殿的空間與三門、正殿皆不相同,使空間感受更為豐富多變。前殿體量較大,院落進深比前殿小,且院落中還有香亭,整個空間顯得幽暗、深遠,營造出莊重緊張、神秘威嚴的空間氣氛。

3 建筑技術

3.1 建筑平面

前殿面闊三間(10.9米),進深五間(11.9米),平面接近方形,進深大于面闊。在古建筑中,進深大于面闊的做法并不常見,此處進深大于面闊的原因主要有兩點:其一,按建筑等級制度,前殿的規格不能超過正殿,但要高于山門,在此條件下,前殿的開間尺寸基本被限定;其二,前殿的功能更多的是一個通道,深遠的進深更有利于增強幽暗、神秘的空間氣氛,烘托正殿的莊嚴威儀(圖1)。

前殿共有承重柱20根,采用了減柱造平面布局手法。四根前檐柱及二根明間后檐柱為方石柱,其他柱子為圓木柱。石柱均為花崗巖梅花柱,柱面刻有對聯。圓木柱均立于花崗巖柱礎之上,表面刷黑色中國漆。前殿前后開敞,左右磚墻封閉,磚墻并不承重,與主體木構架相對獨立,僅頂端與屋面相連。一般情況下,古建筑的墻體都是沿柱網設置的。將墻體設置在柱網的外圍,可以擴大建筑的平面尺度、室內空間及建筑體量,是嶺南地區殿堂擴大空間常用的手法(圖2)。

前殿雖前后開敞,但處理手法也有差異。正面是完全開敞,人們進入三門后,透過香亭,便可看到前殿全貌,宏偉而深邃。后面是半開敞,次間設有磚墻,墻上開拱形門洞。半開敞的磚墻使人們的視覺可以延伸到大殿,空間感受更為深遠,但是部分遮擋使人們并不能看到正殿全貌,增加空間的多變性和神秘感。穿過前殿才能看到正殿全貌,此時莊嚴神圣的空間感受被烘托到極致。

3.2 建筑構架

前殿的結構體系為標準的抬梁式,但前后兩進構架并不對稱,差異較大。進深心間為六椽栿,上疊四椽栿、二椽栿,上下椽之間用駝峰擱架斗拱承托。前后次間構架基本一致,為2個步架。前后稍間構架差異較大,前檐為如意斗拱出挑檐口,后檐則于二椽栿上立瓜柱承托檁條。前檐為典型的抬梁式構架,后檐則帶有明顯的穿斗構架痕跡。為保證后檐與前檐斗拱出檐高度一致,增加了后檐柱高及二椽栿的高度,充分體現了地方建筑構架的靈活性(圖3)。

3.3 屋頂

前殿屋頂為單檐歇山頂,尺度講究,檐口及屋面均呈現優美曲線。為了使屋頂不過于龐大,前殿屋頂采用了歇山頂典型的收山做法,屋頂山面自檐柱向內收進1.42米,使屋頂正脊、垂脊、戧脊及檐口的比例尺度恰到好處。

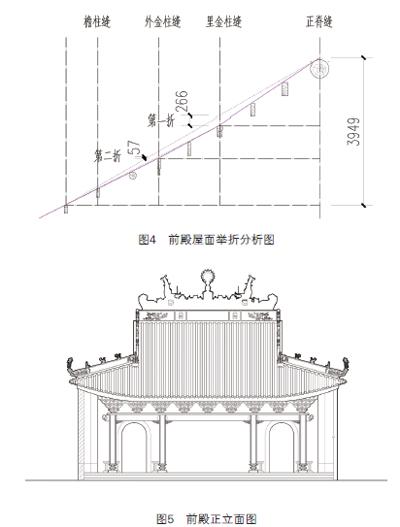

前殿前后檐口距離為13.67米,舉高3.95米,舉高與進深之比為1∶3.5,坡度較正殿稍緩。前殿屋面坡度并非一根直線,為了達到“反宇向陽”的屋面曲線效果,采用了舉折之制。屋面坡度自正脊至檐口共二次轉折:第一折位于里金柱之上檁條,檁條下降0.266米,占舉高6.7%;第二折位于外金柱之上檁條,檁條下降0.057米,占舉高1.4%。前殿檐口平直,檐柱未做生起處理,但檐口自次間中部開始起翹,仍形成優美曲線(圖4)。

3.4 立面

明間寬度與次間寬度之比為1∶8,主次分明。前檐柱均為石柱,無側腳,無生起,柱間用木額枋相連,額枋斷面呈腰鼓形,高寬比約3∶2,形態飽滿,其上鋪平板枋承托如意斗拱。屋頂部分總高5.26米,占建筑高度(不含陶塑瓦脊高度)的56.5%,整體形象非常穩重。前檐如意斗拱的設置使出檐較為深遠,約1.37米。建筑構架基本為暗紅色,與青磚墻面冷暖互補,相得益彰(圖5)。

3.5 斗拱

前殿斗拱為如意斗拱,總高1.2米,檐柱高3.29米。斗拱高與柱高之比為1∶2.17。正殿斗拱高2.285米,依古建筑等級制度,前殿斗拱比正殿小得多,形制也有差異。前殿采用如意斗拱,一方面營造視覺體驗的豐富多變,另一方面襯托正殿斗拱的雄大壯觀。

斗拱有柱頭鋪作、補間鋪作和角鋪作三種,補間鋪作明間三朵,次間各一朵,三種鋪作在構造上并無差別,這也是如意斗拱一大特色。關于如意斗拱的定義,學術界并未形成一致看法。梁思成先生認為:“在平面上除互成正角之翹昂與栱外,在其角內四十五度線上,另加翹昂者。”劉致平先生則這樣描述:“如意斗科——這就是帶四十五度斜栱的斗拱。”一般如意斗拱有兩類:第一類有正心出跳,除正心出跳外均在左右分別出45度斜拱。第二類無正心出跳,坐斗上只有在45度方向出斜栱。前殿的如意斗拱則屬于第二類,雖然有瓜栱和萬栱,但是僅為裝飾構件,并未出跳結構構件。每一朵相對獨立,用材較大,并在斜栱第四跳時與相鄰斗拱連在一起,使所有斗拱相互聯系,成為一個整體,體現了一種獨特的重復和韻律美(圖6~圖8)。

4 裝飾藝術

屋脊是前殿的重點裝飾部位。正脊裝飾于光緒二十五年(1899)祖廟大修時制造,主要由兩部分構成。第一層為灰塑,高0.62米,灰塑之上為陶塑,最高處高達2.2米。灰塑部分與垂脊同高,整體被豎向分為主次分明的三段。

灰塑之上即為屋頂裝飾最精彩的部分——陶塑瓦脊。陶塑也由兩部分構成,中間主體為人物故事題材,上部點綴寶珠、鰲魚,整個陶塑主次分明,色彩協調,雕刻繁簡有序。主體部分以藍、綠色為主,主題為膾炙人口的三國故事“劉備過江招親”,整幅場景包含14座建筑與36個人物。建筑形制豐富,含亭、臺、樓、閣、廊,屋頂形式用卷棚、重檐盔頂,天際線變化豐富,錯落有致。人物雕刻姿態、服飾各有不同,仿佛一場粵劇正在精彩上演。正脊端部為一對鳳凰,鳳身朝外,尾部相對,“回眸”的設計最為巧妙,遙遙而立的一對鳳凰回首對望,將視覺重心鎖定在中心外,更添韻味(圖9)。

5 百年修繕

2007—2010年的佛山祖廟修繕工程對前殿進行了全面修繕。《中華人民共和國文物保護法》規定:“對不可移動文物進行修繕、保養、遷移,必須遵守不改變文物原狀的原則。”本次修繕嚴格遵守此項規定,做到遵守“原形制、原結構、原材料、原工藝技術”,既要保證恢復古建筑健康和完整的姿態,又要最大限度保留古建筑的歷史文化信息。

修繕前經詳細勘察,前殿屋面已出現整體開裂下滑,由此造成雨水滲漏嚴重,木構件受潮腐朽,殘損嚴重,大部分木構件產生傾斜位移,部分斗拱脫榫及瓜柱空鼓,屋脊灰塑風化褪色,琉璃脊飾及正脊陶塑也有損壞。經反復研究,修繕方案最終定為局部落架修繕。對屋面部分進行全面揭頂維修,對于殘損的木構件,根據其殘損程度采取原材質替換或修補的修繕方案。對于中空的柱子,清除糟朽部位,再灌注不飽和聚酯樹脂,必要時再箍鐵圈加固。校正屋脊,尋找收集殘損掉落的陶塑構件,采用結構膠和環氧樹脂黏結。采用原材料原工藝修復風化褪色的灰塑(圖10、圖11)。

6 結語

前殿是佛山祖廟古建筑群中非常重要的一座古建筑,其形制與正殿有許多相似之處,又存在差異。本文對前殿進行科學、深入、系統的分析,進一步完善祖廟古建筑群的研究,對推動祖廟的保護與發展具有重要意義。

參考文獻

[1]佛山市祖廟博物館.佛山祖廟修繕報告[M].北京:文物出版社,2018.

[2]佛山市博物館.佛山祖廟[M].北京:文物出版社,2005.

[3]佛山市圖書館.民國佛山忠義鄉志[M].長沙:岳麓書社,2017.

[4]李寶彤.古建筑大木作中主要斜置構件研究[D].西安:陜西師范大學,2017.