從燎祭和獻俘禮看商周軍禮的演變

曲正清

摘 要:軍禮起源可上溯至商代中晚期。商代軍禮包括告廟、振旅、獻俘等,西周時期的軍禮內容較商代更為豐富,內涵有所發展。軍禮作為商周禮制文化中的重要組成部分,其演變情況在一定程度上反映了商周時期思想觀念和制度等變化,商周之際思想觀念等的發展對軍禮的演變有毋庸置疑的影響。基于燎祭和獻俘禮這兩項商周時期重要的禮制內容,可從其具體的變化情況來探討商周時期軍禮演變的原因。

關鍵詞:燎祭;獻俘禮;思想觀念

1 商周燎祭和獻俘禮對比

燎祭是商周時期常見的一種祭祀方式,即通過燎柴焚燒所產生的煙與所祭祀的祖先神或自然神進行溝通。燎,甲骨文作“”,金文作“”。《說文》云:“尞,柴祭天也。從火從眘。”《禮記·祭法》載:“燔柴于泰壇,祭天也。”孫希旦釋:“祭天神始于燔柴。”李春艷先生指出燎祭除柴以外,還用犧牲、玉帛。目前不確定商代的燎祭是否屬于軍祭。

①己丑卜……貞:燎白人?(《合集》1039)

②丙申卜,貞:燎于河三,沉三,俎一?(《合集》14556)

③癸卯貞:其侑于高祖,(厥)尞六牛?(《合集》32302)

④乙丑卜,又燎于土羌,俎小?(《合集》32118/4)

⑤癸亥卜,又土,燎羌,一小俎。(《合集》32120/4)

上述第①條卜辭記述以人為燎祭對象;第②條是將三只羊焚燒,三只羊沉水,一只羊殺祭;第③條通過焚燒牛以求先祖佑助;第④⑤條是將人牲和動物放在一起,將動物殺死,對人進行焚燒。

其微楚灼厥燎師氏舟燎。(H11∶4)

唯王既尞(燎),氒(厥)伐東尸(夷)。(《新收》1442,《保員簋》,早期)

唯王伐逨、魚,遂伐渤、黑。至,燎于宗周。(庸伯簋《集成》4169)

盂以人聝入門,獻西旅,□□入(尞)燎周廟。(小盂鼎《集成》2839)

西周時期的燎祭屬軍禮范疇。周原甲骨刻辭(H11∶4)載微人、楚人協助周王進行燎祭。保員簋銘文記述伐東夷戰爭時的燎祭。劉雨先生認為燎祭在征伐之前舉行。小盂鼎銘文記載燎祭使用鬼方酋首,且西周金文記載燎祭多行于軍旅,筆者贊同此觀點。張秀華先生指出金文中燎祭與征伐有關,時間在征伐前后,地點在周廟,對象為先祖,且用牲。

用危方甶于妣庚,王賓。(《合集》28092)

對比商代甲骨文和西周金文內容可以看出商周燎祭的區別。商代燎祭不在征伐中,燎祭所用的對象既有牛羊又有人牲;西周燎祭多與軍事行動有關,燎祭對象主要是人牲。筆者認為商代燎祭可確定不是軍禮。《說文》對“”的解釋是“鬼頭也”,“危方甶”即危方首領的頭顱,商人用敵方人頭進行祭祀,商代又存在燎祭,卻沒有將敵方首領用于燎祭,所以燎祭在西周時期才屬軍禮。

□小臣墻比伐,擒危美,□人廿人四,馘千五百七十,□百;□丙,車二丙(輛),盾百八十三,函五十,矢□。□又(侑)白(伯),□于大乙,用□白(伯)印、□于祖乙,用美于祖丁。(《合集》36481)

上引小臣墻刻辭和下文的小孟鼎銘文是研究商周禮制的重要文獻,小臣墻刻辭記載商代戰爭的俘獲,有首領美及其他俘虜、車、盾、函等。西周時期的獻俘禮主要記載于《逸周書》、小盂鼎、虢季子白盤等。

王令盂以□□伐鬼方,□□□馘□,執酋三人,獲馘四千八百又二馘,俘人萬三千八十一人,俘馬□□匹,俘車卅輛,俘牛三百五十五牛,羊卅八羊。盂又告曰:“……乎蔑我征,執酋一人,獲馘二百卅七馘,俘人□□人,俘馬百四匹,俘車百□輛。”(《集成》2839)

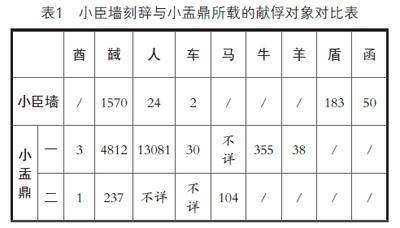

陳夢家先生曾對小盂鼎兩次戰役俘獲對象進行對比,筆者在此基礎上將小臣墻刻辭與小盂鼎所載的獻俘對象列表(表1)。

表1表明四點內容:一是小臣墻刻辭所載俘獲人、車的數量遠小于小盂鼎所載的數量;二是小盂鼎記述但小臣墻刻辭并未提及俘獲酋、馬、牛、羊;三是小臣墻記述但小盂鼎中未提及俘獲盾、函;四是征伐鬼方第二次戰役中未體現俘獲了牛、羊。其關鍵為小臣墻刻辭中沒有記載酋的數量,而小盂鼎銘文中沒有記載盾、函等工具。酋即鬼方的首領。馘,《說文》云:“軍戰斷耳也。”陳夢家先生認為馘為首級,并將小盂鼎所獻俘虜分為酋長、左耳或首級、所俘之人三級。商代有以割人耳作為刑罰的事實,郭旭東先生認為:“既然商代已出現有割人耳作為刑罰的行為……殷商時期戰后進行獻俘禮的過程中,向商王或殷人先祖呈獻被割去耳朵的戰俘‘馘很有可能已是其中的一項內容。”商代戰爭中俘獲的盾、函等物在西周以后的戰爭俘獲中(包括虢季子白盤等)并未記載,體現出商代文化相對于西周更為原始,兵器工具是必不可少的俘獲品,繳獲后繼續使用。前文提到卜辭中“”字為鬼頭,商代存在人頭獻祭和人頭刻字的情況,但尚未有以人耳祭祀的卜辭材料,因此,戰爭中以敵方人耳為俘獲并進行獻祭應是西周產生的。

2 商周軍禮演變的原因

商周兩代的禮制反映了其思想觀念,商代到西周軍禮的演變原因應是思想觀念的變化。如前文所述,燎祭應用到軍禮中是西周之后的事。在商代的思想觀念中,戰爭結束后祭祀先祖、天神的儀式中還未產生“燎柴使煙騰于上”的思想觀念。《逸周書·世俘》載:“武王在祀,太師負商王紂縣首白旂、妻二首赤旂,乃以先馘,入燎于周廟。”可以看出西周時期軍祭觀念已發展為將俘馘通過燎祭的形式祭祀祖先、神靈。《史記·封禪書》中寫道:“周得火德,有赤烏之符。”王暉先生指出此并非鄒衍五行說興盛后的牽強附會之說,周人尚火的現象產生于鄒衍之前,因此,商周軍禮的演變與周人尚火的觀念有關。此外,西周出現了德觀念,陳夢家先生曾舉出四片人頭骨刻辭,說明商代獻俘禮中有用刻字人頭獻祭的情況。在《逸周書》等傳世文獻及小盂鼎銘文中并未發現獻俘禮中用人頭獻祭的情況,僅用了左耳,因此商代用人頭獻祭的方式更具有原始性和野蠻性。西周時期的獻俘禮顯得更為人道,這與周代尚德觀念不無關系。張豈之先生指出周人提出的德包括敬天、孝祖、保民三項內容,而商人的思想觀念中還并未產生“敬德保民”的內容。何尊是成王時器,其銘文載“恭德裕天”,尚德觀念周初便已產生,故西周時期的“敬德保民”等觀念對軍禮的演變起了推動作用。

商周之際王朝政治的轉變也導致商周軍禮的演變。一是政治中心成周的營建,二是在宗法制、分封制基礎上形成并不斷完善的禮儀制度。西周立國以后,周成王時期營建成周控制殷商遺民及諸夷的做法,對軍禮的發展也有一定的影響,從燎祭中便可窺得一二。宗周、成周的雙重存在使西周時期的軍禮儀式地點有了顯著的變化,如西周早期銅器庸伯簋銘文中的燎祭在宗周舉行,康王時器小盂鼎銘文記載燎祭在周廟舉行,保員簋銘文中雖未提及燎祭地點,但“在十又一月”“公反自周”,證明燎祭在周廟舉行。而商代燎祭并無固定地點,所以燎祭地點的發展變化與西周時期營建成周有一定關系。西周時期自上而下的禮儀等級制度使軍禮也隨之形成系統,西周宗法制、分封制的確立,使西周的政權更加穩固,為確立禮樂制度奠定了基礎,還對西周時期的軍禮發展也有重要的影響。

3 總結

本文對商及西周軍禮中較為重要的燎祭、獻俘禮進行對比探討,認為商代的燎祭不是軍禮;獻俘禮中將俘獲的敵方人耳作為獻祭對象的內容應起源于西周。一方面西周時期尚火、尚德等思想觀念的產生,對軍禮儀式內容的演變起著主導作用;另一方面西周時期王朝政治的發展,對西周軍禮系統的完善起到了決定性作用。

參考文獻

[1]孫希旦.禮記集解[M].北京:中華書局,1989.

[2]李春艷.西周金文中的天子禮儀研究[D].西安:陜西師范大學,2016.

[3]劉雨.金文論集[M].北京:紫禁城出版社,2008.

[4]張秀華.西周金文六種禮制研究[D].長春:吉林大學,2010.

[5]陳夢家.西周銅器斷代(上)[M].北京:中華書局,2004.

[6]郭旭東.甲骨卜辭所見的商代獻捷獻俘禮[J].史學集刊,2009(3):26-33.

[7]王暉.周文化中“火”與赤鳥崇拜考[J].陜西師范大學學報(哲學社會科學版),1999(4):56-64+172.

[8]陳夢家.殷墟卜辭綜述[M].北京:中華書局,1988.