騰沖市水稻低耗高效栽培技術要點

摘 要 水稻在我國種植面積廣闊,是我國的主要糧食作物,為解決我國溫飽問題作出了重大貢獻。對于水稻種植而言,種植技術水平對于單位面積產量具有直接影響,因此選擇適宜的種植技術至關重要。基于此,簡述騰沖市水稻低耗高效栽培技術要點,旨在提高騰沖市水稻種植技術水平,提高水稻產量。

關鍵詞 水稻;低耗高效栽培技術;云南省騰沖市

中圖分類號:S511 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.09.020

水稻是云南省騰沖市的主要糧食作物,產量占糧食總產的50%,2019年水稻種植面積3.19萬公頃,平均每667 m2產量441 kg,總產達21.11萬噸,面積、總產在全省名列第一。當地稻作區一年兩熟,有稻麥、稻油、稻菜、稻煙等水旱輪作模式,海拔分布在1 100~1 950 m,1 400 m以下為秈稻區,1 400~1 600 m為秈粳交錯區,1 600 m以上為粳稻區。騰沖市地處低緯度高海拔的高黎貢山西坡,夏秋季受多雨、低溫、寡照影響,氣溫比同緯度同海拔的地區低,低溫與高濕同時存在,稻瘟病發生嚴重,因此當地水稻種植對品種的抗寒性、抗病性要求非常高,且品種更換快。同時,不同前作的肥料施用不同,對水稻生長的影響也很大,需要與之相適應的栽培技術。

針對騰沖市水稻種植的特點和問題,依托云南省水稻產業技術體系的支撐,采取了以下3點措施促進騰沖市水稻高產種植。1)加強水稻品種的試驗、篩選,積極引進推廣抗稻瘟病、耐低溫、耐高濕,高產優質的水稻新品種。2)積極開展主推品種的配套栽培技術試驗,將水稻精確定量栽培技術、水稻旱育稀植技術、水稻病蟲害預測預報及綜合防治綠色防控技術等新技術組合配套,制定本土化的技術方案,為全市各種水稻種植提供技術支撐。3)通過舉辦綜合示范樣板,集中示范水稻高產綜合集成技術,并開展培訓,指導全縣技術員、農民,提高他們的水稻種植技術水平,推動全市水稻單產和總產持續提高,出現了每667 m2產達750 kg以上的高產典型。根據多年來的試驗,按每667 m2 500~600 kg的目標產量,總結騰沖市本土水稻低耗高效栽培技術要點。

1 良種選用

近年來,通過引種選育試驗,騰沖市粳稻區篩選出比較抗病的品種有常規粳稻岫粳18號、21號,云粳26號、楚粳27,騰粳1號等;雜交粳稻滇雜33、保粳雜2號、粳兩優7619等。秈型雜交水稻推廣晶兩優534、明兩優527。秈稻區優質稻有德優8號、德優16號、騰秈1號、紅細軟等。

2 培育壯秧

要抓節令,在秧齡40~45 d,葉齡4.5~6.0葉期移栽,有效避開倒春寒和八月低溫。采用旱育秧,培育帶蘗壯秧,具體操作如下。

2.1 種子準備

每667 m2大田準備雜交稻種1.5 kg,常規稻種2.0~2.5 kg。

2.2 種子處理

旱育秧的惡苗病發病早且重,必須嚴格做好種子處理工作。播種前,先曬種1~2 d,殺死部分病菌。浸種可選用使百克或浸種靈,浸種3 d(72 h),保證浸種時間足夠,否則效果不好,在海拔低的地方可適當縮短浸種時間。浸種后用清水沖洗,撈起用溫水催芽,種子露白后播種。

2.3 秧田處理

選背風向陽田地,耙平耙細,按2 m開墑,蓋平鋪薄膜的秧墑寬1.4 m,蓋棚膜的秧墑寬1.2 m,溝寬50 cm,溝深20 cm。將秧墑整平后,每塊秧田用三元復合肥(N∶P∶K=15∶15∶15)3~5 kg,辛硫磷顆粒100 g,敵克松120 g,混合拌勻后撒在墑面上,再用木板拍平墑面。

2.4 播種及除草

播種時,用旱育保姆1包加適量水拌種2~3 kg,播種要均勻,稱種到墑,采用兩次撒種。播后用墑溝細土,均勻蓋種1~2 cm,不能露種子。蓋土后,進行全田淹水,做到速灌速撤,切忌時間過長。對于無法引水灌溉的秧田,澆水要澆透,否則會出苗不齊,但也不能澆水過多,防止板結。灌水后檢查種子,確保種子不外露。然后每667 m2用丁草胺 200 mL兌水噴霧封閉除草。

2.5 蓋膜

采用小拱棚或平鋪蓋膜。小拱棚育秧采用竹片長2.2 m,寬2~3 cm,拱架間距80~100 cm,拱高60~70 cm,鋪膜后清溝用土壓實農膜四周。平膜最好打孔,孔距10~15 cm,以防燒苗。

2.6 秧田管理

為防止高溫燒苗,當苗長到二葉一心時,晴天通風煉苗2~3 d后再揭膜。如遇低溫天氣,可延長揭膜。拱棚育秧可開天窗煉苗,隨氣溫升高,開天窗數量增多。秧苗葉片萎蔫時,要及時灌水。移栽前5~7 d苗情差的地塊施送嫁肥(每667 m2施尿素5~10 kg)。

2.7 秧田病蟲害防治

移栽前3~5 d施送嫁藥,噴施特殺螟、三環唑等藥劑,防治螟蟲、飛虱和苗瘟。為好拔秧,移栽前秧田不要灌水,待拔秧時灌水上墑,現灌現拔。

3 合理密植

目前,云南省騰沖市水稻栽插的一般株行距為20.0 cm×23.3 cm,精確定量栽培技術實行單行條栽方式,即放寬行距,縮小株距,發揮邊際優勢,以提高結實率。一般粳稻株行距應為26.7 cm×(11.7~13.3)cm,每667 m2栽1.9~2.2萬叢。秈稻為(26.7~30.0)cm×(13.3~15.0)cm,每667 m2栽1.5~1.8萬叢。常規稻每叢帶蘗壯苗2~3株,雜交稻每叢帶蘗壯苗1~2株。肥田適當稀植,瘦田適當密植;秧齡大的密植粗栽,秧齡小的稀植細栽。

移栽時規范條栽,要淺插,栽插過深會導致活棵慢,分蘗遲,分蘗少。要求耙田后澄田1 d,做到淺水栽秧,寸水(2~3 cm)活棵。

4 氮肥后移、科學施肥

水稻有兩個需肥高峰,第一個需肥高峰是分蘗期(即移栽后15~20 d),需肥量約占41.1%,第二個需肥高峰在水稻幼穗分化期(即移栽后35~40 d),需肥量占47.5%。要根據水稻不同生育時期的需肥規律和品種特性、前作、稻田肥瘦等情況決定施肥量和施肥方法。

為了控制稻瘟病、白葉枯病的發生,氮肥施用量不宜過多,在水旱輪作區,前作是油菜、烤煙或蔬菜的,底肥可利用前作余肥,只施磷肥,不施氮肥。具體施肥情況根據前作、水稻品種情況分類指導。

1)前作為油菜或蔬菜的粳稻區,每667 m2施尿素15~20 kg,配方如表1所示。

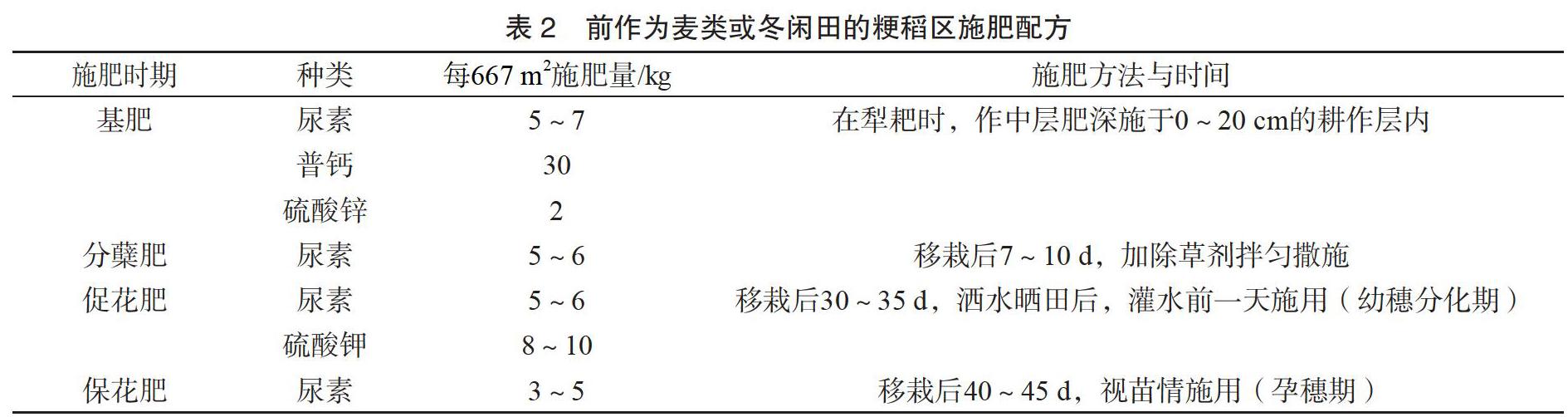

2)前作是麥類或冬閑田的粳稻區,底肥要施用氮肥,每667 m2施尿素17~22 kg,配方如表2。

3)前作為烤煙的秈稻區,每667 m2施尿素13~17 kg,底肥可不施,利用前作余肥,配方如表3。

5 水分管理

騰沖市氣溫、水溫低,一定要做到淺水促分蘗、苗夠曬田。在移栽后25天,田間總莖蘗數達到有效穗80%時,開始撤水曬田,控制無效分蘗,雨水多時也要曬田,時間10~15 d。曬田結束,再施拔節肥(促花肥),要干施,隔夜后再放水。抽穗前適當加深田間水,灌漿以后干濕交替。

6 病蟲害防治

重點搞好“兩蟲(螟蟲、飛虱)、三病(稻瘟病、稻曲病、白葉枯病)、一鼠”綜合防治工作。在防治上堅持“預防為主、綜合防治”,推廣綠色防控技術,可采用太陽能頻振式殺蟲燈、昆蟲性信息素誘殺害蟲成蟲,或在稻田養鴨、養魚等進行防蟲、除草。

要合理使用農藥,選用高效低毒農藥,搞好預測預報,選擇最佳防治時期,采用最佳藥劑防治,應進行統防統治,以減少化學農藥用量,防止水和土壤污染,保護生態環境。

在分蘗期或孕穗初期,主要防治稻飛虱、稻葉瘟,進行統防,每667 m2用40%稻瘟靈80 mL、98%殺蜱丹75 g進行病蟲害綜合防治。在抽穗期,以稻穗頸瘟、稻螟蟲、白葉枯病、稻曲病為主要防治對象,進行統防,每667 m2用75%三環唑25 g、20%井岡霉素60 g、唑磷·毒死蜱75 mL、磷酸二氫鉀100 g,一噴多防。

7 及時收獲

收獲前7~10 d排出大田積水,以利于收割,做到九黃十收,豐產豐收。

8 秸稈還田

水稻收獲后,不要焚燒秸稈,可將秸稈作為牛飼料,或墊圈、堆捂,翻壓還田,不斷培肥地力,提升土壤有機質含量,減少化肥施用量,改善生態環境。

(責任編輯:趙中正)

收稿日期:2020-02-21

作者簡介:李國艷(1971—),女,云南騰沖人,大專,農藝師,研究方向為農業技術推廣。E-mail: 742717283@qq.com。