習近平屢提“平戰結合”,有何深意

只有抓緊建立“平戰結合”人才創新機制,加大協同創新和聯合攻關力度,才能有效應對各種重大公共安全風險。疫情發生以來,習近平總書記多次在不同場合提出了“平戰結合”的要求,有何深意?

總書記多次提出“平戰結合”的要求

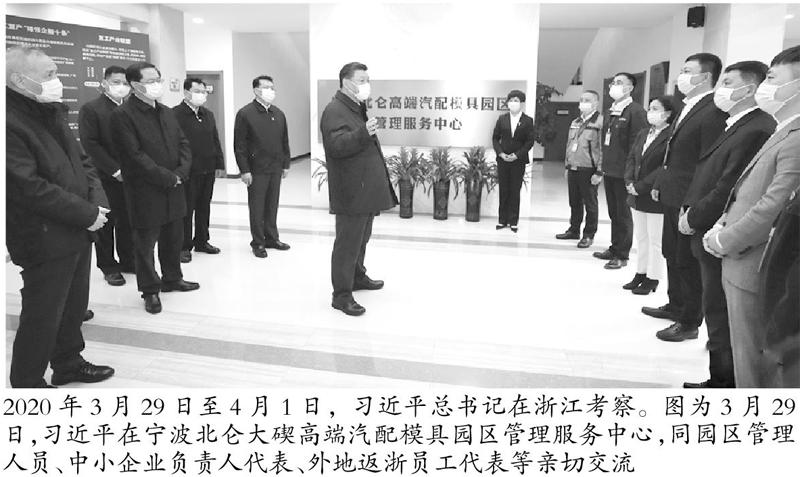

習近平總書記近日在浙江考察時強調,要立足當前、著眼長遠,加強戰略謀劃和前瞻布局,堅持“平戰結合”,完善重大疫情防控體制機制,健全公共衛生應急管理體系,推動工作力量向一線下沉。

疫情發生以來,總書記多次在不同場合提出了“平戰結合”的要求。比如,此前在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作時,他就指出,要堅持平時和戰時結合、預防和應急結合、科研和救治防控結合,加強疫病防控和公共衛生科研攻關體系和能力建設。要統籌各方面科研力量,提高體系化對抗能力和水平。

打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰,關鍵靠科技。有效應對和戰勝包括生物安全在內的各類重大公共安全風險,需要把科技創新放在一個突出重要的位置上。而推動科技創新,關鍵在人。只有抓緊建立“平戰結合”人才創新機制,加大協同創新和聯合攻關力度,才能有效應對各種重大公共安全風險。

疫情暴露出人才創新機制短板

之所以要加快建立“平戰結合”人才創新機制,是因為此次疫情暴露出我國在應對重大公共安全風險中人才團隊儲備不夠、人才協同創新不夠的短板。

一是應對重大公共安全風險的人才、團隊儲備不夠。在常態化把握人才規模的基礎上,對應對重大公共風險的人才“家底”“家當”缺乏系統全面的把握,對迅速展開科技攻關的核心人才、支撐人才、相關人才掌握不夠,缺少涉及重大公共安全風險相關人才的戰略儲備機制和儲備計劃。在人才培養、考核激勵等機制上,與通用領域采用同一標準,缺少專門傾斜,導致有關人才從事相關領域興趣意愿不足。

二是應對重大公共安全風險的載體平臺、物資設備儲備不夠。作為人才培養重要載體的高校,缺少專門針對應對公共安全風險的學科設置、專業分類,在知識建構、能力培養、人才開發上的準備不足;作為主力軍的科研機構、創新平臺、重點實驗室等,缺乏應對重大公共安全風險的機制,沒有為應對風險做好準備、預留空間。

三是應對重大公共安全風險的科技攻關協同創新不夠。限于現有的科技管理體制、資源分配利益共享機制、人才評價激勵獎勵機制,課題申報實質聯合攻關少,缺少像“兩彈一星”、牛胰島素那樣跨單位、跨學科、跨領域的“大兵團”協同作戰。同時,真正碰到戰略任務、戰略使命的時候,首席專家充分得到授權,各創新主體各司其職、各盡所能、相互配合的機制也有待進一步完善。

如何建立健全“平戰結合”人才創新機制

那么,該如何建立健全“平戰結合”人才創新機制?

一是加大人才、團隊的戰略儲備。

第一,摸清人才底數。組織協調多個部門,對現有人才及創新團隊力量進行排查,摸清本地人才及其創新團隊底數、來源、層次、分布,明晰人才知識基礎、專業優勢、技術能力、前期積累和現有成果。

第二,建立清單制度。針對重大風險,建立人才大中小型名單制度,動態更新小名單(應對風險關鍵領域的戰略科技人才、科技領軍人才、核心團隊成員)、中名單(有關領域的重要支撐人才)、大名單(相關領域的有用人才),加強應對重大風險人才戰略儲備。

第三,建立海外“蓄水”機制。要加大海外人才資源的儲備,有效激發海外留學人員、外籍人才、外國專家作用,有效調動我國海外研發組織、離岸創新創業中心、創新平臺、國際實驗室、研發分支機構作用,加強海外聯系。

第四,完善傾斜機制。在應對重大公共風險領域,建立特殊的人才培養、創新突破、科研管理傾斜機制,引導科技創新人才加大相關領域研究。

二是加大基地、物資的戰略儲備。

第一,儲備一批戰略基地。依托有條件的高校、科研院所、企業、行業組織儲備建設一批應對重大公共安全風險的研究基地、測試基地、成果轉化生產基地。

第二,儲備一批戰略載體。推動國家和地方重點實驗室、工程中心、專業技術平臺、功能型平臺等各類科研基地成為戰略儲備載體平臺,平時開展相關研究,“戰時”優先面向各類創新主體開放載體,為人才創新聯盟、應急攻關提供服務。

第三,儲備一批戰略資源。積極儲備有效應對重大公共安全風險的資本、技術、信息、數據、文獻、病例、標準、案例和生物資源,以備“戰時”使用。

三是建立人才創新應急響應機制。

第一,快速甄選、組建人才團隊。要打破常規,特事特辦、急事急辦、非常規事非常辦。綜合使用人才評價發現機制,依托高校、科研院所、企業等各方面現有優勢力量,或采取直接任命、直接點名,選好選定首席專家,組織精銳力量,建好應急人才創新聯盟,快速響應、快速籌備、快速啟動項目。

第二,探索建立密切配合的協同創新、科研攻關機制。要突出“大兵團”作戰特點,合理分解研究任務,采取更加果斷、有力、科學周密的行動,強化協同創新,增強應急攻關能力。要突出“沒有大小、不分彼此”,打破身份、資歷、所有制界限,誰有辦法思路、誰有最新技術,就可以試驗。調動各種力量參與到課題研究、技術攻關、創新突破上來。通過全鏈布局、多種方案、齊頭并進,找出技術路線、可行方案。要建立人才創新聯盟內部高效的定期溝通、問題診斷、知識共享、共同學習機制,及時共享研究收獲,總結成功經驗,對難題集思廣益、出謀劃策。同時,要建立更大范圍的國際協同創新機制,強化與各國高校、研究所、實驗室創新團隊合作交流,探索建立應對重大公共安全風險的全球治理機制。

(《解放日報》2020.4.5 汪懌/文)