內源融資、一股獨大與中小創新型民營企業價值

李新 賀星源 沈忱

(1.首都經濟貿易大學金融學院,北京 100071;2.中國鐵道科學研究院,北京 100089)

一、引言

科技創新對于國家發展至關重要,是一國經濟增長的長久動力來源,在國際競爭中起關鍵作用,而科技創新離不開中小創新型民營企業。近年來,全球在信息通訊、生物醫藥、現代物流等高科技領域的競爭愈發激烈,各國在科技創新領域加大投入,中小創新型民營企業在其中扮演重要角色。中小創新型民營企業具有創新性強、成長空間大的特點,不少獨角獸企業就是它們由小做大。隨著社會主義市場經濟改革的不斷深入,我國中小企業呈現爆發式增長。截至2016年末,全國工商注冊登記的中小企業占全國企業總數的99%,中小企業就業人數占比超過75%,創造的GDP已占國內生產總值的60%,納稅約占國家稅收總額的50%,我國65%以上發明專利、75%以上新產品開發來自中小企業。中小企業已是“大眾創業、萬眾創新”的重要基礎和力量,在產業鏈中的作用日益凸顯。2019年科創板推出以來,它與新三板創新層實際上構成了多層次的支持科技企業發展的資本市場體系。與科創板不同,新三板創新層篩選了一些已穩健經營多年的中小創新型民營企業,具有一定代表性,這為我們的研究提供了合適樣本。

當前,我國企業整體杠桿率居高不下,而中小企業杠桿率卻處于低位,表明中小創新型民營企業的發展主要依靠內源融資,對社會金融資源依賴程度較低。此次新冠肺炎疫情造成大范圍停工停產,勢必會消耗企業儲蓄,并加重社會整體融資約束。因此,出于自身發展或是抵御外部風險沖擊的需要,中小創新型民營企業發展內源融資是必要的,內源融資與中小創新型民營企業價值密切相關。區別于普通企業,中小創新型民營企業具有一股獨大的股權治理結構,且多為創始人持股。這是因為這類企業經營風險較高,外部股權資本不愿意介入,企業管理層看重企業經營穩定性和長遠發展,在企業經營中既是管理者又是股東,偏好持有較高比例的股權。因此,進一步考察中小創新型民營企業一股獨大對企業價值的影響也是十分必要的。

內源融資、一股獨大與中小創新型民營企業價值具有內在邏輯關系,具體如下:

首先,內源融資水平會影響中小創新型民營企業的價值。一方面,內源融資具有易獲得、融資成本低的優點,且不會稀釋股東股權(Chen et al., 2012)[1];另一方面,過高的內源融資將造成苛刻的成本費用控制,這可能不利于企業經營。中國中小企業融資約束問題長期存在,研究內源融資具有必要性。本文采用累計折舊、未分配利潤和盈余公積三者總和與企業總資產之比作為內源融資率的計算方式。

其次,一股獨大會影響中小創新型民營企業的價值。一方面,中小創新型民營企業創始人既是股東又是管理者,具有一股獨大的股權結構偏好,這可能不利于企業的股權融資,影響企業的發展;另一方面,一股獨大的股權結構有益于企業經營策略的穩定,而經營策略穩定對中小創新型民營企業具有重要意義。這是因為中小創新型民營企業的研究開發活動需要連續性,穩定的經營策略有助于企業研發活動的持續進行,一股獨大的特點對于中小創新型民營企業具有特殊意義(楊海余和王耀中,2004)[34]。

再次,一股獨大的股權結構會對中小創新型民營企業的內源融資率產生影響。一方面,一股獨大會影響企業的融資約束程度進而影響企業的內源融資率。一股獨大的股權結構下,企業持有者不愿意稀釋股份,這會加重企業融資約束程度,企業轉而擴大盈余積累,尋求內源融資。另一方面,一股獨大會影響企業治理進而影響企業的內源融資率。一股獨大的股權結構下,股東與企業更容易形成利益一致效應,股東與經理間的委托代理問題得以緩解;股東出于自身利益考慮,經營中會減少不必要的成本費用,提高內源融資率。但一股獨大也可能侵害中小股東利益,形成壕溝防守效應,大股東侵吞企業資產,不合理分配盈余,從而降低內源融資率。

綜上,適當的內源融資率及一股獨大程度可以提升中小創新型民營企業的價值,內源融資率、一股獨大程度和企業價值具有密切關系。本文選取新三板創新層企業的面板數據,重點研究了以下四個問題并得出相應結論:(1)研究了內源融資對中小創新型民營企業價值的影響,發現內源融資率與中小創新型民營企業價值存在“倒U型”非線性關系。(2)針對內源融資與企業價值間可能存在的內生性問題,分別選用了同一省份、行業、工業園區企業的個數與企業各自的綜合所得稅率作為內源融資的工具變量,得到了相同結論。(3)分別從行業、債務水平、績效水平角度進行異質性分析,發現科技含量相對較高的信息技術企業的內源融資率拐點更高;相對較高的債務水平下,內源融資的影響更大;效益越好的企業,最優內源融資率拐點越高。(4)進一步分析了中小創新型民營企業一股獨大的股權偏好的影響,發現一股獨大程度較高的企業,內源融資對企業價值的影響更大;一股獨大程度與中小創新型民營企業內源融資率及企業價值均存在“倒U型”非線性關系,這說明在一股獨大程度對中小創新型民營企業價值的影響中,內源融資是中介變量。

二、文獻綜述及研究假設

目前我國規模以上企業主要依靠包括直接融資和間接融資在內的外源融資方式(李義超,2003)[23],但中小創新型民營企業的特殊性導致了其獲取外源融資的能力較弱,內源融資成為重要融資手段。已有研究發現,內源融資具有易獲取、成本低的特征(李斌和孫月靜,2013)[25],善用內部留存資金的公司有更好的成長性(Sufi, 2009)[13],這與傳統的優序融資理論觀點一致。融資理論認為,管理者與投資人之間的信息不對稱導致企業在融資時遵循內源融資、債務融資、股權融資的順序(Myers, 1984)[8]。Myers and Shyam-Sunder(1999)[11]和Fama and French (2002)[3]等學者通過實證研究證實了上述優序融資理論。

但Frank and Goyal(2004)[4]等學者對優序融資理論持反對意見,不認同內源融資優先的觀點,原因有以下兩點:一是過高的內源融資率對企業的成本費用控制更為嚴格,這將導致企業背離經營規律,不利于企業價值的提升;二是過高的內源融資率將減少外部人監督,降低企業經營效率。目前針對內源融資的實證研究較少,但上述理論研究表明,內源融資率對企業價值的影響很可能并不是單一方向的線性關系,因此本文提出假設1:

H1:內源融資率與中小創新型民營企業的價值呈現“倒U型”非線性關系。

一股獨大的股權結構可能在企業治理中發揮重要作用。中小創新型民營企業的控股股東同時充當管理者角色,這有助于股權激勵與降低委托代理問題(Shleifer and Vishny,1986)[12]。此外,較高的股權集中度有助于保障企業經營策略的穩定。Reyna et al.(2012)[10]選取墨西哥的上市公司作為研究樣本,發現股權集中度與企業價值存在顯著正相關關系,并認為企業中存在大型控股股東更有利于企業管理和長遠發展。來自我國滬深A股上市非金融公司的證據也證明了這一點(陳小悅和徐曉東,2011)[16]。雖說中小創新型民營企業一股獨大的股權偏好具有現實的客觀原因,但過高的股權集中度將帶來“一言堂”風險,大股東控制力越強,企業越容易爆發“灰犀牛”式的風險事件,屆時企業將遭受嚴重損失(Hu et al., 2010)[5]。此外,一股獨大還阻礙了外部先進管理者及戰略投資者的進入,使企業失去進步機會(譚興民,2010)[30]。

以上研究表明中小創新型民營企業采取一股獨大的股權結構有其合理性,但一股獨大程度似乎并不是越高越好。由此本文認為,一股獨大程度與績效水平之間可能存在區間效應,合理調整一股獨大程度可以使中小創新型民營企業的價值最大化。針對其他類型企業的股權集中度的研究曾得出類似結論(陳德萍和陳永勝,2011)[15],但本文認為相比一般的股權集中度指標,一股獨大程度更能反映中小創新型民營企業股權融資約束與股東控制權之間的矛盾。由此,本文提出假設2:

H2:一股獨大程度與中小創新型民營企業的價值呈現“倒U型”非線性關系。

控股股東持股比例增加有助于提升企業經營戰略的穩健性,加強決策執行力度(鄧超等,2019)[17]。相比以獲取買賣價差為主要目的的機構投資者和中小投資者,中小創新型民營企業控股股東多為創始人,他們有較強的持股意愿,更注重公司長遠發展,其利益與公司利益更趨于一致,更有可能產生利益一致效應(La Porta et al., 1998)[7],因此提高一股獨大程度有助于形成對經理人的監督效應(高燕等,2016)[20],減輕企業委托代理問題,同時增強大股東盈余支配權力,通過減少股利分紅,將更多盈余投入再生產中,進而增加了企業內源融資率。

另一方面,大股東存在濫用控制權、損害小股東利益、掏空公司的動機。一股獨大的股權結構使股東間缺少制衡,這將增加發生關聯交易的可能性,并造成交易價格不公允,交易方式不公平,侵害企業利益(陳曉和王琨,2005)[14],間接損害了企業內源融資資金的使用效率。由于內源融資資金限制相對較小,因此大股東濫用控制權還可能將內源融資資金投向高風險項目,造成虧損(耿志民,2007)[19]。另外,一股獨大還會擠出機構投資者,而富有經驗的機構投資者具有提高企業治理效率的作用,這種擠出行為也可能降低內源融資效率(李漢軍和劉小元,2015)[24]。因此,中小創新型民營企業過低和過高的一股獨大程度都將不利于企業的發展。由此本文提出假設3a,并結合假設2,提出假設3b:

H3a:一股獨大程度與中小創新型民營企業內源融資率存在“倒U型”非線性關系。

H3b:內源融資是一股獨大程度影響企業價值的中介變量。

本文樣本企業來自新三板創新層。新三板市場豐富了中小企業融資渠道,是我國多層次資本市場的重要組成本部分;2019年科創板推出后,新三板與科創板一起組成我國多層次創新企業資本市場。新三板掛牌和定增的門檻相對較低,中小企業能夠利用新三板掛牌推動企業管理進步,在一定時期,企業在新三板掛牌的確起到促進融資的作用。但新三板自創立以來,在發揮融資作用的同時也存在一定缺陷。學者研究發現,由于新三板存在轉板制度不完善、流動性不足等問題,新三板掛牌對中小企業價值的提升效果有限,造成外部投資人普遍認為新三板企業價值并不會隨著企業掛牌而升高,這限制了新三板企業的股權融資。方先明和吳越洋(2015)[18]考察了企業掛牌前后的表現,以47家新三板企業為樣本,通過DEA數據包絡模型對企業的融資效率進行實證分析,結果表明企業的技術效率和規模效率在掛牌前后都沒有明顯變化。

三、研究設計與數據來源

(一)樣本選擇與數據來源

考慮到基礎層企業的科技含量比創新層企業低,且財務信息質量較差,本文樣本來自新三板創新層。目前創新層共有664家中小創新型企業,其中95%為民營企業,入選創新層的企業是動態調整的,信息披露不滿足要求的企業將被剔除出創新層,因此樣本質量較高,具有代表性。本文根據以下四個條件篩選并整理后得到212家企業2014~2017年四年數據,構造平衡面板進行研究:(1)剔除金融類企業,金融類企業的資產負債結構與一般企業存在較大差異;(2)剔除2014~2017年間數據缺失的企業;(3)按照公司金融研究慣例,剔除退市及轉板企業;(4)剔除樣本中少量的國有企業。主要數據來源為國泰安數據庫,部分數據補充自Wind、銳思數據庫與全國中小企業股份轉讓系統。本文的主要解釋變量內源融資率和一股獨大指標依靠手工整理,來自各企業的財務報表,并根據表1列示的方法計算。

(二)模型構建

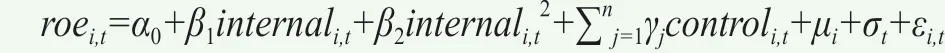

本文從已有理論和實證研究(吳淑琨,2002;凌江懷等,2012)[32][27]出發,結合上文對中小創新型民營企業內源融資和企業價值的理論分析,整理樣本企業2014~2017年的面板數據,建立如下非線性回歸模型,考察內源融資率與中小創新型民營企業價值的關系:

其中,roei,t為被解釋變量凈資產收益率,internali,t為解釋變量內源融資率,internali,t2為解釋變量的平方項,controli,t為控制變量。i代表樣本中的中小創新型民營企業,t代表年份,α0為模型的常數項,βj、γj分別為模型的回歸系數,μi控制了模型的個體固定效應,σt控制了模型的時間固定效應,εi,t為模型的誤差項。為避免加入平方項后帶來嚴重的多重共線性問題,本文對模型變量進行標準化處理后再進行回歸。

(三)變量定義與說明

1.被解釋變量

模型的被解釋變量為企業價值。企業價值的衡量通常有兩種標準:一是以市場價格為基礎的股權交易價格,二是以企業經營狀況為基礎的盈利能力。由于樣本所處新三板市場流動性較差,很多企業掛牌后并沒有進行股權交易,也就不存在市場價格,因此本文選用盈利能力作為衡量企業價值的標準。已有研究常選用總資產收益率(roa)和凈資產收益率(roe)作為企業價值的代理變量。相比總資產收益率(roa),凈資產收益率更能反映企業所有者的收益狀況,更滿足企業創立的初衷,因此本文選取凈資產收益率(roe)作為被解釋變量,總資產收益率(roa)則作為roe的替代變量進行穩健性檢驗。

2.解釋變量

內源融資是經營產生的歷史積累資金和融通資金,來源主要為留存收益與折舊,運用內源融資的過程就是將企業的儲蓄轉化為再生產的過程。內源融資相比外源融資具有成本低、易獲取和限制少的特點,對于外部融資約束較強的中小創新型民營企業,保持一定水平的內源融資具有重要意義。本文參考相關研究(Mohammad,2011;凌江懷等,2012)[9][27],以內源融資率(internal)作為內源融資指標,數值上等于累計折舊、未分配利潤和盈余公積三者之和與企業總資產之比,通過手工整理212家企業的財務報告,收集相關數據并計算得出各企業的內源融資率。

3.控制變量

參考國內外學者(Mohammad,2011;胡奕明等,2006)[9][21]的做法,本文選取以下控制變量:企業規模(size)、營業收入增長率(growth)、企業年齡(age)、經營現金流增長率(cfo)、資產負債率(debt)。此外,模型還控制了企業的資產特征,包括固定資產比率(fix)和流動資產比率(current),同時還控制了一些企業特質,包括企業法人與總經理是否二人合一(dual)、企業是否屬于東部地區(east)、企業是否位于工業園區(inpark),最后加入宏觀控制變量GDP增長率(gdp)和貨幣供應量增長率(m2)。

本文的變量及定義具體見表1。

表1 變量及定義

表2 變量的描述性統計

(四)描述性統計

表2是描述性統計結果。212家中小創新型民營企業中,制造業103家,信息傳輸、軟件和信息技術服務業(以下簡稱信息技術業)61家,兩行業占比超70%,因此本文進一步加入對這兩個行業主要變量的描述性統計(見表2主要變量分組樣本)。分行業來看,制造業平均凈資產收益率低于總體水平,而信息技術業平均凈資產收益率高于平均水平。信息技術業收益率指標(roa和roe)標準差更大,表明信息技術業雖然平均盈利能力較強,但企業間收益差距也較大。主要解釋變量中,內源融資率全樣本均值為23.96%,整體低于主板上市公司水平,這表明中小創新型民營企業內源融資還有一定提升空間;第一大股東持股比例作為一股獨大程度(larown)的代理變量,全樣本均值為42.37%,整體高于主板上市公司水平,這初步印證了中小創新型民營企業具有一股獨大的股權結構;資產負債率全樣本均值為34.51%,低于主板上市公司水平,初步說明存在債務融資約束。

四、實證結果與分析

(一)基本回歸結果

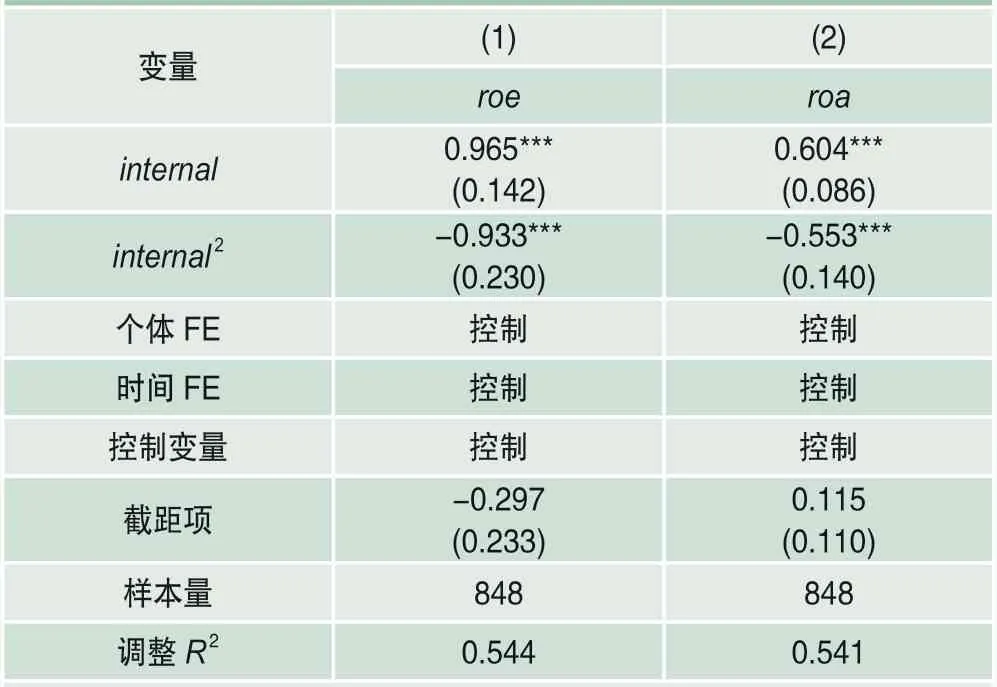

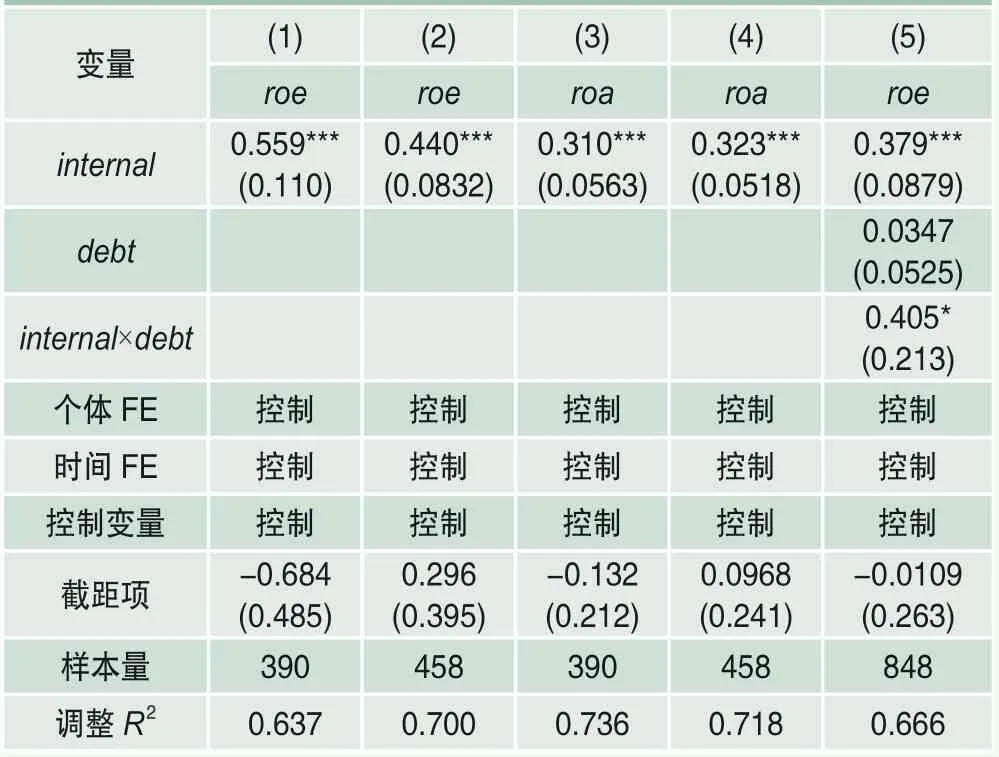

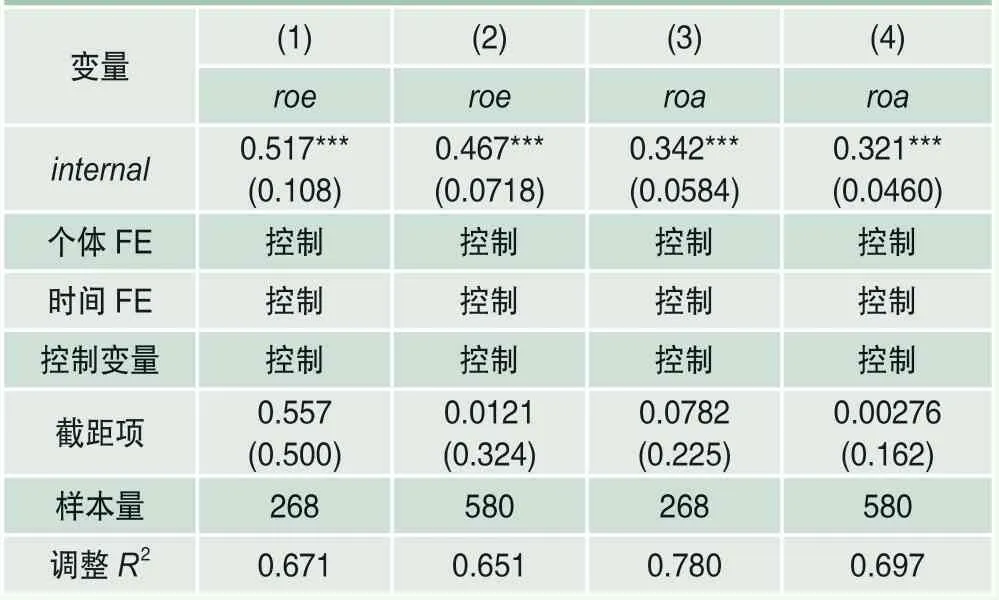

中小創新型民營企業內源融資對企業價值影響的具體回歸結果如表3所示。根據回歸結果(1),內源融資率系數在1%水平下顯著為正,內源融資率平方項系數在1%水平下顯著為負,表明內源融資率與凈資產收益率存在“倒U型”的非線性關系;并且,在“倒U型”曲線拐點處,內源融資對中小創新型民營企業價值的提升作用最大。內源融資率在低于拐點水平時,提高內源融資率可以對企業價值產生促進效果;高于拐點水平時,內源融資將會抑制企業價值。這可能是由于在內源融資率過高時,企業內部資金充足,管理者放松風險控制,并采取低負債政策,這將導致企業缺少外部債權人的監督,進而影響企業的經營和績效水平。此外內源融資率過高時,企業成本費用相對較低,過低的成本費用可能影響企業產品質量。

表3 中小創新型民營企業內源融資率對企業價值的影響

回歸結果(2)為穩健性檢驗,用總資產收益率(roa)替換被解釋變量凈資產收益率(roe),結果顯示內源融資率平方項系數顯著為負,與總資產收益率同樣呈“倒U型”非線性關系,各變量整體顯著性及符號未發生改變,結果穩健。

(二)關于內生性的討論

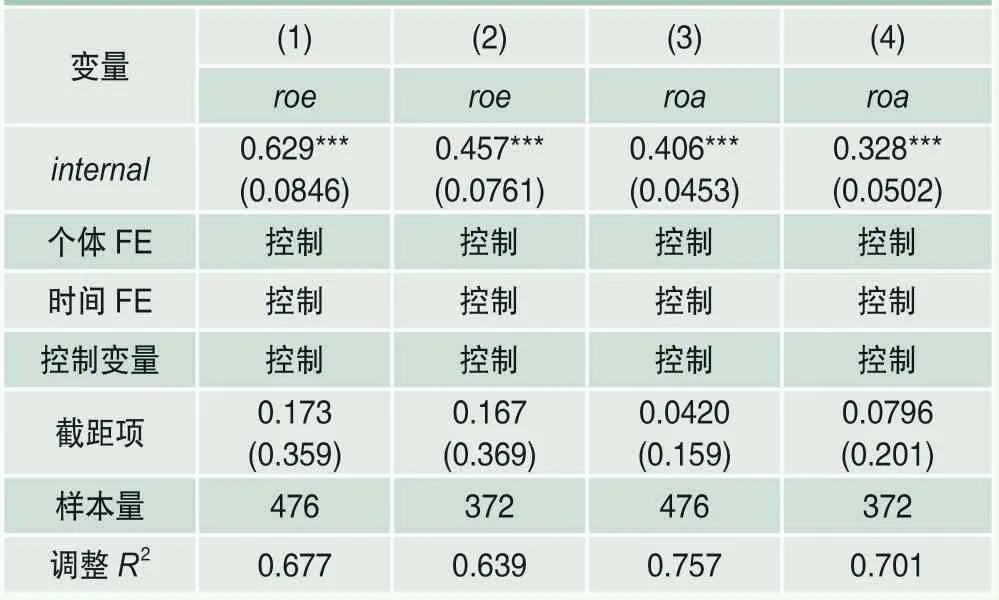

首先,為避免遺漏變量造成的內生性問題,本文采用個體、時間雙向固定效應,并控制了企業規模、營業收入增長率、企業年齡等企業特征,控制條件較為嚴格。其次,造成內生性的另一重要原因是變量間的反向因果關系,常用的解決方法是尋找工具變量,進行工具變量回歸。內源融資率與凈資產收益率存在較為明顯的反向因果關系,凈資產收益率高的企業,未分配利潤和盈余公積也可能更高,因此本文尋找工具變量,將內源融資率指標及其平方項設置為內生變量,并考慮存在的異方差問題,進行GMM回歸(結果見表4)。基于產業的集聚效應,同一區域內同行業企業個數越多,對應的上下游廠商及配套服務越完善,單個企業成本費用可能越低,內源融資越充足,因此本文采用位于同一省份、行業及工業園區企業的個數作為不隨時變的工具變量,為滿足面板數據要求,同時乘對應年份數構造時變工具變量(路曉蒙等,2019)[22],并在模型中控制時間效應,結果見表4(1)。另外,本文選擇企業綜合所得稅率作為內源融資率的另一工具變量進行輔助研究,企業所得稅由稅務機關制定,滿足外生性條件,同時所得稅的高低直接決定企業費用的多少,這與內源融資率具有較強相關性,結果見表4(2)。兩種工具變量的回歸結果均通過過度識別檢驗和弱工具變量檢驗,說明工具變量選取合理。回歸結果(3)和(4)分別為(1)和(2)的替換被解釋變量的穩健性檢驗,結果顯示變量的顯著性及系數符號未發生改變,表明工具變量回歸的結果是穩健的。

表4 針對內源融資的工具變量回歸

五、異質性分析

(一)基于行業異質性的實證分析

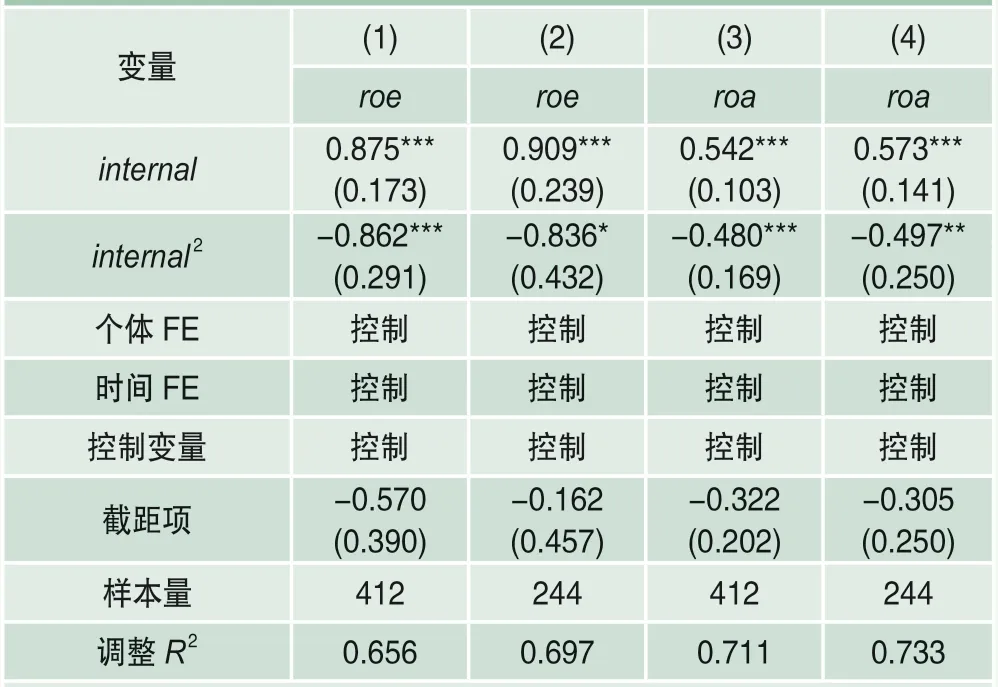

制造業和信息技術業占新三板創新層企業數量的70%以上,其中信息技術業屬于世界經濟合作與發展組織(OECD)劃分的高新技術行業,兩行業在工業產業中具有代表性,因此本節分別對這兩個行業進行分樣本回歸分析,結果如表5所示。其中結果(1)是制造業回歸結果,結果(2)是信息技術業回歸結果。分行業樣本回歸結果同整體回歸結果總體相同,進一步證明表3基本回歸結果的穩健。對比(1)與(2)發現,信息技術業的內源融資率拐點更高,表明信息技術業企業可能更適合較高的內源融資率。內源融資易獲取、限制少的特點有利于企業研發和創新活動,這也解釋了為什么信息技術業內源融資率拐點更高。模型(3)、(4)為替換被解釋變量的穩健性檢驗,各變量的顯著性與系數相對大小關系未發生明顯變化,根據系數計算的拐點相對大小不變,表明本節結論穩健。

表5 分行業樣本回歸結果

(二)基于債務水平異質性的實證分析

企業債務水平綜合反映企業資本結構,相比全社會其他類型企業,中小創新型民營企業杠桿水平整體處于低位。本節利用資產負債率指標進行分組,研究財務杠桿異質性下的內源融資對企業價值的影響。其中,大于樣本平均數企業劃分為高杠桿企業,小于樣本平均數的企業劃分為低杠桿企業。為直觀反映財務杠桿的異質性,本節回歸去掉原模型中解釋變量(roe)的平方項,回歸結果分別為表6的(1)和(2)。比較發現,兩者內源融資率均在1%水平下顯著為正,且高杠桿水平分組的內源融資率系數更大,表明高杠桿企業內源融資對企業價值的促進作用更大。進一步,引入內源融資率與資產負債率的交乘項進行實證檢驗,結果(見表6(5))顯示交乘項系數在10%水平下顯著為正,表明隨著資產負債率的提高,內源融資對企業價值的影響變大,這也證明了本節結論穩健。

本文認為,以上結果是因為中小創新型民營企業具有較強的債權人監督效應,從而降低了企業整體經營風險(Diamond, 1984)[2]。債權人出于債權安全性的考慮,天然具有監督企業經營的動機(Brealey et al., 1977)[6],而中小創新型民營企業缺少信用背書的狀況進一步提升了監督效應;監督效應下,企業及時披露相關信息,審慎利用自身資金,這增加了研發活動的公開透明,減少了盲目投資的比例(唐雪松等,2007)[29]。結果(3)、(4)為替換被解釋變量的穩健性檢驗,變量系數顯著性未發生改變,異質性分組系數的相對大小不變,進一步證明結論的穩健性。

表6 基于財務杠桿異質性的實證分析

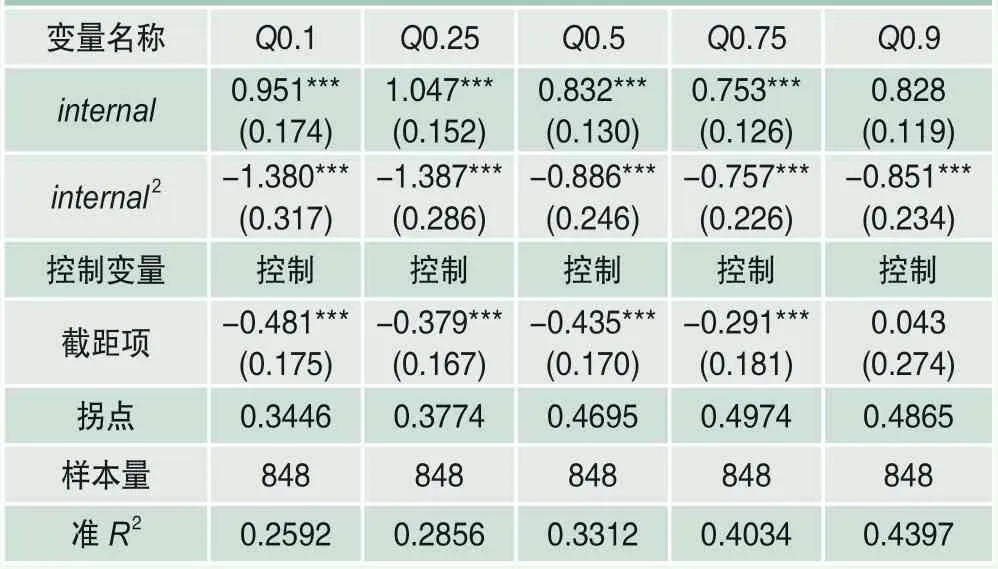

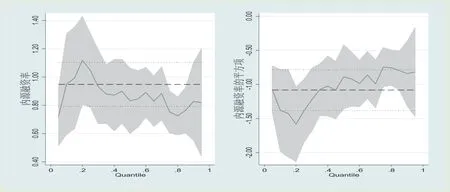

(三)基于分位數回歸的實證分析

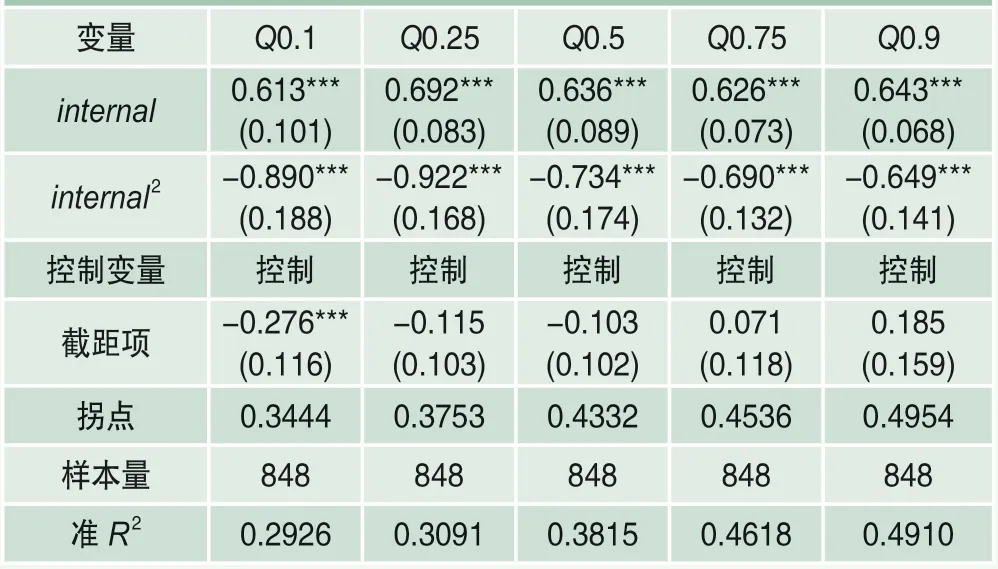

本節進一步討論不同凈資產收益率水平下內源融資率的影響(賴曉東,2019)[28]。回歸結果如表7所示,其中Q0.1、Q0.25、Q0.5、Q0.75、Q0.9分別為被解釋變量凈資產收益率(roe)的第10%、25%、50%、75%、90%分位點的條件分位數。為更加精確描繪系數估計值的變化,本節選取了更多分位點進行回歸,并將各分位點的系數估計值制成圖1,以展示內源融資率及其平方項的分位數回歸參數估計及95%置信區間。根據回歸結果可以發現,不同凈資產收益率水平下的企業,其內源融資率的拐點不同,并且凈資產收益率水平越高的企業,內源融資率拐點越高。這說明效益越好的企業,其對應的最優內源融資率越高。本節采用了總資產收益率(roa)替換凈資產收益率(roe)進行穩健性檢驗,各變量顯著性沒有明顯變化,拐點變化趨勢不變(見表8)。

表7 分位數回歸結果

圖1 解釋變量的分位數回歸參數估計及95%置信區間

表8 替換被解釋變量的分位數回歸的穩健性檢驗

六、進一步分析

(一)從一股獨大角度分析內源融資對中小創新型民營企業價值的影響

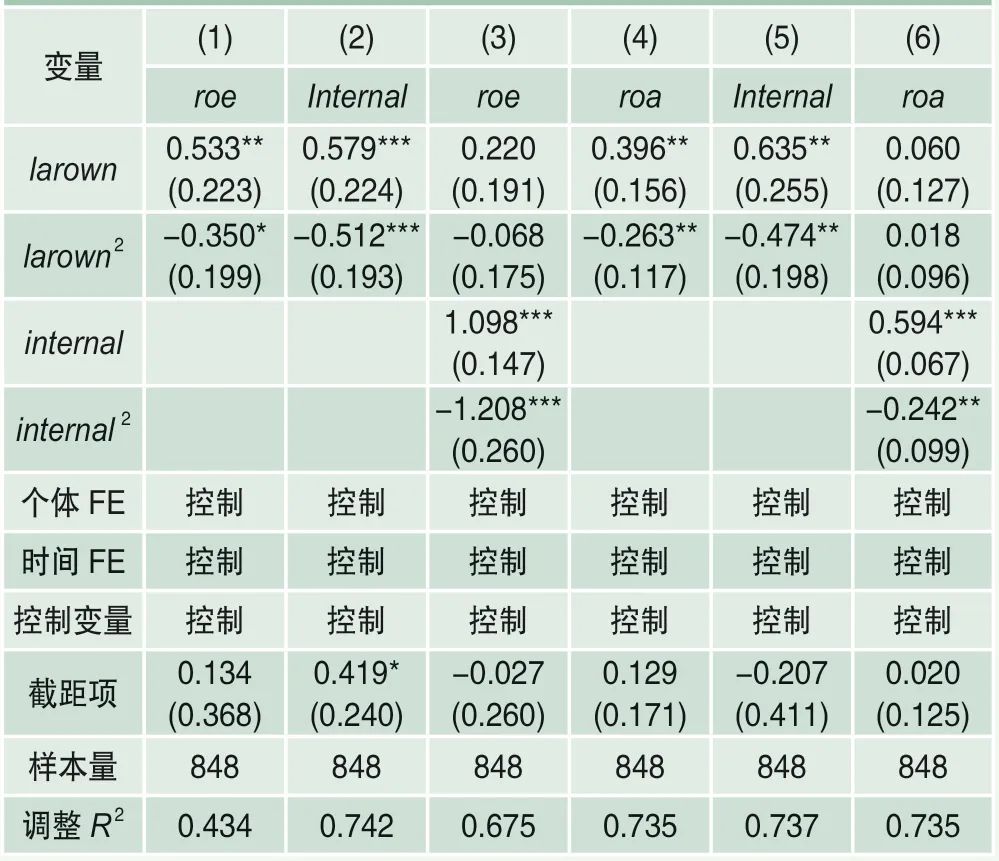

一股獨大對中小創新型民營企業具有特殊意義。一股獨大有助于保障企業經營策略的連續性,為研發活動提供穩定的內部環境,因此,本節以企業是否具備一股獨大特征進行分組,討論在不同股權特征下中小創新型民營企業內源融資對企業價值的影響。將樣本分為一股獨大企業和非一股獨大企業,若第一大股東持股比例大于50%,則該企業劃分為一股獨大企業;若第一大股東持股比例小于等于50%,則該企業劃分為非一股獨大企業,實證結果分別為表9中(1)和(2)。對比發現,具備一股獨大特征的企業的內源融資率回歸系數更大,這表明一股獨大下,內源融資對企業價值提升效果更明顯。表9中(3)和(4)分別為(1)和(2)替換變量的穩健性檢驗,變量顯著性水平及相對大小不變。

表9 股權結構異質性分析——絕對控股

表10 股權結構異質性分析——相對控股

此外,市場中同樣廣泛存在大股東持股比例不足50%卻依然實際控股的情況。因此,本節繼續以第一大股東持股比例為37%的標準劃分樣本:若企業第一大股東持股比例大于37%,則劃分為具備一股獨大特征的企業,這些企業的第一大股東具備相對控股能力,即使無法實際控制公司,也擁有重大事項一票否決的權利;若企業第一大持股比例小于37%,則劃分為不具備一股獨大特征的企業。表10為以37%為劃分標準的異質性分析,(1)是第一大股東相對控股樣本(具備一股獨大特征的樣本)的回歸結果,(2)是第一大股東非相對控股樣本(不具備一股獨大特征的樣本)的回歸結果。對比(1)和(2)可知,第一大股東相對控股企業的內源融資率的回歸系數更高,這說明在變化一股獨大評價標準后,表9中的結論依然成立。(3)與(4)同樣為替換被解釋變量的穩健性檢驗,各變量系數相對大小及顯著性不變,同樣證明以上結論的穩健性。

總之,本節證明第一大股東持股比例較高的企業的內源融資對企業價值的正向影響更大。第一大股東持股比例高時,委托代理問題較弱,大股東更有機會同時兼具企業管理者角色,大股東與企業形成利益一致效應,此時,大股東會設法提高內源融資的利用效率,即“把錢花在刀刃上”。

(二)中小創新型民營企業內源融資的中介作用

一股獨大在中小創新型民營企業中普遍存在,樣本企業第一大股東持股比例平均為42.37%。之所以產生這樣的股權結構,從微觀來看,是由中小創新型民營企業性質決定,企業創始人集股東、管理者于一身,與市場投資者的套現動機不同,他們更看重企業的持續成長,因此更愿意保持一股獨大的治理結構;從外部環境來看,我國天使投資和風險投資市場不發達,新三板投資者門檻高,地方股權市場交易不活躍,造成股權融資約束,這也是這些企業一股獨大的原因。一股獨大狀況下,第一大股東幾乎完全控制企業內源融資資金的使用,因此,本文進一步分析企業一股獨大程度是否會通過影響企業內源融資進而影響企業價值。

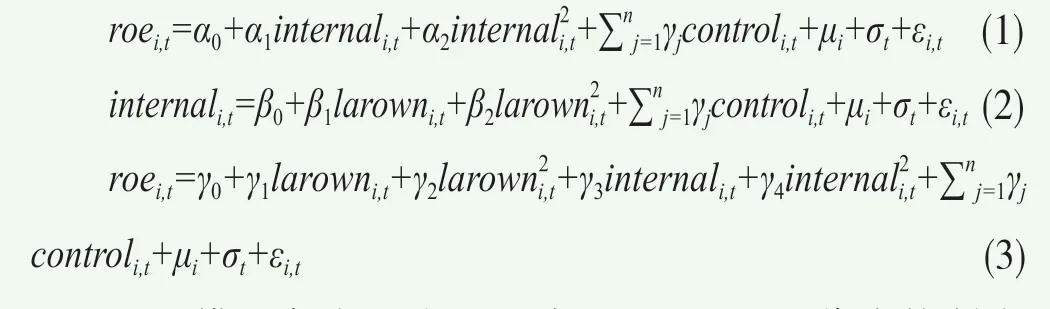

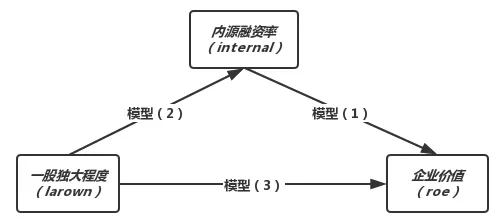

參考其他學者對于中介效應的研究(溫忠麟和葉寶娟,2014;肖崎和廖鴻燕,2020)[31][33],本文設計如下模型:(1)企業價值(roe)與內源融資率(internal)進行回歸;(2)中介變量內源融資率(internal)與一股獨大指標(larown)進行回歸;(3)企業價值(roe)與一股獨大指標(larown)和中介變量(internal)同時回歸。上述三個模型中變量的回歸系數α1、β1、γ3若均顯著,則說明內源融資中介效應存在;同時,當γ1不顯著時,內源融資率發揮完全中介效應;當γ1顯著時,內源融資率發揮部分中介效應。

上述模型各變量含義見表1,controli,t代表控制變量,μi、σt分別表示模型的個體固定效應和時間固定效應,εi,t為模型誤差項。

表11中(1)和(2)分別為中小創新型民營企業凈資產收益率和內源融資率對一股獨大指標的回歸結果。結果(1)中一股獨大指標及一股獨大指標的平方項分別在5%和10%水平下顯著,說明一股獨大程度與企業價值呈現“倒U型”非線性關系,在拐點處的一股獨大的治理結構對企業價值的提升效果最大,這驗證了本文假設H3a。回歸(2)中一股獨大指標及其平方項均在1%水平下顯著,說明一股獨大程度與內源融資呈現倒“U”型非線性關系,在拐點處,一股獨大的治理結構對企業內源融資率的提升效果達到最大。回歸(3)中一股獨大指標及其平方項不顯著,內源融資率及平方項在1%水平下顯著,回歸(1)、(2)、(3)的結果綜合說明內源融資存在中介效用(見圖2),這驗證了假設H3b。

表11 一股獨大對內源融資率、凈資產收益率的影響

圖2 內源融資的中介效應

股權集中度對企業的影響有兩種基本效應,一是利益一致效應,二是壕溝防御效應。隨著一股獨大程度加深,大股東持股比例上升,而大股東作為創始人更看重企業長遠發展,此時利益一致效應發揮主要作用,大股東采取少分紅或不分紅的策略增加內源融資率,用于企業再生產和發展。當一股獨大程度繼續提升,大股東侵占小股東的動機上升,壕溝防御效應占主要作用,中小股東利益受損,大股東侵吞企業資產,采取多分紅的股利政策,中小創新型民營企業內源融資率下降。回歸結果(4)與(6)分別是回歸結果(1)和(3)替換被解釋變量為roa的穩健性檢驗,回歸結果(5)是回歸結果(2)樣本不剔除極值的穩健性檢驗,各穩健性檢驗變量系數的顯著性及相對大小未發生改變,表明實證結論可信。

七、結論與建議

創新是社會經濟發展的長久動力,也是應對國際競爭的有力手段。中小創新型民營企業構成了社會創新的重要力量,近年來貢獻和轉化了越來越多的創新成果。本文基于新三板創新層2014~2017年212家中小創新型民營企業數據,實證研究了中小創新型民營企業的內源融資、一股獨大及企業價值間的關系,主要研究結論如下:(1)中小創新型民營企業內源融資與企業價值呈現“倒U型”非線性關系,內源融資率存在最優值,高于或低于這個值,內源融資均無法發揮最大作用;(2)基于行業、債務水平和績效水平的異質性研究發現,科技含量較高的信息技術業,內源融資拐點水平要高于制造業,債務水平較高的企業,內源融資的影響更大,績效越好的企業,內源融資拐點越高;(3)無論是按照絕對控股(50%)標準還是按照相對控股(37%)標準分類,具備一股獨大特征的企業的內源融資對企業價值的影響更大;(4)中小創新型民營企業一股獨大程度與內源融資、企業價值均呈現“倒U型”非線性關系,表明企業一股獨大程度可以通過影響內源融資率進而影響企業價值,內源融資存在中介效應。

基于研究結論與我國中小創新型民營企業現實,本文提出以下建議:(1)中小創新型民營企業應保持合理的內源融資率,內源融資策略應既要滿足企業再生產所需,也要避免過度壓縮成本以至于影響產品質量;(2)發揮內源融資限制小的優勢,增加企業科技創新中的內源融資利用力度,例如在初創期可以采取不分紅或者少分紅的股利政策;(3)中小創新型民營企業在保障安全性的前提下適度增加債務融資,以新三板市場為例,可以尋求雙創債、可轉債等債務融資渠道,針對中小創新型民營企業資產特征,完善產權保護制度,完善知識產權抵押貸款的法律制度;(4)充分尊重與理解中小創新型民營企業一股獨大的股權治理結構,發揮一股獨大的利益協同效應,建議企業引入“雙層股權結構”,緩解由一股獨大造成的股權融資難問題,同時強化監事職責,保障中小股東權益,監督大股東侵占行為,避免壕溝防御效應;(5)市場和宏觀政策方面,降低新三板投資者準入門檻,加大對中小創新型民營企業的扶持力度,通過專項清欠企業款項行動,加速中小創新型民營企業資金回籠,大力推行精準降稅政策,進一步擴大中小創新型民營企業研發費用加計扣除范圍,提升內源融資率。

[基金項目:北京市社會科學基金研究基地項目“京津冀CBD金融資源優化模式研究”(項目編號:17JDYJB003)]