遼東含硼巖系高鎂巖石特征

◎何俐

一、超鎂橄欖巖

在以往的研究中把超鎂橄欖巖僅作為一般的區域變質巖研究,而沒有主要到它的意義,因此研究較少。我們這次研究中把超鎂橄欖巖作為重點進行研究,作了各種分析。前寒武紀地殼薄弱,巖漿活動強烈,地幔巖漿噴出地表形成超基性火山巖,即科馬提巖,但是我國地殼構造變形變質強烈,無法辨別原巖面貌。

本次研究中我們注意到下元古界含硼巖系中超鎂橄欖巖分布廣泛,在大石橋后仙峪硼礦區是硼礦的主要含礦巖石,在寬甸地區、鳳城地區含礦白云巖、蛇紋巖中都見到有變余鎂橄欖巖殘留體。因此超鎂橄欖巖成因的研究對于判別鎂硼酸鹽礦床成因及遼東裂谷演化都有重要意義。超鎂橄欖巖的主要礦物成分為鎂橄欖石(Mg2SiO4)與硅鎂石(nMgSiO4·MgF2),蝕變后形成黑綠色蛇紋巖、金云母巖石。

前人研究認為這是一套區域變質作用中由鎂大理巖變質而成,并沒有深入研究,因此一直作為區域變質巖處理。而王秀章(1987)認為橄欖石類礦物為早期鎂矽卡巖產物,極少為區域變質產物。它在整個礦體中都有分布,主要為交代大理巖而生成,較少也交代了區域變質透閃巖。認為被金云母包裹及被硅鎂石類礦物交代的橄欖石是晚鎂矽卡巖階段蝕變的結果,大部橄欖石類礦物在更晚階段蝕變為蛇紋石,但不少情況下橄欖石類礦物還以殘余形式出現。

對照張秋生(1988)總結的綠巖剖面資料,我們重點對超鎂橄欖巖成因進行研究,其產狀特征、巖石學特征及地球化學特征都與典型的科馬提巖類似,因此初步認為這是一套早元古代超基性噴出科馬提巖石。

由于本區超鎂橄欖巖處于早元古代的地層中,經過漫長的地質歷史演化,遭受多次變質變形作用,原巖特征已無法體現,研究本區巖石地球化學,就只能借助變質變形最弱的巖石和蝕變影響最小的元素。分別從主量元素、微量元素、稀土元素等元素方面對本區弱蝕變的超鎂橄欖巖進行分析,得出如下淺顯的認識。

1. 據 SiO2、MgO、TFeO、Na2O+K2O、CaO/Al2O3、TiO2,大致確定本區巖石為富鎂、富鐵的科馬提巖,只是本區MgO 比一般的科馬提巖的MgO 高。由于本區橄欖巖都經強烈的蛇紋石化,Ca 被滲濾出去,雖然CaO/Al2O3比值可以對科馬提巖進行粗略分類,但這些比值不能有把握地用于詳細解釋巖石成因。

2. 經過統計本區的各類微量元素含量,與典型巖石比較,大致確定本區巖石屬超基性巖的范疇;再根據微量元素中Zr、Y、Sc、Ti 這些受科馬提巖蝕變影響最小的元素,利用一些微量元素與這些元素的相關性,統計相對穩定元素的比值,得出大部分比值與科馬提巖相當;再結合Nb*、Sr*,探討了本區巖石的幔源性和巖石的蝕變程度。

3.稀土元素被認為在低溫變質作用到綠片相及角閃巖相級變質作用下不會發生遷移的元素,通常被認為它可以反映新鮮火成巖和蝕變火成巖巖石的成因。本區利用弱蝕變巖石的稀土元素,從總量、分配型式、特征比值幾方面,都得出與科馬提巖相類比的特性;并結合巖石蝕變,提出的負Eu 異常的原因分析。

二、富鎂碳酸鹽巖

在遼吉硼礦床中,碳酸鹽礦物主要為富鎂礦物白云石和菱鎂礦(其次還有少量的方解石)。硼鎂鐵礦型硼礦床的容礦巖石為白云質大理巖;而硼鎂石—遂安石型硼礦床則為菱鎂礦大理巖。白云石和菱鎂礦是非常重要的脈石礦物,它們與硼礦床在空間和時間上關系非常密切,因此對它們的研究顯得尤為重要。以往對它們進行了較為全面的研究,旨在為硼礦床成因探討和找礦勘探提供一些有意義的信息。

一般認為硼酸鹽基質富鎂碳酸巖是地槽型海相沉積成因的碳酸鹽巖,也曾有人認為是超基性巖蝕變而成,或者有火成碳酸巖。

富鎂碳酸鹽巖礦物主要為菱鎂礦和白云巖,其中,菱鎂礦的產狀主要有兩種:①產于大理巖中,構成白云質菱鎂大理巖或菱鎂礦大理巖。這些巖石顯示出明顯的層理。與菱鎂礦共生的礦物是白云石、鎂橄欖石、金云母、硬石膏。②產于礦體中,與菱鎂礦共生的礦物有遂安石、鎂橄欖石、金云母、硬石膏。

菱鎂礦的礦物學特征為:①它是容礦巖石(白云石菱鎂礦大理巖和菱鎂礦大理巖)的主要組成礦物;②它與硬石膏、遂安石等共生;③其化學成分簡單,與理論成分相比,富鎂而貧碳;

白云石的產狀有兩種:①在大理巖中構成白云石大理巖或白云石菱鎂礦大理巖。其中白云石大理巖是硼鎂鐵礦物硼礦床的主要容礦巖石。這些巖石顯示出明顯的層理特征,并與硼鎂鐵構成互層狀。與白云石共生的礦物及組合為白云石+鎂橄欖石+金云母、白云+石硼鎂鐵礦+鎂橄欖石玫白云石+菱鎂礦+鎂橄欖石。②在硼礦體中,礦物的共生組合為白云石+硼鎂鐵礦+鎂橄欖石+金云母+磁鐵礦和白云石+石+富鎂硼鎂鐵礦+鎂橄欖石。前一組合見于硼鎂鐵礦型硼礦床,后一組合見于硼鎂石—遂安石型硼礦床。

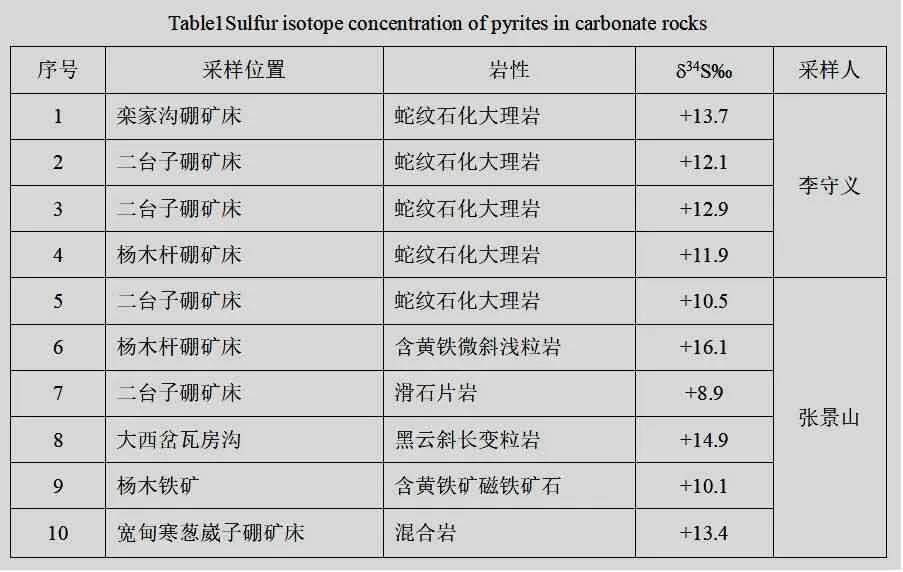

張景山等(1986)分析了富鎂碳酸鹽巖的稀土含量,根據La/Yb—REE 圖解,樣品點均投在碳酸鹽類巖石區,認為原巖是沉積巖。又分析了富鎂碳酸巖和硼礦中的硫化物硫同位素組成(見表1),認為δ34S 值+l0.5~+13.7‰,具有海相硫酸鹽特征。

表1 碳酸鹽巖系中黃鐵礦硫同位素組成

研究區12 個含硼蛇紋石化大理巖樣品的δ13C 值為-4.9‰~3.4‰,δ18O值為+9‰~+23.3‰。根據Keith 和Weber(1964)提出的以δ13C、δ18O 區分海相碳酸鹽的公式[Z=2.048×(δ13C+50)+0.489×(δ18O+50),若Z 大于120,則為海相沉積碳酸鹽于120,則為陸相沉積碳酸鹽巖]衡量,本區12 個含硼蛇紋石化大理巖樣品Z 值范圍為124.88~147.79,平均值為135.53,顯示了海相沉積碳酸鹽巖的特點。