我的數學老師

周亦鳴

最近一次見到RJ是2018年暑假,我上午去報社,到門口撞見熟悉的身影,“老師!”我的語氣是不無激動的,臉上則笑開了,原來老師來帶輔導班,那個瞬間過去,我很詫異,我的反應完全在意識察覺到之前,十多年前積累的正面情緒能量竟然隨時可以被激活,把我帶回當年那番愉悅的感覺。

RJ教我們高二數學,此前的暑假,年輕的高一數學老師因疲勞駕駛而車禍去世,他來到我們班的時候,教室里多少有一點悲戚和懷疑的情緒。然而,上完一節課,我的同學就跑來跟我說:“我都快忘記某某某了,這個老師上得很好的。”說來殘酷,卻也說明了老師的魅力。

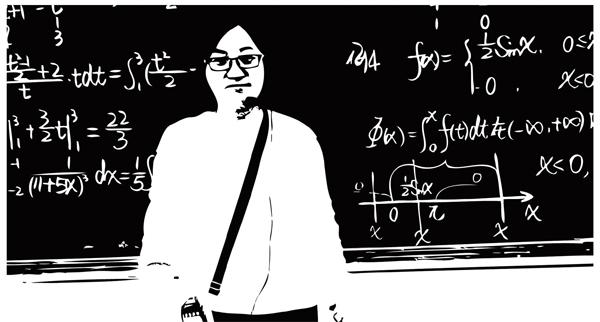

初來乍到,他在黑板上寫下自己姓阮,名字后面的括號里寫著三個同音字加上省略號,表明對名字被寫錯不以為意的態度。他的禿頂和濃郁的馬鞍山口音帶來的詼諧效果,說到興頭上,招牌式地瞇起眼睛笑嘻嘻,靦腆地用書本遮住下半張臉,脖子稍微扭一點。他用雙手比劃幾何平面的形狀,“像蝴蝶,疙瘩(方言,意為對不對)?”而在教學設計上,他循序漸進,激發思維的樂趣,又在細節上交代得周到,滿是經驗之談……

反正,很快,RJ的一舉一動、只言片語都會在同學間引起劇烈反響。比如,他下課時候跟同學說:“鞋帶散了,上(第三聲)當了~”;我在車庫推車準備出去,他從我身后握著我的車座往上一提,不及我回頭就笑哈哈走過去;同學說:“學數學的老得快。”“但他死得慢。”他很快應答道;有一次測驗之后,他穿著棗紅色的燈芯絨西裝走進來,默不作聲寫了一行字:“阮叔很生氣,后果很嚴重”;我們的本子上時常會有他的評語,“很棒”、“弄清楚”,留下遒勁而不乏個性的字體……不夸張地說,這些狡黠的可愛小事,每每都會引發嫉妒、興奮乃至于甜蜜的感覺,這就是一個人人格的力量。

我們和老師之間的心理距離就是因為許多不經意的點滴而貼近,達到空前的相互信任。于是他在教學中經常“岔出去”。他教我們如何玩計算器的隱形功能,教導我們應當超越書本,主動學習思考,還告訴我們復習各個學科的竅門……那段時間,我每天帶MP3上學,把老師說的話錄下來。他讓我們這些虛弱而自私的高中生愿意付出一點真誠的愛心,即便他教的數學難到許多人跟不上。選舉“心目中的好老師”,所有同學舉起了手,RJ卻滿不在乎地說,他每年都是。

有一節課,老師又“岔開去”,從數學談到了哲學。幾年后,我學了一點哲學,關注到智識與道德之間的聯系,理性與感性的平衡對應著道德上的高尚和圓滿,一個人就是一個完整的小宇宙,老師是不是也是這樣的人?他的名字和為人都有點像竹林七賢,但他在充滿了束縛的應試教育體系與師生權力關系中獲得了自由。當時,老師可能就代表了我心目中理想的存在方式的人格載體,他溫厚親切,又高高在上,我卻從未真正理解他。

高二分班前的最后一課是讓人難忘的幾十分鐘。他提醒我們如何去面對高三,鼓勵說努力永遠不遲,要珍惜父母的愛。他也輸出自己的價值觀,說這是個“謊言是盛行的,欺騙在蔓延”的社會,有些人是“愚蠢的可憐,可憐的愚蠢”,希望我們永遠保持純真和內心的信仰。“你們長大了要有志改變一點什么,要我說,能入黨,當然入黨,你們現在才多點大,以后你們要長這么大。”兩條手臂大大張開比劃著,黑板上留下關鍵詞的粉筆字。

事到如今,想到那些話語的感染,我感到有點惶惑,那并不是什么了不起的大道理。尤其大學以后,名師的課堂不乏雄辯滔滔,文采章華,而RJ悠悠傾吐的那些音節,并不那么強勢的抑揚頓挫,卻仍然樸素而富有力量,擊打在心上。

上大學以后,我也見過他幾次。看到他關心學生學習習慣,讓她感動到流淚;聽他說某個學生長得像我們的同學,之后又因為怕讓她難為情,死活都沒有說出是誰。有一回,他跟我說,你們班級有一些人可以改變世界,但是他們缺乏理想主義教育。

回國后進報社工作,我因為想采訪他,前去拜訪了兩回。他已轉去同區另一所重點高中教書,看著他身穿印花襯衫和西裝走下樓梯,頭發更少了些,我恍惚感覺他走下了昔日被我們親手捧起的神壇。

他領我去一間休息室,說了不少話。我們似乎開始親歷這個他曾經聲稱需要改變的社會,他卻早已不提所謂理想,而表現得更像是一位長輩。說起自己女兒的工作,期望我們都有個穩妥的飯碗,“國家永遠不會倒閉”。說到現在的學生,他說九五后、零零后不如我們那樣在乎老師,他再也不會在作業上留下評語,也不會說那些可能掏心窩子的話,“會提醒,但不會逼”。他倒也淡然處之,認為時代風氣如何是各有利弊的。

我找他采訪的主題是“外地人來上海打拼融入”,在飯桌上,他斷斷續續回憶了一些。在故鄉馬鞍山時,他曾在任教班級里推行教學實驗,每天不布置作業,通過大密度測試來考察教學效果,他和那時的學生也打成一片。后來,他和妻子趁休息背著包來上海試講,耐心和原學校周旋,等待調出檔案,慢慢讓全家安頓下來,夫妻雙雙成為在上海灘響當當的名師。我本預設這是一個歷經坎坷、奮斗成功的故事,聽下來卻淡然而平常。最終因為他不想露臉,這個稿件沒有做成。

我猶記得,高二分班拍集體合影, RJ沒有出現,大家大聲呼喊著他的名字,代替了“茄子”,那幾十張臉因為年輕而釋放了一種無懼的肆意,笑容當中鐫刻了一點關于一位老師的念想。如果他出現了,那反倒不是他了吧。