突擊步槍彈的“雙7”趨勢

張循和

中間威力彈是戰爭的選擇

隨著熱兵器的出現,步槍成為步兵的主要作戰裝備。此處的步槍是指一戰、二戰之前的傳統步槍,其與本文探討的突擊步槍有所不同。“突擊步槍”這個名稱的出現與希特勒有關。

二戰末期,德軍深感發射手槍彈的沖鋒槍射程太近、射擊精度太差,希望研制一種新槍來代替裝備的沖鋒槍。當時有兩種選擇:一是研制發射毛瑟98k步槍采用的7.92×57mm大威力彈的連發步槍,即自動步槍,德國元首希特勒也是這個意思,估計當時此彈的庫存量很大。擁有眾多世界頂級兵工專家的德國軍械部門清楚,這樣制造出的槍不是“自動步槍”而是“輕機槍”。能連發大威力步槍彈的“自動步槍”質量和體積都十分可觀,立姿、跪姿都無法射擊,只能臥姿射擊,使用起來極不方便,除非使用者人高馬大虎背熊腰。而作為伴隨步兵摸爬滾打的專用槍,步槍要求可靠輕便,能在任何狀態下射擊。二是另辟蹊徑搞個中間威力步槍彈。德國軍械部門設計出7.92×33mm步槍短彈,并設計了使用此彈的StG44突擊步槍。整個研制試用過程都瞞著元首進行,在蘇德戰場試用后得到參戰部隊一致好評。見到戰報后希特勒大發雷霆,為了說服希特勒同意裝備這種新槍,考慮到下士出身的元首特別鐘愛“Sturm”(暴風雨)一詞,德國軍械部門建議此步槍叫Sturmgewehr44步槍,簡稱StG44,希特勒就坡下驢同意并命名。

近代槍械的發展史是先有彈再有槍,設計新槍首先要決定采用何種槍彈,槍彈的性能往往決定槍械的性能。蘇聯的AK47系列槍械十分成功,目前仍有不少地方在使用,一個很重要的原因就是其使用的7.62×39mm中間威力彈性能較好,它的設計理念緣于二戰德軍的步槍短彈,在當時是超前的。

談及槍彈就要涉及步槍的口徑,軍用步槍的口徑是槍械的重要參數。在槍械發展史上,其口徑有由大向小逐漸演變的過程,燧發槍口徑平均13.7mm,原因是早期槍彈的發射藥為黑火藥,能量有限,為使槍彈有較遠的射程所以口徑較大。到1860年代,大多數軍用步槍口徑已減小到11mm,到二戰時,大多數步槍采用7.62~7.92mm口徑步槍彈。

毛瑟7.92×57mm彈(左1、左2)與毛瑟7.92×33短彈(右1、右2)對比

二戰中的蘇德戰場對蘇聯影響很大,德軍的一些輕武器設計理念十分先進并超前,如StG44突擊步槍及其發射的步槍短彈。蘇軍在1943年定型了全新的7.62×39mm M43中間威力槍彈,隨后研制了一代神槍AK47突擊步槍。

突擊步槍的鼻祖StG44

美國小口徑彈是應急產品

美軍在二戰中有戰爭利器M1伽蘭德步槍,這是巴頓將軍說的。它是第一次大規模成建制裝備部隊的半自動步槍,在中遠距離上無人能敵。該槍發射的步槍彈威力和精度使沖鋒槍望塵莫及,與德軍的單發毛瑟步槍相比,M1伽蘭德步槍半自動的射速打得德軍抬不起頭。據戰史記載,M1伽蘭德步槍槍彈打完后,彈夾會輕脆地“當”一聲彈出,德軍聽到后會乘美軍裝彈時伸出頭射擊,美軍知道后常把空彈夾使勁扔地上,等德軍一抬頭就射擊。

二戰歐洲戰場沒有東線戰場殘酷,盟軍在天空具有壓倒性優勢,只要晴天就是美軍的天下,空地配合作戰已操練得十分成熟,步兵的作用不是決定性的。所以,二戰結束后美軍沒有形成共識的中間威力彈概念。裝備可以有代差,最終可以逐步趕上。但設計人員的理念、概念不能有代差,它造成的結果不是短期能消除的。

1949年北大西洋公約組織成立后,各盟國希望在北約內部實現彈藥的標準化和通用化,以方便后勤保障,其中實現北約各國步(機)槍彈藥的通用化是重點。英國國防部認識到大威力步槍彈作為步兵武器彈藥的弊病,通過試驗認為0.280英寸(7mm)是理想的步槍彈口徑,準備將7mm彈作為北約通用彈。二戰后美國已經成為實際上的“大哥”,戰爭中M1伽蘭德步槍的杰出表現,使美軍認定大威力、遠射程彈是發展方向。北約最后選定美國T65式7.62mm槍彈為北約制式步槍彈,此彈實際上就是縮短了的美國斯普林菲爾德0.30-06步槍彈,彈殼由62mm縮短為51mm。

斗轉星移,很快進入1960年代,美軍使用大威力彈的M14自動步槍與AK47突擊步槍在越南狹路相逢,亞熱帶叢林作戰中發現對方的距離一般僅有幾米到幾十米,射擊方式是連發射擊。美軍使用的制式M14適合單發射擊,全自動射擊時極難控制,同時其槍身長、質量大,纏斗中很不得心應手,因此對射中不敵AK47突擊步槍。更要命的是,作為盟友的南越政府軍士兵身材矮小單薄,使用M14步槍射擊時,被大威力彈的強大后坐力推得七歪八扭,嚴重影響作戰。美軍找不出合適的槍械來抗衡使用中間威力彈的AK47突擊步槍,急切之下只好在民用槍械中打主意,這樣斯通納的民用5.56mm小口徑槍械正式登臺,修改后也就是著名的M16小口徑突擊步槍。

M1伽蘭德半自動步槍,是美軍二戰中的戰爭利器

蘇俄的兩種步槍, 上為AK47,下為AK74

小口徑彈射入人體后容易失穩翻滾,造成更大的傷害。另外,小口徑彈速度快,彈道更平直一些,同時與大威力彈相比減重明顯,士兵攜彈量增加。所以世界上形成一股小口徑槍彈風潮,但是小口徑彈一些固有的缺點在當時的作戰環境中沒有充分表現出來。

對于小口徑彈的裝備,目前基本可得出兩點看法。一是,小口徑彈實際上是美方補的課,補上了中間威力彈這一課,小口徑彈實際上就是美方的中間威力彈。相對北約制式7.62mm大威力彈來說,小口徑彈的優勢是明顯的。二是,已經廣泛應用中間威力彈的蘇聯/俄羅斯再開拓一種5.45mm小口徑彈,是考慮不周全的跟風。

使用大威力彈的M14步槍,連發時不易控制

第一支大規模裝備部隊的小口徑突擊步槍M16,開創了一代小口徑步槍的先河。圖為M16A1步槍

新的戰爭形態對槍彈性能提出新要求

越南戰爭結束后的40多年,發生了很多事,東西方陣營的對壘消失了,原預設的戰爭形式也發生了很大變化。維和行動、反恐作戰成為一種新形勢下的長期主要作戰方式,美軍在伊拉克、阿富汗,俄軍在阿富汗、車臣、敘利亞的作戰對槍械產生了一些新要求。

這些要求總結起來主要有兩點。一是突擊步槍的射程要遠,槍彈在1 000m處也要有足夠的殺傷力。原預計的大規模裝甲集群對抗,突擊步槍射擊主要集中在75m左右,三、四百米外的目標由炮兵火力覆蓋的情況明顯與現實不符。實際情況是,在山地作戰中,反抗組織人員往往500m外就開槍射擊,他們使用的大多是發射大威力彈的老式步槍,小口徑突擊步槍在此距離上的威脅可忽略不計,巡邏的步兵分隊只能用發射大威力彈的通用機槍反擊才能奏效。并且對于這種打一陣就跑的分散目標,空中力量很難對地面部隊提供有效支援。

二是突擊步槍彈要有足夠的侵徹力。小口徑彈易失穩翻滾破碎,是優點也是缺點,優點是射中人體翻滾破碎,彈頭動能釋放充分,對肌體殺傷大,但缺點是侵徹力差。越南戰爭中M16與AK47隔草叢對射時,M16因小口徑彈失穩翻滾射程較近,而處于下風。在歷次行動中美軍對小口徑彈侵徹力弱的問題早有強烈反應。后來美軍把小口徑彈由M193彈更換為SS109彈,并將槍管纏距由305mm縮短到178mm,以期提高小口徑彈飛行穩定性,但問題并沒有得到根本解決。

蘇俄7.62×39彈(左側5發)與北約7.62×51mm彈(右側5發)對比

最近10年,隨著材料工業的進步,單兵護甲作為制式裝備越來越多地在士兵身上使用,防護效果越來越好,防護面積越來越大。所以新形勢下對突擊步槍彈的侵徹力有更高的要求。

槍械的殺傷力主要由槍彈來承擔, 槍彈的殺傷能力由槍口動能的大小來表示, 用公式表示為:Ek=1/2×mv2,其中,Ek是槍口動能,m是彈頭質量,V是彈頭速度。從公式可知,彈頭質量大、速度高,其殺傷力就大,而速度對動能貢獻呈平方關系提高,可以看出提高彈頭速度比增大彈頭質量對提高殺傷力更為有利。

而槍彈的動能由發射藥、槍管長度、彈頭直徑決定,即彈頭動能由火藥燃氣推動彈頭在槍管內運動作功而產生, 用公式表示為:Ek=πR2×N×L,其中,πR2是彈頭底面積,N是火藥燃氣壓強,L是槍管長度。從公式可知,彈頭直徑大、發射藥多、槍管長時,彈頭的動能就大。這就是為什么同樣是手槍彈,用手槍發射與用沖鋒槍發射時,彈頭動能不同的原因。

新型單兵護甲可使身體覆蓋率達到44%以上,士兵的肩膀、體前側、上臂和胯部都能顧到

在阿富汗的加拿大士兵大量裝備發射大威力彈的M240機槍。高海拔山地空氣透明度高,千米距離一覽無遺,槍械射程必須要遠

幾種槍彈對比。其中12是蘇/俄M43中間威力彈,13是美國M193小口徑彈,兩者體積相差不大,但M193小口徑彈彈頭小了許多

為了減小大威力彈的能量,美國小口徑彈直徑由大威力彈的7.62mm減小到5.56mm,彈頭質量由9.72g減到4.0g,裝藥量由3.05g減少到1.67g。如果說蘇聯/俄羅斯的M43中間威力彈十分成功,那么美國所謂的“中間威力彈”就不理想。

不理想的原因有兩點,即彈徑與彈頭質量。

彈徑減小,彈底面積也減小,火藥燃氣做功的能力也減小。為了提高殺傷力,就要保證彈頭高初速,而在決定動能的三要素中的“πR2”與“L”已確定的情況下,就只有提高膛壓一條路了。而高膛壓對槍管材料、制造工藝、槍管壽命都有較高的要求,同時對發射藥成分、顆粒形狀也需做相應的改變。幾十年的成熟工藝和生產線要做重要改動,是牽一發而動全身,不是說改就能改好的,需要諸多技術儲備和實踐基礎。

彈頭質量的影響更大。牛頓第一定律表明,質量大,慣性就大。較重的彈頭慣性較大,在空氣阻力下運動狀態不易改變,減速慢,也就是存速能力強。現役的小口徑彈,雖初速較高,但彈頭質量小,在空氣阻力作用下減速快,在中遠射程殺傷力、侵徹力差。

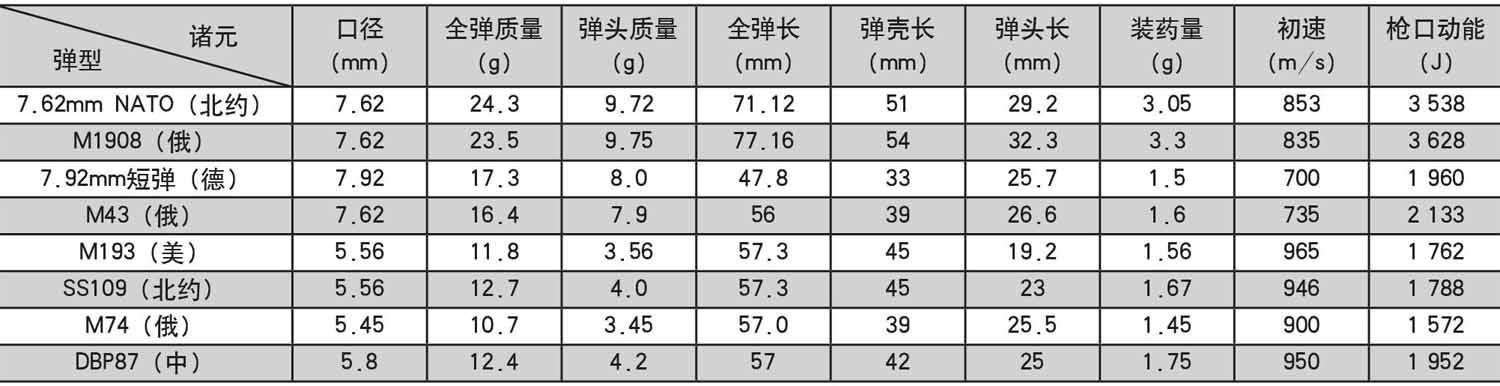

經過幾十年來的各樣探索和實踐,從突擊步槍彈的彈徑和彈頭質量上可以看出一些趨勢性的結果,即突擊步槍彈彈徑為7mm左右,彈頭質量在7g上下,也就是“雙7”時,槍彈才能表現出滿意的性能(見附表),并且進一步改進的空間也較大。