“網紅”古墓之怪現狀

南方周末記者 張銳

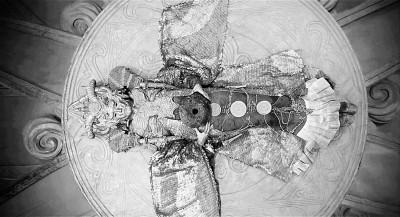

收復河朔、河套地區的西漢名將衛青,其墓葬缺乏保護,雜草叢生,垃圾遍地。圖為2019年的衛青墓。 陳彥 ? 攝

在保定徐水區的鄭洛家族墓,挖掘現場圍滿了主播的身影,他們沖著手機跟粉絲互動,熙熙攘攘,房地產行業出身的囧叔形容“就像售樓處一樣”。

囧叔覺得自己的探墓有一種使命感:“很多古墓,明天也許就被村民給挖沒了,我把它們記錄下來,難道不是挺有意義的嗎?”

2020年6月15日早上六點半,河北省邢臺市廣宗縣某村的宋代古墓考古現場,寧靜早早被打破了。快手用戶“宋哥不是傳說”一早就開了直播:“關注宋哥不迷路,宋哥帶你看古墓。”

考古現場,五六名工作人員站在墓坑中,正在對一處古墓進行“裝箱”,做整體性的遷移。古墓周邊長滿樹木,塵土飛揚。三個月前,廣宗縣某村村民偶然在村北一個廢棄池塘發現了成規制的砌磚。隨后該古墓群被發掘,主播蜂擁而至。

“平鄉董姐”的嗓子已經喊得有點嘶啞了,“喜歡古墓歷史文化的可以關注我一下”“家人們把紅心摟起來,伸出你們發財的手,點點關注”。

“燕趙·雷子哥”站的位置,被古墓的圍欄擋住了現場。他爬上了樹,在樹上舉著手機直播:“老鐵們,點點紅心啊!”

在“葉子托教”的直播鏡頭里,其他主播有的踩在架子上,有的站在汽車車頂上:“晚上我帶著頭燈過來,不讓進咱就看遠處。”

在快手,有大量古墓題材短視頻——“發現巨型石棺”“17號古墓打開”“最有分量的墓志銘”,有人戲稱“拍視頻的比考古的人還多”。在抖音,以“古墓”為話題的視頻播放量高達3.9億次。探墓者的足跡踏遍全國,既有清東陵、明十三陵等帝陵,也有中山靖王墓、怡賢親王墓等王侯將相、歷史名人和地方名士的古墓。

河北人囧叔和妻子囧嬸最初做旅游視頻,做了半年多,一直“沒什么人看”。2019年11月,囧叔上傳了一個在明代宦官田義墓的探墓短視頻。當時他進入對外開放的地宮,在棺槨的遺跡上,還散落著一些游客扔下的供錢。沒想到,很快受到了關注。

“做這個東西,(看的)人比以前多太多了。”囧叔感嘆。自此,他轉向探墓,半年多探過的墓穴不下四十個,抖音粉絲很快達到18.5萬。

35歲的大龍在旅游短視頻圈內有個頗為響亮的名號——“古墓龍”——他因探訪眾多古代墓葬而為人熟知。2019年下半年,大龍已探訪一百多個古墓,抖音粉絲達到673.8萬。如今,他不僅有了屬于自己的文創,而且還與歷史學家閻崇年、作家岳南等進行過直播互動。

大龍的成名作,是探訪位于河北遵化的國家5A級景區清東陵。當時,經工作人員同意,大龍進入未對外開放的景陵后院參觀。“這是康熙皇帝的碑,”大龍站在明樓上,指著遠處的建筑說,“石五供,然后是二柱門,這個叫礓礤……”這個視頻為他漲粉超過兩百萬。

“未開放區域就一定比開放的區域好看嗎?其實也不一定。”北京大學考古文博學院博士生奚牧涼關注大龍的視頻很長時間,見證了大龍探秘清東陵未開放區域后的爆紅。奚牧涼思考的是,為什么人們這么喜歡探秘這種“野的東西”。

“文博在這幾年快速大眾化,進入到一種消費主義的環境中。人們希望消費文物,而且不滿足于消費博物館和文創,而是希望消費滿足特權心態的東西,考古的過程也許都逐漸變得可以消費,”奚牧涼告訴南方周末記者,“這不單單是地方文物保護的問題,也是這個社會看待文物心態的變化。”

爭奪“野墓”話語權

除了景區內的墓穴,大龍還會探訪一些“野墓”:“有一些景區的地宮可以進去,開發得也很成熟;但有一些地宮是進不去的,因為地方偏遠,不適合做景區,有的用圍墻攔起來,有的沒有攔起來。”

奚牧涼告訴南方周末記者:“野墓其實是一個民間說法,無論是法律、行政還是學術研究,在文化遺產中并沒有這個概念。”西北大學文化遺產學院教授劉衛紅分析,在直播中稱為“野墓”,一方面可能是為了引起公眾關注;另一方面可能是為了“逃避監管”。“根據目前的相關短視頻和直播情況來看,民間歷史愛好者探訪的古墓葬不止有尚未核定公布為文物保護單位、處于鄉野之中的墓葬,也有很多是已經核定公布為文物保護單位的古墓葬,由于文保單位的監管不力,使得這些民間歷史愛好者有機會進入這些古墓葬中。”

囧叔探訪的古墓,有些來自粉絲提供的線索,有些是他在網上搜到的地處偏遠的市縣級文物保護單位。按圖索驥,能找到的最多只有40%。這類古墓一般在村子里,很少有人問津,囧叔回憶,“當地村民也未必清楚那是什么,你問古墓他們不知道,但問有沒有土疙瘩,他們就知道了”。

“發丘印,摸金符,搬山卸嶺尋龍訣;人點燭,鬼吹燈,勘輿倒斗覓星峰……”近幾年,隨著《盜墓筆記》《老九門》《鬼吹燈之尋龍訣》等盜墓IP影視劇的熱播,古墓獲得了越來越高的關注度。“盜墓江湖中的五大門派”“墓室東南角點蠟燭”等“古墓知識”廣為流傳。

“古墓”一詞的百度指數顯示:2014年下半年,古墓的搜索指數開始大幅度升高。最近一年,人群的需求圖譜主要集中在“盜墓”“古尸”“秦始皇陵地宮”“武則天陵墓開棺現場”等方面。相較于景區中對外開放的墓穴,荒郊野外的“野墓”或許更能滿足人們對影視劇中墓穴場景的幻想和獵奇。

徐州一個山頂的不知名墓葬,大龍在墓頂旁,用繩子將運動相機小心翼翼吊進幾米深的墓穴中進行拍攝;大多數時候,大龍蹲身鉆入低矮的野墓,他腿腳不便,借著手邊的燈光在黑暗潮濕的墓穴中摸索前進。探墓如同開盲盒,觀眾有時看到墓穴中滿是積水,有時則會看到墓穴內壁上的雕像……

最近這段時間,囧叔從河北衡水一路走到滄州、河間,尋找那些隱藏在村落中的古老野墓。“探了很多人的墓,”囧叔仍覺得有些遺憾,“大部分都能在網上找到,沒有探索到那種特別小眾的。”

囧叔非常喜歡神秘的東西,野墓能引發他的遐想,某個地方發生過什么事,出現了哪些人。不過囧叔知道探秘應該探到什么程度:“比如說墓道是往下走的,順著往下走得比較深,我肯定就不下去了。畢竟我不是玩命去了。”

百度指數顯示,搜索“古墓”的人群,20歲-40歲的占80%以上,男性用戶占59%。

大龍的粉絲就以20-40歲的男性為主。視頻中,大龍一般會分析墓穴的前室和中室,講起墓穴的形制和墓主的生平軼事,比如“蘭亭序是否在乾陵?乾陵無字碑為什么沒有字”,他把這些內容標上“大龍知識點”的字樣。“看我(探墓)的粉絲其實都是為了學知識來的。”大龍一般不會特地探訪名人墓,除非是有話題性的人物,比如楊玉環。“楊玉環到底是去世了還是到日本去了?這個墓就可以引出這種話題的爭議。”

為此,大龍自稱花了一年時間看了很多考古紀實類的書籍,學習了大量的墓葬知識,只要是他走過的墓穴,隨便提起一座都能講出當時的歷史和故事。“直播的時候,有粉絲讓我講秦景公大墓,我馬上可以講出來:一共發掘了十年,面積是五千平方米,有186具活人殉葬……”大龍引以為傲,“視頻誰都能拍,直播講講古墓和歷史的知識,那不是一般人能做的。”

在西安教育行業工作的陳彥,是一個標準的“古墓控”。每年秋高氣爽后,他都會去探尋一些古代王侯將相、文人名士墓,至今已經去過周邊二三十座。

?下轉第2版

南方周末記者 張銳

2020年6月13日,湖南省常德市漢壽縣株木山鄉全賦村老墳山墓群考古工地,工作人員在發掘墓葬。IC?photo?圖

盜墓IP影視劇熱播,激發了大眾對古墓的好奇。圖為電影《尋龍訣》中的女尸(楊穎飾)。資料圖

?上接第1版

在他看來,相關短視頻“有一定歷史知識普及意義,但普遍較為膚淺”,對墓主人本身及其所處時代沒有深度的探討和挖掘,缺乏橫向和縱向的信息增量。“他們中的大部分可能就是臨時百度一下,講出來的東西在博眼球之余,有可能誤導大眾。”陳彥說,“我倒是希望一些考古學、歷史學專業的人出來講一講。”

西北大學文化遺產學院博士生苗凌毅說,拍攝者大多以自己現有知識水平對墓葬結構和文化進行解讀,而且不需要承擔發言的后果;但是專業考古人員對墓葬的闡釋需要查閱歷史文獻、地理背景等多維度材料,從整體上進行科學解讀,“說話更慎重,但表達也會更枯燥”。

“我們這些考古人很少去做這樣的事情,或者講故事的方法很糟糕,結果是逐漸把話語權讓給了他們(短視頻拍攝者)。”國內某知名考古院系的副教授沈古頗感無奈。

“又在給盜墓賊領路了”

囧叔的粉絲主要有兩類,一類是提供線索的粉絲,他們特別希望自己家鄉的東西被外人認可;另一類則是關心文物和寶貝的粉絲,問的是“挖出來什么”“這東西是真的還是假的”,大部分人是后者。

“你去探墓,會挖出一些陪葬品,或者可能是盜墓者落下的一些木樁瓦片,或者你就只是跟大家聊聊這個墓里面出土過什么文物,人們對這些東西很感興趣。”囧叔盤算,“如果我是做古玩行業的,可以把它們結合在一起,應該比現在還要火。”

“到目前為止,公眾對古墓的注意力往往是在文物的經濟價值上面,”苗凌毅對南方周末記者說,“考古人員則希望通過對文物科學價值和藝術價值的闡釋,使得公眾能透過文物看到更加真實的人類行為和歷史圖景。”

沈古告訴南方周末記者:“我們不太想跟公眾說挖到了什么寶貝。從入學的第一天,老師就教導我們,挖出來的全都是寶貝,沒有高低貴賤之分。一個殘破的陶片和一個純金的王冠,價值是一樣的,甚至可能陶片的學術價值更高。”沈古常常告訴他的學生,挖出來的文物本身才是最有價值的東西,不要去想它值多少錢,“那是最不值錢的東西,應該有一種最樸素的文物觀念”。

沈古曾向一些人分享考古工作中的趣事,結果這些所謂的“文物愛好者”通過他的講述順藤摸瓜,驅車去這些遺址挖掘文物,甚至將其在電商平臺上公開售賣。有位“古墓愛好者”在挖掘文物后,甚至將這段經歷給寫成一本書,并請沈古“指正”。

沈古提供的某二手交易平臺的截圖顯示,搜索“紅山文化石器”,價格在幾十塊到幾百塊不等,有賣家展示“在遺址撿的紅山文化時期刮削器、石核、箭頭”。“看到這些東西,我特別想罵人。”沈古對南方周末記者說。

苗凌毅的同學在甘肅參與宋墓考古工作時,工地的周圍擠滿了各種拍攝者。苗凌毅感到擔憂:“這些資料在公布之前都屬于保密的,未經引導的曝光會造成很多負面影響,一個是很多不懂的拍攝者會進行錯誤解讀,另一個是墓葬位置暴露后會引來盜墓者。”

“如果他們在直播N號房,所有人都認可這是在違法;但是未經允許隨意直播古墓挖掘,大家卻不這么認為。”沈古認為,這類直播短視頻在不斷突破文物法的底線。

民間探墓者引發許多爭議,主要的批評包括:未經許可進入文保單位、在未開放區域拍攝和探墓、隨意觸摸墓穴中的文物……

河南大學歷史文化學院副教授王運良解釋,一些陵墓未開放,主要原因是“沒有經過正式的考古發掘”或者“不具備對外開放的條件”,隨意進入也許會損壞文物或危及個人安全。

沈古看到一些視頻中損壞文物的行為,覺得“心都在滴血”。他告訴南方周末記者:“我們只能去做一個事后損失的評估,比如說破壞了一些考古資料的原始地貌,或者是拍攝時的燈光和設備導致一些文物的不可逆的損失。”

大龍向南方周末記者回應:“我的視頻從來不做任何違法和出格的行為,作為旅游自媒體,就是以傳遞知識和景區宣傳為主。”大龍認為探索古墓是一種“正能量的文化宣傳”。“盜墓題材小說里面的話,我從來沒有說過。”

剛開始做探墓視頻的時候,有人私信罵囧叔:“你又在給盜墓賊領路了!”囧叔覺得十分冤枉:“這些我從網上都能查到的墓,你覺得那些盜墓賊還會去盜嗎?”

有一次,囧叔經網友推薦去尋找所謂的“第一兇墓”——傳說中很多鬼怪聚集此處,像趕集一樣。在當地村民的幫助下,囧叔找到“兇墓”,發現并無特別之處。拍墓的視頻傳上網,惹了麻煩。墓主人是個有名的將軍,他的后人多次私信向囧叔抗議,囧叔最后刪除了視頻,意識到“探墓確實要考慮的事情很多”。

“一般市級和縣級的文保相對來說就比較差,甚至大部分都沒人保護。我去過一些國家級文物保護單位,其實保護得也不算好。”囧叔反倒覺得自己的探墓有一種使命感,“很多古墓,明天也許就被村民給挖沒了,我把它們記錄下來,難道不是挺有意義的嗎?”

短視頻和直播平臺上的古墓探訪者,大多數將探墓視頻作為“垂直賽道”來運營。積累粉絲后,平臺補貼和接廣告是最快的變現方法。尚屬新奇的探墓視頻,很容易快速吸引那些對古墓感興趣的粉絲。快手上以古墓類視頻為主的拍攝者,粉絲在幾千到幾萬不等。

抖音粉絲五萬的探墓者“探索發現”,在賬號自述中寫著“需要財團的資金打造團隊”。囧叔學過攝影,他的“團隊”里只有他和囧嬸兩個人,找墓、探墓、拍攝和剪輯都由他倆完成。除了短視頻,囧叔每周六晚八點還會做直播。曾有一些專業機構來談合作,囧叔覺得對方不重視內容,只是為了利用粉絲,因此都拒絕了。

大龍現在有自己的商務團隊,這個團隊負責日常的電商和運營工作。大龍抖音的商業櫥窗里,擺著閻崇年的《故宮疑案》《故宮六百年》等著作。但是,他說“拍古墓不賺錢”,“比如寶雞景公大墓問我能不能來做一下,我價格很高,但是會免費去看,免費去拍”。收入都指著其他方面,比如探訪其他5A級景區時,大龍會帶著自己的攝影師,為其拍攝一些專業的畫面,“然后進一步變現”。

“眼見歷史在消亡卻無能為力”

2014年,工程師張磊所在的施工隊在施工中挖到一個古墓,當時挖出了一些銅錢和陶制品。張磊趕到現場后,發現墓中的東西已被分完,古墓也只剩下一個“外景”,開始被回土填埋。這個場景讓他深受觸動。

“眼見歷史在消亡卻無能為力,這也是考古學人最無奈的時候了。”苗凌毅說,根據國家文物局相關調查,目前中國現存不可移動文物76萬余處,對于一些地表遺跡不存、缺乏保護和開發價值,以及城市內基礎建設工地發掘的遺跡墓葬,相關文物部門會對其進行實物資料的拍攝與提取。在完成全部資料收集的情況下,這些遺跡往往會就地回填,或者交于施工方進行后期開發,能夠進行保護的考古遺跡實在是少之又少。

沈古2000年讀研究生的時候,親眼目睹一些全國重點文物保護單位的地面建筑破損,難以維護,“除了嘆氣真是一點辦法也沒有”。當時的社會環境下,甚至“考古”這個專業都要寫出來后,別人才會知道是哪兩個字,“地方上那時候真的是擠不出來錢。現在有一定級別的,都會得到一些保護。”

問題仍然存在。茂陵博物館內的霍去病墓,與圍墻外的衛青墓霍光墓,境遇迥異。西安古墓愛好者陳彥感嘆:“差別非常大,衛青墓和霍光墓在農田中,很少有人過來,雜草叢生,垃圾很多,甚至有人在墓頂隨地大小便……”后來陳彥在杭州西湖邊參觀岳飛墓,對比衛青墓的蕭條,愈發覺得唏噓,“明明都是一樣的英雄”。唯一讓他略感寬慰的是,五年來他每次前往衛青墓憑吊,總能看到墓前敬仰者送上的鮮花。

囧叔的視頻中,在保定蠡縣鄭村的影三郎墓地,立有“河北省重點文物保護單位”的石碑已經損毀,石碑斑駁,表面的石刻字樣難辨;在河間市的左敬祖家族的墓園里,左氏后人正在悠閑地牧羊,時不時傳來羊叫聲……

王運良告訴南方周末記者,中國基層實行三級文物保護網制度。縣里面有文物保護管理委員會,鄉鎮里邊有文化站,村里面有業余文物保護員。而文物管理采用的是屬地管理的原則。“在地方上,尤其是級別不高或者旅游價值不高的文保單位,怎么能引起當地的重視?”奚牧涼對南方周末記者說。

在保定徐水區的鄭洛家族墓,囧叔在開放時間進入,發掘現場圍滿了主播的身影,他們沖著手機跟粉絲互動,熙熙攘攘,房地產行業出身的囧叔形容“就像售樓處一樣”。“很多古墓是由當地委托給村民管理。有時候他們會說不允許參觀,但是說說好話,可能人家心情好也就讓你進去了。”

囧叔印象最深刻的一次探訪經歷——保定曲陽縣田莊大墓,當時正在施工,立上了“閑人免進”的字牌,囧叔本來只想在門口拍一下,結果當地的管理人員非常地“通情達理”,簡單溝通后就得以順利進入墓穴中拍攝。

只講保護解決不了保護的問題

“中國文物監管失控的現象比較多,核心的問題就是基層人員太少。”劉衛紅在調研時發現,在河北某縣城,一共有37處國保,但是文保所卻只有三名編制人員,工資水平很低,“全縣又沒車又沒經費,這種情況下怎么辦? 一年巡查37處國保,能巡查完兩次就不錯了,平時就是處于完全真空的狀態。”

“市縣級文保單位根本沒有太多經費去維護。按照現在的政策,如果文保沒有什么大的問題,不會有專門的專項資金,即使申請撥款修復,也需要層層報批。”劉衛紅舉了一個例子,某不可移動文物維修,單單方案便討論了七年。

2020年全國“兩會”上,全國政協委員、南京大學文化與自然遺產研究所所長賀云翱接受媒體采訪時稱,在已完成的全國行政機構改革中,省級文物行政管理部門在機構編制和隊伍建設上總體得到了加強,但市縣級的文物行政機構和編制被大幅撤并整合。

“單獨設立文物局的地級市由機構改革前的102個減少到23個,縣級文物行政職能大多改由文化與旅游行政主管部門承擔,專業隊伍萎縮嚴重。”賀云翱如此表示。

王運良曾供職于河南輝縣市文物管理局,并擔任過白云寺文物管理所所長。“單從我個人曾經就職的部門來講,這些年地方文物管理力量沒有在縮減,而是在不斷增強,”王運良告訴南方周末記者,“但同時我也感到一些困惑,某些地方的文物局、旅游局等部門合并之后,文物部門的職權范圍好像被壓縮了。我和一些基層的文博機構負責人交流,他們也感覺到可能會非常受影響。基層的文物保護管理力量不應被削弱。”

2010年之后,“公眾考古學”興起,倡導專業考古面向公眾。過去不對外開放的考古現場,逐漸開始允許一些外界人員進入參觀和拍攝,客觀上促進了短視頻和直播平臺“古墓熱”。2020年“五一”期間,2019年度全國十大考古新發現終評會便是在網絡會議平臺全程直播。

劉衛紅提到,國內目前的“公眾考古”還處于低層次模式階段,類似于早期的“農家樂”,只是帶著公眾粗略參觀一下考古現場,聽一下考古人員的簡單講解,并未深度參與到考古中去。“考古人員重視遺址的發掘,但是關于遺址價值的闡釋、對公眾的教育普遍不重視,這是一個行業領域的局限性。”

專業考古話語權不足、地方文保力度缺失,種種因素交雜,“古墓熱”最終通過探墓直播短視頻等“粗糙”的民間表達進入大眾視野。

“國內有這么多的墓葬,怎么可能保護得過來呢?”大龍告訴南方周末記者,“很多人都沒有真正去看過古墓。有的地方花兩千多萬給古墓蓋一個保護的棚子,收三十塊錢一張門票,來看的人都很少。”

劉衛紅說,國內在文化遺產價值挖掘闡釋和活化利用方面不足,無法向公眾有效傳播文化遺產所承載的文化價值。“現在的文管所更多強調的是單一的保護職能,未來在職責上可以兼顧保護和利用職能,否則解決不了保護的問題。”

“我們到底要拿這些地方文保單位怎么辦?”沈古告訴南方周末記者,“也許不該把這些地方開發成旅游區,而是把它作為一個具備博物館功能的展示區,讓老百姓們去尋根,滿足他們追溯的愿望。”

張磊早年探訪三國人物墓時,經常會碰見一些日本人和韓國人,他們喜歡三國的歷史,不遠萬里而來。一些當地人卻快要忘了這些遺跡。

“古墓就是歷史的見證,它在這里就是告訴你,之前有這么一個人曾經來過。站在墓前,你回想一下歷史,能產生一些思緒,甚至能激勵自己。”陳彥告訴南方周末記者,平時看古墓的人很少,“一般這些墓選的地勢比較高,如果允許的話,你上去之后感覺真是心曠神怡,整個關中平原一覽無余,它們理應得到妥善的保護。”

探訪長陵劉邦墓的時候,張磊特地拎了一瓶酒。他坐在路邊,一待就是兩個多小時,一邊喝酒一邊盯著“長陵”的碑看,時間長了,心里突然莫名感動:“我們為什么叫漢族啊?不就是因為這個么?”

(應采訪者要求,囧叔、陳彥、沈古為化名)