復工了,好好吃早餐

宗蓮籽

前些日子,張文宏醫生說的“早飯不能喝粥”,引起了很大的爭論。好好吃一頓早飯有多難?曾有調查顯示,年輕上班族每天堅持吃早飯的僅三分之一,且大部分都是在路邊隨便買個包子對付過去,僅有不到兩成的人是真正自已準備早飯。

其實,如果放慢腳步,走過晨曦籠罩的街市,撲鼻而來的早飯香會讓人食欲大振。明代陳繼儒《辟寒》一書,提及唐代官至宰相的劉晏,有一次五更時去早朝,因為天氣寒冷,看到一處賣蒸餅的鋪子,叫人買餅以袍袖裹著,悄悄在朝堂上吃。宋朝也有懷揣羊肉去上朝的故事。官做到一定級別,能有工作早餐的待遇,由皇城外專門等候入朝的“待漏院”提供。有時散朝后,皇帝會賜食百官,賜食的地點在殿堂廊下,所以稱為“廊餐”。

所以,好好吃早餐真的很重要。

武漢熱干面

提起武漢的早餐,熱干面位居第一,疫情期間“全國的面都在支持熱干面”。熱干面之,所以叫熱干面,是因為吃前需要二次加熱。在做之前,先水煮至6、7分熟,然后快速攤涼,同時用適量油拌勻,這個過程叫“譚面”;在吃之前,再用沸水燙至全熟,拌上佐料,這樣一來省時間,二來口感勁道爽滑。擇面是門技術活,如果加熱加過了,面就軟;加熱時間不夠,面就夾生。拌面時候則要用芝麻油才夠香夠味。芝麻醬的好壞是一碗熱干面成敗的關鍵,武漢熱干面店大多數用的是熟白芝麻打的醬,黑芝麻次之,最次的會用略炒糊的花生打醬。打完的醬要用油獬(xie)開,老規矩是用芝麻油,有的店也會用植物油,這樣香味就次得多。還有的店為了讓味道好一點,會往面里加一點鹵牛肉的鹵汁或者相似的東西,味道更佳。

蘭州牛肉面

說起蘭州獨具風味的牛肉面來,蘭州人都津津樂道,喜形于色,親切地稱其為“牛大碗”。它的清香飄向全國,名氣遠播大江南北、令人贊不絕口。經過拉面師傅和調湯師傅的一番緊張有序的操作,并伴著有節奏的吆喝聲,一碗碗飄著清香,熱氣騰騰的“牛大碗”經過調湯師傅麻利“干散的”(甘肅話:精明能干)手就出鍋了。尤其令人叫絕的是調湯師傅那驚人的記憶力,高峰時,一邊要從眾多食客手里接過需要的牛肉面種類的報名,并吆喝著傳達給拉面師,一邊撈面調湯,絲毫不亂也不會混淆。蘿卜白菜,各有所好,有些人要多點蘿卜,有的要多調點辣子,有的則要多放點蒜苗和香菜等等,不一而足。

順德拆魚粥

早餐很多人愛吃粥,大米粥、小米粥、皮蛋瘦肉粥等。順德人愛吃的拆魚粥則比較特別,先把鯪魚蒸熟了之后,再拆肉起骨,把骨頭、魚頭、魚尾用來生滾煲粥,而魚肉則在粥快好時放入粥里和味。如果是當地人,還會在粥里加入自家腌制的咸生菜吊味。所謂咸生菜,就是在冬天時,取肥大完整的生菜,只取葉和莖之間一段,用鹽腌半年之后就成了咸生菜,口感爽脆無渣,而且咸度適中甚為鮮香,完全不是想象中咸得掉牙的情形,配上鮮甜的拆魚粥,說不出的和諧。

上海粢飯團

飯團,早在唐朝就已經有了,漁民常常會帶上荷葉包裹的飯團勞作,餓的時候,飯團就著隨手取來的咸菜或者魚片,一點點鹽巴,就可以果腹了。粢飯團就是在原有的飯團基礎上演繹豐富起來的。老上海的粢飯團,也可以說是粢裹萬物了,油條、咸菜、榨菜、肉松、火腿腸、咸蛋黃……各種好吃的裹在里面,口感倍加豐富。也有就著白糖吃的,形成了獨特風格個性。紅白相間的血糯米粢飯團,雜糧更加地健康有滋味。

天津煎餅踝子

天津的早晨是伴隨著熱氣騰騰的煎餅攤兒開始的。煎餅皮兒必須是綠豆面、加雞蛋和蔥花、只能配踝子或課算兒……這種誕生于小推車上的早點,幾乎耗盡了天津人所有的較真。每個天津人都有自己喜歡的早點攤兒,雖然地段、攤位不同,但對于煎餅踝子的評判標準卻出奇地一致:面皮兒不能發黏,黏了黏牙,就像郭德綱在相聲里說的,“吃在嘴里直黏上牙膛,得拿火筷子往下捅。”也不能太干,否則噎得慌;不能吃出雞蛋的腥味兒,刷在面皮兒上的面醬不能太咸也不能太淡,剛出鍋的煎餅課子口感豐富,柔軟又富有韌性的外皮包裹著酥脆的課子,咬一口,吐出一口熱氣。有天津人形容這種感覺:你這吃著,地上有錢都不撿。

河南胡辣湯

在河南人眼里,任何美食都比不上那一碗實在的胡辣湯。河南人對胡辣湯的熱愛,究竟到什么程度?疫情期間,鄭州市于2月21日準許街頭餐館開展外賣業務,位于紫荊山路東里路口的方中山胡辣湯總店開始營業。頓時,鄭州的吃貨們就開始躁動不安,越來越多的人聞訊前去購買,門口排起了超級長隊,河南人對胡辣湯的“一碗情深”可見一斑!不少網友表示:這還真是見了方中山,忘了鐘南山啊!此湯之妙,全在一個“辣”字:不同于四川的麻辣,湖南的香辣,有人戲稱之為“信球辣”,形容辣得狠、辣得急,直來直去,不拐彎抹角。一碗不算好看的胡辣湯,雖不精致漂亮,卻酸辣有料,.那股濃郁的辛香,是河南人味蕾深處最深厚的鄉愁。

疙瘩湯

說起疙瘩湯,上世紀六七十年代出生在北方的人可能印象最深了。那時,很多人家為了省事和節約,晚餐常常喝這道既算湯菜又算主食的疙瘩湯。如今疙瘩湯已走上了大雅之堂,很多大飯店都有,而且頗受顧客歡迎。我們現在吃到的疙瘩湯比舊時的疙瘩湯多了很多配料,如雞蛋、香菇、肉(雞肉、蝦仁、魷魚、貝肉)、油菜、西紅柿等,營養更豐富、味道更鮮美了。

廣東腸粉

在一項“廣東最關注的廣“式點心”調查里,腸粉完勝蝦餃、云吞、鳳爪和叉燒包等當地特色的廣式早茶點心,光榮地成為調查榜第一。。腸粉分為兩大流派,一種是布拉腸粉,另一種是抽屜式腸粉,兩者的制作工具不同,口味也不相同。布拉腸粉的腸粉漿是使用粘米粉,再添加澄面、粟粉和生粉,餡料也有別于其他的腸粉;而抽屜式腸粉的腸粉漿則是使用純米漿制作而成,主要的特點就是其濃郁的醬汁和腸粉的質感。

江西包米果

在江西贛州,包米果是上猶客家飲食中最具有特色的地方美食,相傳從元朝到現在已有七百多年的歷史。早市上的包米果熱氣騰騰,香味可口,無論是遠方來的客人還是當地人,吃過后都贊不絕口。做的時候把大米用冷水浸上一天一晚,然后磨成米漿,把漿均勻地淋在用竹篾編織成的圓形湯皮簸箕內,配以韭菜、大蔥、大蒜、肉泥等配料,味道清爽可口。江西上猶的客家婦女,人人都會做包米果,其做出來的味道好壞,成為評價這個婦女是否認真能干的標準。手藝好的包米果,磨出來的米漿細嫩,蒸時要用竹片燒火,蒸出來湯皮如紙且透明,而且口味適中。米漿蒸熟后拿出,用筷子沿蒸屜劃上一圈,使蒸熟的米漿與蒸屜邊緣分離,再用筷子將米漿均勻的分成九個小方塊,將炒好的餡料放在米漿皮上,再將米漿皮裹好,包米果裝盤即可上桌。

漢中面皮

漢中的面皮店沒有華麗的門臉和醒目的招牌,漢中人都具有“面皮情結”、出差的、求學的,在外打工的回到家鄉,一下車,就眼巴巴地瞅準了面皮攤,迫不及待地沖上去,隨便把行李一撂,先吃上一兩碗,隨著口舌間的享受,一切出門在外的煩惱以及那種濃濃的思鄉之情便也煙消云散了。

桂林米粉

桂林山水再出色,也抵不過桂林米粉的誘惑力。桂林米粉特點是潔白、細嫩、軟滑、爽口,隨著鹵水不同而吃法多樣。桂林米粉最講究鹵水的制作,鹵水的用料和做法不同,風味也不同。桂林米粉在桂林大街小巷通常隔著幾百米就有一家,想吃米粉是件很簡單的事情。

陜西肉夾饃

肉夾饃是古漢語“肉夾于饃”的簡稱,是臘汁肉,白吉饃兩種食物的絕妙組合。臘汁肉是使用陳年老湯鹵制,極為酥爛,滋味鮮長,肥肉不膩口,瘦肉不柴不油。饃須是特制白吉饃才正宗。饃香肉酥,肥而不膩,回味無窮。身居長安,隨處可見,不覺其可貴;人在異鄉,最勾魂的卻是這滿口留香的肉夾饃。

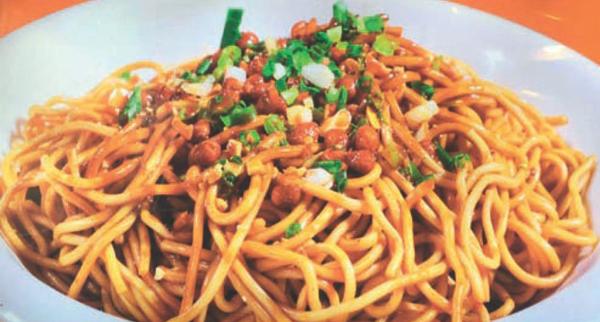

重慶小面

小面是重慶市民普遍接受的傳統面食。狹義上,小面是指以蔥蒜醬醋辣椒調味的麻辣素面。而在老重慶的話語體系中,即使加入牛肉炸醬、排骨等豪華澆頭的面條也稱作小面,如:牛肉、肥腸、豌豆炸醬面等。重慶人對小面優劣的評價標準,最主要是佐料,這是其靈魂所在。

廈門沙茶面

沙茶面的做法很簡單,面條放入笊籬下開水鍋燙熟,撈到碗里,隨自己的口味加入豬肝、豬腰、鴨腱、大腸、鮮魷魚、豆腐干等輔料,最后淋上一直在大鍋里滾開的湯料,一分鐘之內一碗面就可上桌了。

新疆烤馕

烤馕的歷史甚至可以追溯到唐代以前。一說唐詩中的胡麻餅其實就是馕。在許多新疆人看來,如果沒有了馕就沒有了生活。馕含水分少,久儲不壞,便于攜帶,適宜于新疆千燥的氣候。加之烤馕制作精細,用料講究,吃起來香酥可口,富有營養,受到新疆人民的喜愛就不足為怪了。

包子

中國人喜歡吃各種包子。包子是由面和餡包起來的,皮薄餡多,松軟好吃,還可以做各種各樣的花式。但是大家有沒有想過一個問題,其實包子也從某種程度代表了含蓄和內涵。用一張薄薄的面皮包羅萬象,然后讓你看不見里面的東西,吃起來卻內容豐富,驚喜不斷。

油條

油條,又稱課子,是一種古老的中式面食,長條形中空的油炸食品,口感松脆有韌勁,中國傳統的早點之一。早在南北朝時期,北魏農學家賈思勰,在其所著的《齊民要術》中就記錄了油炸食品的制作方法。《齊民要術》日:“細環餅,一名寒具,翠美”。油條的叫法各地不一,山西稱之為麻葉;東北和華北很多地區稱油條為“課子”;安徽一些地區稱“油果子”;廣州及周邊地區稱油炸鬼;潮汕地區等地稱油炸果;浙江地區有天羅筋的稱謂。