毆普藝術 光學抽離幻覺游戲

林紫鳴

歐普藝術(OP Art)源于20世紀60年代,可譯為“視覺的,光學的”。強調對觀眾生理直覺的直接作用,運用抽象幾何風格的形式在畫面上創造炫目、動態、興奮、眩暈等錯覺。藝術家運用視錯覺技巧激活圖像,不僅帶給觀者迷幻、動感的感官體驗,也在抽象中傳特殊情感與心理信息。在數字媒體時代的當下,歐普藝術與科技結合日益緊密,迎來了更多元的發展態勢。

營造視覺幻象

作為當時的一種新的思潮,歐普藝術都受到西歐國家科技革命的影響。“OP”是“Optical”的縮寫。就圖形和色彩效果而言,歐普藝術的前身可以追溯到印象派藝術、抽象主義、未來主義和包豪斯。這些藝術流派在不同程度上或多或少地對歐普藝術的誕生起到了重要的作用。

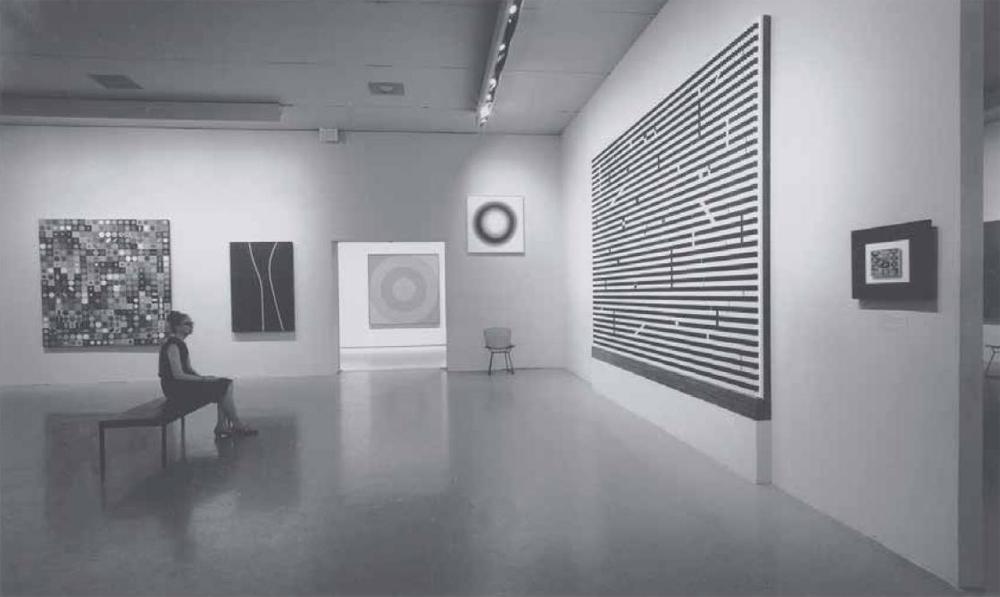

而“歐普藝術”一詞出現在1964年10月。《時代》雜志用這個詞來描述朱利安·斯坦查克(JuianStanczak)在瑪莎·杰克遜畫廊展出的視幻覺繪畫(Optical Paintings)。朱利安·斯坦的畫作里,視幻覺繪畫是繼承自新造型主義、至上主義和構成主義的幾何抽象傳統,反對表現性抽象而出現的藝術形式。隨后,英國和美國也出現了相應的藝術形式。1965年在MOMA舉辦的“敏感的眼”(The Responsive Eye)展覽被認為是歐普藝術表達巔峰的標志。這場展覽使得這一藝術形式得到了國際關注。“敏感的眼”由威廉塞茨(William C.Seiz)策劃。

展覽展示了包含弗蘭克·斯特拉(Frank Stella)、埃爾斯沃思。凱利(Ellworth Kelly)、亞歷山大·利伯曼(AlexancbIiberman)、維克多·瓦薩雷里(VictorVasorely)和理查德·阿努什基凱維奇(QChordAnuszkiewicz)等藝術家的作品,集中表現了藝術與視知覺之間的關系,認為歐普藝術既是源于運動的幻覺,也源于色彩關系的相互作用。

這場展覽不僅成就了歐普藝術的流行,也展現了“歐普藝術”這個詞的含義,這個展覽的影響之大,幾乎使它和“歐普藝術”的意義畫上了等號。盡管參加這次展覽的藝術家某種程度上被自然地認為是“歐普藝術家”,但在后來的藝術史歸類里,可能他們和歐普藝術的宗旨有所相離。

視錯覺和格式塔心理學

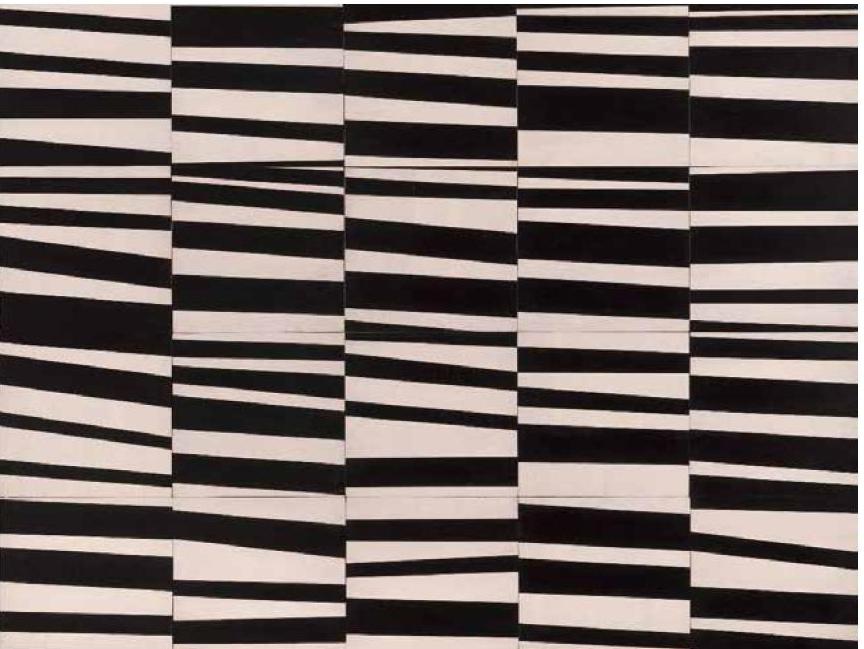

埃爾斯沃思·凱利是最具有代表性的歐普藝術畫家之一。他的作品展示了強調線條、色彩和形式等樸素的繪畫技巧,他說:“我努力使形狀脫離其地面,然后對其進行加工,以使其與周圍的空間具有確定的關系;以便使它的各個部分(角度,曲線,邊緣)本身具有潔晰度、尺寸和質量;因此,通過顏色和色調,形狀可以找到自己的空間,并始終要求其自由和分離。”

凱利希望觀眾通過對作品的結構、色彩和周圍空間進行直接的直覺和物理反應來體驗他的作品,而不是進行上下文或解釋性分析。他鼓勵觀眾進行一種無聲的相遇或身體參與,主要是通過呈現沒有手勢筆觸或可識別圖像的大膽而鮮明的色彩——這些圖像也不需要在特定的情況下才能展現,觀眾也不需要擁有特定的知識也能清楚地感受到圖形和色彩的美感。

維克多·瓦薩里利1925年在埃洛斯大學接受醫學研究的教育。1927年,他放棄了醫學,前往私立的波多利尼一沃爾克曼學院學習傳統的繪畫技術。1930年,他移居到巴黎,成為一家廣告公司的創意顧問。在接下來的三十年里,他對幾何圖形傾注了所有的熱情。

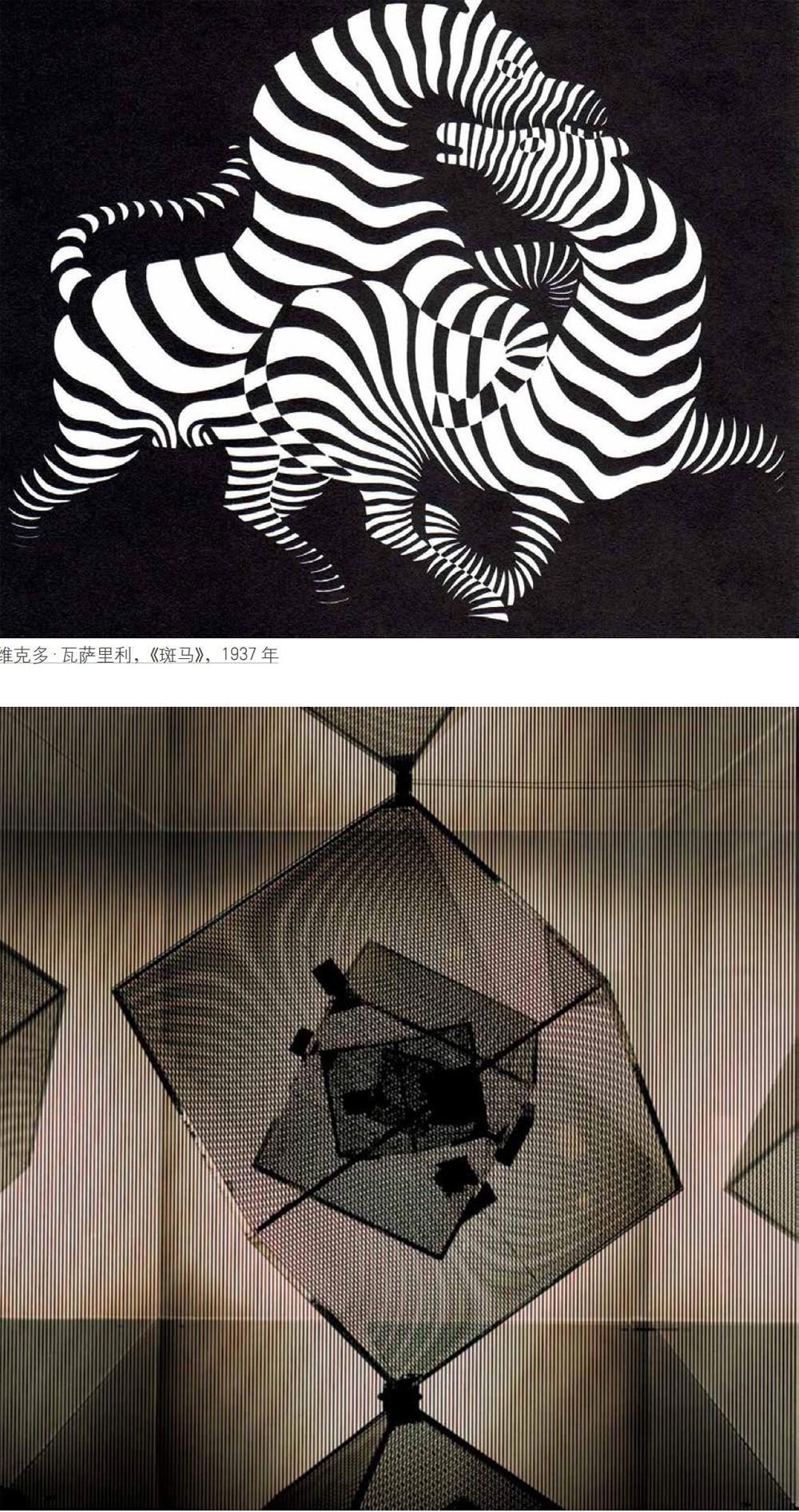

瓦薩里利在20世紀30年代創作的題為《斑馬》的作品被某些人視為歐普藝術的最早典范之一:兩只斑馬在黑色背景下彼此纏繞。它們的四肢交疊,形成一種微妙的棋盤圖案,暗示空間深度,并產生親密感,活力和游戲感。這兩種形式沒有輪廓,而是通過起伏的黑白條紋來展現的,它們的曲線暗示了動物身體的體積。瓦薩里利使用這種光學進行視覺上的實驗,因此,《斑馬》通常被認為是歐普藝術的最早作品之一。在瓦薩里利的早期作品里,他對紋理效果、透視、陰影和光逐一進行了實驗。這時期的作品除了《斑馬》以外,《棋盤》(1935)和《女孩力量》(1934)都是歐普藝術中的經典作品。

《蘇菲婭》由黑色背景上的網格狀黑線組成,在運動和三維感方面產生了各種微妙的錯覺。瓦薩里利的藝術取得了決定性的飛躍,這使他從1940年代初第一次認真嘗試繪畫的具象風格轉變為仍然依靠微妙的幾何,單色抽象形式的作品。1954年,一幅三聯畫的索菲婭作為壁畫安裝在委內瑞拉的加拉加斯大學。就像瓦薩里利,在20世紀40年代后期和50年代初期的許多作品一樣,這件作品可以部分地解釋為對自然的慶祝,因為線條所表達的幾何形式暗示著水滴。同時,它們似乎描繪了女性身體的曲線,也許是標題《蘇菲婭》中提到的女性的曲線。從這個意義上說,盡管像索菲婭這樣的作品代表瓦薩里利的突破,他們還指出了發展的范圍:在吸引和利用觀看者尋找抽象形狀的形象形式的趨勢中,瓦薩雷利在某種程度上表達了對格式塔心理學的興趣,這在這一點上尤其強烈。

歐普藝術中的視幻圖形是由幾何形元素經過定的排列組合在視覺上產生不確定性,最終導致視覺感知與客觀事實不相符的一類圖形。幻覺是對客觀實物產生非正確的感知,而視幻覺則是對于客觀實物產生非正確的視知覺。觀眾在看到這些通過重復、重疊等方式而組成的視幻覺圖形時,由于密集或是重疊等種種原因,眼睛因無法分辨紛繁復雜的圖形,從而形成視覺的刺激,視幻圖形通過特定的手法,使圖形形成具有光感效果和多重視覺空間的現象。例如,許多歐普藝術的畫家都喜歡用黑色和白色來構成畫面,因為黑與白是最有力的色彩沖擊,在畫面上也容易創造出強大的視覺沖擊力,將單純的幾何形式不斷地重復和再創造營造出強烈的視覺沖擊力。

視錯覺給人的感受更多的是技巧,與美學欣賞無關;歐普藝術所表現出的是幻覺使用了視錯覺的技巧,使作品活圖形給人帶來美學方面的欣賞。視幻覺圖形不僅起到普通的裝飾性作用,還因其特殊的圖形視覺效果起到一定的心理信息等傳達功能。上述格式塔心理學理論的概念正是強調動態的整體。格式塔心理學主要強調人的大腦是一個完整統一的操作模式,對于物體與物體、事件與事件之間都有一個相互聯系的關系,不存在絕對獨立的個體。當我們觀看一個事物時,總會將經驗代入式地去輔助觀看或理解一個事物,但是,在某些時候也會出現這種經驗代入式的視覺模式,并與客觀的實際事物情況特征產生一些差異,因此,當我們觀察事件時,并不是孤立地、單個地去觀看,而是結合了過去的經驗以及印象,由此組成了一個完整的形象。這就是歐普藝術中最大的視覺感受。數字媒體時代的歐普藝術

歐普藝術在20世紀60年代曇花一現,然后又迅速地淹沒在各式各樣新型的藝術潮流中,甚至,在許多主流藝術通史都鮮有提及。在千禧年后,歐普藝術曾短暫地出現在公眾視野。2007年,有兩個關于歐普藝術的展覽分別出現。在美國,哥倫布美術館舉辦了名為“視覺神經:20世紀60年代的知覺藝術”(Optic Never Perceptual Art Of the 1960s)的展覽,與此同時,在德國法蘭克福也舉行了“歐普藝術”(OPART)的展覽,來梳理歐普藝術的來龍去脈。最近次關于歐普藝術的討論,是2016年夏天在哥本哈根的路易斯安娜美術館舉行的一次大型歐普藝術展覽,在這次展覽中最特別的,便是展現了數字媒體下的歐普藝術。

在數字化的今天,藝術家已不再單純地以傳統的媒介去創造藝術,它已經不是藝術家的專利,科技的發達使歐普藝術擁有其他的可能。隨著技術的進步,圖像的制作和軟件的發展越來越迅猛。現在人類視知覺的研究和計算機圖像技術的進步,已經可以制作和生成出效果更加豐富和更加絢爛的“歐普藝術”。例如意大利藝術家大衛·伯里阿尼(Davide Bcriani,1936—)的作品《超立方》,藝術家將四個正方體個套一個地垂直放置,在運動中產生了強烈的視覺效果和心理反應。

日本立命館大學(Ritsumeikan University)教授北岡明佳(Akiyoshi KITAOKA)設計的各種視錯覺圖像,能讓計算機自動生成歐普藝術圖形,實現將普通彩色圖片轉化成有歐普藝術效果圖形的可能。

數字媒體的歐普藝術,將藝術與科技相結合,裝置與燈光相結合,使這一類的歐普藝術作品更多了一些互動的趣味,也在當下,依然煥發出新的活力。