超寫實主義 極端寫實營造虛幻界

馮翊

即使是藝術門外漢,當一幅逼真的繪畫呈現眼前時,也足以勾起興致駐足觀賞,畫面上細致人微的刻畫,任何細節都被處理得精致無比,這種媲美高分辨率照片的作品常被誤認為攝影,讓人真假難辨。相比抽象繪畫,超寫實主義繪畫的觀賞門檻極低,因而頗受大眾歡迎。極端寫實之下是對抽象藝術一種分庭抗禮的態度。通常來說,超寫實主義只局限于繪畫與雕塑領域,并在數碼科技等技術進步的加持下不斷蛻變、發展,飽受爭議的同時也在日益獲得越來越廣泛的關注。

以極致寫實反叛主觀抽象

超寫實主義(Hyperrealism)發端于20世紀70年代的美國,起初是一群刻意描摹照片的藝術家,他們的逼真繪畫被稱為照相寫實主義。他們公然承認照相是繪畫的基礎,并在畫面上完全忠實于照相機鏡頭記錄下的景象。通常畫家選擇的并不是藝術相片,也不是攝影師的杰作,而是普通的快照,這種“簡單”“粗暴”的藝術形式在當時并未獲得學術界認可。

而“Hyperredism”一詞最早在1973年出現于法語術語中,即“Hyperreollsme”,由by Brachot創建。它是當年在他位于比利時布魯塞爾的畫廊的一個主要的展覽的標題。該展覽主要是由美國照相寫實主義畫家組成,包括拉爾夫·戈因斯(Ralph Gongs)、查克·克洛斯(Chuck Olose)、唐埃迪(Don Eddy)、羅伯特·貝克特爾(Robert Bechtle)和理查德·麥克萊恩(RichardMcLean)。它還包括一些有影響力的歐洲藝術家。自此以后,“Hypereaisme”被廣泛用于形容受照相寫實主義畫家影響的畫家。故此,超寫實主義是照相寫實主義的發展與延續。實際上,這種藝術流派的興起子照相機有著莫大的淵源。

眾所周知,在超寫實主義出現前的一個世紀,照相機的發明給西方藝術界造成了一場前所未有的革命。當時,歐洲藝術家認為照相機的出現可以全面取代寫實主義繪畫對客觀世界的記錄功能。于是,他們放棄了摹寫自然的傳統做法,轉而走向主觀與變形的道路,繼而誕生了表現主義、立體主義、超現實主義等一系列藝術流派。經此洗禮,注重個人表現、傳達內心世界與情感,成為了西方現當代藝術的理念基石。在超寫實主義興起之時,抽象藝術與極簡主義在美國盛行,而前者無疑是對后兩者的反叛,它仿佛給藝術史開了一個玩笑,從寫實轉變到抽象,又由抽象變回寫實,藝術史的車輪轉了一圈又回到原點。盛行了個世紀的抽象藝術,已讓藝術家們紛紛對照相機的機械記錄表示不屑,而超寫實主義藝術家則反其道而行,積極擁抱照相機。

所以,超寫實主義藝術家在創作上毫不掩飾地利用照相機。他們常常先利用照相機拍攝所需對象,然后再利用幻燈機將照片投射在幕布上,產生的圖像會比肉眼所看到的內容要大得多,也精確地多。藝術家再根據投影

絲不茍地將圖像描摹到畫布上,他們常常把照片劃分為許多小格,再按照比例一小塊一小塊地仔細復制。這樣帶來的效果便使畫面形象往往比現實中的對象放大了數倍甚至更多,一些在現實中難以被肉眼觀察到的細節便被放大子畫布上,被客觀、逼真地描繪出來,給觀者帶來震撼的視覺沖擊,成為超寫實主義的一大特色。

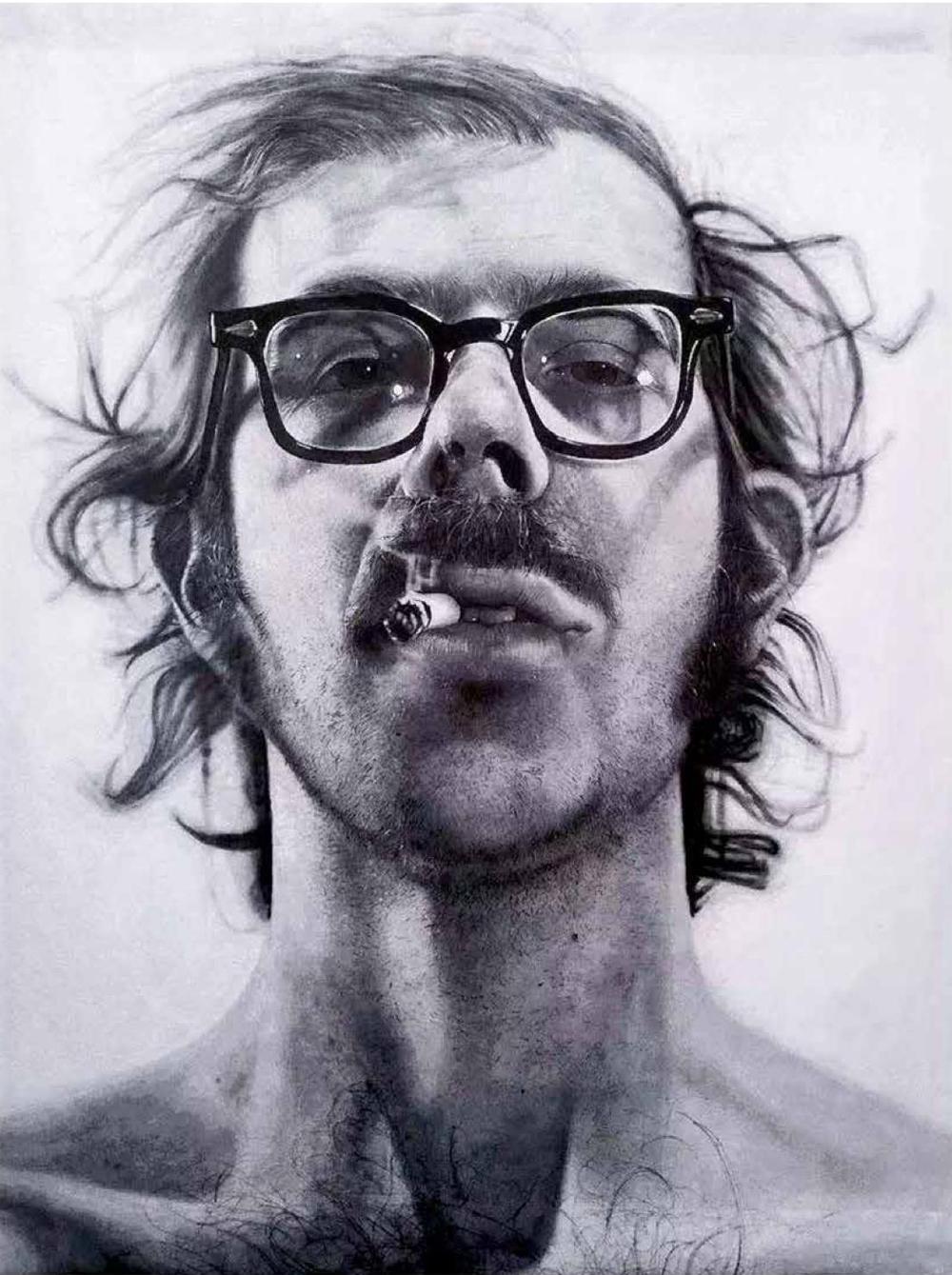

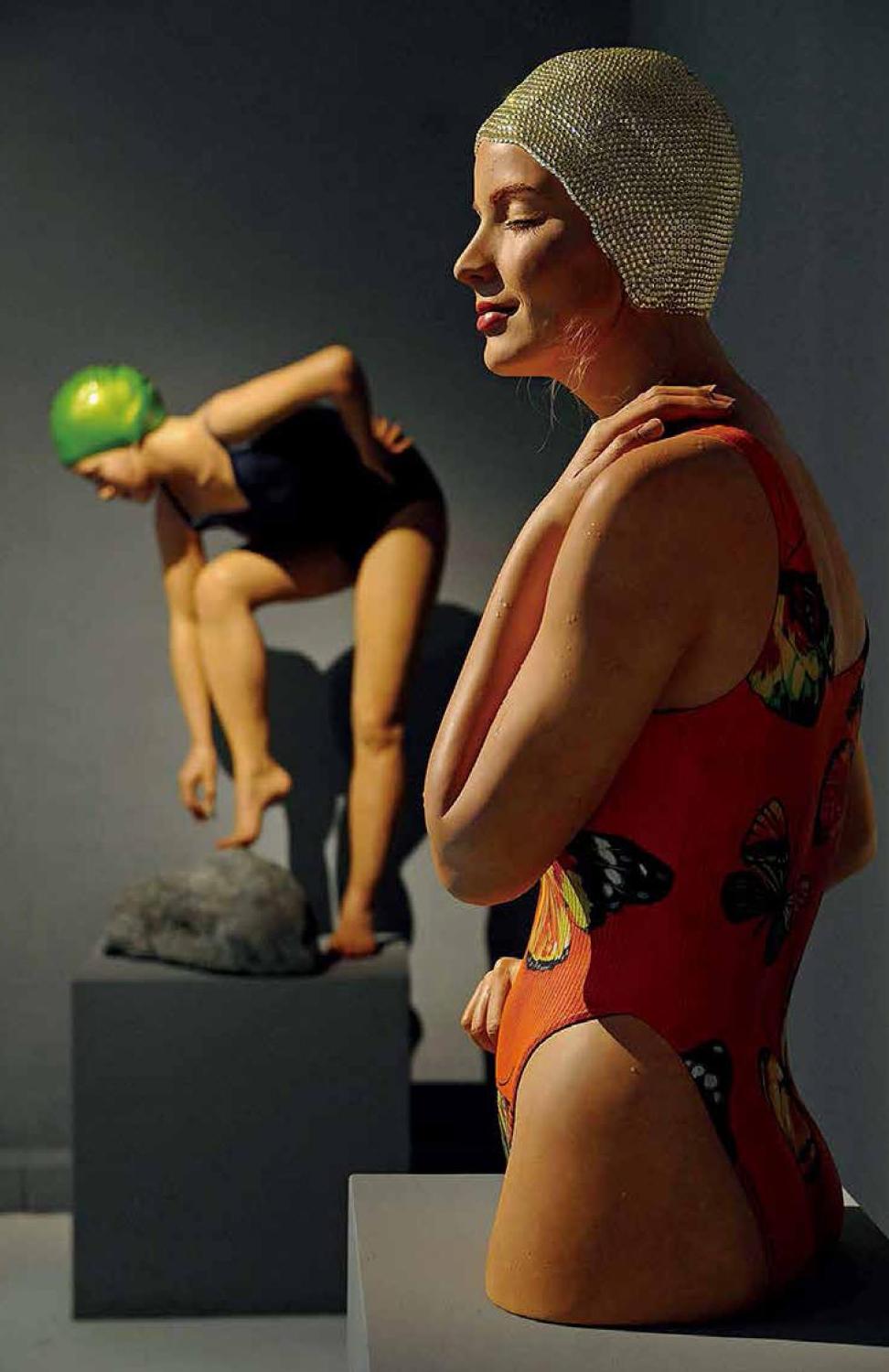

到21世紀初,超寫實主義已得到學術界的普遍認可。美國的丹尼斯。彼得森(Denis Peterson)被認為是具有開拓性的超寫實主義藝術家,其他美國著名的超寫實主義藝術家還有查克·克洛斯(Chuck Close)、卡蘿爾·費爾曼(CQroleFeuerman)澳大利亞的羅賓。埃利(Robin Eley)等,當然,他們的創作載體已經不再局限于油畫,還有素描、鉛筆畫等各種媒材。

極端逼真意義何在?

不少人對超寫實主義感到困惑與不屑,反對者認為這不過是機械地畫照片而已,是討好大眾的媚俗做法。更有不少人質疑:這種極端逼真地寫實主義繪畫,對藝術史到底有何存在意義與價值?

實際上,超寫實主義并非簡單機械地描摹客觀對象。超寫實主義藝術家認為,傳統的寫實主義始終或多或少地注入創作者的主觀感受,是一種主觀寫實或人文現實,而照相機則不含任何主觀視角反映對象,能提供給觀者更多了解對象的信息,傳達的范圍也就更普遍,因而蘊含了更多解讀的可能性。因此,超寫實主義的作品追求酷似與逼真,如頭像比原頭部大十倍,頭發絲、面部毛孔、都絲毫不差地畫出來;雕塑作品與真人一般大小,涂上膚色,穿上衣服,配以道具,極度逼真。營造出出嚴峻、冷漠的藝術效果。將客觀發揮到極致。造成一種異平尋常的美學和心理效果。

與此同時,超寫實主義藝術家呈現極端逼真對象的同時,也是在刻意、盡力避免在創作過程中融入任何個性元素,包括個人情感和態度,這在某種意義上反而成了對人們正常的觀察方式的一種挑釁。因為在一般情況下,人們對形象的視覺感知不會細致到面面俱到,不放過任何細節。超級寫實主義的寫實可以以假亂真,但它對所有細節一視同仁的清晰處理,則暗示了它與現實之間的距離,暗示了真實之下的不真實。這種超脫于對象之外的客觀態度,表面上看,它是對寫實的恢復,而實際上,它是對當代社會的某種揭示,也包含了某種對社會的觀念,它反映的是后工業社會中,人與人之間的情感疏遠與冷漠。

換個角度說,超寫實主義這種刻意避免個性、不摻雜任何個人情感的做法是與強調融入個人情感的抽象藝術唱反調,藝術家為何總要在作品中向觀眾傳達某種觀點或情感?盡力還原一個真實的對象,并讓觀眾自己作出解讀,又何嘗不可?從這一層面上看,超寫實主義實則給予觀者更開放的觀賞維度。顯然,寫實在這里已經成為與抽象并駕齊驅的一種現代藝術手法。

雖然超寫實主義的畫家和雕塑家使用照片作為參考,但其目的在于創造一個更加明確和詳細的渲染作品,而非直接的敘述和描寫。所以,超寫實主義作品在主題處理上更傾向于讓對象變為一個生動形象。超寫實主義作品中的對象和場景往往描繪得非常精致,比如紋理、表面、燈光效果和陰影畫表現得潔晰,色調、氣氛也往往被現實更唯美等,超寫實主義創造出原始照片中沒有的一個新的現實的幻想。這并不是說他們是超現實主義,因為這種幻想是一個令人信服的描寫現實。

超寫實主義的哲學源自讓·鮑德里亞的理論,“模擬的東西永遠不在現實中存在”。(the simulation ofsomething which never redly ended)因此,超寫實主義利用數碼照片并擴展、創造一個新的現實的感覺,使觀眾得到高潔晰度圖像的幻覺,但是比圖像更細致。圖像無限接近于客觀對象,卻又絕非對象本體,破具幾分玄妙的意味。

超寫實主義與中國

超寫實主義對中國也產生深刻的影響。在超寫實主義興起時,中國正迎來了改革開放,與中國自1949年以來確立的寫實主義傳統融合、碰撞,融入了中國的民族特色。如在改革開放初期以《父親》為代表的鄉村寫實主義就有借鑒照相寫實主義。

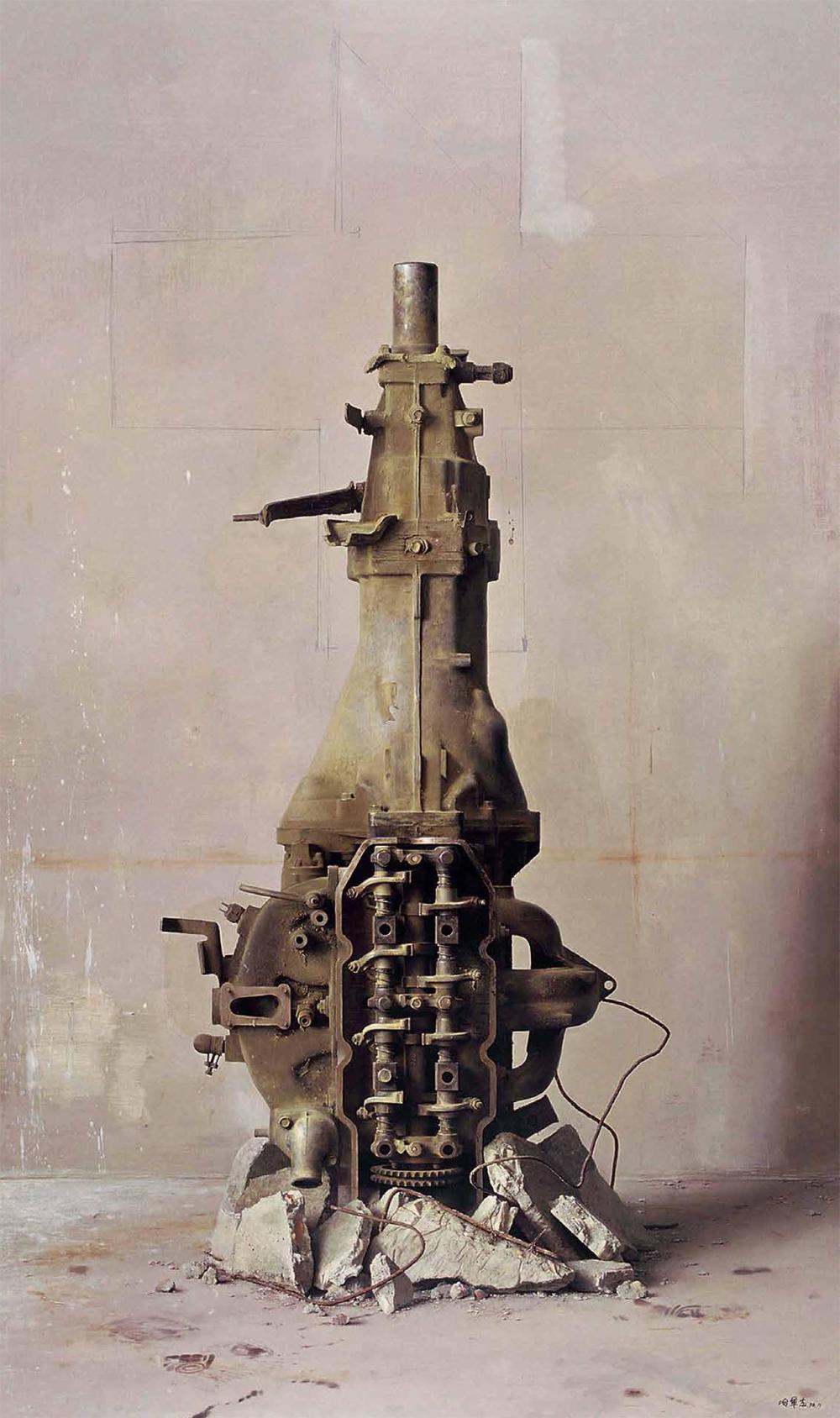

而中國當代超寫實主義畫家以冷軍最具代表性。從早年的《大柿子》等靜物寫生,到《五角星》《肖像之像一小唐》《豐碑》等超寫實主義作品,大到靜物細膩的光澤,小到毛衣上的每一根毛線都得到了精致的刻畫,他的作品帶有一股晾心動魄的力量,觀者無不被他纖毫畢現的表現手法深深折服。當然,冷群在藝術上追求不可被復制,他筆下的對象不僅極致唯美,超高的寫實技巧絕非能簡單地復制出來,另一方面,他在創作上也并非簡單地復制過去做法,他“不擇手段”地利用一切來表現。冷軍作畫并不只靠畫筆,他在作畫之前,要首先制作實物。報廢的發動機、大塊的水泥、電焊槍、老虎鉗,這些甚至比畫筆還要重要。

從冷軍身上不難發現,超寫實主義也在不斷借鑒、利用前沿的藝術形式、技術手段向前發展。寫實不過是一種藝術手段,也無關藝術水平地高低。