金磚與翻砂鑄錢

張安昊(中國國家博物館)

一 引子

明、清兩朝的皇家建筑中使用一種規格很高的鋪地材料——金磚,它產自長江下游地區,因為工藝考究,制作時間長,成品率低,質地堅硬等特點,成為御用的建筑材料。20世紀末,已有學者對其展開研究,多是考究制作方法,以期復原傳統工藝,代表的有楊物華、繆松蘭等。進入21 世紀,金磚引起歷史學界關注,有《清宮金磚檔案》出版,其主編之一的宋玲平根據文獻注意到金磚參與中央翻砂鑄錢,并將其開列在金磚的功能中,但憾未深究。同時期成立的蘇州御窯金磚博物館,對金磚在明、清兩朝的制造、運輸、使用等都做了相關陳列,但亦未說明其參與中央翻砂鑄錢。

翻砂鑄錢在錢幣學界已有學者關注,代表者如周衛榮,對該工藝的產生和發展做出深入研究;近年,楊君在前人的基礎上,依據實物證據,將該工藝的產生時間提前到北魏時期。可以說,金磚參與翻砂鑄錢在上述學科中尚屬新生事物,本文在前輩學者研究的基礎上,將文獻與實物結合,探索該工藝的細節,并依據文獻推測其存在的大體時間。

二 金磚用于翻砂鑄錢

乾隆十五年(1750)二月,兩江總督兼蘇州巡撫黃廷桂在奏折中提到,上一年官員丁士英押解圓明園等皇家建筑所用的金磚中,有一千一百塊是發給寶源、寶泉兩局。乾隆三十一年(1766)三月,江蘇巡撫明德在奏折中也提到該省制造壇、廟、宮殿及寶泉、寶源二局需要用二尺金磚二千塊,并備用磚二百塊。地方政府在為皇家建筑制造、解運金磚中有發解到寶泉、寶源局的,而二局分別隸屬戶部和工部的鑄錢局,是國家機關下屬的具體辦事機構,若這兩處也用金磚鋪地,實屬僭越,這是不可能出現的情況。

通過查閱文獻可知,寶泉、寶源二局領用金磚并非將之當做建材使用,而是翻砂鑄錢業務流程中所必需的一個工具,也僅限于此二局。乾隆五十九年(1794)七月,綿恩等人在奏折中明確指出金磚為“各爐作為翻沙托模之用”。在光緒十九年(1893)七月工部咨文中也有“金磚托沙翻印錢模”的記載。

三 金磚的分配

光緒十九年工部咨文提到“寶源局鼓鑄錢文需用金磚向系取用九十三塊”,可以按此推算金磚的分配情況。光緒二十五年(1899)成書的《欽定大清會典事例》載,光緒十二年(1886)奏準,由于滇銅運輸恢復暢通,并可以購買洋銅進行補充,從當年三月開始恢復正額爐座和臨時爐座共同鼓鑄的規模,即老爐二十五座、勤爐六座共三十一座;同年成書的《欽定大清會典》記載寶源局新舊兩廠共有爐座三十一座,可以判定:寶源局光緒十二年至二十五年爐座為三十一座。由此,用索取金磚的數量除以爐座數量,可以計算出寶源局每爐正好分配到三塊金磚以供鑄錢。

據此還可以推得寶泉局當時所需金磚數目。該局有正爐五十座,勤爐十座,共六十座,按每爐所需三塊金磚計算,寶泉局需要金磚一百八十塊。如是,光緒十二年以后,兩局同時開展鑄錢時共需金磚應為二百七十三塊。

我們再來看乾隆朝時兩局情況。雍正四年(1726)時將寶泉局爐座由五十增加到六十座,乾隆七年(1742)增加十座,共七十座,至乾隆五十九年(1794)再次恢復到六十座的鼓鑄規模;寶源局于雍正六年(1728)增加一個廠房(即“新局”)后便形成三十一爐的鼓鑄規模,到乾隆十四年(1749)時沒有變動,此時兩局共需金磚三百塊,而前文乾隆十五年時發解兩局金磚千余塊,這樣多的數量只可能說明這些磚不全部是立即分配使用的,大部分應該是貯庫以備替換的。雖然清朝時中央會根據實際情況,如錢銀比價、原料成本等原因臨時調整開爐數量,但不影響本文依據歷史常態產生觀點。

四 金磚的使用方法

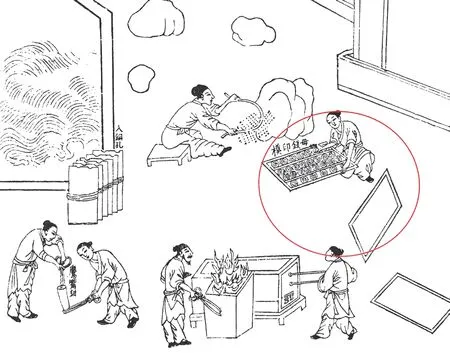

金磚在翻砂鑄錢中具體應該如何使用,似無明確記載。《天工開物》中有對此工藝流程的記載:鑄錢的模具,用四根木條做成空框,用篩過的極細的黃土混合木炭粉填充,土層表面用杉木炭粉或柳木炭粉鋪灑,再或者用松香與菜籽油的煙熏,然后將母錢的任意面平鋪在框面上,再用一個木框按前法填實并鋪灑炭粉,將兩個框一對一地蓋合并將土壓緊,這便形成了制錢的正面和背面兩個框模,然后翻轉,同樣壓實。在反復反轉幾個回合后,將兩個木框打開,取出母錢,不要破壞兩邊土上留下的印模,用刀剔出銅液流動的通道,如此制作十多對木框(圖1)。

圖1

根據上文推算的清朝時每爐分配金磚僅為三塊看,它應是一種輔助工具。上文乾隆年間和光緒年間文獻中有“托模”“托沙”的描述,依《康熙字典》對文字的解釋,“托”字同“拓”,“拓”有“手承物”“手推物”的意義,推知金磚似是在用黃土填實木框的過程中于上捶打壓實并平整砂范操作面或于下充當砧板時使用的,砂箱的尺寸應近所用金磚的尺寸。清朝王慶云記載寶泉局翻砂鑄錢共需看火匠、翻砂匠、刷灰匠、雜作匠、銼邊匠、滾邊匠、磨錢匠和洗眼匠等八個工種協同配合,據此分工,亦可推知其當為翻砂匠所使用(圖1 紅圈所示)。

用金磚充當上、下砧板應是由其泥料細膩、可塑性強的特點決定的。其打磨后表面光潔平整。乾隆五十九年綿恩等稱兩局金磚“每年俱已磨碎無存”,可見工匠經常對其進行打磨,應是保養以確保平整,這符合正、反砂范合范時貼合緊密的要求。

此外,由于高等級建筑有“磨磚對縫”的需求,成品金磚一般都會比款識尺寸略大,才有可能保證使用時按需打磨的靈活性。以二尺見方為例,當時一尺約32cm,二尺約64cm,二尺見方是邊長約64cm 的正方形。圓明園長春園含經堂遺址曾發掘出土一塊嘉慶十七年(1812)造二尺見方金磚,經測量其實際尺寸是646×652×80(mm)(圖2)。清朝“見方”金磚的尺寸有三種,順治朝至乾隆元年(1736)有二尺、一尺七寸見方兩種,乾隆二年(1737)以后又增加了二尺二寸見方的,自此三種尺寸沿用至清末,根據上文乾隆三十一年三月江蘇巡撫明德稱兩局需用二尺金磚得知,中央鑄錢使用的是二尺見方,光緒十九年工部寶源局需求“周方二尺有余金磚”,是這種情況在文獻中的反映。此情況影響下的實物如旅順市博物館藏寶源局光緒重寶錢樹,長度分別有64.7cm 和66cm,可見各爐座砂箱尺寸并非完全一致,砂箱尺寸微弱的差別并不影響錢模的翻印,只是按實際情況盡量保持統一。

圖2

寶泉、寶源局兩個中央機構開展的均是國家鑄錢行為,成品必然要求精美,以彰顯國家的氣派,并為各局的表率,如此才能行用全國。為了確保這點,生產程序定是規范劃一的,以期成品達到最大程度的一致,因此不惜成本使用一些精致的工具是情理之中。同時,鑒于金磚的高成本和特殊的政治外衣,地方錢局應會使用其他工具代替。

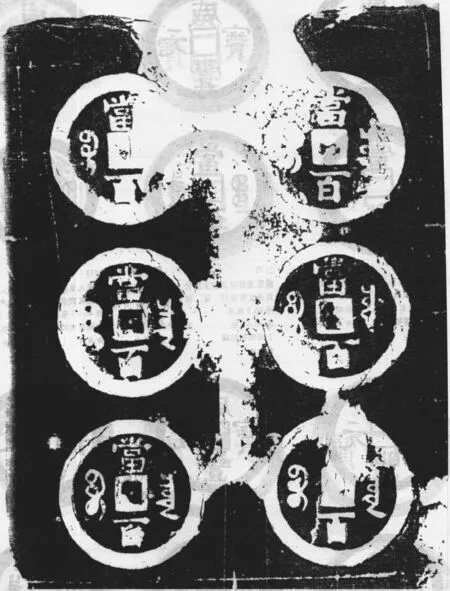

需特別指出的是,《中國歷代貨幣大系》中記載一種由私人所藏的紀局寶泉局的當百面值錢幣磚范拓片(圖3),尺寸205×165×42(mm),四面邊緣保存較好,可知應由一整塊磚雕刻而成。雖然清朝除“見方”金磚外,還有長寬不等近似方形的,但文獻已明確記載其在鑄錢時為“翻砂”過程所用,故兩局用其雕刻成平板范鑄錢的可能性甚微。且其所刻文字并不規范,推測成品錢文亦不美觀,與史料記載“當百、當五十、當十、當五大錢,亦須配鑄精良”出入甚大(反例見圖4 寶泉局當百錢母錢)。咸豐年間開鑄大錢以后,民間私鑄盛行,以京畿為例,“(咸豐三年)未及一年,盜鑄如云而起,通州所轄之張家灣、及長新店左近西山之內并有私爐鼓鑄,利之所在,雖治以棄市之罪,趨者若鶩”,故此磚范極有可能是民間雕刻用于私鑄的,疑材料本身不為金磚,即便是金磚雕刻而成,也是用以私鑄,不能將其當做金磚于鑄錢工藝中的正用功能看待。

圖3

圖4

五 金磚參與翻砂鑄錢的時間

清朝不是唯一使用這種方法的朝代,明朝天啟二年(1622)擔任戶部員外郎,負責監督寶泉局鑄錢事務的湯道衡在談到該局鑄錢時言“每錢萬文用銅九千斤,炸塊二百三十九斤,木炭四十五斤六兩,松香五斤五兩,爐罐六個,每爐金磚二塊”。由此可見明末中央翻砂鑄錢時業已使用金磚。明清時期鑄錢批次稱之為“卯”,所以“每爐金磚二塊”的“爐”所指當為“爐座”,而非鑄錢批次,故不能理解為金磚在翻砂鑄錢時的損耗。

寶泉局是明朝天啟年間才隸屬于戶部,為中央鑄錢局的。明朝的中央鑄錢局長期僅有工部寶源局,工部主管金磚的督造。金磚成品出窯后,流程上可以更為方便地分配到本部的下屬機構使用。似可認為,明朝的寶源局也一直在翻砂過程中使用金磚。金磚這樣特殊的工具,沒有在與湯道衡所處歷史時間大體一致的宋應星之著作中做為翻砂鑄錢工具開列,很可能是他未親眼見過中央鑄錢,僅記錄其所見的地方工藝或為他人口述工藝流程的記錄。且據金磚的特殊性,地方鑄局可能用其它易得的廉價工具替代,似無贅述意義,故而失載。目前,筆者可溯到成造年代較早的金磚為永樂二年,據此,金磚在中央鑄錢局中參與翻砂鑄錢,似從明初一直延續至清末。

[1]楊物華、徐乃平、繆松蘭、徐霞:《古代“金磚”的研究》,《中國陶瓷》,1989 年第4 期;楊物華、徐乃平、繆松蘭、譚訓燕:《“金磚”仿制工藝的研究》,《中國陶瓷》1994 年第1 期。

[2]繆松蘭、徐乃平:《青色磚瓦暨“金磚”的傳統燒成窯爐與燒制技術》,《陶瓷研究》1996 年第3 期;繆松蘭:《大型青磚暨“金磚”的傳統制作方法》,《陶瓷研究》1996 年第4 期。

[3]中國第一歷史檔案館、故宮博物院編:《清宮金磚檔案》,北京 紫禁城出版社2010 年。

[4]宋玲平:《清宮金磚檔案研究》,《清宮金磚檔案》,第15 頁。

[5]周衛榮:《中國傳統鑄錢工藝初探》,周衛榮、戴志強等著:《錢幣學與冶鑄史論叢》,北京 中華書局,2002 年,第199 頁;周衛榮等著:《錢幣學與冶鑄史(二)》,北京 科學出版社,2015 年,《翻砂工藝——中國古代的重大發明》,第256 頁。

[6]楊君、周衛榮:《中國古代翻砂鑄錢起源年代考——以錢幣鑄造痕跡為中心》,《中國錢幣》,2017 年第6 期。

[7]兩江總督兼蘇州巡撫黃廷桂奏折:《動支辦解圓明園壽皇殿金磚腳價銀兩》,乾隆十五年二月二十八日。《清宮金磚檔案》,第68 頁。

[8]江蘇巡撫明德奏折:《辦解壇廟宮殿及寶泉寶源二局金磚需用水腳動用耗羨銀兩》,乾隆三十一年三月十三日。《清宮金磚檔案》,第102 頁。

[9][26][29]中國第一歷史檔案館、故宮博物院編:《清宮金磚檔案》,第15 頁,17 頁,18 頁。

[10][23]綿恩等奏折:《查明京城及陵寢各處節次領取金磚并現存損壞金磚數目》,乾隆五十九年七月初三日。《清宮金磚檔案》,第156 頁。

[11]工部咨文:《為翻印錢模金磚損壞不敷應用應增添致工部錢法堂》,光緒十九年七月二十九日。《清宮金磚檔案》,第536 頁。

[12][27]工部咨文:《為翻印錢模金磚損壞不敷應用應增添致工部錢法堂》。

[13][18]光緒朝《欽定大清會典事例》,卷八百九十,《工部·鼓鑄》。

[14]光緒朝《欽定大清會典》,卷六十二,《工部·錢法堂》。

[15]光緒朝《欽定大清會典》,卷二十四,《戶部·錢法堂》。

[16][17]光緒朝《欽定大清會典事例》,卷二百十四,《戶部·錢法》。

[19](明)宋應星:《天工開物》(譯注),潘吉星譯注,上海古籍出版社,2013 年,第128 頁。

[20][21]漢語大辭典編纂處整理:《康熙字典》(標點整理本),北京 漢語大詞典出版社,2020 年,第364 頁;第372 頁。

[22](清)王慶云:《石渠余紀》,北京古籍出版社,1985 年2 月第一版,2001 年2 月第二次印刷,第210 頁。

[24]北京市文物研究所編:《圓明園長春園含經堂遺址發掘報告》,北京,文物出版社,2006 年,第120 頁。

[25]圓明園長春園含經堂遺址出土嘉慶十七年造二尺見方金磚,《圓明園長春園含經堂遺址發掘報告》,圖版四八:1。

[28]高桂云提供咸豐元寶背滿文寶泉局當百雙列六枚磚范;馬飛海主編:《中國歷代貨幣大系·6·清錢幣》,上海世紀出版集團,上海教育出版社,2004 年,第233 頁。

[30]《清文宗實錄》卷一百十三,咸豐三年十一月壬戌。

[31]中國錢幣博物館藏清代“咸豐元寶”寶泉局當百母錢,中國錢幣博物館編:《中國錢幣博物館藏品選》,北京,文物出版社,2010 年,第98 頁。

[32]《順天府志》,卷十二,京師志十二,清光緖十二年刻十五年重印本。

[33](明)陳于廷:《寶泉新牘》,卷二,明天啟刻本。

[34](清)吳暻:《左司筆記》卷六《錢法》,清鈔本。

[35]故宮博物院藏“永樂二年成造細料二尺二寸金磚”,編號:資古建00002782。