淺談住宅冷凝水設計及回收潛力

錢子俊,吳文堅

(浙江綠城建筑設計有限公司,浙江 杭州 310007)

城市小區空調使用普遍,空調在制冷時會產生冷凝水。目前,對空調冷凝水的處理主要是通過豎向管道系統對其收集,間接排放至室外雨水管道系統。空調冷凝水具有非連續流、小流量和明顯的季節性等特征,另外冷凝水的水質要明顯好于其他生活雜排水。由于《建筑給水排水設計規范(GB 50015—2003)》[1]未給出冷凝水量計算公式,也未對冷凝水管徑作出相應規定。

本文以住宅小區為例,結合冷凝水形成原理,對不同地區空調冷凝水水量的計算作一些研究分析,給出空調冷凝水立管經濟合理的管徑取值,結合海綿城市的要求,分析住宅小區冷凝水回收潛力。

1 空調冷凝水理論計算水量

夏季空調運行時,空氣露點溫度要大于蒸發器表面的溫度,空氣中水蒸氣在空調蒸發器表面凝結成水膜,室內空氣與水膜不斷進行熱質交換從而產生冷凝水,冷凝水溫度一般約為13℃~15℃[2]。

空調產生的冷凝水量,可由進入室內空氣的總含濕量減去室內空氣含濕量得到。室外空氣W 和室內空氣N 混合,混合后達到狀態C,混合空氣進入風機盤管或者表冷器冷卻,與相對濕度線φ=95%相交于送風狀態點L,之后送入室內對室內空氣進行降溫除濕,墻壁等對室內空氣的輻射加熱,室外濕空氣補充至室內混合到C點,空氣的處理過程如此循環進行。

圖1 混合循環過程焾濕圖

冷凝水的生成量計算公式如下:

Q1=ρV(dC-dL)

(1)

式中:W為冷凝水的生成量,kg/h;

ρ為空氣密度,取ρ=1.2 kg/m3;

V為空調循環風量,m3/h;

dC為混合狀態點C 的焓值,g/kg;

dL為送風狀態點L 的焓值,g/kg。

為簡化計算,假定以下邊界條件:1)用戶選用的分體空調額定制冷量均為3 500 W,壁掛式空調標準循環風量取800 m3/h;2)分體空調室內設定參數相同;3)用戶家庭人數、生活習慣等相同;4)不考慮建筑結構、房間布局等因素對各用戶室內冷負荷的影響。

以杭州為例,室外空氣設計參數取室外干球溫度tw=35.7 ℃,相對濕度為80%。大氣壓力按1 00.05 kPa計,室內空氣參數按空調房室內設計標準來選取,室內干球溫度tN=26 ℃,室內相對濕度φN=60%。空氣的機器露點溫度tL=15 ℃,相對濕度為φL=95%。

查焓濕圖可知以下參數:dN=12.71 g /kg,hN=58.6 kJ/kg,dw=30.28 g/kg,hw=113.7 kJ/kg,dL=10.16 g /kg,hL=40.8 kJ/kg。

根據空氣混合原理可知,混合狀態點C 的焓值為:

dC=(qW×dW+qN×dN)/(qW+qN)

(2)

式中:qw為新風量,qW=q×m=800×15%=120 m3/h;

qN為回風量,qN=q-qw=800-120=680 m3/h。

代入式(2)計算,dC=120×30.28+680×12.71/800=15.34 g/kg。

將dC代入式(1)計算,冷凝水量Q1=4.978 kg/h。

現階段戶式中央空調普及率越來越高,其循環風量比單臺壁掛式空調大很多,由于中央空調產品種類較多,本次假定中央空調循環風量為3 000 m3/h。同時,選取北京、太原、鄭州、石家莊、徐州、長沙、廣州、海口、上海等城市的空調季的平均氣象數據,分別計算在不同風量下的冷凝水量Q1的差異,結果見表1。

從表1可知:1)在相同循環風量下,各地區冷凝水量差異不大。

2)循環風量對冷凝水量有較大影響,中央空調比壁掛式空調產生的冷凝水量大。

表1 冷凝水量計算表

此外空調系統還需要處理室內人員散濕量Q2、食物散濕量Q3,每個家庭按3.5人計算。依據《實用供熱空調設計手冊》[3]提供的數據,在室溫26 ℃,勞動強度為輕度的前提下一名成年男子的散濕量為184 g/h,食物散濕量為每人11.5 g/h。則室內人員散濕量和食物散濕量為:

Q2+Q3=184×3.5+11.5×3.5=684.25 g/h

因此,當風量在800 m3/h時,不同地區冷凝水量變化范圍在4.66~9.74 kg/h之間;當風量在3 000 m3/h 時,不同地區冷凝水量變化范圍在5.58~34.65 kg/h之間。以上計算的冷凝水量為空調穩定運行產生的理論冷凝水量,而實際產生的冷凝水量與空調運行狀況有關。

2 冷凝水立管的設計

《實用供熱空調設計手冊》冷凝水排水系統設計注意事項中要求:由于冷凝水在管道內是依靠位差自流的,因此,極易腐蝕管道,故管材宜優先采用塑料管,如PVC、UPVC管或鋼襯塑管,避免采用金屬管道;冷凝水立管的直徑應與水平干管的直徑保持相同;冷凝水立管的頂部應設置通向大氣的透氣管。但在《建筑給水排水設計規范(GB 50015—2003)》中,僅在第4.3.13條規定冷凝水的排水應采取間接排水的方式,未對立管的管材、管徑、通氣管等作具體規定。實際工程設計中,冷凝水常結合設備平臺的雨水管一起排放,主要差異在于是否設置伸頂通氣管和立管管徑取值不同。楊琦[4]認為,空調機的冷凝水應設專用的排水管并間接排放。由于該排水具有季節性的特點,需要防止總體的排水管臭氣與室內串通。因此,設置伸頂通氣管有助于防止臭氣并改善通水能力,對造價的影響也有限。由《建筑給水排水設計規范(GB 50015—2003)》表4.4.11可知,DN50伸頂通氣排水立管的流量為0.8 L/s,對于層數大于15層高層建筑,排水流量乘0.9系數,也能達到0.72 L/s的排水能力,遠大于表1中冷凝水生成量。《建筑排水塑料管道工程技術規程(CJJ/T 29—2010)》[5]第4.4.3條規定,18層及以上建筑的空調凝結水排水立管的管徑宜為50 mm,18層以下的建筑宜為40 mm,空調凝結水排水連接管的管徑不宜小于25 mm。實際使用中,排水DN40塑料管使用很少,冷凝水與空氣接觸后,水的黏稠度增大,長期使用后管徑變小,從而導致管道易堵塞和流水不暢,再加上小管剛度差容易變形的特點。 因此筆者建議住宅空調冷凝水管徑不宜小于DN50。

3 小區冷凝水回收潛力分析

在國內,收集利用全部的、區域性的雨水較困難,但收集利用居住小區等小范圍內的雨水則比較容易實現,造價低廉,效果較好。收集屋面雨水更為簡單易行,因為一般情況下,屋面雨水很清潔,對含有極少的雜質可不處理,并且管道系統也比較簡單。

以杭州某小區為例,該小區1 046戶,規劃用地面積47 296 m2,地上由16幢17~19層的高層住宅組成。其中綠化面積14 188.4 m2,道路面積為20 080.6 m2。小區精裝交付,均配置戶式中央空調。由于受到覆土深度和室外管網走向的限制,可利用屋面為4#、5#、6#、15#、16#樓,共300戶,屋頂匯水面積為3 514 m2。

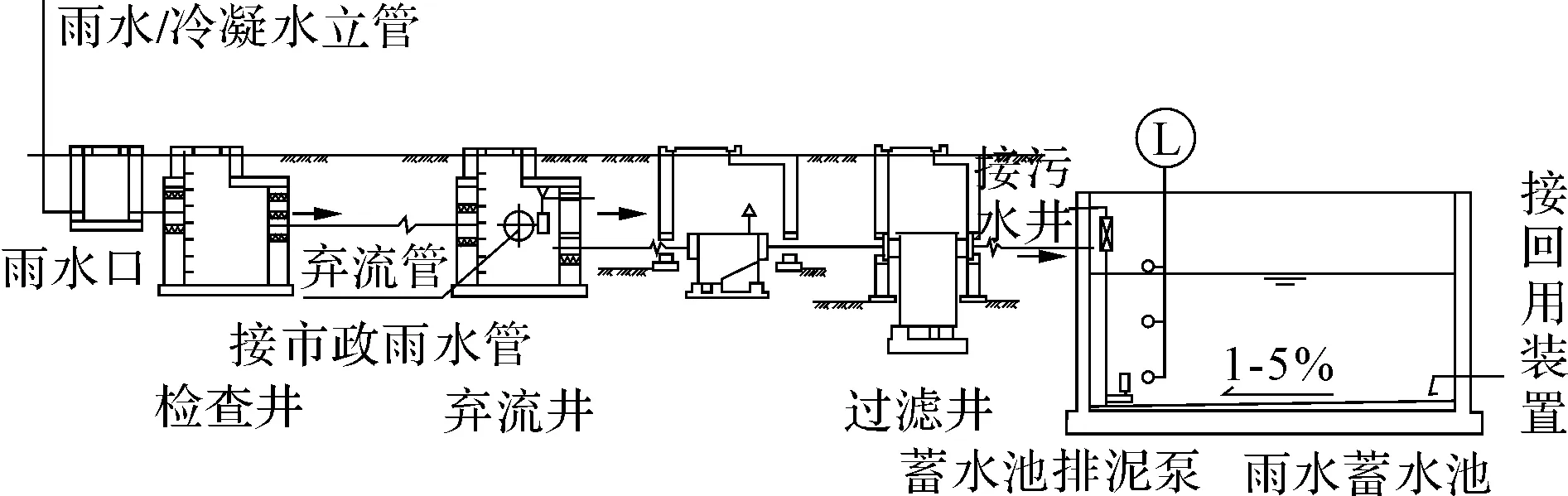

雨水回用系統的設計規模應根據實際情況綜合考慮確定,雨水量充裕的月份,即可收集雨水量大于雨水用水量的月份,回用管網的用水應盡量由雨水供應,少用甚至不用自來水補水,在雨水量不足的月份才使用自來水補水。該套雨水回收系統流程如下,將4#、5#、6#、15#、16#樓的冷凝水管和屋面雨水管接到單獨的室外雨水管網收集系統,再經初期棄流后接到雨水回用系統中,雨水收集原理圖見圖2。降雨時,該系統主要在收集雨水,不考慮冷凝水的匯入;而在未降雨時,大多數家庭會開啟空調,冷凝水通過該管網系統進入雨水回用系統。因此該系統能在空調季始終有雨水或冷凝水進入回用系統,從而保證了雨水回用系統的可持續性,減少了對自來水的使用。

圖2 雨水收集原理圖

杭州市降雨量(2017)統計數據見表2。

表2 杭州市月累計雨量統計數據(2017)

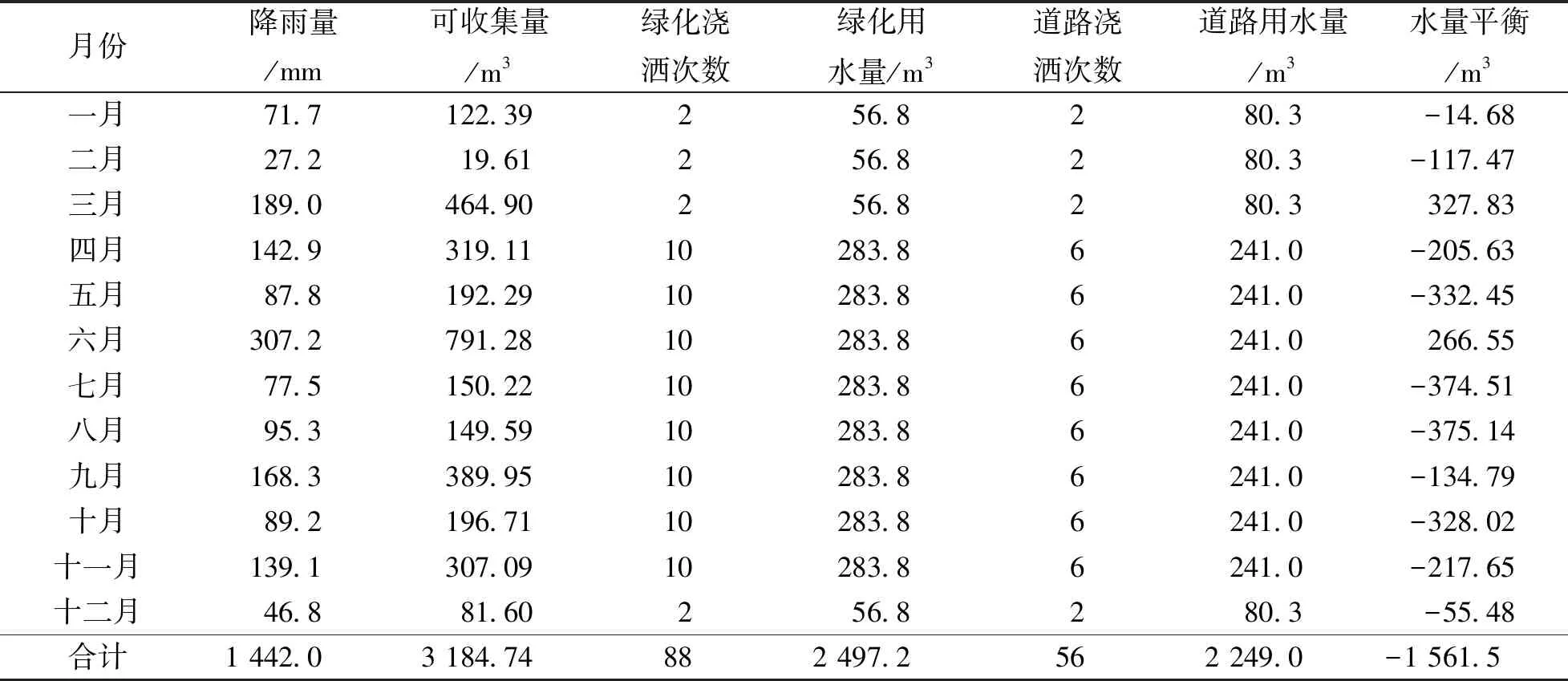

各月份雨水收集量需求量平衡分析見表3。水量平衡計算表編制說明:

1)每月可收集雨水量WS=ψC(hy-δ×n)F/1 000。

ΨC為屋面徑流系數,取0.9;

δ為初期雨水棄流厚度,取3 mm;

n為每月降雨次數,取月均降雨天數。

2)表3中水量平衡項的負數項說明雨水收集不足,需通過自來水補水以滿足用水點水量要求,正數項則需要通過溢流措施溢流。

從表3可知,杭州降水量主要集中在5~10月份,約占全年降水量的71%。在此期間,6月份由于雨水充沛,收集的雨水量大于綠化和道路澆灑用水需求量,而5、7、8、9、10月份雨水可收集量小于雨水用水量,需要通過補水以滿足綠化和道路澆灑的水量要求。

假定該小區入住率為80%,可收集冷凝水的中央空調臺數約240臺,6~9月空調季節平均每月開啟15 d,每次4 h,則空調季每月產生的理論冷凝水量:

V冷凝=18.71×4×15×240/1 000=269.4 m3

若蒸發量、管網漏損等不可預見的損失量按理論冷凝水量10%計,實際可收集的水量約為242.5 m3。對比表3的水量平衡可知,在6~10月份,雨水回用系統約需補水945 m3,7~9月空調季節冷凝水可補充727.5 m3,因此能滿足雨水回用系統76%的補水量要求,減小了自來水的消耗。

表3 水量平衡計算表

4 結 語

目前各地區都在大力推行住宅精裝修交付和海綿城市設計,因此在弄清冷凝水生成原理的基礎上,明確冷凝水設計的相關要點,結合海綿城市的有關要求,對冷凝水和屋面雨水一起加以回收利用,有助于提高住宅的設計品質和水資源的可持續利用。

1) 不同地區的氣象條件下住宅小區空調冷凝水量變化范圍不大,但空調循環風量對冷凝水的水量有較大影響。

2) 住宅小區的冷凝水立管管徑取DN50,既能滿足冷凝水排放要求,又經濟合理,安全可靠。

3) 住宅小區收集冷凝水量用于雨水回用,簡單易行,造價低廉,效果較好,在夏季可大大減少對自來水的使用。