消解與重構(gòu)之間

繪畫作為表達(dá)與溝通的方式,我們都希望達(dá)到無障礙狀態(tài),我致力于通過純粹的語言符號(hào)表達(dá)直達(dá)內(nèi)心,不需猜測與解釋。作品應(yīng)該成為一種通道,一邊是忘我的表達(dá),一邊是無言的觸動(dòng)。這是一個(gè)理想,關(guān)乎語言也關(guān)乎內(nèi)涵。我在前幾年一直致力于繪畫語言的探索與拓展,拓展表達(dá)的可能性,當(dāng)這種探索告一段落時(shí),我轉(zhuǎn)向內(nèi)在的沉淀并重新籌劃自己的作品格局,試圖從自身文化傳統(tǒng)中抽取最純粹的元素,并以我的方式將其轉(zhuǎn)化,成為一種有著文化內(nèi)涵與鮮明文化基因的表達(dá)方式,與生存現(xiàn)實(shí)相關(guān)。

這當(dāng)然是作品實(shí)現(xiàn)到一定程度后的思考,其實(shí)對作品的詮釋是讓人不快的,有一種被文字規(guī)定的感覺,而作品的魅力恰恰在文字之外。好在我也深知,文字的架構(gòu)指向也是不可或缺的,和不可言的那部分一起構(gòu)成飽滿完整的作品空間。所以我雖不善言辭,還是要努力捕捉促成作品的那些復(fù)雜而飄渺的動(dòng)因。

我一直認(rèn)為藝術(shù)創(chuàng)作是某種生態(tài)環(huán)境中的某種成長,即便是最為明顯的刻意,也是成長的一個(gè)階段。我們成長在一個(gè)時(shí)代和這個(gè)時(shí)代所能知所能想的空間,經(jīng)歷著,感受著,自然地生出某些況味,以及詮釋這些況味的欲望。對我而言,最為深徹的可能就是“變”。

“變”可以說成為我們這個(gè)時(shí)代最深的感觸,從生活到文化,消解、融合、重構(gòu)的速度和跨度都超越了任何一個(gè)時(shí)代。而最能感觸“變化”的是身處當(dāng)今中國的我們這一代,物質(zhì)條件、生活環(huán)境到文化觀念,變化是不言而喻的,中西文化的沖突與融合也曾使我們茫然無措,但變化太大太多,我們便不再期許永恒,而是接受了永恒的變化。可以說,我們有點(diǎn)處變不驚了。

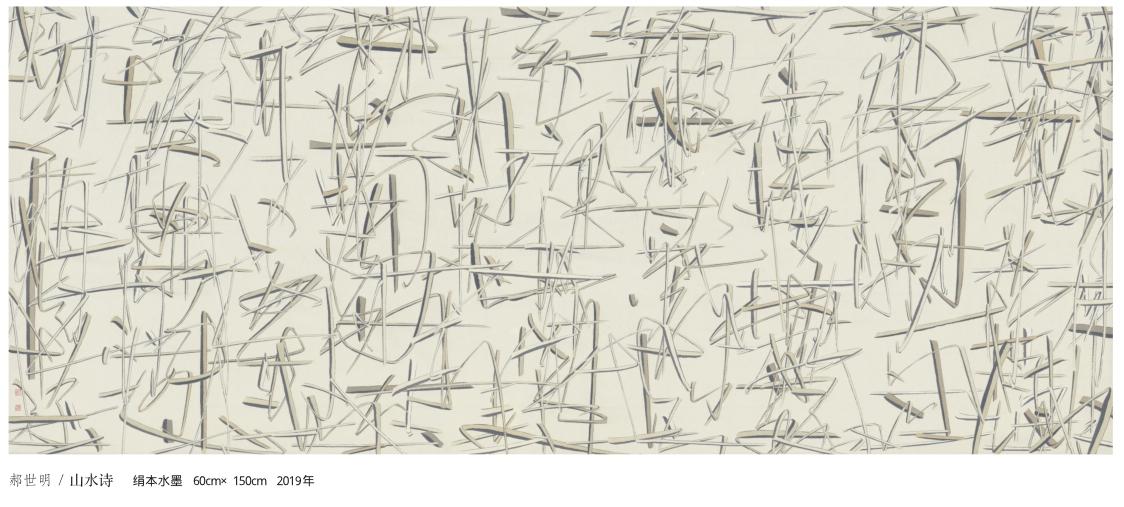

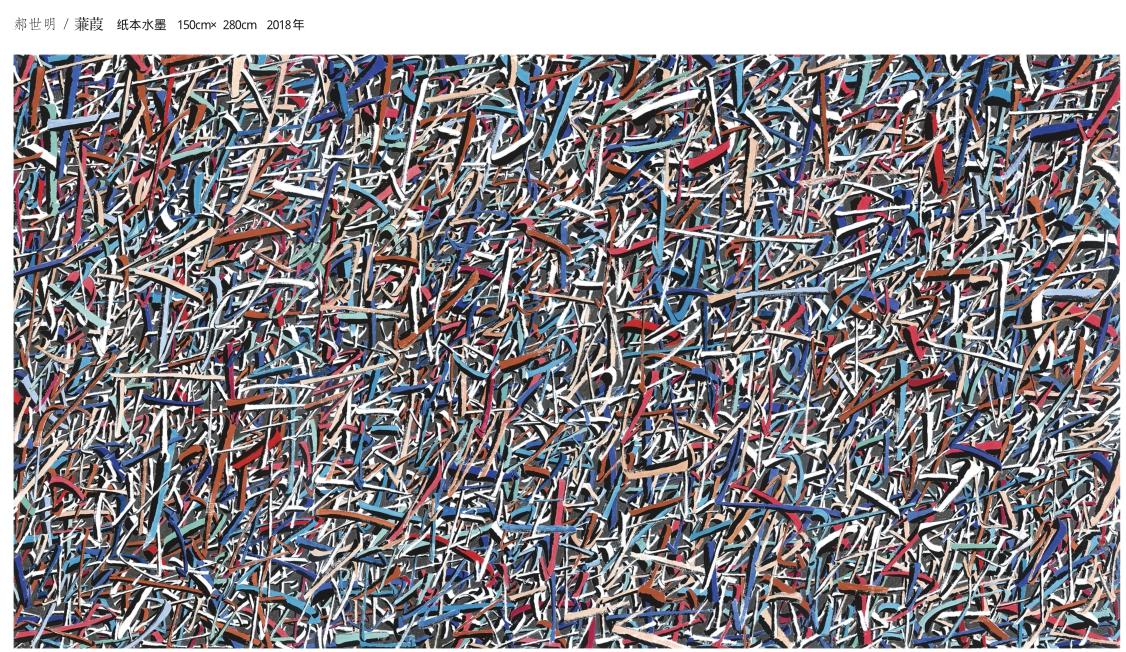

“變”意味著消解與重構(gòu),“變”的常態(tài)即在消解與重構(gòu)之間,我以消解與重構(gòu)的方式組織自己的語言,源于我對生命及這個(gè)世界的基本感觸和深層的思索,生命的過程本身就是在不斷地重構(gòu)、消解、重構(gòu)著,以一種神奇的力量演繹著不斷變化的萬千世界。作為生命的個(gè)體,不論肉體和精神,也在消解和重構(gòu)著,消解和重構(gòu)著是生命的常態(tài)。生命的個(gè)體不論有意還是無意都會(huì)對此有著感知和體會(huì),這是這種雙勾的繪畫語言能夠引起觀者共鳴的本因。時(shí)代讓我們感受到了變化,變化觸動(dòng)了我們的內(nèi)心,不管是否如己之意,但變化是現(xiàn)實(shí)。舊的在消解,新的在生長,這本身就是一種美麗。雖然,中國畫的形象到這個(gè)時(shí)代已不再那樣豐滿,如一尊被歲月侵蝕的千年石刻,殘損不堪但風(fēng)骨依然屹立,似一位堅(jiān)忍的英雄。而文化是有生命的,也有著生命一樣消解與重構(gòu)的變化過程,傳統(tǒng)精神之于今日之現(xiàn)實(shí),也在不斷架構(gòu)出新的內(nèi)涵,以不屈的生命力昭示著人性中不易銷蝕的一面。

只不過,時(shí)代的現(xiàn)實(shí)不只是一種現(xiàn)象,而應(yīng)該是其所昭示的人的生存狀態(tài),是靈魂深處的那一絲隱痛,和由此而生的深層關(guān)懷,浸潤在我們的畫面中!

郝世明

1977年生于山東菏澤。2000年畢業(yè)于天津美術(shù)學(xué)院中國畫系,2014年畢業(yè)于首都師范大學(xué),獲碩士學(xué)位。

2008年“郝世明個(gè)展”,藝術(shù)景中心,上海,中國。

2009年“郝世明作品展”,藝術(shù)景中心,上海,中國。

2013年“化——郝世明個(gè)展”,美術(shù)文獻(xiàn)藝術(shù)中心,武漢,中國。

2015年“郝世明|聚”,Hadrien de Montferrand畫廊,北京,中國;“N.B.PROJECTS:郝世明個(gè)展”,上品藝瑯,北京,中國。

2018年“郝世明|出石”,HdM畫廊,北京,中國。

2019年“繁生——郝世明作品展”,湖北省美術(shù)院美術(shù)館,武漢,中國;“郝世明|新水墨”, La Forest Divonne畫廊,布魯塞爾,比利時(shí)。

多次參加各種學(xué)術(shù)展覽。