樂只君子 福履將之

梁麗君

距今五千年前,在中國廣袤的大地上,無論北方仰韶還是南方良渚,已經出現規模化的稻作農業。依山而峙,山是棲息的屏障;臨水而居,水為生命的源泉。所謂高山仰止,靜水深流。定居于一方以稻作為業的人們對于朝夕相對的自然、山水,何止依賴,簡直崇拜,產生多少詭譎迷離的山水神話,又暗藏多少往昔的故事與觀念。實在的,中國人對于山水的情感早已寫入基因。

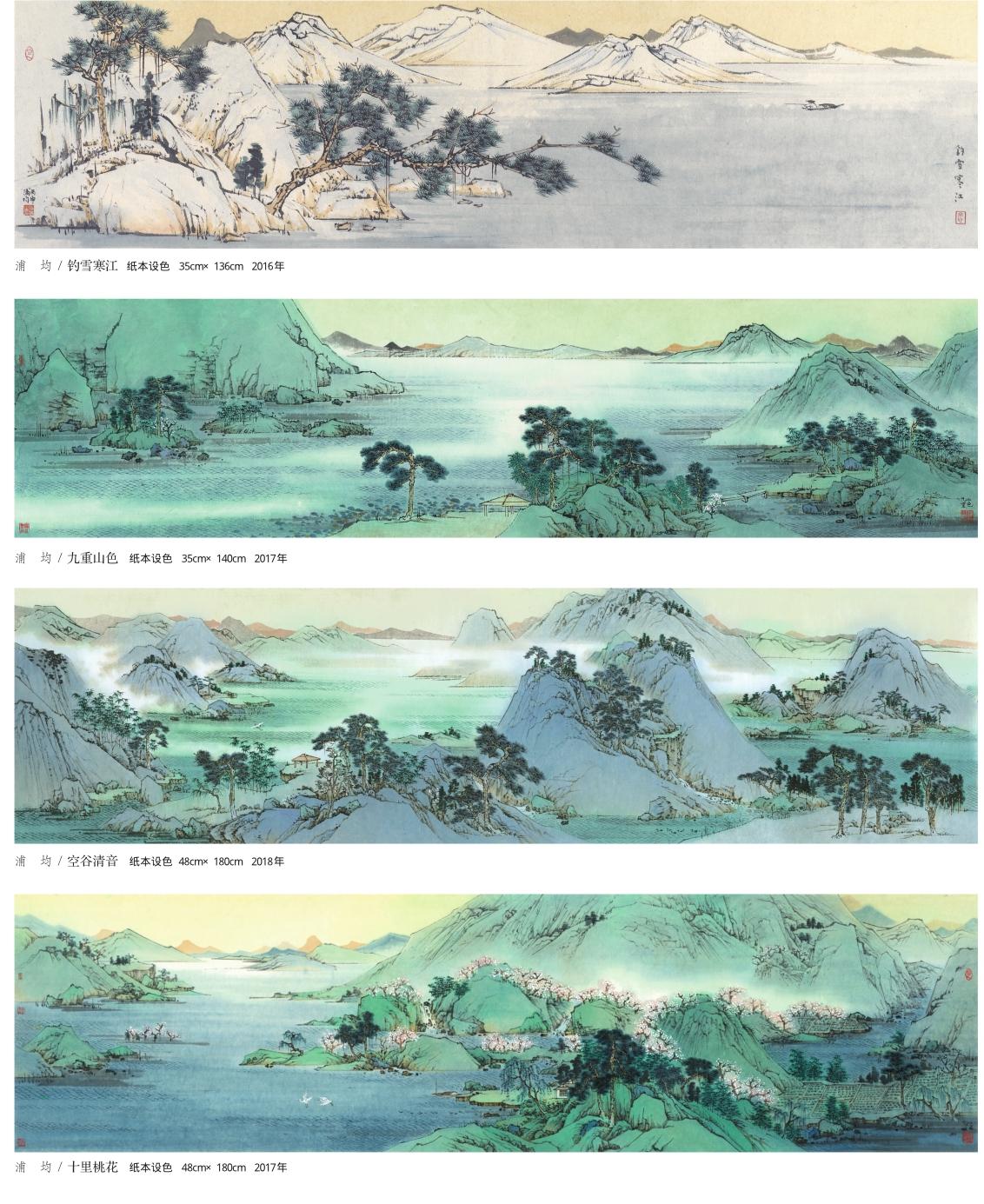

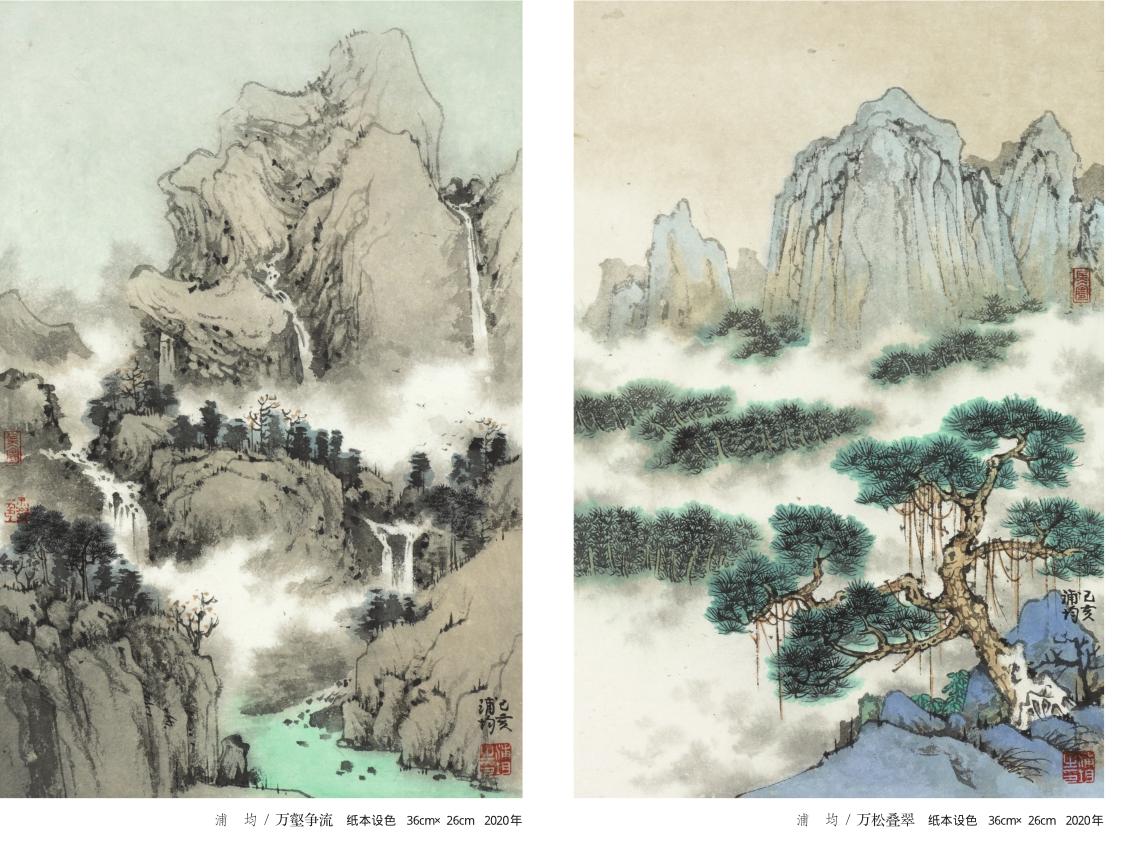

至于魏晉之后,文人邀山入畫,乃“臥游”之,“暢神”之,實為自然且必然的結果。山水畫,在中國繪畫的范疇中,逐漸超越人物、花鳥,成為中國畫的主流,文人的精神家園。寓目所見,千年以來,山水畫的主題依然是“山以水為血脈,以草木為毛發,以煙云為神采”,形式的變化是豐富的,盡管有謝赫的“六法論”作為賞鑒標桿,但時代的變遷決定變數頗多,無論從簡淡、細密到完備,還是“南北宗論”,以及裝飾、再現、超再現之說,抑或對二維與三維空間的關注,這些林林總總,哪怕細微的變化都影響著山水畫家的抉擇,實質上他們的山水畫表現,也是對世界觀的理解與個性的結合。

浦均,即是如此。他畫面的單純、明朗,哪怕繁復的筆法,也統一在整體的色彩語境中,望之儼然,令人忘機。不由想起詩經中的意境:質樸、平和,透著溫潤敦厚,即便清冷筆調,也有所節制,憂而不困,這大概是一種中和之氣吧。若能坐對一日,無論今古,忘卻魏晉,當真是一種幸福。

青綠山水偏工,自李思訓、王希孟、趙伯駒以來,喜愛者頗多,有時難免會陷入優美的窠臼,人云得其工難得其雅,似與文人所崇尚的雄偉、士氣觀念相左。若能在工與意之間尋得平衡,閑話詩意,造境閬苑,亦不失為妙寫春秋。浦均于諸多手法中,獨睞樸質溫潤的色調,簡單清曠的筆法,自有其思量。

王石谷看重青綠山水,認為重點在于“體要嚴重,氣要輕清,得力全在渲暈”。浦均習畫多年,著色偏于沖淡宛轉。唯早期畫面富有抒情與裝飾意味,冷暖色調偏重,但處理轉圜完整,可見于2009年的《寒聲碎》等畫作。滿紙緋色天空,映襯得藹藹丘陵,微泛藍光,綠水沉沉,寒鴨打破靜寂。此時期頗具古風,單純坦誠的畫風初現端倪。其后至2013年起,畫風漸定,詩意湛然紙面,敷色淺淡。無論素月分輝,孤光照影,還是綠水行舟,萬壑爭流,都山川高闊,氣象煙嵐,天地間清清朗朗,意氣悠悠,顯見得畫家漸入佳境。于氣定神閑中,畫手移風而雅而頌,中庸法度純然在胸。即便是些抒情小品:冬夜寒、望春歸,也使濃淡相宜,蕭散舒緩,不見絲毫困頓自矜之情。冷暖色調的處理一如既往,猶見心思,哪怕朱紅粉綠相映,綠衣覆山、黃云橫陳,也未見絲毫沖突,因在渲染中降低了色度明度,猶如古琴之音,淡淡然而能長久,蓋諸聲色能以靜定得之。

浦均對于敷色理念一直如此,但在筆法方面,卻始終在嘗試。早期山形程式化,筆力光滑平順,其后注重皴法與筆力,疏密深遠,情與景偕。又加入諸多內容,如山川之間,有云霧縱橫,水云聚散。亦講求結構的開闔,由平遠至深遠、高遠。

然而,哪怕如此,浦均的畫面仍然保持簡約、寧靜、樸拙之感。以往拉斐爾前派想要回到更原始簡約的文藝復興前期的藝術,認為那時期更接近人的本心。浦均雖然并未如此想,但他始終保有簡樸、平靜的畫面感,有如讓人感受《詩經》的年代。這大概與其性情相關,我與浦均碩士同學,知其為人低調內斂,溫厚簡單。大概他也只是出于本心去作畫,并未多想。石濤說,我自為我,自有我在。

浦均

1973年出生于江蘇鹽城。

2008年畢業于南京師范大學美術學院,獲文學碩士學位,師從劉赦先生;2015年畢業于中國藝術研究院研究生院,獲藝術學博士學位,師從薛亮先生。

現供職于江蘇省美術家協會。

副教授、中國工筆畫學會會員、江蘇省第五期“333”工程第三層次培養對象、江蘇省青年藝術家協會副秘書長。