薪火相傳·勇擔使命:口述廣西藝術學院版畫專業發展歷程

蔣田喜 張瑞霞

【摘要】廣西藝術學院建校,最早可追溯到1938年廣西省立藝術師資訓練班,及1941年的桂林美術專科學校,后又幾經停學與復學。斗轉星移,廣藝的版畫教學事業的建設與發展已八十余年,在各時期先后有陳煙橋、陸田、雷時康、覃忠華、龍家桓、雷務武、李翔、姚浩剛等老師。20世紀50年代末至60年代,在陳煙橋、陸田、雷時康等老師的帶領下,廣藝版畫專業從無到有,篳路藍縷,艱苦卓絕,發展到20世紀80年代末至90年代以來,隨著覃忠華、龍家桓、雷務武等老一輩版畫教育家的深入探索與進一步努力,狠抓時代機遇,版畫教學在規模與質量上得到不斷地發展與壯大,形成今日廣藝版畫教學事業發展的全新局面。本文依據龍家桓先生個人求學、工作經歷口述整理,結合廣藝版畫專業發展歷程進行回顧與梳理,相信對于了解廣藝校史和地方版畫發展狀況具有一定的參考價值。

【關鍵詞】口述;廣西藝術學院;版畫;發展歷程

一、建院初期

1938年,在徐悲鴻和滿謙子的倡導與組織下,在桂林成立了“廣西省會國民基礎學校藝術師資訓練班”,甚至有音樂和美術組,其中美術組先后由張安治、徐杰民負責。1940年8月,更名為廣西省藝術師資培訓班,同年,訓練班開設了木刻課程,先后由黃新波和劉建庵負責擔任老師,他們還主編了中華全國木刻屆抗敵協會的會刊雜志《木藝》,以及舉辦了“全國木刻十年紀念展覽會”。這些早期的木刻教學和活動為廣西以及國內培養了早期木刻運動的許多骨干力量。

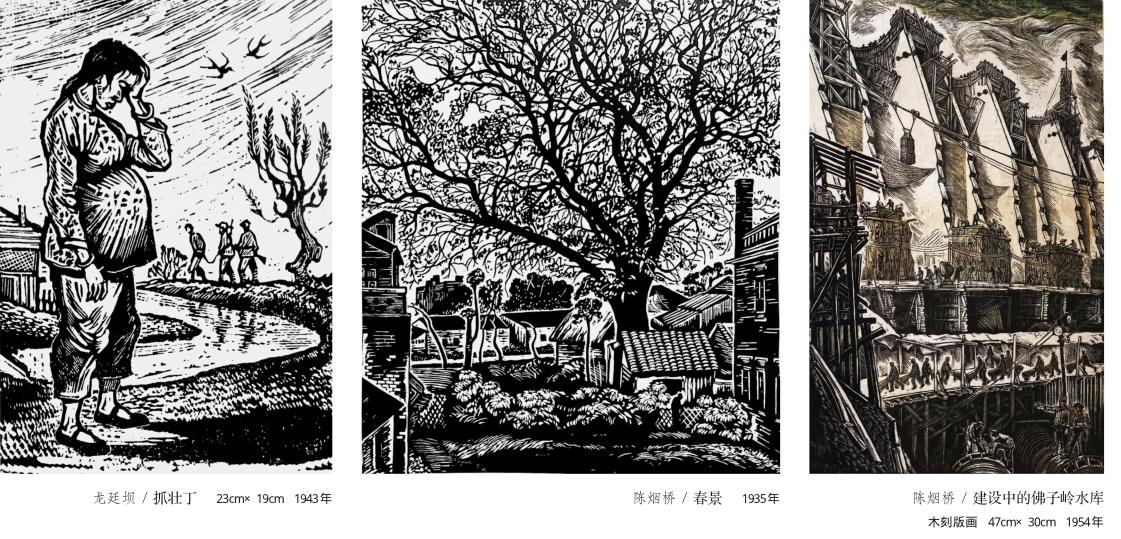

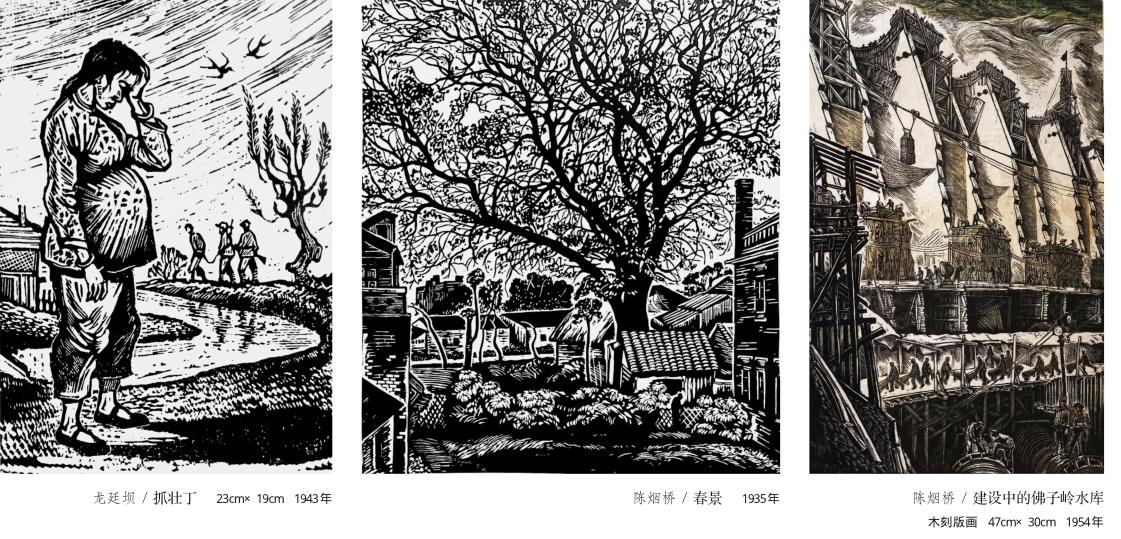

抗戰勝利后,1945年12月底,藝師班改名為廣西省立藝術專科學校。1946年,廣西政府將桂林私立榕門美術專科學校合并到藝術師資培訓班,命名為廣西省立藝術專科學校。桂林市解放第二天(注:1949年11月23日),學校木刻研究會的學生們連夜刻印幾大版歡迎解放軍的木刻墻報,張貼到市區大街上,進行積極的文藝宣傳。中華人民共和國成立前,在學校進行木刻版畫教學的有劉建庵、黃新波、陳煙橋、龍廷壩、蔡迪支這些老一輩版畫家。

1953年,由湖北美術專科學校、廣州美術專科學校、廣西藝術專科學校、廣州音樂專科學校等幾所不同省市的地方藝術院校,合并成立了中南美術專科學校。根據相關資料記載,從1946年至1953年,廣西藝專在七年時間里,為地方與國家培養了約120名美術類人才。

(一)學校版畫專業招生情況

1958年,國務院批準廣西成立壯族自治區,因地方文化藝術建設的需要,恢復并重建了廣西藝術專科學校,教師隊伍由原廣西藝專老師和從全國抽調的一些知名藝術人才構成,有陽太陽、韋宣勞、張梅、陳良這些老師。1958年秋季,學校招收了第一屆學生,當時設置有美術、音樂、戲劇三個系,其中美術系下設有國畫、油畫、版畫專業。

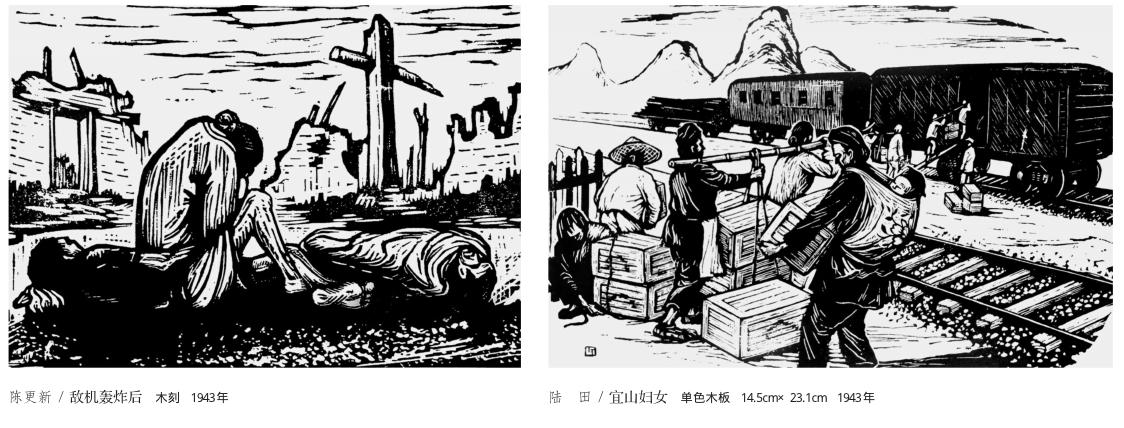

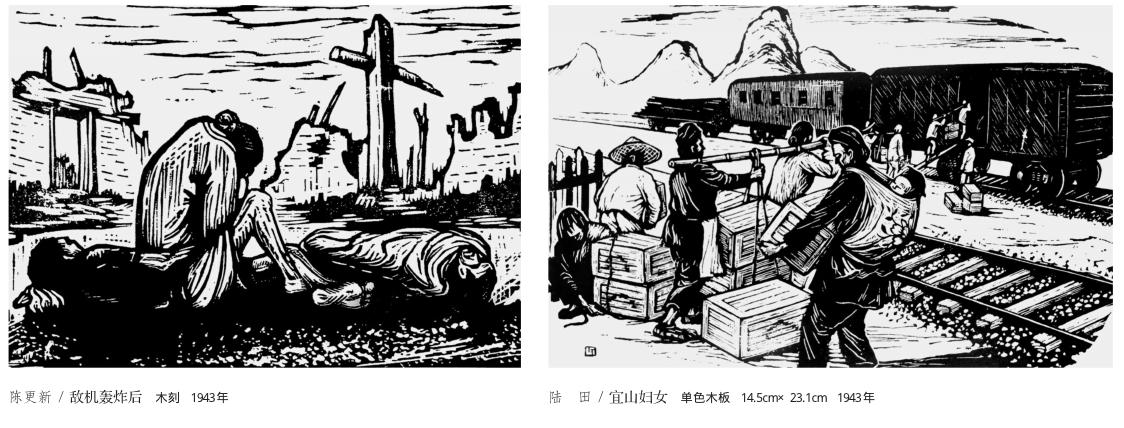

在1958年以前,廣西社會上活躍有龍廷壩、陸田、陳更新等本土版畫青年,這些老師以前追隨和參與魯迅先生倡導的新興木刻運動,強調以木刻為武器,抵抗日本軍國主義侵略,為民族解放斗爭而搖旗吶喊。而在抗日戰爭后期和解放戰爭中,搞木刻版畫創作的青年隨時面臨被國民黨抓去坐牢的風險。所以,不論從學校早期創建歷史,還是新興木刻運動發展上看,版畫藝術存在著一段光榮的革命歷史。

高考前,我在桂林市第一中學(桂林前國立漢民中學)就讀高中,龍廷壩老師是我的美術啟蒙老師,他是1939年考入當時的廣西省立美術師資培訓班的,在中華人民共和國成立以前就創作了《抓壯丁》《無家可歸》《棄嬰》這些作品,還曾經出版了個人木刻集《克敵》。從初中到高中階段,我都加入了學校的美術興趣小組,當時負責班級班徽設計、美術字、大會設計、黑板報這些班級宣傳工作。直到報考廣藝前,我才臨時到圖書館找到一本類似中國美術史的書籍進行突擊學習。

1959年上半年,我報考廣西藝專的時候,學校只在桂林設考區,采取提前單獨招生,不參加全國統考。韋宣勞老師負責美術的主考,考試是畫側面的維納斯石膏頭像。記得當時我只帶了一支6B鉛筆進入考場,入考場后看見大約有考生三五十人,有的考生早已經把一排排削好的鉛筆整齊放好,還有的背著畫夾,有的考生甚至在考試前已經有作品在地方報紙發表過,他們看起來都很專業,而我身材最小,功底也比較差,是最不起眼的一位了。

第二天面試時,韋宣勞老師首先問我:“如果你考不上學校有什么打算?”因為考試前我的身體比較瘦弱,不適合室外作業的學科專業報考,當時又受電影《草原雄鷹》的影響很大,如果考不上就準備學電影的主人翁,報考內蒙古農學院畜牧獸醫系,畢業了去支邊,成為一名受人尊重的醫生。自己如實把考不上廣藝的計劃告訴了韋老師,韋老師又問:“如果考上了你又有什么計劃,你知道哪些藝術家呢?”自己一聽這個問題,就高興了,回答他會好好學習專業,努力成為像徐悲鴻、齊白石之類的有成就的藝術家,學以致用,建設祖國……后面,我和韋老師聊開了,當再看韋老師的臉上時,他露出了比較滿意的笑臉。這就是當時報考的整個情況,主考老師具有很高的自主決定權。

(二)陳煙橋與廣藝版畫

進校就讀后,當時系里只有陳煙橋一位版畫專業老師,后續陸田、雷時康、李貝林這些老師才陸續到來。陸田老師在20世紀30年代已經從事版畫創作,在到廣藝工作之前,曾在柳州美術公司、柳州日報還有柳州中學工作過,在《抗戰八年木刻選集》《中國新興版畫五十年選集》中就有他20世紀40年代創作的《宜山婦女》《救濟委員下鄉》等作品,他還是雷時康老師的中學美術老師。李貝林老師當時很年輕,剛從浙江美術學院(現中國美術學院)畢業,西安美術學院前任院長劉文西和李老師是同班同學。李老師比較擅長素描,造型能力非常好,到了學校工作后主要教素描,還兼秘書工作,很遺憾的是可能因為行政工作占用了他的創作時間,所以不怎么搞創作。當時系里還有一位教素描和水彩專業的梁加堅老師,廣西桂平人,他是跟著陳煙橋老師從中國美協上海分會一同回來參加建設廣藝工作的。

陳煙橋先生在20世紀30年代初曾加入中國左翼美術家聯盟,后面和魯迅有關于木刻創作的信件交流,有作品入選在魯迅所編輯的《木刻紀程》,還參加了魯迅與木刻青年的創作座談。中華人民共和國成立后,他從事著美術相關的行政工作,在版畫創作上也取得很大的成就,在全國版畫藝術界具有很高的名望,除了擔任中國美術家協會上海分會秘書長、中國美術家協會理事外,還擔任了大眾美術出版社的主編,當時他還編輯出版了《新中國木刻》《上海美術運動》等書籍,總體來說還是在做和版畫創作、行政管理和理論研究相關的工作。1958年,在他正當年的時候,選擇到了廣西支邊,擔任了廣西藝術學院美術系主任,這不得不說是廣藝乃至整個廣西藝術界的幸事。當時廣西藝術學院在國內是繼中央美術學院之后全國第二所將版畫納入高等教育的高校,因為學校招收學生是先錄取,入學后再進行分專業,我們這些愛好美術的青年學生剛進大學,還不太了解版畫,傳統的教學與認識上只有中國畫和油畫,所以在專業分配上,學校碰到了些困難。

陳煙橋老師當初是一個人到廣西藝術學院參加工作的,過來時已經四十多五十歲,他愛人和孩子都還留在上海。一天晚上,我和張文祥、秦喬喜、文均等八位接到系里面趙佩云書記關于分專業的通知后,大家就去了陳煙橋老師家。一進門就感覺到這是一個學者的家,生活條件非常的簡樸!我發現他家里面除了書以外,再就是有一兩雙比較舊的皮鞋,其他什么都沒有!陳老師翻箱倒柜把資料、作品和一些書籍拿出來給我們學習,他首先向我們介紹了木刻版畫藝術在我國的發源,再到國內發現現存最早的木刻版畫插圖《金剛經》書籍等,這樣從木刻版畫發展史的角度向大家介紹了一遍;然后他又講解了新興木刻運動的重要影響和意義,以及國外版畫發展情況;最后是歸納總結版畫藝術的價值和功能。聽完他的詳細講解,同學們對版畫有了一個比較全面的認識,但心里面還是不太踏實,沒底。

陳煙橋老師講完后,趙佩云書記首先講話:“同學們,組織上討論分配八位同學學習版畫專業,現在聽聽你們有什么意見啊?”因為趙書記事先給我打了招呼,我就搶先表態說:“我同意聽從組織的安排,我學版畫。”說完后,其余同學原本可能有些其他想法,還在猶豫。那時候的學生比較團結,不像現在的學生那么調皮,又因為有一半的同學都是桂林的,他們看見我首先表態發言了,大家起初都不做聲,沉默了幾分鐘后,就有張文祥第二個發言表示同意了。于是,這個缺口就打開了,大家都說:“好,我同意了。”就是在這樣的情況下,我們八位同學都決定了學習版畫,于是系里面成立了版畫科,我擔任科長,相當于今天的班長。

在正式學習版畫專業之前,陳煙橋先生為消除大家疑慮,有一次他拿自己的作品給我們學習,他講解版畫的意義,如何學習版畫等等。我記得當時特別印象深刻的一句話是:“你們學版畫是不會吃虧的,顧名思義,版畫就是為出版而畫,版畫很有好處的,你們學了就知道。”因為當時國家出版印刷水平還很低,所有的刊物都離不開版畫。版畫當時主要就是黑白木刻,很容易發表在刊物上,甚至一些創作者可以直接把刻好的原版送到報社去,報社直接就排在版上打印出版,方便快捷,而且達到很好的效果。對宣傳當時的政治形勢、經濟建設、滿足大眾的審美欣賞起到了很大的作用。

早期的廣西藝專版畫專業雖然成立,但基本教學硬件設備是一窮二白,沒有任何設備,甚至木板都沒有幾塊。學校從1958年第一批招生,后續分別在1959年、1960年、1962年和1964年只招收五屆學生,從師資力量來說,這幾屆學生又是得天獨厚的,大家也都很努力,得到了全國一流版畫藝術家的真傳,在“文革”到來前保留了廣藝版畫的火種。很遺憾的是陳煙橋老師在1970年去世,對廣西版畫藝術影響非常的大。

(三)六十年代的版畫教學情況

當時在教學上,特別強調毛主席1942年在延安文藝座談會上的講話精神和黨的文藝方針,比如“百花齊放,百家爭鳴”“為工農兵服務”“為社會主義服務”等,毛主席強調文學藝術工作者要重視民歌、民間故事和群眾美術,所以學校也經常組織大家下鄉采風寫生與學習。1959年9月份剛進校,學校就組織我們去治理校園旁的相思湖。一個月后,學校為貫徹國務院的《關于教育工作的指示》中提出的“教育要為無產階級政治服務,與生產勞動相結合”教育方針,又組織我們到了桂林市龍勝瑤族自治縣的龍脊鄉參加了為期一個月的下鄉勞動活動。

當時教學主要是兩種形式,上課和采風,其中上課是由老師帶隊,在老師指導下進行寫生。而采風則由我們在班長組織下,大家分流到農戶家,要求同吃、同住、同勞動的“三同”原則進行下放學習。因為我一直在城里長大,沒到過農村,這些深入少數民族聚居區的生活對自己以后的影響非常大,使我對藝術的認識和世界觀的轉變起到很大的作用,有很大的收獲。就是在藝術創作上,堅持反映我們這個偉大的時代,反映我們的人民大眾。

我們版畫的木板和油墨當時都是學校提供的,相對油畫專業要好很多。學油畫的同學在材料上就遇到很大的困難,油畫顏料很貴,在平時練習時都舍不得用顏料,油畫布基本是自己的爛蚊帳、爛背心、爛衣服,畫畫時每畫一筆都會按住胸口,真是要命吶!因為一筆顏料畫下去,那都是錢!因為我是貧困生,當時享受國家助學金,生活補貼是甲等十元每月,學習補貼享受乙等三塊五每月,總共每個月十三塊五補助。扣除每個月伙食費九元后,還有四塊五可以購買畫材,當時學校針對貧困生還有一項政策,到學校美術器材室購買畫材可以享受五折優惠。同學們生活都很清貧,學油畫的同學看到我們版畫同學經常能拿到稿費,所以非常的羨慕,我們也感到很高興。

大二的時候,我們版畫的同學就有作品發表出版了。當時還提倡集體創作,我們的作品在《人民畫報》《民族畫報》作為封面出版,我的一些水印木刻作品就在《廣西文藝》《廣西畫報》發表過。我們版畫專業八位同學當時集體創作了一幅套色木刻作品《壯鄉新貌》,后面在《人民畫報》作為封底發表,總共收到60塊錢稿費。因為是集體創作,所以是八個人分,一個人也能夠分得差不多10塊錢,作品后面還被國家歷史博物館收藏。所以當時就覺得版畫的確有好處,確實能給大家帶來實惠和榮譽。

二、曲折發展階段

在1960年9月,學校從廣西民族學院遷到南湖之濱的現在教育路南湖校區,這時候學校正式改名為廣西藝術學院。學校在“文革”前招收了58級、59級、60級、62級(由預科班升本科)、64級共五屆學生,現在回頭看這幾屆學生,都很有成績,幾乎每一屆學生都有些代表人物。如58級有覃忠華老師,59級有我,60級的有鄧福覺老師,62級有龍圣明老師,64級有李秀,現在這些老師還有堅持在地方、藝術院校長期搞版畫創作或者教學,而且他們的版畫搞得都相當的好!

1972年,學校那時只招收工農兵學員,因為廣藝是地方藝術院校,當時創辦了為培養中小學圖音教師的革命文藝系,也就是后面的師范系。雖然當時招進來的學生專業基礎較弱,但是也培養出一批人才,其中73級后面留校搞教學的美術教師謝森、柒萬里、李紹忠,他們算是其中較有成績的代表者。到了1977年恢復全國高考招生,雷務武老師等就是當時這一屆的學生了。

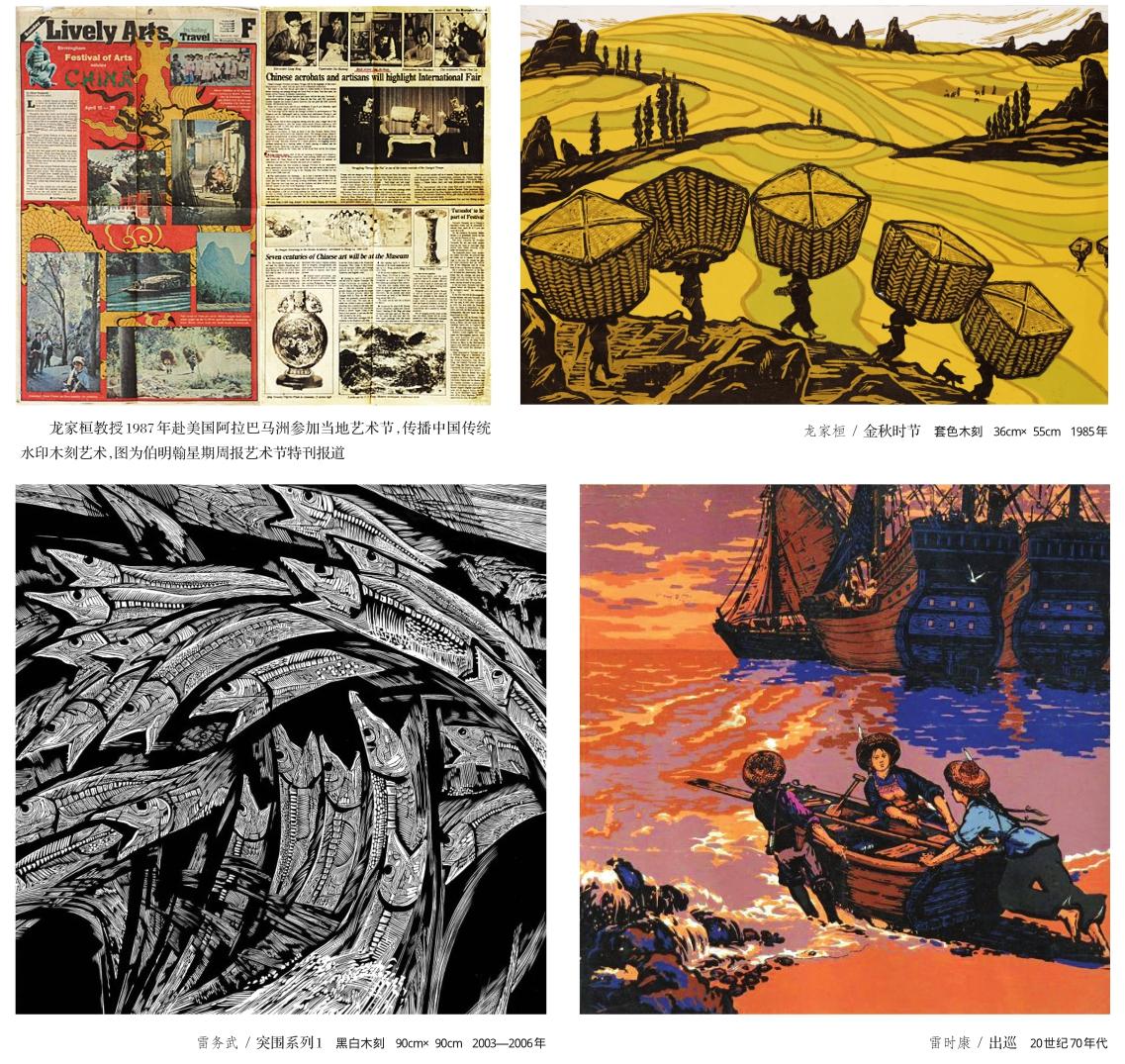

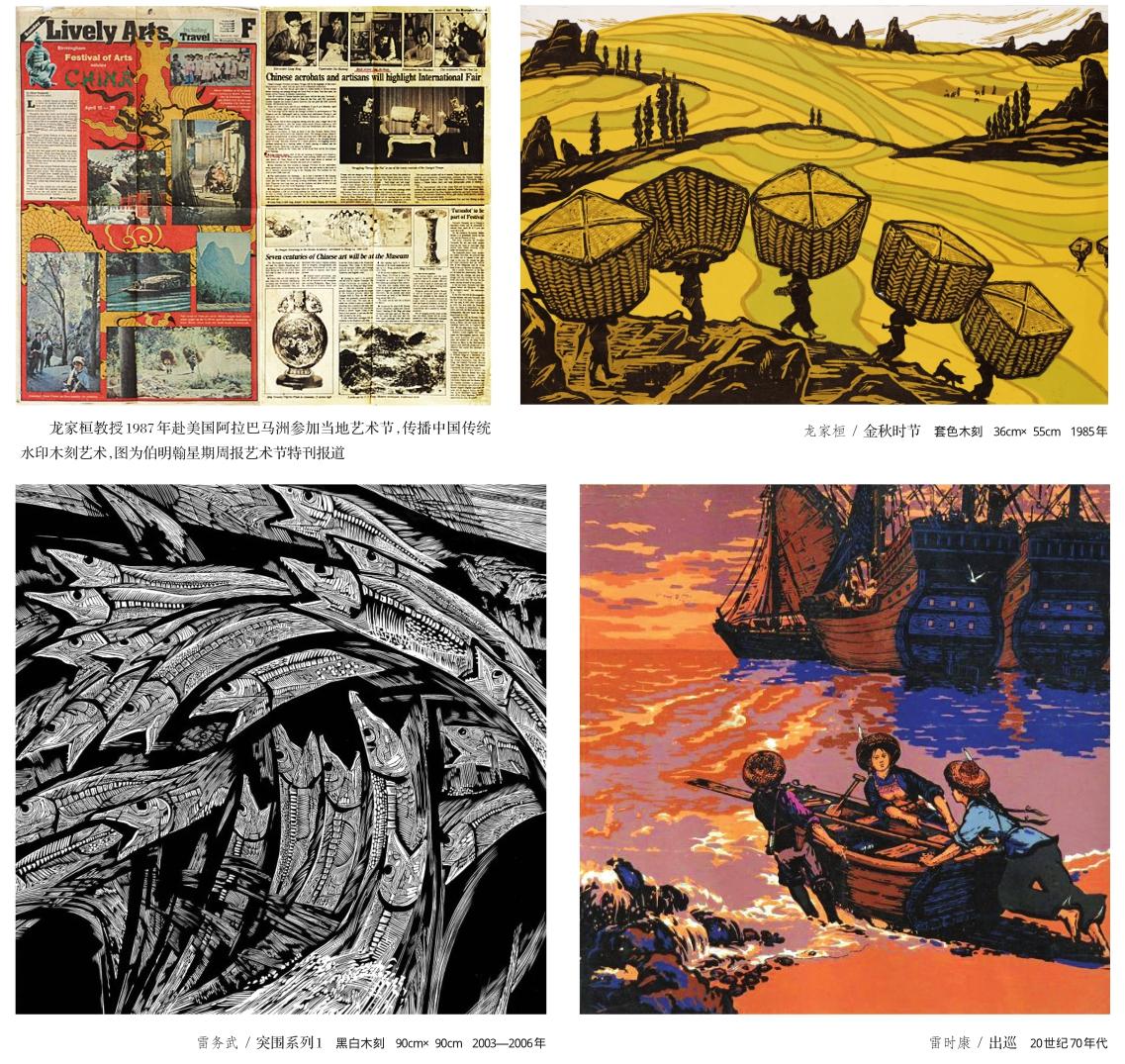

在1979年元月,我調回廣西藝術學院師范系工作,當時系里版畫老師還有陸田、楊照、龍圣明、陳偉南這些老師,力量相當雄厚。1986年,我擔任師范系副主任,當時沒有正主任,相當于我就已經獨當一面,負責美術教學和管理工作。為振興師范教育,師范系這邊努力配齊各學科的師資、強化師范教育的模式、努力進行教學改革、擴大招生名額、改變招生方式等,為避免學生畢業后的流失,實行了定員招生,就是畢業后分配回生源所在地參加工作服務。1986年,我們成立了“朝花版畫研究會”,由李樺題詞,陸田老師和雷時康老師擔任顧問,我擔任會長,雷務武是秘書長,通過組建版畫專業研究會團體組織,版畫創作隊伍得到更多交流和展示的機會。

1988年,學院院系調整,美術系將師范系合并后,我繼續擔任副主任,分管教學和科研,這時還把雷務武老師從郵電局調回了廣藝工作,學校版畫師資也在不斷加強。當時新成立的美術系基本實行分塊分專業管理教學,那時陸田老師研究乳膠三合板,我研究紙版畫,雷務武研究吹塑版畫和獨幅版畫創作。

1988年到1993年,系里在各學科開展“責任班”的教學模式,由我負責系里起草責任班的管理辦法。從1988年到1993年,責任班學生入選全國性和國際性展覽十余件,入選省(區)級以上美展七十余件,獲獎省(區)級以上展覽十余件。在全國美展中,我們學生都占了很大的獲獎分量,尤其是1991級版畫專業的姚浩剛老師他們班,總共八位學生,有六位學生的作品入選了全國美展。當時在責任班我們提出來的口號就是“要培養出國家一流的版畫專業學生”,其中的標準是什么?就是創作作品能夠入選獲得全國美展,這就是國家一流的大學生。在1993年,美術教學責任班教學成果獲得國家教委頒發的國家級優秀教學成果二等獎,獲區教委頒發的區教學成果一等獎,現在看來這些舉措是英明有效的,整合集中了有限的教學資源,獲得了很大的成功。

到1995年,學校進一步深化教學改革,美術系一分為三,分成了美術系、美術師范系、工藝美術系,我又回到了師范系從事教學兼班主任工作。那個時候也有傷心的事情,在辦責任班時,很多學生們都跑到美術系雷務武老師那里去學綜合版畫和獨幅版畫習了,師范系我這邊的水印木刻就給冷落了。

三、新時期發展

退休后,我知道學校的發展還是很大很快的,美術系版畫專業這邊成立了導師工作室,例如雷務武導師工作室,同時開設了版畫專業的研究生招生教學,學校發展更加穩健快速了。擴招后,學校從幾百人發展到上萬人,又新設了校區,學校大了,生源充足了,在教學質量的問題上還是值得深思的。

關于這次2019年我回學校舉辦個人版畫展,當時是雷務武老師2015級版畫專業的研究生潘柳華幫我印制了我早期的一些作品。潘柳華的專業功底的確很不錯,我拿早期的一件作品給她印,自己在一旁偷偷看她調顏色,她調出來的顏色能夠跟我的原作顏色很接近。那就是一個基本功,能調整出我作品的理想顏色,后面有了去年的這個畫展。她很喜歡我的作品,對我說:“龍老師,我就是學水印木刻的研究生,看到你這作品非常喜歡,現在很多同學也很喜歡水印木刻。”我吃驚地說:“哎呦,有這個事啊?”

退休后我只參加過幾次學校的畫展,總體感受來說,現在的版畫和其他藝術創作上,已經不像我們以前很接地氣地去表現時代,去表現我們的工農兵和我們的人民大眾。現在的創作主要是以技法為主,沒有強調主題的畫面,學生們喜歡創作風景、靜物和自我,看到這種氣象,我感到很痛心。

我在整理自己這些作品時就發現,我們的作品里面可以看到我生長的那個時代的一些東西和特征。一看到那個時代,看到我們的勞動人民和那些氣息,了解到這些東西的時代背景,我覺得自己應該整理整理。應該有責任把這些東西再拿到學校給大家看一下,學習一下,了解一下,再交流一下,希望以此激發更多同學們對水印木刻的熱愛,這就是我2019年回學校舉辦個人版畫作品展的初心。

口述對象簡介:龍家桓(1939.6—),廣西桂林人,擅長水印木刻版畫。1963年畢業于廣西藝術學院美術系版畫專業,后在廣西壯族自治區文聯廣西民間美術采風隊、廣西博物館、廣西美術展覽辦公室工作。1979年后調入廣西藝術學院任講師,曾任師范系、美術系副系主任、教授。1987年5月赴美國阿拉巴馬州伯明翰市和田納西州孟菲斯市參加當地藝術節介紹中國傳統水印木刻藝術。作品有《媽媽的心愿》《瑤家的花裙》《蘋果熟了》等,論文發表有《中國的水印木刻》《民族特色與世界性——淺論水印木刻的民族風格》。

注:該口述記錄主要為2019年11月和2020年3月多次采訪整理完成。

注釋:

*基金項目:廣西中青年教師科研基礎能力提升項目“口述廣西藝術學院美術發展史1938—2018”(項目批準號:2019KY0484)的階段性成果。

參考文獻:

[1]廣西藝術學院院史編寫委員會.廣西藝術學院院史(初稿)1938—1998[M].廣西壯族自治區內部資料準印證第0032303號,南寧廣香彩印廠.

[2]中國美術館.抗戰八年木刻作品集[M].南寧:廣西美術出版社,2005.