母題場域下的巖畫藝術

□ 隋立民

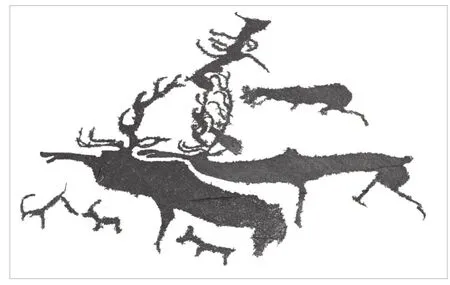

阿勒泰地區唐巴勒塔斯薩依巖畫《放牧交媾》

原始人類在嚴酷的自然環境中為生存而努力抗爭,通過不斷實踐,自我認知意識隨之建立并成長。正如黑格爾所說:“由于他自知是一個動物,他就不再是動物,而是可以自知的心靈了。”①但這種自我認知力還十分幼稚、朦朧,對自身及外部事物還沒有形成正確、清晰地判斷與解釋,同時原始人類自身力量尚單薄、微弱,在人與自然的原始自然關系中僅達到對自體處境的認同。但強烈的求生欲促使人類為生命的生生不息而竭盡全力,滿足生存本能的需求成為原始人類社會生產、生活的首要。“原始生命意識”是原始人類在生存實踐中關于生命問題的認知與理解,并形成特定的生命觀、生死觀、倫理觀、崇拜觀等意識形態。“原始生命意識”是原始人類的集體意識,并成為構成社會群體文化的重要內容。

一、原始意識形態的母題場域

以“母題”概念作為巖畫研究的共性標準,通過相對恒定的因素關注巖畫演化、發展中規律性特征,才能全面、整體、客觀地構建原始巖畫藝術研究模式。巖畫是反映原始社會形態及文明面貌的圖示化載體,特定的社會背景確定了巖畫藝術本身在符式與內涵上具有原始的、本能的、自發的屬性,從而真實再現出原始藝術的核心精神內容。在巖畫藝術研究中,通過對不同地域、不同題材及表現形式的巖畫進行客觀地對比研究,可以發現無論是巖畫本身具備的圖意形式,還是其內在涵義的典型傳達,都體現出強烈、鮮明的“生命”訴求,如巖畫中的自然崇拜、圖騰崇拜、生殖崇拜等。“生命意識”成為原始藝術表達的核心內容,并一直作為漫長人類歷史與文化發展進程中的主旋律。

“生存”是人類最本能的生理要求,一切人類活動與精神追求都必須建立在“生命存在”這一基礎之上。馬克思、恩格斯在《德意志意識形態》中指出“我們首先應當確定一切人類生存的第一個前提也就是一切歷史的第一個前提,這個前提就是:人們為了能‘創造歷史’,必須能夠生活。”②原始社會人類意識的產生基于生存訴求,以“生存”為根本的“生命意識”作為母題場域的核心內容,并由此向外延伸、擴展,形成部族層、局域層和邊緣層。各層域有明顯界定,致使產生不同生存母題義項或者義項形式,但其核心內容是穩定、明確的。母題場域在溢出性與反哺性層面上,表現出互生共融的趨勢,并彼此延展與內傾。隨著原始人類自我認知意識的成長,不僅擴大了母題存在場域,同時也反哺母題。

“生命意識”母題主宰著原始人類在自然關系中的思維與行為方式,構成以“生存”為主導的原始的認知、意識、愿望、方式、觀念,并溢化出與之相適應的原始意識、原始崇拜、原始藝術、原始倫理以及語言、形式邏輯等社會意識形態的表現形式。巖畫作為外圍文化一種形式,所表現的圖騰、牧獵、生殖、戰爭、儀式等圖式內容詮釋了原始人類對生命意識的追求與崇敬。

二、“生命原點意識”特質

在惡劣自然環境中,原始人類的生命個體或群體以最本能的求生欲探尋著生存之道,努力在與自然抗爭中立足,求生存,謀發展。基于人類“生存”的本能需求,原始生命意識自然而素樸。“生”是群體繁殖為目的的種屬延續,即人類本身的生產;“存”是以群體留存為目的的生命維持,即生活資料的獲取。在“生存”為原點的原始“生命意識”驅動下,原始先民的意識形態及行為都共同指向著一個鮮明的“生命”主題。

原始人類基于生命與生存需求,在自我與客體中分離出“我”與“物”,開始主觀能動地認知生命現象。他們在依賴自然給予的生存條件同時,依靠頑強的生命力與大自然互為適應、協調。生存本能是催生自我意識建立的基礎,原始人類在自我意識不斷成熟、完善中,自覺地關注、理解著生命意義。但處于童年期的人類自我認知意識尚幼稚、懵懂、模糊,在意識思維與現實經驗中,原始人類對于無法解釋的現象更多的是通過想象構架起“自我”與“客體”的溝通路徑,以詮釋對生命現象的認知。他們認為所有事物都有著與“人”相似的類同性,即萬物有靈,并由此形成基于普遍的共同的人類本能和經驗積淀形成的“集體潛意識”。這一集體意向成為人與自然生命共感之基,自然萬物以人格化的方式與人同生同存,人會把自己的認知和理解通過想象投射到每一種物象上,自然的人化和人化的自然構成“原始泛生命意識”。

原始人類運用“泛生命意識”解釋著自然萬物與人的關系,形成較為明確的“生命意識”認知規則,創造出各種神靈,他們敬畏萬物及對生命的自我敬重,從而催生出自然崇仰、神靈崇拜。巖畫即原始先民對生命現象的理解與認知的精神產物,是自然、素樸的生命觀的圖像化反饋。“生命意識”母題是人類在漫長發展進程中沉淀出的集體意識,并成為社會群體文化中的重要因素。

三、母題場域下的原始審美邏輯

特定社會形態規定了巖畫藝術的獨特符式與內涵、原始藝術的精神。

源于自然本能的生命意識,映射出原始人類社會及思維的發展規律。原始藝術思維對巖畫藝術觀念和表現起著制約作用。符式特征呈現方式既有環境制約的獨特性,也有精神母題衍生的共性,具有一定規律性。

原始藝術的發生、發展以及其呈現的內容與形式,取決于原始時代特定的社會形態、意識觀念和思維方式,并由此產生與這個時代相應的審美意識與觀念。原始社會意識形態核心以“生”“存”需求為目的,其審美意識形成必會依據這一樸素意義構建出審美對象與審美原則的和諧統一。

(一)泛生命意識

原始先民在蒙昧時期對自然與自身關系的認知混沌,認為人作為周圍自然環境和事物中微小的一部分,與自然環境、動植物及各種自然現象同生共存,而這種共生感源自一種神秘的靈性力量。一方面原始人類用簡陋的生產方式不斷地從自然中獲得物質材料,以確保個體與部族的生存、繁衍。自然萬物也周而復始地為人類提供著更多的生存資源;另一方面自然環境的風云變幻、兇險莫測也讓原始先民倍感恐慌與敬畏。原始人類的認知力、控制力使他們無法解釋這些異于自身的力量何去何從,因而深信萬事萬物都具備某種普遍存在的、神秘的靈力,而這種靈性本原控制著自然萬物的生死、繁衍,萬物有靈的觀點是原始人類最早地對他者和外界的認識方法。原始意識基于原始時代特定的社會形態及原始思維方式,由于原始人類有限的實踐經驗與認知,對未知力量充滿崇敬和恐懼。同時為滿足強烈的生存欲望,他們以“泛生命意識”關注一切與自我生命存續緊密聯系的環境因素,審度人類自身與他者的關系。這種思維和認識機制是特定歷史時期的特殊印記,它對原始藝術表達方式和表現形式的產生有著重要的影響,在此基礎上產生原始人類審美意識和審美觀念的發生。

(二)前邏輯思維與互滲律

法國人類學家列維·布留爾提出,原始思維是以集體表象為形式、以互滲為規律的前邏輯思維。原始人類相信人本身與他物之間是共生關系,二者之間以神秘的方式彼此關聯且可相互滲透。這種思維方式具有其特殊的規律,即思維的具象化,以直覺和簡單的聯想、比附進行意識再生產,并以萬物有靈意識為主導描述他們還認識模糊不清的自然眾象。蒙昧時期的人類認為一切事、物都具有某種可被感應到的神秘特質與力量,這種神秘力量可通過接觸、感受,相互轉移、滲化于其他并發生意想不到的作用。他們深信周遭萬物都存在著神秘靈性,并控制著一切的生命本原,自體與外界可通過這一神秘方式相互滲透獲取生命力量。③原始人類的思維服從于互滲律的支配,并以此認知和把握世界,建立起人與人、人與物之間互滲的神秘化聯系,同時相互影響、作用。原始思維以集體表象為形式,形成社會性的信仰、道德以及審美的思維方式。原始思維隨著人類認知能力的發展逐步從形象到邏輯,從具象到抽象演化,并被賦予更多的主體意識,其根本性始終與人類個體和族群的生存延續息息相關。

四、原始審美的意識發生

美感的產生是人類社會實踐的產物,是人類在實踐活動中為滿足主觀感受、主觀欲望、主觀需求的精神活動,超越動物的本能,是人類自知、自覺的主觀意識活動。它是在社會實踐經驗、認知積累調動下產生的新的創造性的情緒活動和情感體驗,而這種情緒活動讓人生理、心理產生愉悅和舒適。美感心理過程是具象感知與心理感受、知覺、情感、聯想等諸多因素的有機統一。

(一)源于生存本能快感的原始審美

原始人類關心一切與生命相關的諸類因素,在此基礎上建立起與人類自身“生存”緊密聯系的意識觀念。原始人類對美的初步認知源于個體和族類“生存”延續的本能需求,具有實用性與功利性。在生存欲的滿足與獲得過程中,而產生的精神活動是人類美感萌生的基礎。

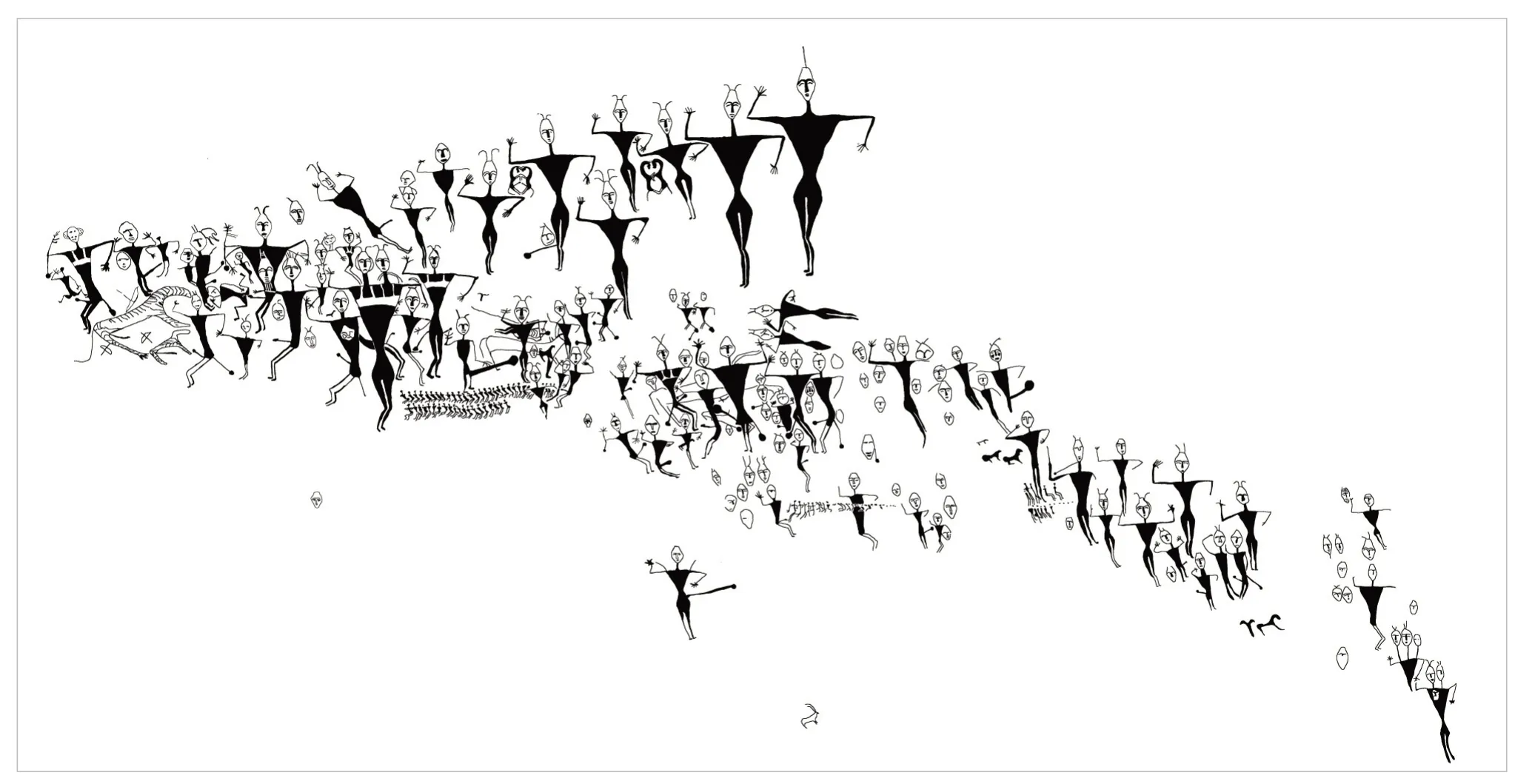

昌吉回族自治縣康家石門子巖畫《生殖崇拜儀式》

生存欲望的實現首先體現在“食”與“性”的滿足,這是生物性本能需要,也是產生精神性愉悅的前提。原始先民從生存意愿出發,渴望生活資源的“豐產”,“豐”即數量多、碩大、飽滿;“產”即生產、繁衍、存續。在實踐活動中原始人類將此經驗作為甄別物種、環境屬性的規則。例如狩獵那些體大、健壯、肥美、繁殖旺盛的動物;種植顆粒飽滿、味美、豐產的植物;選擇能抵御惡劣環境與猛獸的蔽身場所。生存滿足而帶來的情緒快感是激發原始審美意識發生的基礎,并在經驗積累下逐步形成特定的審美觀。如羊大為“美”即是原始游牧部族審美觀的具體表現,在滿足裹腹、好吃等生理快感上,演變出“大”即美的審美標準。“性”所帶來的生理快感與族類繁榮的獲得感,使人在情緒上得以滿足和宣泄,因而模仿男女生殖器官或以男女(雌雄)交媾形象,來祈愿萬物豐產。原始巖畫就是原始審美意識的物化體現,例如放牧圖、交媾圖等,圖式多以群體形象呈現,構圖飽滿、充盈,造型夸大,體現出功利與審美的統一性。

原始人類為生生不息的生命延續而不懈努力,原始審美意識的主觀能動性也在實用性、功利性基礎上得以體現,某些符合主觀意愿(生命意愿)的對象成為審美心理與行為的外化符號。早期人類雖認知與思維能力不足,但有完善、精細的具象記憶力和聯想力。童年期人類在前邏輯和互滲律的思維方式指導下,視萬物皆有靈性,他們將記憶中感知過的那些認為是美的、有靈的對象,運用互滲、想象加以拆解、重構,創造出符合自身愿望的新形象。他們創造出圖騰、神靈并把“生命意識”移情其中,以此祈求和激勵、護佑人類自身的繁衍和種屬的存續,并作為人與人、人與物之間維系、交流、溝通的介質。以滿足“食”與“性”的動物性快感而演化的原始審美意識,激勵原始先民為追求生命力量去發現、認知和創造世界,并從中獲取生命精神的自我超越。原始先民在生產實踐的經驗積累中,建立起以滿足生存為功利目的的審美標準,并通過較長時間的實踐檢驗,逐漸成為一個部族或族群約定俗成的審美范式,為原始審美意識、審美觀念、審美邏輯的形成奠定基礎。

(二)“認知—占有”的審美意識發展

原始人類在不斷與自然抗爭中,積累了大量的實踐經驗,這些經驗不僅提高了人類自身生存能力,同時也激發了他們對外界自然的認知、求解和控制的欲望。原始審美意識與審美觀念既體現了原始人類的思維特征,也反映出原始人類對現實的理解與解釋的方式。

原始人類在認知體系與思維能力尚不完善階段,自然本能的選擇身邊直接接觸的事物,用有限經驗和樸素實用的認知力去觀察、模仿外界形象,并通過感受、記憶、聯想等內化思維行動轉化為外化表象形式。原始游牧先民的生活環境中,接觸頻繁的是各種飛禽走獸,他們依靠獵取、豢養動物來滿足食物需求;以群體行動彌補個體的不足,維系“種”的生存與延續。他們在牧獵實踐活動中觀察、了解各種動物的形態特征、習性規律;在群體生活行為中認知男女或雌雄的性特征與部族種群繁衍之間的聯系,這些經驗與人類自身的生存延續息息相關。

巖畫是原始人類認知思維的外化形式,但原始人類在懵懂意識下建立的原始前邏輯思維,認為自身與身外世界互滲一體,相信萬物擁有生命與神秘力量。他們試圖通過靈性力量與萬物溝通,并獲取掌握和可控制的力量。原始游牧部族將外部世界表象的感受及聯想,結合意識互滲作用,憑借直覺記憶刻繪出與自身生存相關的所見之物,期望以此達到與萬物溝通交流的目的,并期許獲得其中的神秘力量。原始游牧部族的圖像行為成為原始社會生活實踐中重要的認知方式,他們認為刻繪出成群且壯碩的動物,狩獵的場景以及生殖交媾,就能獲得和控制所描繪的事物,并從中提升自我力量的強大。在這種意識觀念下,原始游牧部族執著地從事著以內容占有為目的原始圖像活動,這是原始藝術產生的初衷。由內容占有演化出的形式再造,既是原始人類主觀意識與自我存在意識的覺醒,也是原始審美意識的發展規律。標志著原始人類審美活動從生物性的本能快感進入到審美的社會歷史文化層面,同時也成為原始文化、原始倫理、原始信仰的重要內容。

(三)“本我—超我”審美的自我意識提升

生存與繁衍是原始社會時期人類首要目的,一切社會實踐都圍繞著獲取食物和族群延續這些維系生命根本的問題而發生。面對嚴酷的自然環境,尚處懵懂時期的原始人類用有限的認知力學習、了解自我與身外世界的關聯。原始人類解決生存需求不外乎是如何獲取食物與生殖旺盛,渴望獲取更多食物,祈求族群的繁榮。原始先民憑直覺感知將美好的愿望移情于獵取對象,以“物我同一”認知意識與外界事物之間建立起互滲關系,并以此取悅、膜拜、敬畏自然,從而達到人類自身能力超升的目的。這種認知意識建立在本能樸素、實用功利的生存目的之上,是原始人類自我認知與自我價值認知建立的實現。他們憑借原始思維模式構建著認知世界,謀求與這個世界和諧共處。求生存至上的造物原則驅使原始先民造就出神靈、圖騰崇拜,并以此安撫和激勵著人類自我獲取更為強烈的生存意志。原始人類的“本我”意識是生存經驗積淀下的直覺累積,而巖畫就是原始人類的“本我”意識反映出的造物實現。以樸素生存為目的的巖畫制作,形象以模擬、模仿、再現的方式力圖真實呈現自然物的特征。

哈密地區八墻子巖畫《射獵圖》

原始人類面對惑而不解的事物,運用想象、聯想和寄情,以集體表象與互滲意識作用將其付諸神秘化,期寄自身能獲取超然力量或者被神力所護佑。這種主觀意志引發原始人類開始了能動性的創造行為,從刻繪的巖畫中可以看出,圖像表現形式從寫實、自然的具象形態向意象化的再造形象演進,制作工藝由拙簡逐漸向精致、美化發展。他們有意識地創造著理想、完善的形式,賦予形象更多意義,從而獲取更為強大的精神力量提升。例如,形象的夸張、變形、重構;造型上點、線、面的組合,規則化的曲線運用;形式上的對稱、均衡;空間上的秩序化處理。這種有規則、有秩序的創造活動,可以看出原始造物行為從本能直覺到創造性知覺的漸進過程,體現出人類意識已從“本我”的生理需求發展為“超我”的主觀意志與社會意志,并衍生出與之相適應的審美思維、審美邏輯及審美規則。

五、巖畫中圖式化的母題指喻特征

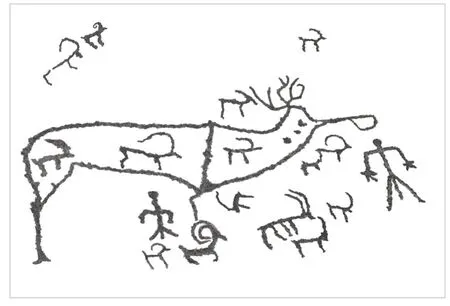

阿勒泰地區阿克巴斯套巖畫《鹿圖騰》

原始人類一切活動都以滿足生存需求為根本,基于此構建的原始生存方式、原始意識形態,以及由此生發出生存母題義項,或者義項形式。原始巖畫作為原始敘事方式,無論題材還是表現方式都深刻地反映出強烈的生存訴求。

(一)圖式性質指喻:

原始生存方式依賴于自然環境,作為關乎生存根本的動植物和自然現象,都與原始人群生產生活緊密嵌合,同時對原始人類的現實意識形態起著直接和重要作用,因此原始巖畫產生具有現實功利性。作為北方草原游牧部族逐水草而居,牧獵捕獲是延續族群生命本體的生存方式,因而巖畫以牧獵圖、生殖圖、戰爭圖、儀式圖等為主要題材,充分體現出原始巖畫作為原始游牧部族現實生活敘事載體的作用。不同題材在原始文化形態功能中雖有所側重,如牧獵圖、戰爭圖、遷徙圖體現以記錄敘事與經驗傳承;圖騰、生殖崇拜、儀式圖等側重于祭祀崇拜。然而巖畫表述指向并非單純原始現實的再現,也非純粹的審美意趣下的藝術活動,而是原始敘事主體基于生存需求意愿,以不同義項形式外化的母題精神指喻。

草原原始巖畫中動物形象占大多數,其中羊、牛、馬等為主要形象,多以動物群體組合,或與人物組合,呈現原始人類以放牧獵取為生存手段的現實場景。如《牧獵圖》,畫面展現騎射牧獵場景,畫面中有羊群、騎射人物、馬、犬等形象。動物與人物的造型簡單、稚拙,以剪影化圖式突出不同形象的直觀特征,即對自然事物的直覺模仿。但圖式結構上可以看出,場景描述并非原始現實真像,其中羊的形象被刻意巨大化,人物形象渺小孱弱。由此反映原始人類基于對生存所需物質材料的迫切性,羊大而肥美,多而豐產是原始族群維系生存的根本物質保障。原始人類對自我現實的定位認知尚不成熟,因此本能地將樸素的生存意愿產生的內心視象融入到敘事造圖中。在儀式性刻畫中,更加強烈地體現出原始生命意愿的訴求,如《鹿圖騰》,此幅圖位于阿克巴斯陶山崖石壁上,畫面中一只巨大的鹿,鹿身飾以三只羊造型,鹿周圍刻畫有羊群及男性人物。鹿作為原始草原文化圖騰是神靈象征,祈拜神靈賦以護佑是原始人類自我意識追求超越本我的體現,表達出巖畫始作者渴望族群生命繁盛延續的精神訴求。

(二)圖式形式指喻:

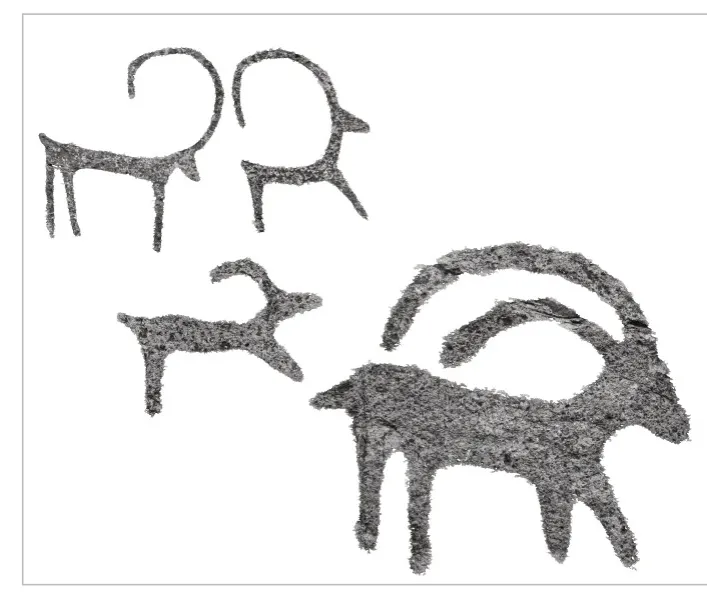

阿勒泰地區托海闊拉斯巖畫《羊》

昌吉回族自治州四工河巖畫《羊》

博爾塔拉蒙古自治州卡浦達尕依巖畫《馬》

寫實性圖式形式體現在早期人類的圖像行為,多以簡單的具象描摹為主要表現形式,因此具象性寫實在原始巖畫中是最為普遍的樣式特點。原始游牧先民在長期的牧獵生活中,憑借直覺思維將看到的動物、人物或事物的根本特征,通過感受、記憶、模仿、再造、重現等思維活動轉化為圖式形象刻繪在巖石上,其特點簡潔、稚拙,主體特征鮮明了然。

阿勒泰地區徐永恰勒巖畫《鹿》

阿勒泰地區汗德尕特巖畫《牛》

抽象性與意象性表現是隨著原始人類認知意識不斷完善,強烈的占有情緒與意識讓他們不再滿足于簡單的具象描摹,渴望獲取更加強大的生存能力與控制力,以提升人類自身在自然環境中的地位。原始巖畫行為者在自然內容的具象描摹中,不斷附加著主觀意識,玩味著形式變化所帶來的精神滿足。

如《鹿》,原始游牧先民認為鹿“善跑,鹿角強大、繁殖力強”是有著某種超出認知的神力,他們在模仿描繪中不斷地對鹿紋加以更加理想化的美化和重構,創造出“巨大梳角、鳥喙、駝背”的圖式范本和審美樣式。鹿紋因而成為表達特定精神內涵的語素,在敘事體系的視覺圖像組合中,成為原始信仰文化中共同膜拜、崇仰的圖騰或神靈形象。原始人類的符號行為是人類主體意識能動性的體現,也是原始審美意識從實用到主觀創造的表現。他們不斷改造工具,提高刻繪技能和表現手法,探尋其中規律,并從模仿“所見物”發展到創造“所指物”,在不斷地“認知-實踐-再認知”中,人類主體認知意識逐步發展到更高層次。通過互滲、想象、意念為指導,把自然中不能解釋、或不可控的事物與現象,通過重構、創造,重新塑造出某種具有超然力量的形象,從中獲取強大的力量來護佑個人與部族的生存與延續。

六、原始巖畫圖語的交感反哺

原始人類面對無法抗爭和解釋的事物現象心懷敬畏,但他們運用自身已有的經驗與理解方式,關注自身與自然的生命現象,并以共感互滲的形式給予解釋。原始人類把萬物理解為物人同一,并賦予其生命,認為自然力量可通過神秘化的方式賦予自身的強大,以獲得本身與族群的生存保障。巖畫是原始人類對生命現象理解的外化圖釋,那些刻繪在巖石上的圖像是有生命的,與現實中的實體有著共通性,刻繪就是人與現實實體溝通交流的方式,從中獲得生命精神力量的途徑。這一精神力量又成為推動原始人類自我認知意識發展的內驅力,從而更加自覺、主動地探索自然萬物與生命本身意義。

(一)生命的自我超越

和田地區桑株巖畫《牧獵圖》

原始人類通過共感互滲的方式與自然之間構建起具有神秘化的內在聯系并相互作用。巖畫造圖作為其中一種溝通方式,承載著敘事記錄、經驗傳承、寄愿祈拜等功能。而巖畫圖式也隨著原始人類社會發展,勞動實踐與生存經驗的積累,逐漸演進并達成具有共識性意義的指向性符式。通過造圖活動以求能夠掌控自身以外的客體世界,從中獲得某種激勵暗示,或欲望補償的精神快感,達到主體力量的自我完善與超越。

原始人類以懵懂的認知意志將圖式化的自然事物神化,以承載自身所需要的各種意愿,成為各種具有神圣意義的力量并加以崇拜,人自我力量也在與“神靈”交感互動中受到激勵和肯定。原始人類用自身創造的“神靈”維系著群體生存的穩固與發展,獲得意志上的生命自由與精神解放。外部自然現實條件成為驅動原始人類不斷精進的外力,而以人類意識所創造的生命精神信仰則是原始先民不斷追求自身生存發展的內驅力。外力不斷為生命生存發展的精神內驅力提供潛能,內驅力則借助于外部條件推動著生命精神內涵的不斷延展,兩者的相互作用構成了始先民在生存所需不能通過直接行為獲取時,創造出“自然的人格化”和“人格化的自然”的精神的自然實體上,或模仿,或重構改造,創造描繪出賦予神化的外化形象,并滲透到生存實踐與社會形態的方方面面。在娛己悅神中解釋生命現象,實現自我改造和環境征服。

原始巖畫的創造動機源于滿足生存需求為基礎的精神需求,原始巖畫中生命精神產生的內外機制。這一機制始終鼓舞著人類社會不斷向前發展,無終無息地探尋生命精神的真諦。原始巖畫是先民不斷探尋‘生命’或‘存在’意義的外化表達方式,是實現自我生命精神超越的載體,也是自我生命觀照的對象。原始先民基于生存的功利需求創造了巖畫,巖畫作用于人類激勵自身生存能力和生命活力的提升。

(二)群體的倫理維系

一切為了生存而為是原始人類的首要,他們的行為、意識與情感的種種態勢也由此生發。原世界。原始信仰與巫術是巖畫產生的基源,原始先民將本我的精神世界,以共感互滲方式遷移至自身生存環境中是原始本能的“生命意識”的自覺認知行為,成為原始信仰與原始社會結構中的重要部分。這種娛己悅神的外化形象在長期的社會實踐中,通過傳承教化逐漸形成某種集體共識,成為原始人類保障自身和群體生存繁衍的精神力量與社會象征。在這一象征體系下,原始社會群體共同遵循由此形成的社會規范和意識倫理,維護著群體社會結構的穩定與平衡。巖畫的刻繪行為或儀式活動,既是與神靈的精神溝通,也是將共同遵循的精神旨意以可視化的形象進行敘事記載、教化傳播,為族群生存延續的共同利益服務。

在文字出現前,巖畫作為原始先民交流、記錄、敘事的重要載體,是以實用為目的的經驗傳承、體驗反饋、精神表達的圖畫記錄方式。原始先民用圖像再現自身現實生活中的實踐經驗與身心體驗,例如各種動物、牧獵方式、儀式活動、圖騰符號、生殖交媾、戰爭打斗等形象,通過巖畫記事進行傳播與交流,并在部族群體中或部族之間世代傳承,成為原始先民獲取自身以外知識經驗的重要途徑。自然事物在原始先民“集體表象”使然下被賦予靈魂使命,刻繪成圖像作為群體意識的社會化象征,并以此主導和支配著個體精神意識,個體依賴群體得以生存,群體以個體生命強大得以延續繁榮。巖畫是原始先民為了生存不斷努力實踐、創造出的群體文化記憶,是對自身生命價值與生命努力的現實反饋,體現出原始社會集體實踐的智慧凝結。

七、結語

生存是人類最根本的生物本能需求,是人類能夠從事一切活動的基本保障,也是人類精神的基礎。巖畫作為原始生命母題義項的一種特殊形式,是原始人類表達主體認知意識對生命的理解與闡釋的外化活動。原始人類通過刻繪造像達成天人合一的靈魂交匯,從中獲得精神激勵與自身主體的確認,并對一切關乎生命的自然現實和社會關系作出解釋。原始人類以生存為目的的創造形象,更加關照“生命意愿”的主觀需求,使自然的盲目敬畏逐步演升為主動地崇仰。這種生命關照既是個體或部族生存繁衍的需要,也是推進人類歷史延續、發展的動力。“生命意識”是人類社會的集體意識,生命母題始終貫穿在人類社會發展歷史進程中,雖然在形式上有著時代性特征,但母題意義卻是恒定、明確的,并成為構成社會文化的重要元素。