化帖入碑 圓融統(tǒng)一

——李遠(yuǎn)東魏碑《心經(jīng)》賞析

羅炳生

一直以來(lái),李遠(yuǎn)東專(zhuān)注于魏碑與行草并行的兩條創(chuàng)作思路,并相互滲透,碑帖融合。上世紀(jì)90年代開(kāi)始,其拜謁津門(mén),師從當(dāng)代碑學(xué)巨匠孫伯翔老師,開(kāi)始了魏碑的學(xué)習(xí)與研創(chuàng)。二十多年來(lái)在創(chuàng)作中思變,在思變中突破,成果頗受業(yè)界關(guān)注。著名書(shū)法理論家姜壽田評(píng):“在宗法孫伯翔的弟子中,李遠(yuǎn)東無(wú)疑是最具創(chuàng)造力的。他的魏碑得孫伯翔精髓,不規(guī)矩于形摹,而是舍形跡奪其精魂,尤其是將草書(shū)寫(xiě)意精神融入魏碑創(chuàng)作,使其魏碑既具端嚴(yán)之氣象,又具逸筆草草之神韻。”

李遠(yuǎn)東初涉魏碑,從臨習(xí)工整、樸茂、法度相對(duì)規(guī)整類(lèi)入手,如《張猛龍》《始平公》等。這有助于把握魏碑的基本風(fēng)貌、體勢(shì)以及技法、用筆等要求。而在不斷的深入探索、扎實(shí)基本功后,他涉獵略為活潑、一任自然的魏碑,它有助于把魏碑寫(xiě)活。如《北魏鄭道昭論經(jīng)書(shū)詩(shī)》《嵩高靈廟碑》等,這是一個(gè)從易到難,由淺入深的循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)過(guò)程。李遠(yuǎn)東認(rèn)為,臨摹是一個(gè)從“死”到“活”的過(guò)程。“死”的概念包含“準(zhǔn)”“精”。意思是說(shuō),臨摹要做到“準(zhǔn)確”和“精微”,忠于原碑帖,注意細(xì)節(jié)的把握和線(xiàn)條的微妙變化。如孫過(guò)庭所言:“察之尚精,擬之貴似。”這個(gè)過(guò)程很艱苦,必須靜心、沉氣。“活”的概念是“變”。在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的臨摹訓(xùn)練后,掌握碑帖的技法和體勢(shì)特點(diǎn)。但這不是目的,目的是經(jīng)過(guò)“死”后的“活”。也就是說(shuō)“用最大的功力打進(jìn)去,用最大的勇氣打出來(lái)”。這就上升到了創(chuàng)作層次。

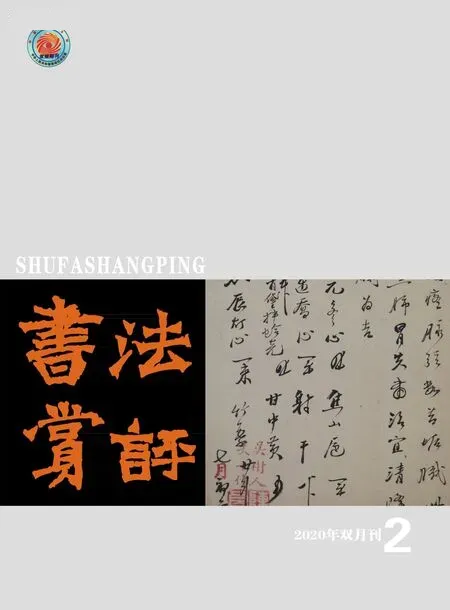

此件魏碑《心經(jīng)》,通篇260字,縱180厘米,橫50厘米,八條屏,紙本。

作品整體通篇取法《張猛龍》為主,以北魏墓志為輔,強(qiáng)化筆畫(huà)提按和方圓結(jié)合,并融入草書(shū)的寫(xiě)意精神。其通篇寬宏博大,縱情揮灑,氣勢(shì)磅礴,意態(tài)奇逸,精神飛動(dòng)。章法上,采取線(xiàn)格的處理方法,使得無(wú)論是“計(jì)白”還是“當(dāng)黑”,都有著多變而統(tǒng)一的整體感,而且線(xiàn)格有助于給人規(guī)整、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊曈X(jué)審美感受。在創(chuàng)作時(shí),他有意控制字形大小,使其在格內(nèi)空間恰到好處。這樣是一種“雅化”的處理。一旦字形過(guò)于大,會(huì)撐滿(mǎn)方格,顯得擁擠不堪。通篇盡管成行成列,次序感強(qiáng),而在細(xì)微處的把握和變化也還是有著豐富的變化和層次。縱觀八條屏,一行下來(lái),每字的重心不是在一條線(xiàn)上,偶爾在中間,偶爾在左,偶爾在右,如第五屏第一行“般若波羅密”,重心分別在左、中間、左、上、下。這樣分布,就自然造成婀娜多姿的搖擺和變化。而在橫方向,字稍微的上上、下下排列,形成了饒有趣味的排列,而最后又“復(fù)歸平正”,給方整的楷書(shū)增添了不少動(dòng)態(tài)之美。

其次,在結(jié)字方面,此件八條屏作品甚是精彩。體勢(shì)靈活多變,開(kāi)闔得當(dāng),字形大小錯(cuò)落有致。如第一屏的“蘊(yùn)”“皆”、第二屏的“想”“法”等,字形結(jié)構(gòu)疏密巧妙、筆畫(huà)組合遠(yuǎn)近相宜,映帶合宜,避就有度;而有些字的橫豎筆畫(huà)、直線(xiàn)和斜勢(shì)線(xiàn)條交錯(cuò)穿插,充分利用線(xiàn)條的長(zhǎng)短、大小等特質(zhì),組合成了趣味橫生的結(jié)體造型,如第五屏的“羅”“掛”“依”“礙”等。而在字的“向背”方面,也表現(xiàn)得很充分,如第三屏的“行”第四屏的“以”“得”第七屏的“切”等,結(jié)字左右拉開(kāi),各有體態(tài)姿勢(shì),形成或相向或相背,顧盼有情。整件作品擁有蒼古、大氣、率真的整體感覺(jué),結(jié)體雄奇而不越規(guī)矩、奇崛兀立,線(xiàn)條方勁沉雄。同時(shí)我們注意到,有些字的局部有輕微墨團(tuán)的出現(xiàn),是否作者沒(méi)有控制好墨的敗筆,其實(shí)不然。作者故意用濃墨對(duì)整幅作品進(jìn)行調(diào)節(jié)處理,如“故”“即”“實(shí)”等,甚至只有外輪廓。此舉讓人聯(lián)想到碑刻因長(zhǎng)年累月受到風(fēng)雨侵蝕、風(fēng)化的斑駁脫落之感,可謂神來(lái)之筆。

而在墨色的控制上,通篇焦、干、濕、濃、淡錯(cuò)落分布,一任自然,較好地還原了原創(chuàng)作狀態(tài)和情感變化過(guò)程,并進(jìn)行了調(diào)和,達(dá)到協(xié)調(diào)統(tǒng)一。很多工于魏碑的作者在創(chuàng)作時(shí),走向了兩個(gè)極端,不是寫(xiě)得呆板無(wú)生氣,就是把線(xiàn)條寫(xiě)得輕飄不入紙。而從李遠(yuǎn)東的這件八條屏《心經(jīng)》中看到,他很有意識(shí)要在兩者之間尋求一種相對(duì)的平衡和適度。那就是既保留有北魏厚重、遒勁,又不缺行筆過(guò)程的輕松自如。而這種大膽的嘗試并初見(jiàn)成效。

于是,我們?cè)谧掷镄虚g捕捉到了很多北碑之外的信息,包括用筆、結(jié)體、技法等。那是李遠(yuǎn)東跳出魏碑本身,拓寬視野,摻以帖學(xué)中的行草筆意以及用筆節(jié)奏,來(lái)補(bǔ)充魏碑的結(jié)果。而經(jīng)過(guò)將近三十年的探索,融帖入碑、碑帖結(jié)合的初現(xiàn)面貌。

我們知道,任何一件書(shū)法作品的創(chuàng)作,都是自我審美的醞釀、構(gòu)建、呈現(xiàn)的過(guò)程。它除了技法的錘煉之外,更要求書(shū)寫(xiě)者內(nèi)在的文化修養(yǎng)的支撐。心經(jīng)作為佛家經(jīng)書(shū),需要敬書(shū)。盡管作為無(wú)神論者,但以一種宗教文化來(lái)看待,且歷朝歷代書(shū)寫(xiě)《心經(jīng)》的書(shū)法家不乏少數(shù),作者自然能以更為平常的心態(tài)去看。為何要提出這點(diǎn),這就涉及到創(chuàng)作情感問(wèn)題,因?yàn)閯?chuàng)作的情感基調(diào)決定了作品“文質(zhì)”,文質(zhì)彬彬然后君子。顏真卿悲憤之情,寫(xiě)了祭侄文稿,蘇東坡郁悶之時(shí),寫(xiě)了寒食帖。名碑名帖除了技法的要求,更是賦予了情感。此件《心經(jīng)》八條屏是作者褪去現(xiàn)代都市喧鬧、浮躁之后,深懷虔誠(chéng)之心的佳作,是內(nèi)在文化涵養(yǎng)的自然流露。

縱觀作品,從技法表現(xiàn)、創(chuàng)作思想以及情感表達(dá),都達(dá)到了圓融的統(tǒng)一,實(shí)為精品!

附圖: