1995—2019年城市可食景觀英文文獻研究*

萬靜 孟昕

可食景觀是指以可供人類食用的植物種類作為景觀材料,構建園林景觀。它不是簡單的種植農作物,而是用園林的設計原理、方式等,將設計場地構建成富有生態價值和藝術美感的景觀空間[1]。作為一種新的景觀形式,可食景觀不僅具有自然保護、觀賞游憩的功能,也能滿足城市化背景下人們小規模生產的需要,是城市生產與園林景觀相結合的途徑之一[2]。景觀與農業之間有著密不可分的聯系,加強對可食景觀的認識,實際上是社會飛速發展下風景園林行業向廣度和深度拓展的重要前提。如今,在農業景觀發展的潮流下,各國都在進行將農業材料帶入景觀設計的嘗試[3]。未來,可食景觀所覆蓋的領域將更加全面,研究前景廣闊,利于我國人居環境生態建設。

國外可食景觀的研究起步較早,文獻較多,本文利用文獻計量學方法,對可食景觀相關英文文獻進行量化研究,并選取引用量較高的文獻進行內容分析,探求可食景觀領域的研究熱點,以期了解目前國際可食景觀研究現狀,預判發展趨勢,為國內相關研究提供參考。

1 數據來源與分析方法

1.1 數據來源與處理

數據主要來源于荷蘭Elsevier Science Direct數據庫和美國Web of Science核心數據庫。Elsevier公司的電子期刊數據庫Science Direct收錄自然科學與工程、生命科學、健康科學、社會科學與人文科學領域的24個學科的文獻,是世界著名的科學文獻全文數據庫之一[4]。美國Web of Science數據庫是全球最大、覆蓋學科最多的綜合性學術信息資源,收錄了自然科學、工程技術、生物醫學等各個研究領域最具影響力的超過8 700種核心學術期刊[5]。

文獻檢索采用的檢索式主要為“TS=Edible Landscape(主 題 =可食景觀)”,在此基礎上,繼續增加相似檢索詞“Edible Garden”或“Edible Park”,并排除“Village”等非城市空間的可食景觀研究文獻,文獻發表時間定為1995—2019年。通過對Science Direct數據庫中的期刊文獻進行主題檢索,構建外文文獻總量數據庫。同時為了使檢索到的期刊文獻數量和質量能真實地代表國外可食景觀的研究水平和現狀,通過Web of Science核心數據庫構建外文文獻核心數據庫。借助E-Learning[6]、CiteSpace[7]和 Excel等軟件處理數據。

1.2 分析方法

首先,從發表年份、學科領域等方面對總量數據庫進行數據整理分析,隨后縮小檢索范圍,選取核心文獻數據庫,對其在發表數量、國家機構、研究領域等方面進行更詳細的數據整理及定量分析,并選取發表文獻最多的3個學科,按照發表年份進行數量統計,以期得出文獻發表的相關概率規律及外部特征。此為本研究的主要研究方法。此外,輔以內容分析,選取數據統計分析中的重點文獻,從內容主題出發,具體探究近年來國外可食景觀領域的主要研究內容及研究進展。

2 數據整理與分析

2.1 發表年份分布

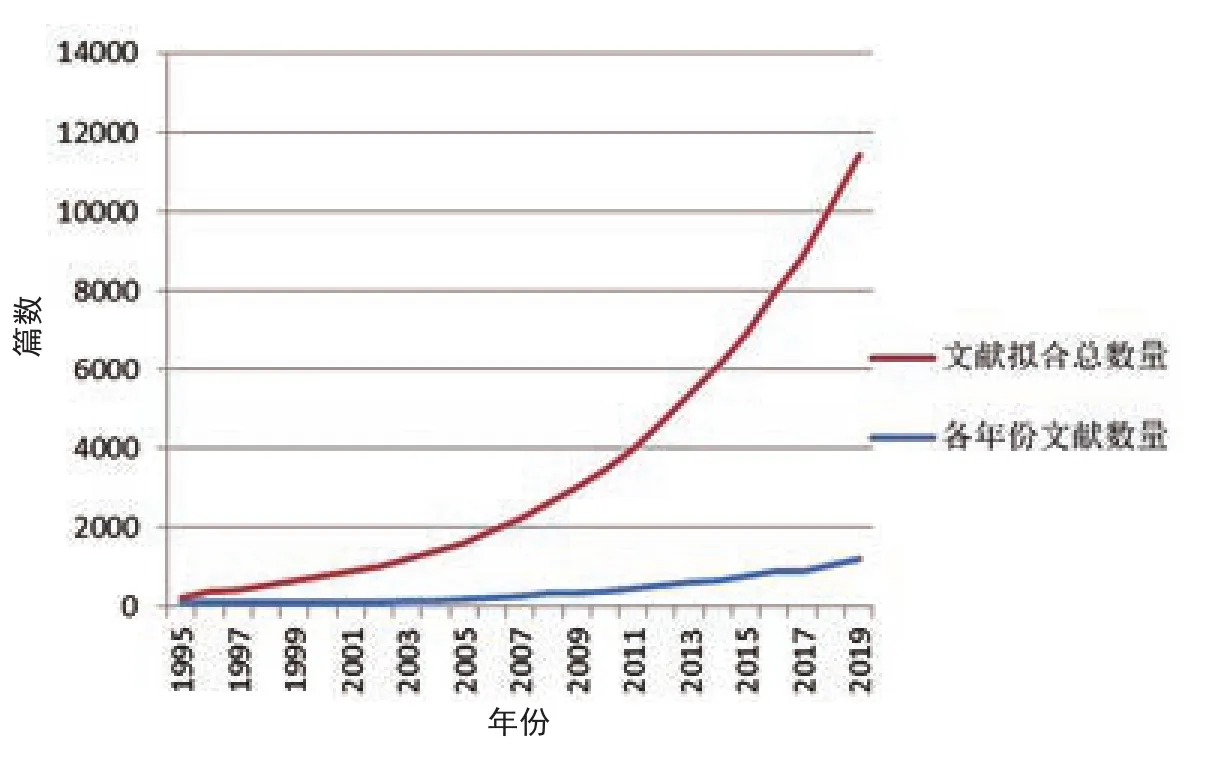

以構建的總量數據庫為分析依據,將文獻按年度進行數據統計,了解其年變化特點,從而直觀反映國外近年在相關學術研究方面的發展情況。共搜索到有效文獻10 227篇,其中1995—2002年每年發表的文獻數量均低于10篇,表明此時關于可食景觀的研究還處于萌芽階段;2002年后文獻數量開始有增長趨勢,至2010年達到392篇;此后每年文獻發表數量開始了較快的增長,至2019年已經達到了1 207篇。

文獻計量學奠基人之一普賴斯提出“科學文獻增長四階段”理論:第一階段為學科誕生期,絕對文獻數量少,增長不穩定,很難求得相應的數學表達式;第二階段為學科發展期,文獻數量急劇增加,較嚴格地服從指數增長;第三階段為學科成熟期,文獻數量增長減緩,演變為線性增長,僅維持相對固定的文獻增長量;第四階段為科學完備期,學科文獻日趨減少,曲線逐漸平行于橫坐標[8]。本文采用普賴斯文獻統計指數模型[9](以累積數據為依據)對1995—2019年的逐年文獻累積量10 227篇文獻進行曲線回歸擬合分析(圖1)。2008—2019 年的文獻數量基本滿足指數函數曲線,符合第二階段的學科發展期規律,說明在此階段該專業理論迅速發展。可見國際上關于可食景觀的研究處于成長階段,保持著一定的熱度,相關研究依然有著足夠的發展空間和前景。

2.2 地域國家分布

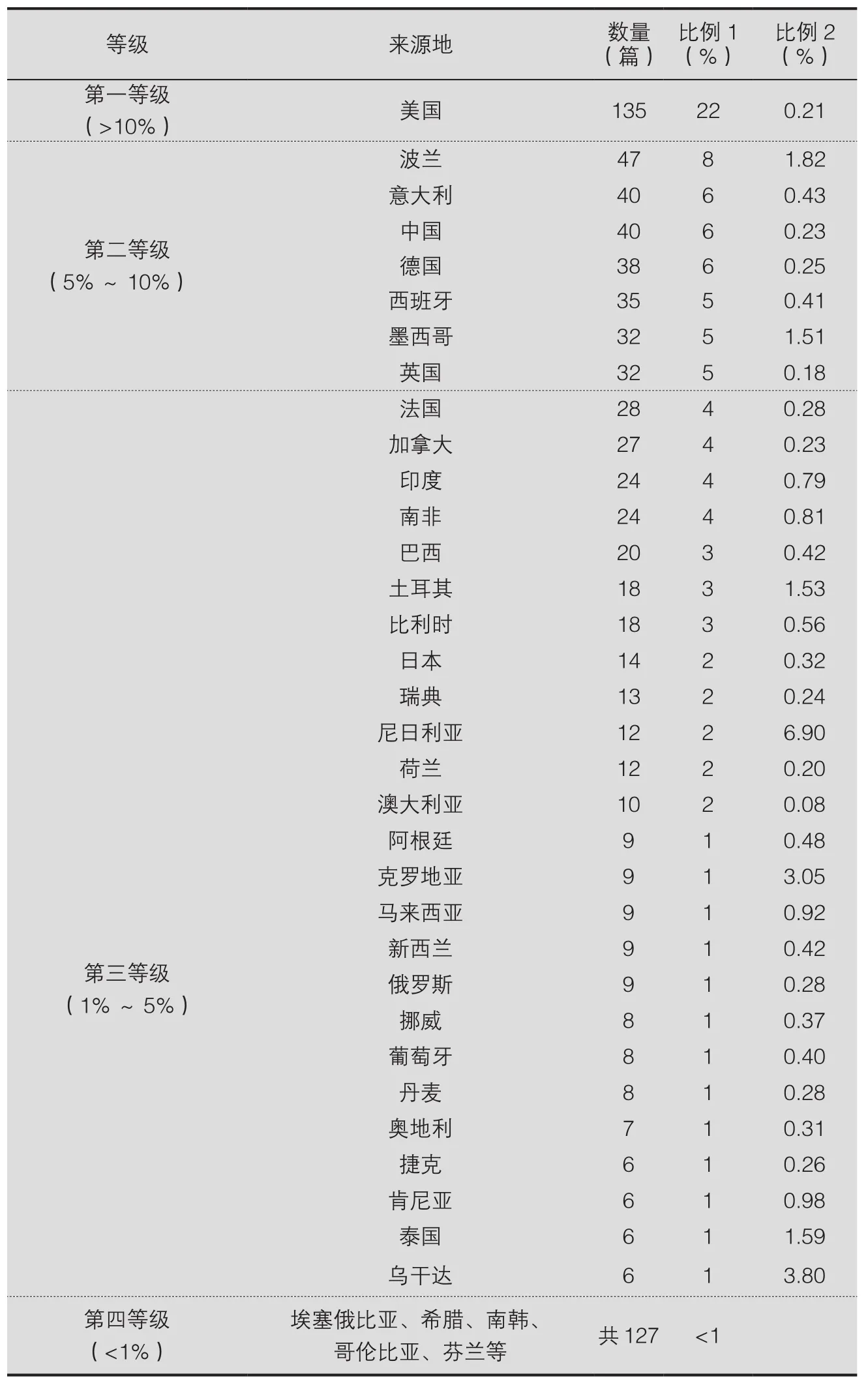

在構建的Web of Science核心數據庫中發現,可食景觀研究被世界各地的專家學者們所關注,被Science Direct收錄的文獻作者共來自五大洲,分屬于98個國家/地區。文獻數量排名前6位的國家分別是美國(135篇)、波蘭(47篇)、中國(40篇)、意大利(40篇)、德國(38篇)、西班牙(35篇),英國和墨西哥學者則有32篇相關文獻發表(表1)。

這些文獻在國家間的分布不均衡,約80%來自歐美發達國家,可見國家和地區的可食景觀研究水平與其發達程度有一定關系。由于可食景觀與城市發展和人類生活水平息息相關,為進一步探求影響英文文獻地區分布的社會因素,將文獻數量處于一二等級的國家的社會經濟共同點進行歸納,發現其人均GDP已超過1萬美元,且人口均超過3 800萬[10],經濟水平和人口規模成為可能推進國家可食景觀研究的社會動因。

為進一步探究各國對于城市可食景觀領域研究的需求程度及研究廣度,計算出各國可食景觀研究文獻數在該國景觀研究文獻總量中所占比例,發現尼日利亞、烏干達等發展中國家可食景觀文獻所占比重較大,均因人口過密及糧食短缺等問題促使其在城市可食景觀領域研究快速發展。而隨著城市規模的擴張及公共設施的完善,食品安全等問題逐漸得到大家的重視,學者們越來越期望通過可食景觀的研究,探索城市、食品、環境之間的平衡。

圖1 文獻數量分布及增長總量擬合分析圖

表1 文獻作者所在國發表核心文獻數量數據統計表

2.3 研究領域分布

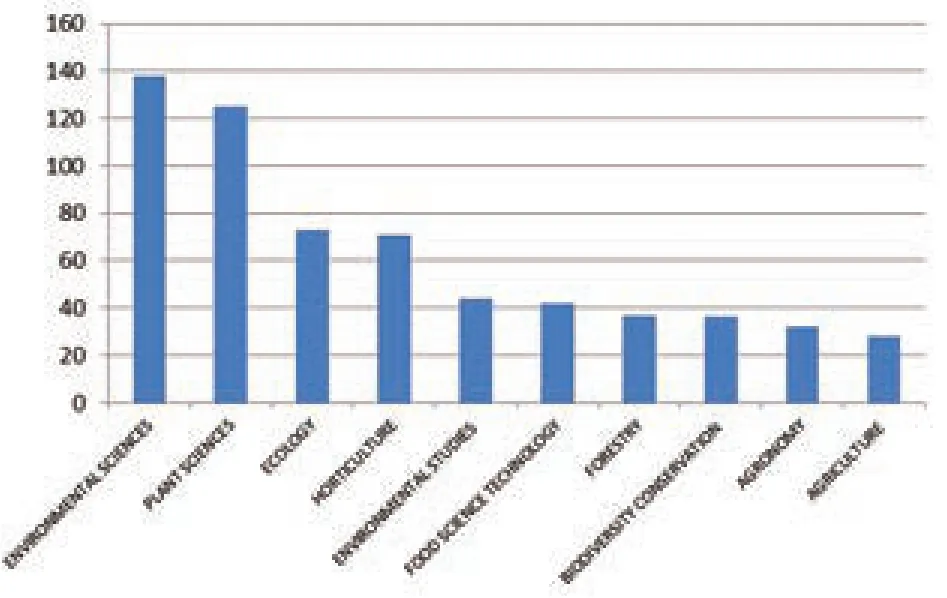

為更好地反映可食景觀在風景園林領域的研究水平和現狀,對建立的核心期刊數據庫進行學科分類整理(圖2),得到文獻數量排名前4的研究方向為Environmental Sciences( 環 境 科 學)、Plant Sciences(栽培學)、Ecology(生態學)、Horticulture(園藝學)。其中,Environmental Sciences方向文獻達138篇,其他3個方向核心文獻總量達269篇。

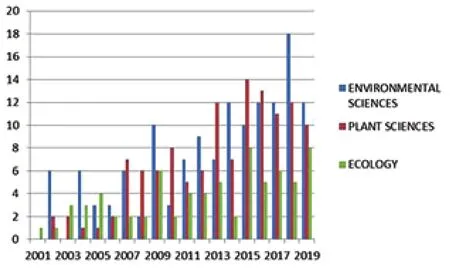

在排名前3位的學科中,Environmental Sciences方向的文獻發表數量雖略有起伏,但總體呈現上升趨勢,2018年達到最高為18篇;而 Plant Sciences、Ecology的 文 獻發表數量則在2015年之后呈現波動下降趨勢(圖3)。

從學科分類統計可以看出,可食景觀研究是以環境科學學科研究為主,探討城市可食景觀的資源利用、環境保護和植物種植以及相關工程技術問題。雖然栽培學、園藝學等個別學科發表文獻數量在近幾年有所下降,但在構建城市農業體系、可食材料在城市景觀的使用以及可食用植物的配置等相關研究方面,已發表具有一定價值的研究成果。毋庸置疑,可食景觀研究呈現出多學科參與的特點,更加注重其在城市、生態等宏觀層面的應用,擴展了人們的關注領域,成為激發創新的催化劑。

2.4 熱點詞分析

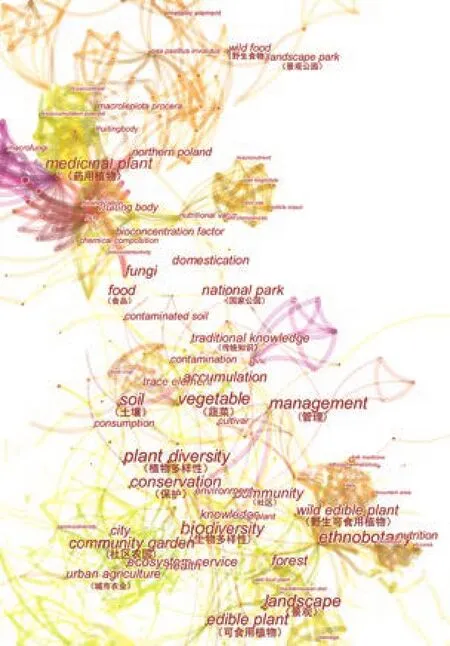

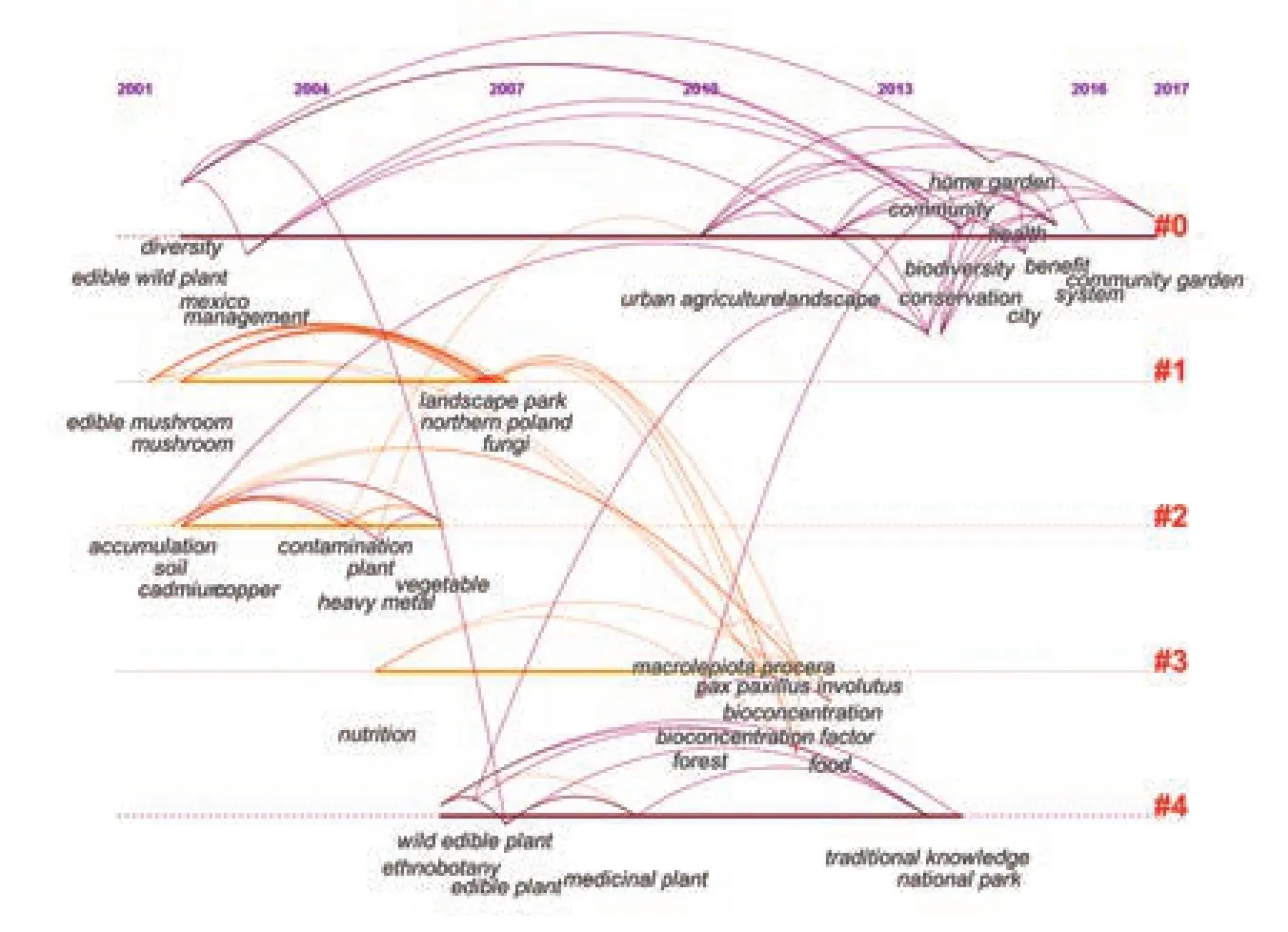

在核心文獻數據庫中,運用CiteSpace提取關鍵詞,分析研究熱點的變化。由于可食景觀核心文獻數據庫主要選取2001年后的文獻,因此分析時間設置為2001—2019年,生成關鍵詞知識圖譜(圖4),得到排名靠前的關鍵詞有“Plant Diversity(植物多樣性)”“Community Garden(社區農園)”“Urban Agriculture(城市農業)”“Traditional Knowledge(傳統知識)”“Management(管理)”等。由此可見,可食景觀研究內容多樣,研究熱點涉及生態保護、食品安全、自然教育等多方面。將整理出的熱點詞按時間進行共現時序分析,繪制關鍵詞共現時間序列圖譜(圖5),可以看出前期可食景觀的研究主要在于植物種植、城市農業應用方面,2006年后園藝、傳統教育等方面文獻開始增多,而生物多樣性、城市生態系統、社區農園等則是學者多年持續研究的方向。

圖2 核心文獻學科分類數據分析圖

圖3 各領域文獻發表年份數據分析圖

3 研究內容及熱點討論

隨著人們對環境的重視,可食景觀領域越來越注重生態修復以及城市與自然的協調發展,研究內容涉及生態多樣性保護、自然認知與自然教育、蔬菜種植、土壤修復、景觀營造、應用與管理等多個方面。

筆者在關鍵詞分析的基礎上,通過CiteSpace軟件中的sigm①sigma值是基于中心性和突現性計算得到,數值越高表示該文獻在結構上和引文變化中越重要。找到相關重要參考文獻,總結歸納近年可食景觀研究熱點內容,并對相關熱點問題進行討論。

圖4 關鍵詞知識圖譜

圖5 關鍵詞共現時間序列圖譜

3.1 城市農業景觀

可食景觀研究中收錄于Web of Science核心數據庫的有關城市農業景觀的文獻近20篇,主要集中于農業景觀的價值研究及應用方法。Brenda B.Lin[11]認為城市景觀在空間上受到限制,難以維持提供有益生態系統服務的植被土地利用,城市農業景觀則以多種形式出現,從社區農場到可食用的園林綠化和城市果園,可以促進城市的生產并提供重要的環境服務;Nathan McClintock[12]從生態、社會和個體3個相互關聯的維度中探討農業景觀的價值,并試圖減少三者間的裂痕;Artmann[13]研究開發了一個綜合評估框架,用于評估城市農業景觀的實施和影響效率,并根據可食用城市的例子對該框架進行測試。同時,可食景觀核心文獻中關于城市農業景觀的研究開始向食品安全與健康方面傾斜。Antonella Gori[14]強調了解污染物對植物可食部分的吸收和轉移的重要性,從而在城市生產健康食品,并推動規劃和管理可食用景觀。

由此可見,糧食供應與需求之間的平衡與環境健康息息相關,保證城市農業景觀食品安全是未來面臨的挑戰和長期目標的基礎,實現城市農業可持續發展已成為主要的社會挑戰。城市農業景觀的研究價值在于把食品帶回城市,以及其在提供社會、經濟和環境協同效益和生態系統服務方面的多功能性。

3.2 生態景觀

城市可食景觀在生態方面的研究主要集中于可持續生態景觀,其強調保護城市可食植物的多樣性,利用生物的自我恢復能力,實現城市綠色空間的永續發展。Alessio Russo[15]提出可食用綠色基礎設施可以在社會、經濟和環境方面為城市可持續性和糧食安全作出貢獻,強調關于城市供應文化生態系統服務的重要性,從而提高城市的恢復力和生活質量。Nur Hanim Ilias[16]通過一個回收食用花園的綠色項目實踐,旨在為人們提供可食用資源以及雨水收集和再利用材料,以實現自給自足的生活。

可食景觀的研究正在逐漸強調生態保護和可持續發展理念的融入,以及基于自然的生態系統損害解決方案,關注城市調節和文化生態系統服務的供應。同時重視本地化、集約化農業實踐在為居民提供食物方面的作用,建立食品生態體系,讓人類與其居住環境相結合,致力于打造生態、經濟、人文和諧共生的人居環境。

3.3 兒童自然認知與教育

兒童是城市發展的未來參與者,自然體驗為其進一步與自然互動提供了基礎,并提高了其對環境問題的認識。然而,兒童在自然界中花費的時間越來越少,這威脅到其環境意識行為的發展,并可能對兒童健康產生負面影響。同時城市中的兒童大多缺少體驗自然農耕的樂趣。兒童的自然認知、體驗以及健康教育已經成為大家關注的重點話題。

Collins[17]調研新西蘭764所中小學的校園花園,認為學校可食花園是一種潛在的重要健康促進工具,可將水果和蔬菜的相關知識納入學生的教育體驗中。Jasper R.F.W.Leuven[18]研究學校園林干預對學生關于蔬菜的知識及偏好的長期影響,結果表明學校可食景觀營造及園藝項目的產生,會增強學生對蔬菜的認知,增加學生的品嘗意愿。Leonie K.Fischer[19]則探討了“生物多樣性可食用學校”的概念,將糧食生產和消費與當地生物多樣性聯系起來,增加兒童了解城市自然和健康食品的機會,強調可食用野生植物作為一種載體,將學生日常接觸的不同食物和生物多樣性領域聯系起來。

3.4 社區農園

當前社區農園可食景觀研究集中于社會健康效應和發展管理等方面。Alan Farrier[20]利用食物創造可食用的景觀來支持社區的包容性發展,并通過變革理論研討會、訪談和調查來評估可食景觀作為社區主導的改善福利框架的更大潛力。Susan Haedicke[21]探討了Aroma-Home的社區農園如何將荒涼的建筑工地變成一個微型城市農業共享區,該社區花園將糧食種植、故事講述和場所營造融為一體,通過多民族的參與者的食物種植活動,展現了人們對花園的想象、種植、收獲。

社區農園是對城市土地的綜合利用,也是對傳統開放空間的有益補充,有助于開展城市休閑娛樂活動,保障食品安全,推動城市可持續發展。社區在實現健康和環境效益方面有著重要作用,學者們正致力于將社區以多種方式參與到食物系統中。目前,人們爭論較多的問題為社區農園規模太小,能否為食品安全、可持續發展作出顯著貢獻,這需要進一步開展調查,收集數據來闡明。

4 總結及展望

以上數據研究可以概括出近年來國際可食景觀研究的主要特點:1)研究國家與部門多樣。以美國、波蘭、意大利等為代表的發達國家是研究的主體,中國、沙特阿拉伯等為代表的發展中國家也占有一席之地,越來越多的高質量文獻得到國際學術界的認可。2)研究學科豐富。由于可食景觀影響著整個城市環境空間及生態鏈保護,因此多學科參與的特性尤為明顯,目前以社會科學類及自然科學類為主,其他學科為輔。3)研究范圍廣闊,既涉及宏觀層面如城市、森林等的地域研究,又有相對微觀層面針對食品、城市公園、企業園區等的局地分析。4)研究前景廣闊,涉及景觀設計、生態保護、管理維護、自然教育等內容,屬于學科前沿主題。

綜上所述,可食景觀研究涉及多個學科,其研究成果還處于成長階段,具有較大的研究價值和發展前景,現有科研成果為后續研究工作的開展奠定了扎實的基礎。如何進一步創造適宜人類聚居的城市生態景觀環境仍是研究者需要面臨的一大挑戰。國內學界應明確發展方向,在強化理論與方法研究的同時加強實踐探索,將維護人與土地、生態的和諧關系作為基本內容,保障公眾食品健康安全,推動景觀規劃不斷創新發展。