話語標記“說真的”綜述

王志嬌

話語標記自傳入中國以來,一直備受語言學家的青睞。縱觀可見,學者對坦言類話語標記的研究重點多放在對某一話語標記及其變體的綜合考察上,而針對某一具體話語標記的歷時演變、形成機制以及語用功能等方面的研究卻不甚完善。國外基于對“to be honest”(老實說)為話語標記的使用與漢語中“說真的”存在諸多差異[1],這里不作進一步探討。然而,“說真的”在交際過程中經常被人們使用。鑒于此,有必要對漢語口語中“說真的”這一話語標記語的研究現狀作系統而全面的考察。

一、話語標記“說真的”的概念界定

已有文獻中,眾學者結合國內外現有的研究成果,從語法、語義、語用、句法等角度對“說真的”加以界定,其中以語用功能為主,而較少涉及語義、句法等其他層面。

(一)“說真的”本義構成及語篇使用

《現代漢語詞典》將“說真的”分開解釋:“說”指用話表達;“真”意為符合客觀事實,與“偽”相對;“的”是用在詞或詞組后面表明形容詞性的助詞,表達一種肯定的語氣。“說真的”意為“說實話”。

張影、盧月麗、蘇俊波曾對“說真的”進行了較為細致的個案研究,其中蘇俊波在《“說真的”的話語功能》中提到:“說真的”使用本義時,即不作為話語標記時,在語篇中的入句模式為“X+Y+說真的+Z”;在語篇使用上,“說真的”則充當動詞短語,意為“說出實情”,既可用在祈使句、疑問句和陳述句中,單獨成句,也可構成“是說真的”在句中作謂語,表明說實情這一真實的客觀狀況[2]。

(二)“說真的”話語標記的語義構成及語篇使用

蘇俊波分析語料后指出:“說真的”用于話語標記時的語義完全不同于其概念意義,所表達的共性的語義成分是唯一的、固定的,X有時可以指說話人,也可以是聽話者。且“說話人”既可以是參與會話的人,也可以是第一人稱敘述者“我”,還可以是寫文章的作者。整個句子可以表現為單句(除疑問句外)、復句和句群。例如:

說真的,我現在有點怕去幼兒園了(《人民日報》)。[3]

(三)“說真的”的話語標記界定

國內學者對話語標記的界定,有不同的研究視角,但就其本質來講,差異甚微。

張影[4]和盧月麗[5]采納劉麗艷[6]的觀點,從句法、語義、語用三個角度把“說真的”界定為話語標記。有學者將“說真的”界定為言說方式標記或言實類插說構式,但角度不同,余奕[7]是從語用特征和認知功能的角度,而孫筱瑩[8]則涉及其句法特征、語篇特征、語義特征、語用特征和語境特征五個方面;單從句法成分的角度,徐素琴[9]在《實情連接成分的話語標記功能研究》中采用自下而上的理論分析法,將“說真的”定義為實情連接成分的話語標記;此外,廖秋忠[10]、劉昱昕[11]也有相同界定。單從語義關系的角度,陳玉婷[12]在2016年《坦誠性話語標記的多角度考察》中選取了現代漢語中“說實在的”“說真的”“說白了”等11個同義異形詞,將它們分為真實組、誠懇組和委婉組三類,其中“說真的”屬于坦誠性話語標記中的真實組。楊永華[13]則把“說真的”界定為“敘事性話語標記語”。

由此可見,學者們的研究角度涉及句法成分、語義成分和語用特征等各個方面,但都界定為話語標記,研究角度是從句法結構分析向話語分析過渡。

二、話語標記“說真的”的演化路徑及形成機制

蘇俊波認為,在語言的動態使用過程中,“說真的”浮現出了很多功能類似的變體形式,這種浮現意義產生的機制叫作回溯推理[14]。所以,話語標記“說真的”是其言語行為義的繼續虛化。其中,動詞“說”屬于言說域的結構,意義逐漸隱退,而“真的”屬于對象域,作為與語義重心同指的結構而得到凸顯,“說”和“真的”壓縮在一個整合域中,結構重新整合概念,最終經過回溯推理得到其浮現意義,即“說出的情況是真實的”由此可見,“說真的”由動詞結構隱退為句法結構之外的話語標記時,讀音變輕,形式上固化為習用語,句法上受限。盧月麗[15]不同意蘇俊波的看法,認為單純地把“說真的”形成話語標記的原因描述為“習語化”過于籠統,她將“說真的”作為話語標記的成因分為內部和外部兩個方面。外部原因包括日漸通俗化、口語化的語言政策和口語化的語體風格,內部原因則是指“說真的”在語音傳遞和語義結構上的固化以及本義的延伸。由此,“說真的”由語義虛化而成為話語標記。

此后,陳玉婷認為“說真的”在演變為話語標記的過程中發生了詞義與功能的泛化、范疇化以及經濟化,即:

[清代]說真的1:充當一定的句法成分/有主語/“說”做謂語

[清代晚期]說真的2:主語脫落

[民國]說真的3:句首/含主觀評價義/可省(話語標記初步形成)[16]

殷樹林[17]在研究話語標記形成時曾借鑒Wischer在英語I think(我看)語用化的理論,孫筱瑩受此啟發,認為語境、句法位置以及高頻使用是促成“說真的”成為話語標記的主要動因。這一過程中,話語標記“說真的”仍然使用本義,不產生新的語法功能,所以和詞匯化、語法化無關,而“說真的”由最初表達言說義逐漸演變成為表現說話者言說時的情感和態度的語用意義,在很大程度上和語境有關,因而屬于語用范疇,是語用化的結果[18]。張影認為,“說真的”之所以作為話語標記,是詞匯化、語法化以及語用化共同作用的結果。即:

總的來說,以往對話語標記“說真的”的演化路徑和形成機制的考察,不管是研究角度還是考察的廣度和深度,都缺少詳細有力的語料。

三、話語標記“說真的”的位置分布及語用功能

蘇俊波[20]探討并總結出“說真的”作為話語標記時的位置分布作了單復句和句群的區分,認為“說真的”可出現在單句的任何位置、復句的句首、句中及句群的句首;至于語用功能,蘇俊波認為,在語言的動態使用過程中,“說真的”及其變體形式在交際情態上都具有主觀評價功能和差異標示功能。同樣,表現在話語組織方面,又皆具有找回話題和使背景信息前景化等語篇組織功能。毋庸置疑,蘇俊波為話語標記“說真的”在話語功能方面的研究提供了過渡性的指導意義。

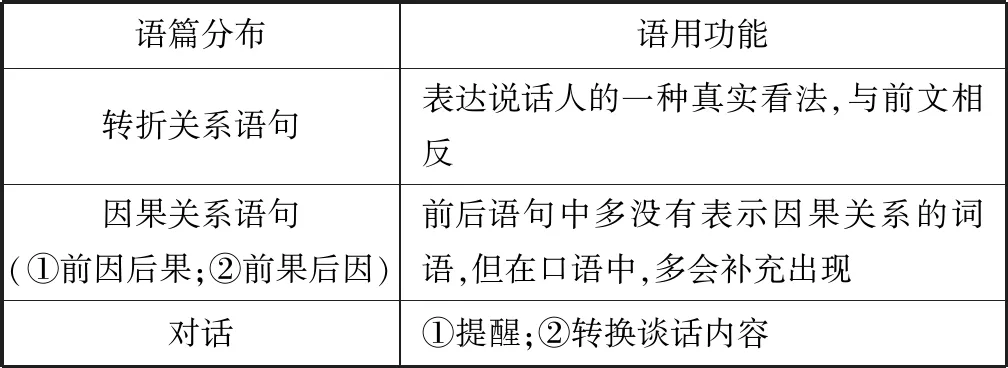

劉潔[21]也探討了其語篇分布與語用功能,如表1所示。

表1 “說真的”的用法及功能

2019年,張影[22]以韓禮德的三大元功能為依據,提出“說真的”具有人際功能和語篇功能。徐素琴[23]認為“說真的”除交際和語篇功能外,還具有強調所說話語的真實性、嚴重性以及重要性的主觀層面功能。2018年,孫筱瑩[24]重點討論了“說真的”作為言說類話語標記的四大功能,表現在語篇上則指語篇銜接功能和話題功能;表現在元語言功能則是指提示、強調和緩和、弱化語氣;表現在傳信功能上則主要體現在陳實、表現主觀性、動態交互性上;表現在人際功能上則分別為標示說話人的情感態度和主觀看法。盧月麗[25]簡要總結了“說真的”在單句、復句以及句群中的五種使用模式,并探討了各個模式作為明示話語標記的語用功能——信息短缺標記語、信息修正標記語、信息補充標記語、信息結束標記語、話題轉換標記語和主觀評價標記語,其不同之處在于,她提出了不同語境對“說真的”功能的影響。

不難發現,學者們多集中于語篇功能和人際功能的角度,雖日趨完善,但深度有限,仍需作進一步研究。

四、結語

綜上可知,大部分學者仍停留在對“說真的”作為話語標記的語義、句法方面的“零散”研究階段,對其語用功能方面更為細致和系統的討論,仍需在日后作進一步探索。總之,我們應該立足漢語的語言事實,既局部研究某一具體的話語標記,又全面發展和研究與話語標記相關的尚不完善的新思想和新議題,既注重吸引、引進西方現有的成熟理論,又不全盤西化,進而不斷地使話語標記的研究事業走向更高、更遠的國際之巔。