基于老齡化背景下的養老模式研究

■孟召君,李元元,王芳惠,王建秋,陳新華Meng Zhaojun & Li Yuanyuan & Wang Fanghui & Wang Jianqiu & Chen Xinhua(山東建筑大學,山東濟南 273506)

隨著養老問題的發展,我國的養老體系已經無法滿足日益龐大的養老服務需求,我國的養老事業面臨著巨大的壓力,養老問題關乎著社會的穩定和人民生活的幸福。面對我國獨特的老齡化現狀,從設計出發,必須探索出一條符合我國國情的養老模式來應對當前日趨嚴重的老齡化問題。

1 研究背景

1.1 時代背景

到2020年,我國60歲以上的老年人口數量將達到2.45億,到2050年將要超過4個億,我國將要進入深度的老齡化社會,接著就是超級老齡化社會。持續增長的養老服務需求與我國有限的養老資源之間的矛盾日益突出,如何利用有限的養老資源達到滿意養老服務的最大化是我國當前面臨的難題。隨著經濟的迅速發展和人口結構的變化以及現代醫療健康條件的進步,我們不得不迎來養老上更大的問題和挑戰。

1.2 社會背景

由于我國計劃生育政策的實施,家庭結構開始弱化,使家庭變得更核心化[1]。在中國傳統的思想中,“養兒防老”的觀念根深蒂固,他們把養老的問題過分寄托到晚輩身上,老年人都希望擁有四世同堂的家庭,然而現在的中國已經不再是這種結構了。我們很難再有大家庭的聚居,有的是和西方社會一樣的三口之家的核心家庭,老年人不得不開始獨自居住,面對孤獨養老的問題。隨著矛盾的愈發嚴重,養老問題被盡早提上了日程,未富先老這已是中國不爭的事實[2]。

1.3 設計背景

在人口老齡化的背景下,越來越多的人開始關注老年人的生活質量。在設計領域,從滿足老年人基本生活需求的建筑設計轉化到關注老年人的生理、心理健康發展的人性化設計、適老化設計和智能化設計等。人與環境的關系就如同魚和水的關系一樣,彼此相互依存。通過對老齡化問題的深入研究,與設計相結合,使養老居住空間能夠符合老年人生活的“本意”,提高老年人的生活質量水平,使老年人能夠適應角色的轉換,達到物質需求與精神需求的平衡。

2 概念解析

2.1 居家養老模式

老人依賴于熟悉的生活環境,對子女鄰里的親切感。現在的居家養老模式不同于以往,不僅是在原有的住宅中居住生活,由子女承擔養老責任,還可以利用社區的資源、社會化服務來解決生活照料和經濟問題,同時住宅的適老化、無障礙、智能化設計也為居家養老模式提供了保障[3]。

2.2 社區養老模式

社區為養老服務提供了一個平臺,把居家養老模式和機構養老模式相結合,滿足了老年人落葉歸根的感受,這是一種新型的養老模式。在社區養老模式中,老年人在熟悉的環境中最大限度地發揮自己的能力和作用,增強老人自身的存在價值,節省了養老資源的應用,提高社區養老模式的可持續發展。

2.3 機構化養老模式

以營利或者非營利的形式為老年人提供養老服務的社會機構,不僅滿足老年人的生活需求同時也帶有一定的精神慰藉,為老齡化的發展提供了一定的保障,它包括養老院、老年公寓、托老所等。

3 研究的目的及意義

我國老齡化趨勢來勢迅猛,養老居住環境的研究起步相對較晚,老年空間的規范性標準重復雜亂,在適合老年群體生活的使用上存在著很多問題和不足之處。然而我國城鎮的快速發展以及鄉村振興都未能真切地關乎到養老居住模式的發展,適老化發展問題需要進一步的關注和解決。從設計角度出發,確保老年人安全、健康、舒適自如的生活,促進養老事業的發展,學習借鑒國外的養老經驗,結合中國實際的發展狀況,形成具有中國特色社會主義的養老模式。

4 適老化基本影響因素的分析

4.1 生理

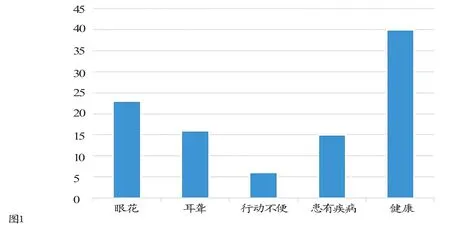

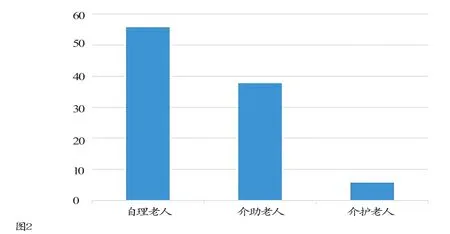

隨著老年人生活進程的推移,自身狀況發生著衰老的變化,身體上的各種機能都在衰退,感知覺能力不斷退化,生活適應能力逐漸降低[4]。在視覺上,老年人視力下降,看東西變得模糊不清開始老花眼,這給他們自身的生活帶來了一定的障礙;在聽覺上,聽力能力逐漸減弱,對于說話聲音的要求有所提升,老年人之間相互溝通變得困難;在嗅覺與味覺上也逐漸失去原來的靈敏;在觸覺上,接觸的東西越來越有限,接觸東西的過程更加困難,身體狀況的下降無疑使生活變得更加單調枯燥(圖1)。年齡的逐漸增長,老人從原來自理的生活狀態轉向需要介助的狀態又逐漸轉向介護的狀態,自理能力慢慢消退直至喪失[5](圖2)。

■圖1 老人健康問題占比圖

■圖2 老人行為模式占比圖

■圖3 養老模式選擇占比圖

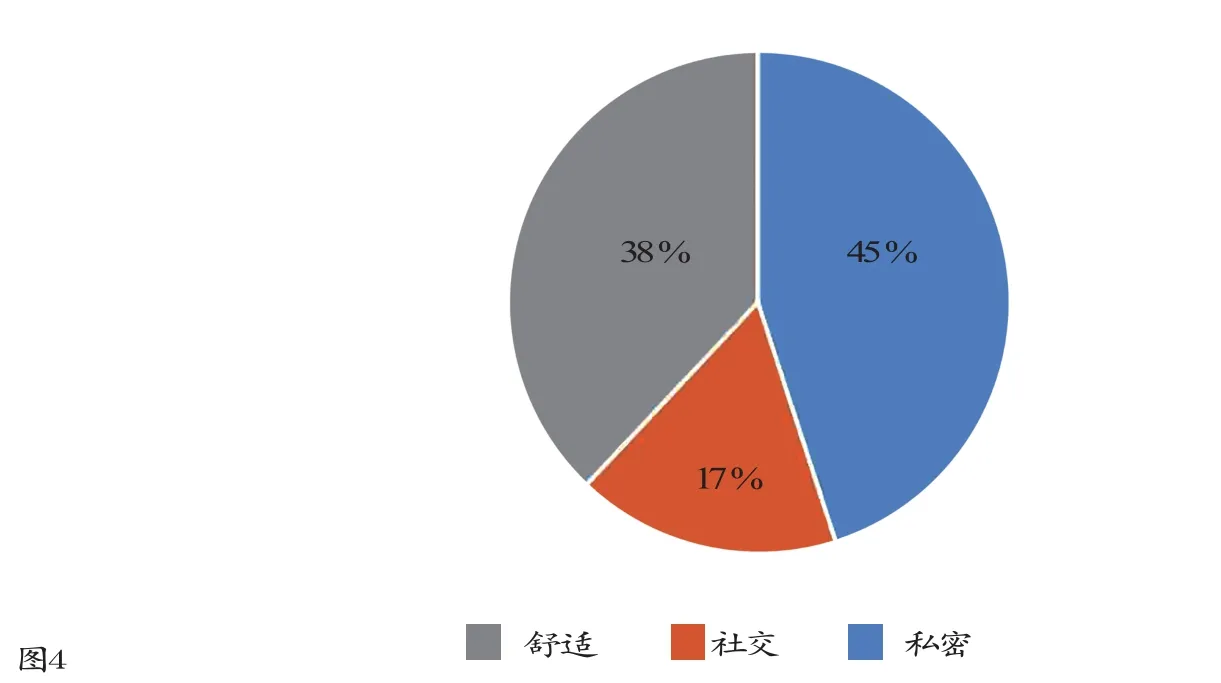

■圖4 老人養老環境需求占比圖

4.2 心理

在心理上,隨著年齡的增長,離開工作崗位慢慢退到家中,使老年人感覺到自己的無用,開始懷疑自我價值,渴望被認同,所有人都不希望自己是無用的。身體機能的衰退也不得不舍棄一些原來的興趣愛好,興趣慢慢減少,情緒變得不穩定,容易焦慮。長時間在家養老,對于家庭瑣事很敏感多疑,身體狀況的下降,經濟的來源也有擔憂,開始缺乏安全感。

5 養老模式的研究

5.1 居家養老模式

隨著年齡的增長,老人身體狀況漸差,原有的養老居住空間逐漸暴露一系列的生活居住問題,具有很多的安全隱患和不便。居住空間要求適老化、無障礙,滿足老年人的生活需求,尊重老年人的意愿,提升老人的生活質量。住宅空間只是一個方盒子,讓家適宜老人居住需要人性化設計,包括空間劃分、無障礙設計、人體工程學家具、室內色彩搭配等。首先對于空間劃分,老年人需要安靜的生活環境,對于動靜分區需要處理得當,把會客廳、餐廳等空間與老人臥室相隔開來,給老人提供舒適的空間[7]。同時,空間的尺寸劃分要合適,避免空間過大給老人一種空曠感,也會給老人造成衛生負擔。其次,無障礙設計是每個有老人家庭的必設,在日常起居中多一些安全性[8]。在室內設計中避免高差設計[9]。墻體上設計扶手,方便老人活動,減少不安全事故的發生。再次,如果說房子是一個骨架,那么必不可少的就是它的血肉——家具的陳設。在養老的居家環境中,盡量選擇深色木質地板,給老人一種穩重踏實的感覺,廚房、衛生間等防滑地磚的設計也是尤為重要,家具選擇圓角設計,減少危險因素的存在[10]。在沙發、床墊的選擇上,人體工程學設計提供給老人更加舒適的生活環境。最后,室內的色彩搭配也能夠給老人的生活增添一絲生機,老年人的視覺感官是相對較暗的[11],在采光方面要更加關注,色彩搭配總體沉穩的前提下可以有一抹鮮艷的顏色[12],加強老人對于生活的期待。

5.2 社區養老模式

隨著家庭結構的轉變,居家養老模式也具有局限性,家庭養老開始向社會養老轉變。在社區養老模式中,老年人可以在熟悉的環境中生活,有兒女的陪伴以及鄰里的相互照顧。社區養老模式還需要完善,在發展的過程中存在一定的問題。社區養老模式剛剛起步,養老設施總量不足,與需求具有較大的差距,同時養老設施較單一不能滿足老年人多樣化的需求。社區養老需要更加完善的無障礙設計,提升老人居住的安全感和健康感,社區電梯的安裝,讓老人出行更加方便,電梯的轎廂以及電梯廳的空間應該寬敞,滿足老年人輪椅以及施救擔架的使用。輪椅坡道的設計和無處不在的扶手為老人的健康也提供了保障。隨著“互聯網+”技術的發展,安全監控和報警設施也需要進一步完善。同時在社區規劃中進行人車分流,給老年人提供充分的安全保障,減少老人出行的障礙[13]。促進社區養老模式的發展,提升老人的健康感和安全感,增強鄰里感和歸屬感,社區養老模式需要更多的關注。

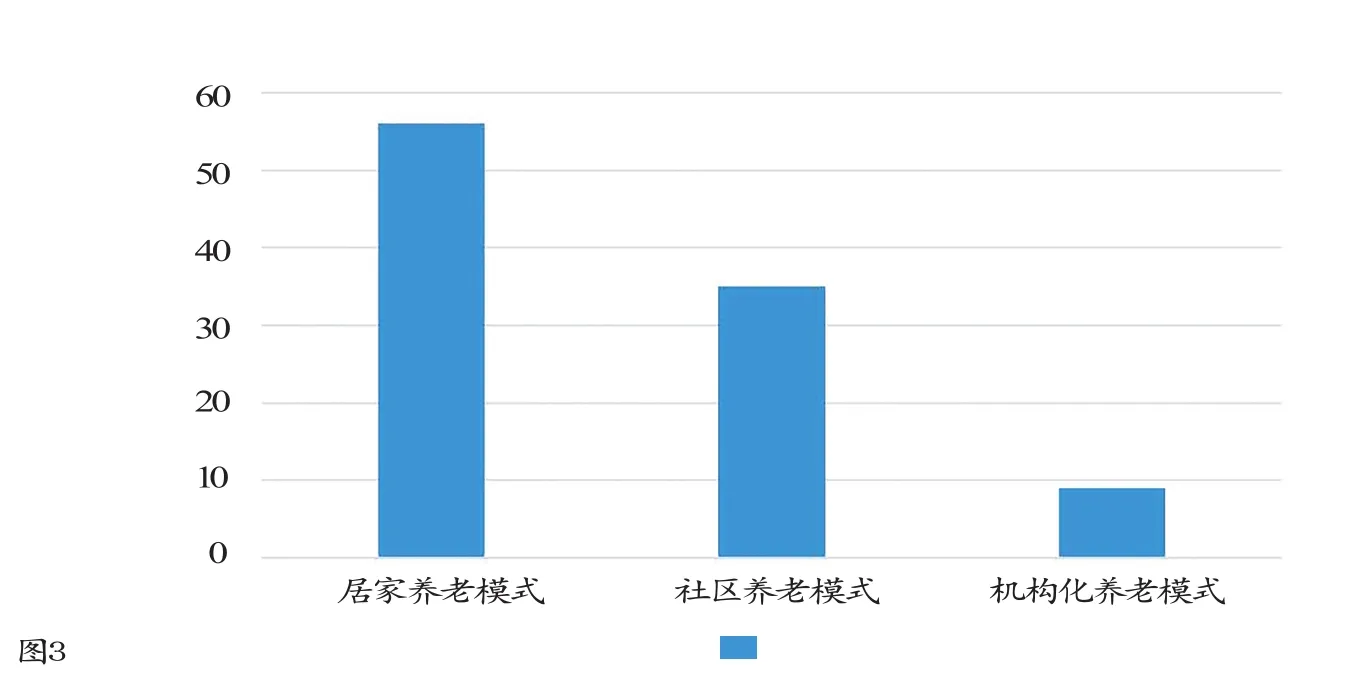

5.3 機構化養老模式

機構化養老模式相對起步較早,為老齡化問題的發展提供了一定的保障,其發展形勢也具有多樣性,但相比于居家養老模式和社區養老模式(圖3)具有較多的局限,發展情況不是很理想。在機構化養老模式中存在著三種被割斷的“緣”,第一是血緣,人們與家人之間的親緣關系在步入老年后會被割斷;第二是地緣,人們與地域和家鄉的聯系由于生病或經濟原因在步入老年后被割斷;第三是社緣,人們通過工作建立起的與社會之間的聯系在退休之后會被割斷。機構化養老中老年人失去了“自由”,護工們客氣地照顧著老人,為了保障安全老人什么都不允許做。老人在養老院住的時間久了會對生活的期待越來越少,每天早晨起來排隊洗漱排隊吃飯,流水線式的生活節奏,并且看著身邊的老人逐漸離去,對于周圍的生活環境也變得無望。在養老機構中資金投入不足、管理不當等使老年人在養老機構中只有一張床和一張桌子可以使用,護工人員和其他老人隨意出入,老人完全沒有個人的隱私空間,這些也是老人很少愿意進養老機構的原因[14](圖4)。

隨著養老問題的進一步發展,養老模式也在不斷改進,“去機構化”的政策開始推行,機構養老模式開始轉向居家和社區養老模式,遵守以人為本的原則,提升老人的生活質量[15]。

4 結語

綜上,結合老齡化問題的發展,對養老模式進行了一系列的探究,分析和總結了三種養老模式的發展現狀、局限性以及未來發展的設計構想。養老模式的發展應該更加關注老人生理需求與心理需求的平衡,結合現代化的發展提升養老服務的品質,切實解決養老事業發展過程中遇到的問題,創新和開展養老服務活動,全面提高養老質量,促進社會和諧發展。