降溫方式對乘用車艙體內熱舒適性影響的研究

赫連雅馨,張修霖,劉吉營,楊開敏

(山東建筑大學 熱能工程學院,山東 濟南250101)

0 引言

隨著汽車保有量的增加,特別是私家車數量的快速增加[1-2],人們對于汽車的使用越來越多,在汽車內度過的時間總量也顯著增加,因而對車輛舒適性的要求也隨之提高。乘坐舒適性指的是人們在乘車過程中感受到的外界環境對自身生理和心理的影響,涉及到汽車行駛的穩定性、光、聲音及艙體內溫度和濕度等方面,尤其是熱環境(溫度和濕度)對駕駛員和乘客的身心狀態影響更為明顯。當長時間駕駛或者乘坐時,艙體內合適的溫度、濕度和良好的氣流運動能夠使人們身心愉悅、不易疲勞,從而提高了工作效率和駕駛的安全性[3-4]。

目前,很多發達國家的車企已經意識到上述問題,并相繼投入大量的科研資源開展工作,探索在保證燃油經濟性良好的情況下,極大地優化艙體內的熱舒適性。同時,針對影響人體在艙體環境中舒適性的因素及作用機理開展了大量的工作,對提高和改善艙體內人體舒適性評價以及制定更合理的評價標準有著重要的指導作用[5]。Hagino等[6]從影響人體舒適性的外界因素—風速出發,通過分析非穩態條件下轎車內的溫度和風速分布特性,給出了一種新的用于評價風速對舒適性影響的方法。呂鴻斌等[7]采用數值模擬的方法分析了夏季酷熱條件下,空調系統不同的送風溫度和風量對車內熱舒適性的影響。張文燦等[8]和Kataoka等[9]提出了用于描述汽車乘員艙內氣流和溫度分布的新方法,能夠幫助實現快速預測和評價駕乘人員舒適度的目標。Han等[10]展開實車測試,將汽車在太陽下暴曬一段時間,測量得到乘員艙內的溫度場,然后打開空調設備,觀察乘員艙溫度場的變化過程和趨勢以及相應的人體舒適性的變化。靳艷梅等[11]先求解分析了乘員艙內的熱環境,并依次為邊界條件計算得到了人體表面的溫、濕度分布情況,最終使用參數當量溫度評價了隨著熱環境變化而產生的舒適性感覺變化。申福林等[12]采用數值模擬的方法對汽車車體的非穩態傳熱特性進行了研究,并分析了汽車內部環境的熱舒適性特征。盡管國內外很多專家學者確定了一些熱舒適性指標,但還缺乏對車輛經過暴曬升溫后駕乘人員如何得到最大的舒適度的對比研究。

汽車在經過長時間的暴曬升溫之后,駕駛員進入艙內啟動汽車并行駛過程中,為了避免或減輕熱沖擊帶來的影響,采取何種措施進行有效的降溫以提高艙內熱舒適性成為研究的重點。目前,汽車降溫的研究較多,但是大部分沒有考慮烤車階段結束后車內溫、濕度分布對后續降溫的影響。文章選取某家庭轎車作為實驗研究用車,以乘員艙內的熱環境為研究對象,采用現場測試和數值模擬相結合的方法研究夏季條件下的車內熱流場,分析開車時不同降溫方式產生的效果,并通過熱舒適指標分析了駕乘人員所得到的最大舒適度。

1 實驗方案與熱舒適性指標分析

1.1 實驗條件

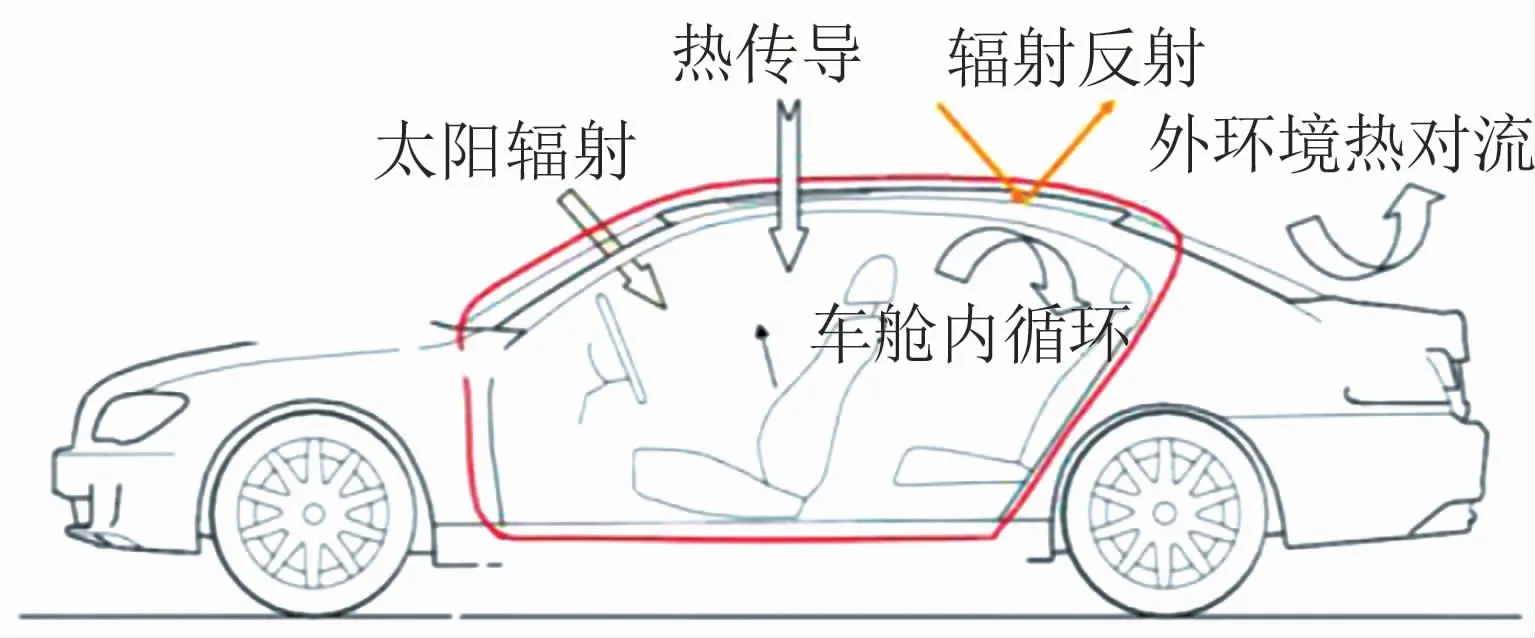

當汽車靜止放置時,乘員艙內的熱負荷主要來自于太陽對車身的輻射傳熱、透過玻璃直接投射到乘員艙內的透射輻射得熱、乘員散熱以及配套設備的散熱等。由于對乘員艙熱環境影響程度最大的是太陽輻射,因此,在研究中著重研究太陽輻射對乘員艙溫度的影響。乘員艙熱環境如圖1所示。

圖1 乘員艙傳熱示意圖

實驗測試在自然條件下進行,實驗用車為5座小型汽車,乘員艙在陽光下進行暴曬,汽車駕駛室外設置一個溫、濕度測量點。每間隔1 h對汽車表面各部位的表面溫度進行測量。實驗時間為2019年8月8日和9日的9∶00—16∶00,有效測試時長總計達420 min。

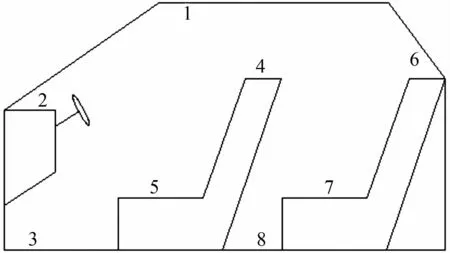

為了評價乘員艙典型位置的空氣溫度分布情況,在乘員艙內前后座椅頭部、腳部位置和車內典型零部件表面共設置8個溫度測點,分別為駕駛員前后座椅、儀度表盤、遮陽板(車內測點位置非外加遮陽擋)等位置,如圖2所示。

圖2 乘員艙測點布置示意圖

1.2 實驗儀器

實驗儀器主要包括溫濕度自記儀TPJ-20(精度:溫度±0.4℃、濕度±3%RH)、紅外線測溫儀PT120(精度:±1℃)、輻射表TBD-1J(精度:<5%)等儀器。太陽輻射的變化會影響車體表面溫度,使用紅外線測溫儀每隔1 h測得車體表面溫度。使用輻射表用來測量室外太陽輻射強度,溫濕度自記儀測量乘員艙內各處的溫度、濕度;每隔10 min進行數據采集。

1.3 實驗步驟

1.3.1 開窗降溫實驗步驟

開窗降溫實驗分為烤車和開窗通風降溫兩個階段,時間為2019年8月8日9∶00—14∶30。具體實驗步驟如下:

(1)將車置于空曠地帶,南北放置,車頭朝向南方,將艙內溫濕度自記儀設定為每隔10 min進行數據的采集;

(2)車體靜止(發動機停止)在太陽輻射下暴曬—烤車,時間為9∶00—14∶10;

(3)每隔1 h對車體表面溫度進行測量并記錄,測量部位包括東門、東窗、西門、西窗、車前蓋、車前窗、車后蓋、車后窗、地面及其遮陽處;

(4)從14∶10—14∶30開車進行開窗通風降溫,行駛過程中使用紅外線測溫儀對艙內主要表面上的溫度進行測量,使用溫濕度自記儀測量艙內空氣狀態,記錄數據進行分析。

1.3.2 空調降溫實驗步驟

空調降溫實驗分為暴曬和空調降溫兩個階段,時間為2019年8月9日9∶00—14∶00。具體步驟如下:

(1)實驗用車以空車狀態在戶外進行暴曬,汽車的門窗緊閉,汽車空調處于關閉狀態;

(2)暴曬270 min后,啟動發動機,打開空調啟動系統,空調出風溫度26℃,風量為12 L/s,持續時間20 min;

(3)行駛過程中,使用紅外線測溫儀測量艙內主要表面的溫度,使用溫濕度自記儀測量艙內空氣狀態,記錄數據,制冷時間持續10 min。

1.4 熱舒適性指標分析

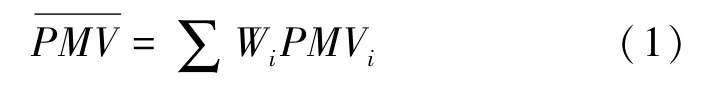

人體熱舒適評價一直是熱舒適研究的重要內容,對人體熱舒適狀態進行準確細致的評價是深入研究熱舒適的重要基礎。綜合分析現有熱環境評價指標,采用聯系局部、整體熱舒適性的方法,建立乘員艙熱舒適評價體系。借鑒面積加權法[13],針對上、中、下3個區域,利用熱舒適性指標預期平均投票PMV(Predicted Mean Vote)分析人體局部、整體熱感覺的關系。利用較少的環境參數,預測整體環境參數。

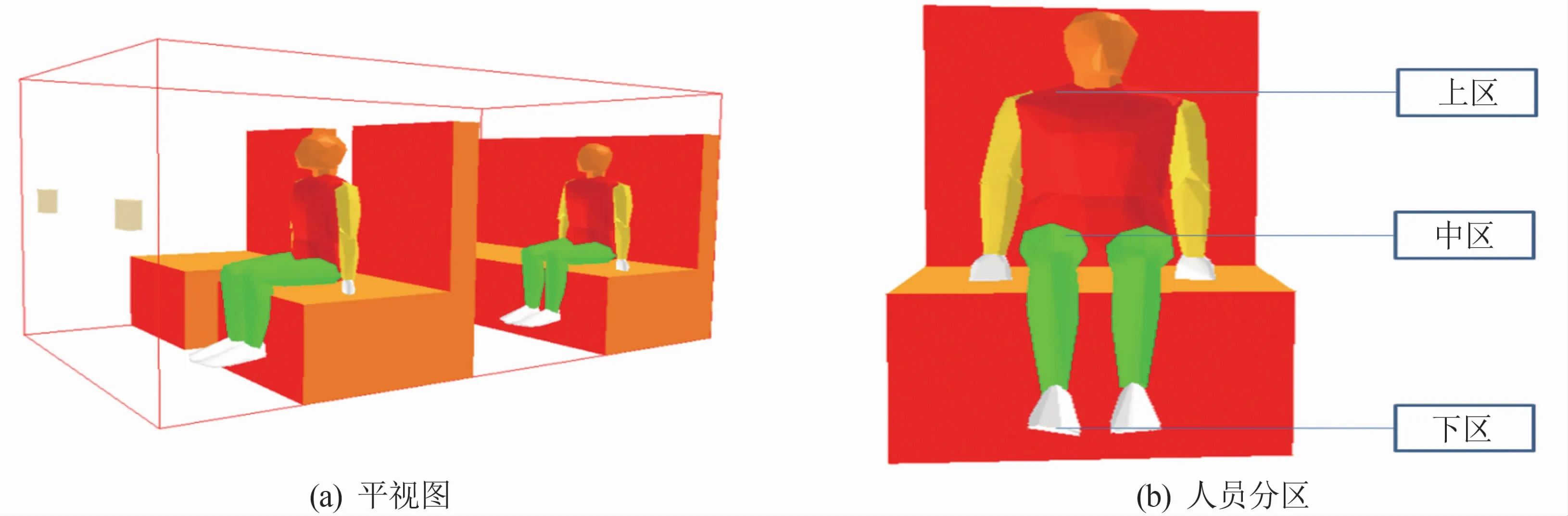

根據PMV算法的原理,文章嘗試從局部熱感覺與整體熱感覺的占比關系中,尋求權重系數。乘員艙模型及人員分區,如圖3所示。將人體各部位分成上、中、下3個區域,分別計算各區域的PMV值,再按分區熱感覺指數進行加權,得到整體熱感覺的平均PMV。修正的加權PMV計算式由式(1)表示為

圖3 乘員艙模型及人員分區示意圖

2 不同降溫方式對艙內熱環境和熱舒適性的影響分析

2.1 開窗降溫對艙內熱環境的影響

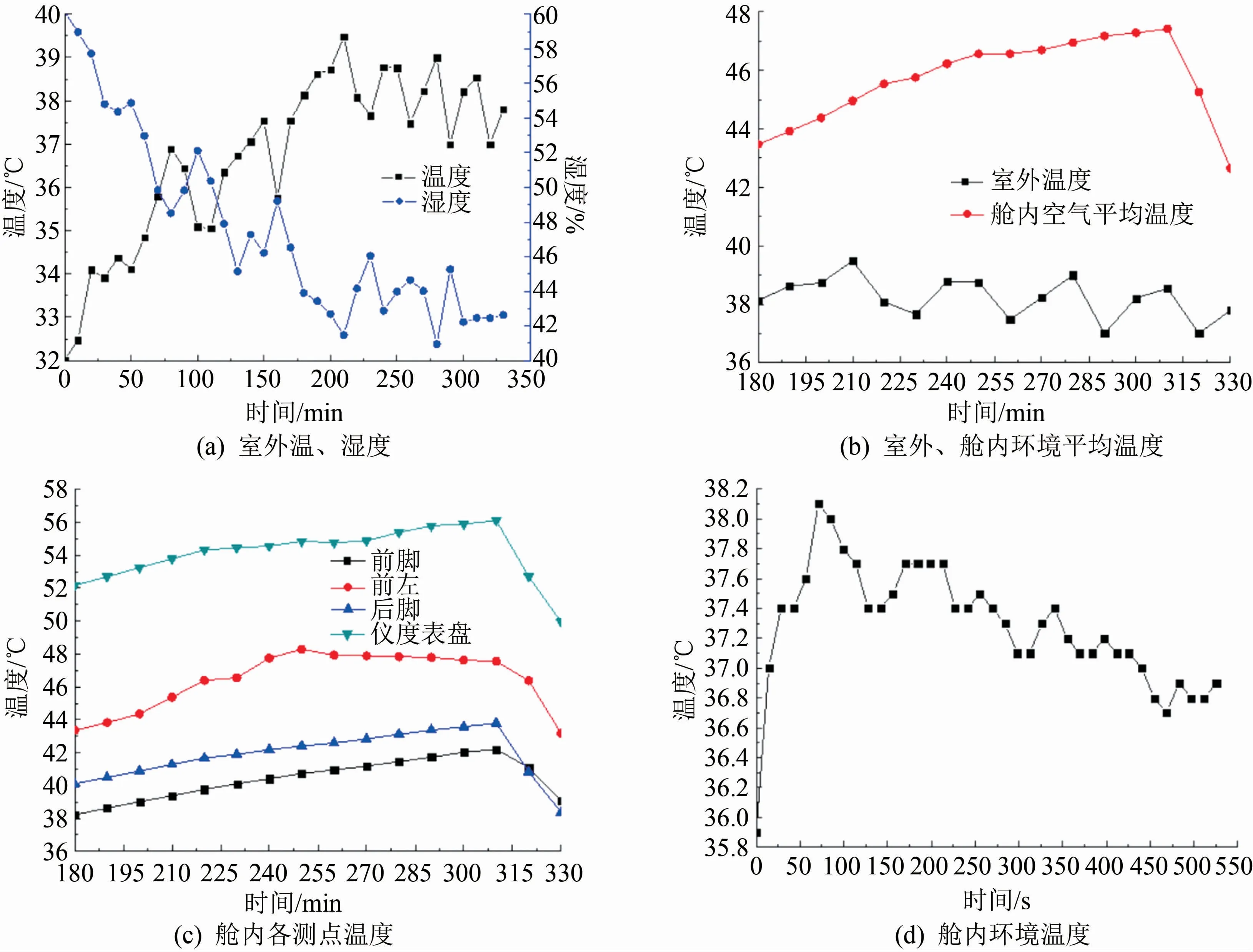

實驗汽車開窗行駛階段,乘員艙內的熱環境仍然受到太陽輻射和人體散熱的影響。開窗降溫實驗艙內外溫、濕度變化曲線如圖4所示,車艙內外空氣溫度變化如圖4(a)和(b)所示。汽車啟動后,開窗降溫階段艙內的平均溫度仍要高于室外溫度,初始時刻兩者溫差為9℃,實驗結束時溫差為4℃。艙內各測點溫度變化如圖4(c)所示,艙內各點測得平均降溫約為5℃。儀度表盤位置一直維持較高溫度,由實驗前的56℃下降到49℃,其次為前左位置;溫度最低的位置為前腳位置,前后腳的溫降為2~3℃。艙內環境溫度如圖4(d)所示,開窗通風引起并增強了艙內的空氣流動,從而增大了艙內的對流換熱量,車艙本體和艙內環境的溫度均降低。其中,儀度表盤處的溫降最大,這是由于在行駛過程中,儀度表盤不再受到太陽直接輻射,又有空氣流動形成的自然對流換熱對其進行降溫,因此相比較其他位置降溫更大。前后腳位置的自然對流相對較弱,因此溫降程度相對較小。

圖4 開窗降溫實驗艙內外溫、濕度變化曲線圖

2.2 空調降溫對艙內熱環境的影響

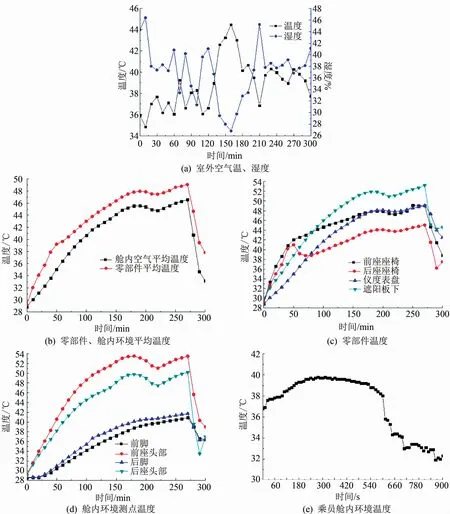

空調降溫實驗過程中艙內外溫、濕度變化曲線如圖5所示。室外空氣溫、濕度的變化如圖5(a)所示,乘員艙內環境平均溫度如圖5(b)所示。在自然暴曬270min之后,艙內的空氣平均溫度達46℃,而各零部件表面的平均溫度可達到49℃。各空氣溫度測點和零部件表面溫度分別如圖5(c)和(d)所示,由于遮陽板部位與前座座椅受到太陽光直射,最高溫度分別達到53、50℃,高于儀表盤的溫度;而后排座椅處于無法得到太陽直射的后方,所以溫度始終低于其他位置的零部件。空調冷氣開啟后,乘員艙內部空氣開始流動,車內的熱量排出車外,艙內的溫度開始降低。零部件與乘員艙內環境的溫度都出現了大幅度的降低,零部件平均溫度降低了11℃,艙內的空氣平均溫度降低了13℃,零部件溫度降低相較于艙內環境變化較小且始終高于艙內環境溫度。在降溫過程中,遮陽板下溫度始終高于儀表盤、前座椅和后座椅的溫度,且降溫幅度最大,約為14℃,前座椅與儀表盤降溫分別為11和8℃,后座座椅降溫最少為5℃。從降溫過程中溫度變化可以發現,降溫主要發生在制冷的前20 min。

綜合各位置溫度變化情況可知,乘員艙內環境的變化主要集中在前、后座頭部位置,這是因為空調冷風采用的是直吹送風的方式,能夠直接作用于頭部位置,使得前后頭部均降低了約14℃。但是,前后腳位置降溫不是很明顯,這是由于前排儀表板處的空調冷風由前吹向后,冷風在水平方向下擴散,在垂直方向下擴散較弱,前后腳受其影響較弱。在乘員艙中,用紅外線測溫儀測量的溫度變化曲線如圖5(e)所示。制冷初級階段,乘員艙內的空氣溫度發生大幅度變化,這與溫濕度自記儀上的數據相一致,接下來溫度的變化曲線趨于平緩,溫度降低程度較小,趨于穩定,但在局部區域溫度還會存在一定的波動。

圖5 空調降溫實驗艙內外溫、濕度變化曲線圖

2.3 開窗與空調降溫方式對艙內熱舒適性評價對比分析

開窗通風時,乘員艙的熱舒適性評價采用實驗所得數據,評價過程中將區域分為駕駛艙和后座區。經計算,駕駛艙上、中、下的局部PMV值分別為1.09、1.12、0.86,加權PMV為1.06,熱感覺為偏熱;不適人員指數PPD(Percentage of Persons Dissatisfied)為28.75,即28.75%的乘客對此熱環境不滿意。后座上、中、下區的局部PMV值分別為1.41、1.55、1.28,加權PMV為1.46,熱感覺為偏熱;PPD=48.9,即接近一半乘客對此熱環境不滿意。從兩個加權PMV值可知,駕駛艙熱舒適性比后座區相對好一些。

汽車行駛過程中,開空調系統進行冷卻降溫,評價其熱舒適性,與開窗通風過程評價相同,將艙內區域分為駕駛艙和后座區。經計算,駕駛艙上、中、下的局部PMV值分別為0.526、0.438、1.15,加權PMV為0.62,熱感覺為適中;PPD=13.1,即13.1%的乘客對此熱環境不滿意。后座上、中、下區的局部PMV值分別為1.1、1.08、1.12,加權PMV為1.09,熱感覺為偏熱;PPD=33.9,即1/3的乘客對此熱環境不滿意。駕駛艙的熱舒適性比后座區的相對更好,該結論與開窗通風過程相似。

3 乘員艙內熱環境數值模擬

利用紅外線測溫儀、輻射表和風速儀等儀器實地測量了乘員艙內的熱環境參數,得到的數據較為貼近事實,但是其實驗周期較長、效率較低。隨著計算機技術的發展,利用計算流體動力學CFD(Computational Fluid Dynamics)軟件數值模擬乘員艙內氣流組織變得可行和便捷[13-17]。在對家庭轎車乘員艙內熱環境展開數值模擬時,需要求解的描述流體傳熱傳質物理過程的控制方程有質量守恒方程,動量守恒方程和能量守恒方程[3,18-19]。

文章使用CFD軟件Pheonics對家庭轎車乘員艙內的熱環境進行數值仿真,得到了模擬空間內的速度場、溫度場以及濕度等全物理場參數,分析評價了乘員艙內的熱環境,發現并優化了相關問題。

3.1 幾何模型及簡化

文章主要關注的是乘員艙內溫度場和速度場。實際的乘員艙內部結構較為復雜,在建模過程中不對整個實車模型內部結構進行建模,只考慮乘員艙內部面,不考慮發動機和行李艙等部分,且乘員艙內方向盤、安全帶等部件對車內流場影響較小,建模時也不考慮這部分裝置。由于是短時間的冷卻模擬,在其過程中不考慮太陽輻射以及車體材料對車內溫度的影響。因此,將汽車乘員艙簡化為一個長方體狀,座椅的外形也比較規則,乘員艙模型俯視圖如圖6所示。在模型正前方開設有兩個進風口,根據實驗用車空調風口的大小,將送風口的大小設置為100 mm×100 mm,且雙側布置。

圖6 乘員艙模型俯視圖

3.2 邊界條件的設置

根據實驗數據,對乘員艙模型設定邊界條件。車內自由流體溫度同實驗數據,采用車體內平均空氣溫度,設置為46℃,車頂設置為傳熱第三類邊界條件,并考慮太陽輻射的影響;湍流模型選擇RNG的k-ε模型,計算采用最終網格數為1 000。車內人體設置分為駕駛員與乘員,乘員艙內人體設置人體成端坐狀態,人體參數設置為0.4 m×0.5 m×0.85 m,人體基本溫度設置為37℃。座椅參數設置為礦物纖維板(137 Mineral fibre slab),座椅溫度根據實驗數據設置為44.68℃。艙內設置兩個進風口,根據實際實驗將風口風量設置為12 L/s,出風溫度設置為26℃。

3.3 模擬結果分析

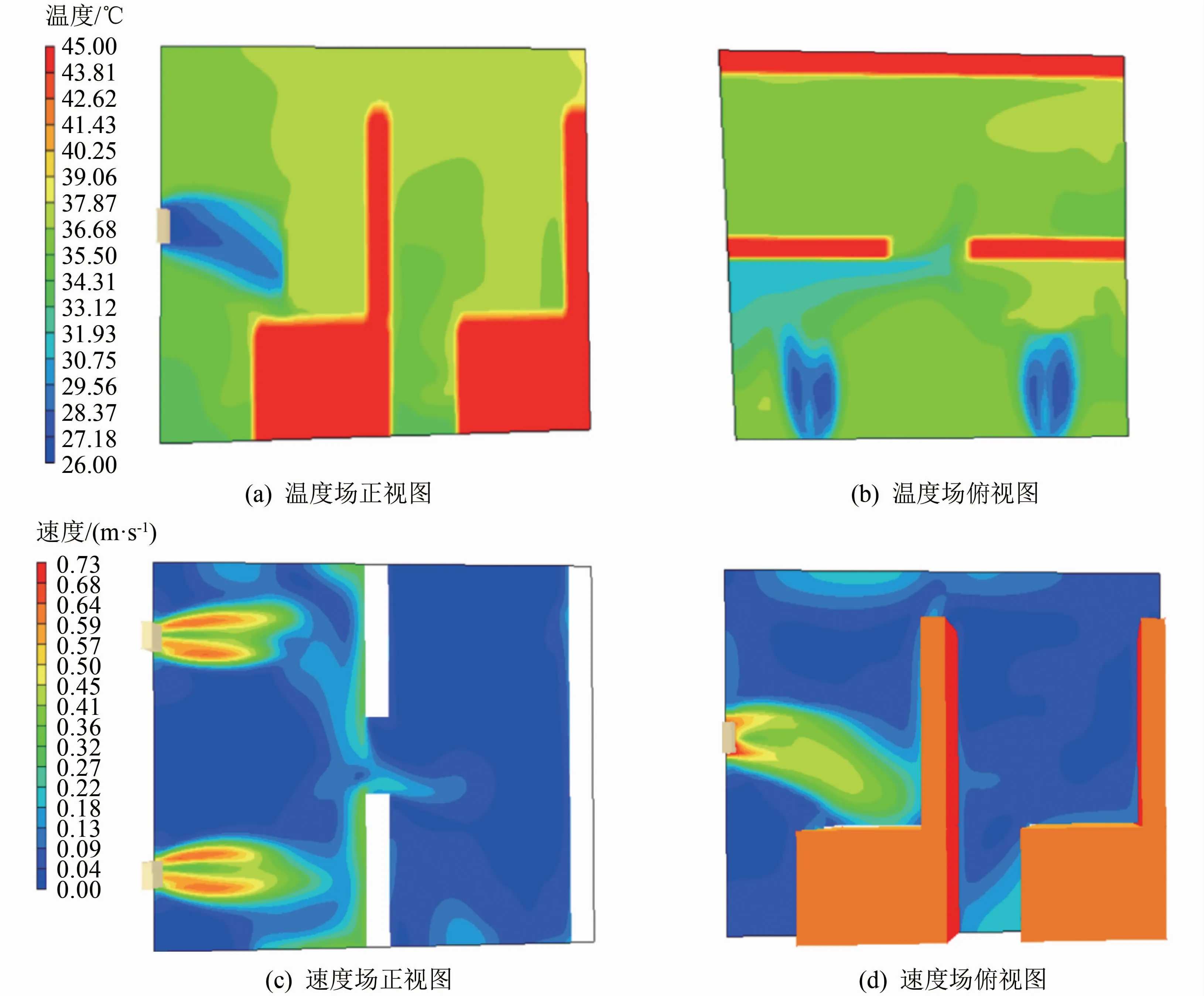

乘員艙內溫度和速度分布如圖7所示。由圖7(a)和(b)可知,冷風吹入乘員艙內,與艙內高溫的汽車部件和空氣發生對流換熱,艙內各位置溫度最終達到一個相對穩定的狀態。可以發現,當艙內達到穩定狀態后,艙內空調出風口輻射的上下40 cm范圍內以及后座人體腿部位置受到的影響較大。尤其在空調出風口水平位置以下、靠近出風口局部區域的溫度最低,受空調出風影響最為明顯。由圖7(c)和(d)可知,該區域風速也最大。而前后靠背之前溫度和前后排乘客頭部位置溫度均為37℃,座椅部位的溫度接近40℃,溫度偏高。主要原因有:(1)受氣流組織的影響,座椅背部為下風側,冷風對該區域的影響較小;(2)人體散熱會影響周圍的溫度分布,使座椅溫度升高。由模擬結果可知,艙內熱環境溫度基本穩定在33~35℃,而對應的實驗測得乘員艙內溫度基本穩定在32~34℃,兩者略有差距。但是考慮到數值模擬過程有所簡化,因此,兩者之間存在偏差是合理,并且誤差也在合理范圍之內。

通過對實驗數據進行整理和分析可知,行駛過程中通過開窗的方式降溫時,零部件平均溫降約為10℃,艙內環境平均溫降約為8℃;降溫過程的前20min內,艙內溫度變化較為明顯;開窗通風對后艙溫度變化影響較大,后腳和后座座椅處溫度變化較為明顯。空調系統開啟時,零部件平均溫降約為11℃,艙內環境平均溫降約為13℃;空調直吹對前后座頭部影響較大,溫度在水平方向上變化比較明顯;與開窗通風工況相似,開空調降溫也是在前20 min內,溫度變化曲線斜率較高,降溫較為明顯。在對空調制冷工況進行模擬時,邊界條件與實驗工況相對應,但同時也進行了一定的簡化和處理,模擬結果與實驗數據符合較好。因此,通過數據分析得出結論,在行車過程中,使用空調進行降溫比開窗降溫效果更加明顯,且制冷的前20 min溫降效率最高。

圖7 乘員艙內溫度和速度分布圖

4 結論

為了找到減輕長時間停車后艙內熱環境變化帶給乘客熱沖擊的方法,選取開窗降溫與空調制冷兩種降溫方式進行實車測試和數值模擬研究,分析了不同冷卻方式對艙內熱環境和熱舒適性的影響,得到的主要結論如下:

(1)開窗降溫時,主要零部件平均溫降約為10℃,艙內環境平均溫降約為8℃,降溫過程前20 min艙內溫度變化較為明顯。相對而言,后腳、后座座椅處溫度下降較大。

(2)空調系統開啟時,零部件平均溫降約為11℃,艙內環境平均溫降約為13℃,降溫整體效果好于開窗降溫。

(3)空調制冷工況的模擬結果與實驗數據吻合較好,進一步證明空調進行降溫比開窗降溫效果更加明顯。