過猶不及

——漢學家藍詩玲“保姆式翻譯”指瑕①

呂 奇

湖北大學

王樹槐

華中科技大學

1.引言

藍詩玲(Julia Lovell)是英國著名新生代漢學家、翻譯家、專欄作家,現為倫敦大學伯克貝克學院教授。她以翻譯家的身份向英美國家譯介魯迅、張愛玲、韓少功、閻連科、朱文、薛欣然等中國現當代作家文學作品多部(獨譯6 部、合譯2 部),其中代表譯著《魯迅小說全集》(The Real Story of Ah-Q and Other Tales of China: The Complete Fiction of Lu Xun)和《色戒》(Lust, Caution: The Story)被國際著名“企鵝經典文庫”(Penguin Classics)收錄,前者被譽為可能是有史以來最重要的企鵝經典(Wasserstrom,2009)。目前,藍詩玲正受企鵝出版社委托重譯中國四大名著之一《西游記》(即將付梓)。

總體而言,藍詩玲英譯中國現當代文學成就不凡,對中國文學走出去作出了不可忽視的貢獻,其譯著在海外讀者群體中享有良好的口碑。在Amazon 和Goodreads 等國外圖書銷售與書評網站中,讀者對藍詩玲譯筆的流暢性好評頗多。藍詩玲為了在最大程度上令目標語讀者獲得良好的閱讀體驗,的確有其獨到的處理方式與風格。如果我們借用“一仆二主”的經典比喻,作為譯者的藍詩玲,對目標語讀者可謂盡心盡力,對其閱讀關切可謂無微不至。然而白璧微瑕,過猶不及,藍詩玲對讀者的這種無微不至,是否會因譯者介入成分過大而演變為某種“保姆式翻譯”呢?這是本文所要重點關注的問題。本文將從藍詩玲的全部譯著中選取部分作品,對其可能存在的“保姆式翻譯”進行分析,并從現象學美學文論等視角加以解讀與討論。

2.藍詩玲“保姆式翻譯”分析

通過分析藍詩玲的譯作,我們發現藍詩玲在翻譯過程中,有時存在介入程度過大的情況,主要體現在:不定點的過度填充、變異的過度自然化、情感的過分移入、文化的過度歸化、嘆詞的過多省略。

2.1 不定點的過度填充

“不定點”(spots of indeterminacy)是現象學文論中的一個概念。英加登認為,文學作品中有限的詞句無法再現真實客體的一切方面和性質,作品中的客體只是被有限再現的一些方面,通過圖式化或輪廓化呈現,而那些未能呈現出來的方面則構成了被再現客體的“不定點”或“未確定點”,它們有賴于讀者在閱讀中不斷地充實(克勞利、奧爾森,1988:6-7)。一旦被讀者充實、現實化,這些圖像就會以這樣或那樣的方式變得具體、生動,直觀性大大增強。譯者在翻譯過程中,其第一重身份實質上是原作的讀者,而“讀者”身份的藍詩玲有時存在對原作不定點過度填充的情況。例如:

例(1)

原文:他還有點心驚肉跳的。(張愛玲,2003:260)

譯文:He was still shakenby the afternoon’s events.(Chang,2007:76)

分析:原文是對漢奸易先生從一爿店逃脫,回到家后的心理活動描寫。“心驚肉跳”可謂恰如其分地刻畫了易先生彼時的心理狀態。但至于易先生只是因為當天下午從一場有可能發生的刺殺行動中死里逃生而心驚肉跳,還是因為細思極恐般回想起這些年與王佳芝在一起隨時都有可能命赴黃泉而心有余悸,抑或是因其他令他恐懼的事情而后怕,作者張愛玲給讀者留下了一個不定點。而藍詩玲則使用by the afternoon’s events 直截了當地將其填充,使得目標語讀者在閱讀譯文時對易先生微妙心理的體驗打了折扣。

例(2)

原文:后來很長一段時間內,小初都認定,達馬其實是莫須有的一個人。(朱文,2006:66-67)

譯文:For ages, Xiao Churefused to believe that Da Ma genuinely existed.(Zhu,2013:7)

分析:本句藍詩玲對“莫須有”的處理,同樣存在對不定點過度填充的情況,因為“莫須有”強調模棱兩可的不確定性(即可能存在,也可能不存在),給讀者能留下更多的心理懸念,增強小說主人公達馬這一頗具爭議的人物的神秘感。而譯文經過譯者的填充,語義產生偏離化和唯一化,潛臺詞是:達馬這個人其實是存在的,只是小初拒絕相信和承認而已,降低了讀者的閱讀心理懸念。

例(3)

原文:走到路口還回頭對女人們喊:“告訴本義那個老貨,我馬興禮還要找他算帳!”(韓少功,1996:231)

譯文:At the intersection, he turned and shouted at the women, “Tell that piece of trash Benyi that I, Ma Xingli,stuck his wife twentyfive times, stuck her till she screamed—”(Han,2003:159)

分析:原文語境是村民“三耳朵”(馬興禮)因與村支部書記本義的妻子鐵香關系曖昧而遭到本義的打擊報復,于是轉而遷怒于鐵香,本句是他鞭笞完鐵香后留下的一句話。“算帳”一詞指吃虧或失敗后和人爭執較量,有報復的意思,至于如何“算帳”,讀者可謂仁者見仁,智者見智,原文的不定點為讀者留下了懸念。而藍詩玲將此不定點過度充盈,而且“stick”一詞還是男性強暴女性的隱晦表達,但實際原作中的人物“三耳朵”并沒有如譯文所描寫的那般下作。這種對“不定點”過度形象化的填充處理,使得譯文中的人物塑造扁平化和丑態化。

2.2 變異的過度自然化

變異是文體學中的一個概念,指的是對語言常規(norm)的偏離,此種偏離既可能是頻次增加,也可能是頻次降低(Leech & Short,2007:43)。譯者在翻譯過程中可能會對源語文本文體特征采取保留、移除或自然化(neutralize)處理,而藍詩玲對原作中重復變異等文體現象所作的處理,有時存在過度自然化(over-neutralized)的情況。

例(4)

原文:不知道是人生就是游戲,還是游戲替代了人生。再或是,游戲與人生,你中有我,我中有你,其結果就是合二為一。……愛情不是游戲,可愛情又哪能不是游戲。沒有游戲,又哪有愛情。游戲之愛,像蝴蝶、蜜蜂飛在菜園樣在他們中間飛來落去,又落去飛來。(閻連科,2005:65-66)

譯文:Had life been a game all along, or had it only recently become one? ...Love was a game to be played seriously.(Yan,2008:116)

分析:在原文中,作者閻連科使用比喻辭格來類比人生與游戲、愛情與游戲,同時借助象征手法,用蝴蝶、蜜蜂、菜園來映射師長夫人劉蓮、勤務員吳大旺和故事發生地(師長高干樓)。從文體角度而言,閻連科略帶“矯情”地在語言上采用變異處理(“人生”重復三次,“愛情”重復三次,“游戲”重復七次),反復玩味人生與游戲、愛情與游戲的密不可分,正是暗示劉蓮與吳大旺水乳交融的微妙關系。而在譯文中,藍詩玲為了讓讀者更為流暢地閱讀,采取簡化處理,直接將作者苦心營造的變異過度自然化和平淡化,直截了當地抹平了原文中朦朧的敘事方式。

例(5)

原文:你指給我看!你指給我看!(朱文,2000:7)

譯文:So where is it then? (Zhu,2007:220)

分析:原文語境是被自行車撞了的老太太一口咬定“中年無須男子”撞壞了她的西紅柿,并聲稱自行車胎上有西紅柿的殘汁,而肇事者“中年無須男子”則予以堅決否定的回應。在原文中,此種刻意反復的變異處理顯得說話人非常理直氣壯,甚至帶有被人冤枉后的一種宣泄。而在譯文中,此處變異由于藍詩玲的過度自然化而被抹平,譯文在口吻上由原來的理直氣壯變成了一種平靜與慢條斯理,人物語氣的變化使得人物形象飽滿度在一定程度上打了折扣,也削弱了敘事的戲劇性與場景的質感。

例(6)

原文:她一手提著竹籃。內中一個破碗,空的;一手拄著一支比她更長的竹竿,下端開了裂:她分明已經純乎是一個乞丐了。 (魯迅,1972:141)

1.3.2.3 運動干預指導管理 合理的運動是提高冠心病病人身體機能的有效途徑,但冠心病病人要避免競爭性較強的文娛活動,要注意運動的時間、節奏和運動的強度,注意保持平和心情狀態。運動的方式主要是以有氧運動為主,注意運動的環境,保持運動場所空氣新鮮,適當的運動有利于提高心肌的修復,促進側支血管循環形成[4] 。運動過程中出現身體的異常變化,如意識、頭部感官、心律、視力等情況的變化,應立即停止運動,情況嚴重者及時就醫。

藍譯:A bamboo basket in one hand contained a cracked, empty bowl; the other hand grasped a tall bamboo staff, split at the bottom.She had obviously become a beggar.(Lu,2009:107)

楊譯:In one hand she carried a wicker basket, in which was a broken bowl, empty; in the other she held a bamboo pole longer than herself, split at the bottom:it was clear she had become a beggar.(Lu,1960:57)

萊譯:In one hand she carried an empty bamboo basket; a broken bowl lay inside it — empty.With the other hand she supported herself on a bamboo pole that was taller than she and had started to split at the bottom.It was obvious that she had become a beggar, pure and simple.(Lu,1990:222)

分析:作為對語言常規偏離的變異,還可以體現在語義和邏輯重復層面。在本例原文中,作者魯迅連續使用了三個副詞——“分明”“已經”“純乎”。其中,“分明”屬于評注型副詞,強調揣測中帶著肯定語氣,用以表達作者的評價和判斷;“已經”屬于限制型副詞,側重時間,表明祥林嫂在封建禮教的摧殘和吞噬下,由一個安分耐勞的年輕寡婦變成了一個形容枯槁、精神麻木的乞丐這一過程的終結;“純乎”也屬于限制性副詞,但更側重程度,不僅強化了此前的判斷,更強調了結果的徹底。可以說,此三個副詞連續使用形成的變異,偏離語言常規,是作者出于文體因素考慮后的處理,無論是在語義上還是在邏輯上,都將思想內涵表達得更為精準深邃。反觀三個譯文,藍譯為了追求流暢性,僅僅使用了一個副詞obviously,并用過去完成時進行時態上的處理;楊譯則采用系表結構it was clear 和過去完成時,與藍譯存在類似問題(即遺漏了“純乎”);而萊譯則盡可能保留了魯迅的變異處理,他使用系表結構it was obvious 和過去完成時分別表達“分明”與“已經”之意,并且刻意使用pure and simple強調“純乎”之意,在文體效果上對原文的變異保留程度最高。

由此可見,文學家在進行文學創作時,有時不是力圖客觀真實地反映現實,拉近讀者與現實的距離,而是刻意將“已知”的變成“未知”的,從而拉大作品接受者與表現客體之間的距離,給讀者以咀嚼、體味與感受的空間(王大來,2011)。而藍詩玲為了換取閱讀的流暢性,拉近讀者與文本之間的距離,選擇以犧牲陌生化為代價,用過度自然化的方式省略或弱化了原作中的變異表達。寇志明(Jon Eugene von Kowallis)和羅海智也對藍詩玲的過度省略處理提出了批評,認為“可讀性并不能構成省略重要或有意思的細節的正當理由”(寇志明、羅海智,2013:44),如果“僅為了所謂的可讀性而將小說的棱角磨平并進行簡化,那原文諷刺的意味還能剩下多少?”(同上: 43)。

2.3 情感的過分移入

根據《辭海》的定義,“移情”亦作“感情移入”,在精神分析學說中,是指個體將先前對某人或某事的某種情感轉移到其他新對象上的潛意識心理過程(夏征農、陳至立,2009:2705)。譯者是有血有肉的人,而人都有七情六欲,人工翻譯與機器翻譯的最大區別之一,就在于情感因素,因此譯者在翻譯過程中不免會產生情感移入。然而倘若情感過分移入,其客觀效果是否理想,恐怕亦值得商榷。我們發現,作為譯者的藍詩玲在翻譯中存在少許移情過度的情況。例如:

例(7)

原文:我后來明白了,老人家之所以這么做,就是打定主意要讓我在后面內疚,打定主意讓我帶著這樣的心境開始和他女兒的相處。這是一個父親的良苦用心。 (朱文,2006:201)

分析:“良苦用心”指極費心思,用意深遠,暗里為對方著想,但又不會明顯表露。在原文中,對“我”而言,父親對女兒的這種“良苦用心”是可以理解的,對此“我”表示理解,既沒有明顯表露欽佩之情,也沒有體現反感之意。而藍詩玲在譯文中顯然過度融入了個人情感,加入了had to admire 和even if I didn’t appreciate,使得“我”對胡萍萍父親的舉動作出的評價發生了情感立場偏移,影響了目標語讀者對“我”這個人物作出準確判斷。

2.4 文化的過度歸化

施萊爾馬赫(Schleiermacher)曾提出過譯者的兩條路徑,其中之一便是盡量讓讀者“安居不動”,而讓作者“向其靠近”①本文英文文獻的引文中文譯文為作者自己翻譯,全書同。(Schleiermacher,2012:9)。我們發現,藍詩玲為了增強譯文的流暢性,以便讓讀者“安居不動”,有時會過于追求文化上的歸化處理。例如:

例(8)

原文:我感覺旁邊的那個身體還處在騷動之中,我知道剛才她還沒演講完,所以現在憋得慌。(朱文,2006:63)

譯文:I could sense Hu Pingping’s restlessness; I knew that she was feeling frustrated at not having been allowed to finish herHenry V speech.(Zhu,2013:145)

分析:在原文語境中,所謂“演講”是指面對被召回參加“回爐工程”的同學的怨聲載道,小說女主人公胡萍萍在車上道出的一段肺腑之言。而在譯文中,藍詩玲采取了Henry V speech 進行處理。這一表達的背景源于英法百年戰爭時期英國國王亨利五世于阿金庫爾的戰前演講。當然,演講并非亨利五世的原話,而是基于莎士比亞在戲劇《亨利五世》中的創作,該段文字也是西方文學史上膾炙人口的文段之一。從文化層面而言,此處的處理存在過度歸化,因為胡萍萍不過是原來班級的生活委員,道出的也不過是她的真情實感,主要目的是吐露心聲,而非鼓舞士氣,無論是從其身份地位、講話目的、社會語境,都與Henry V speech 不相吻合。

2.5 嘆詞的過多省略

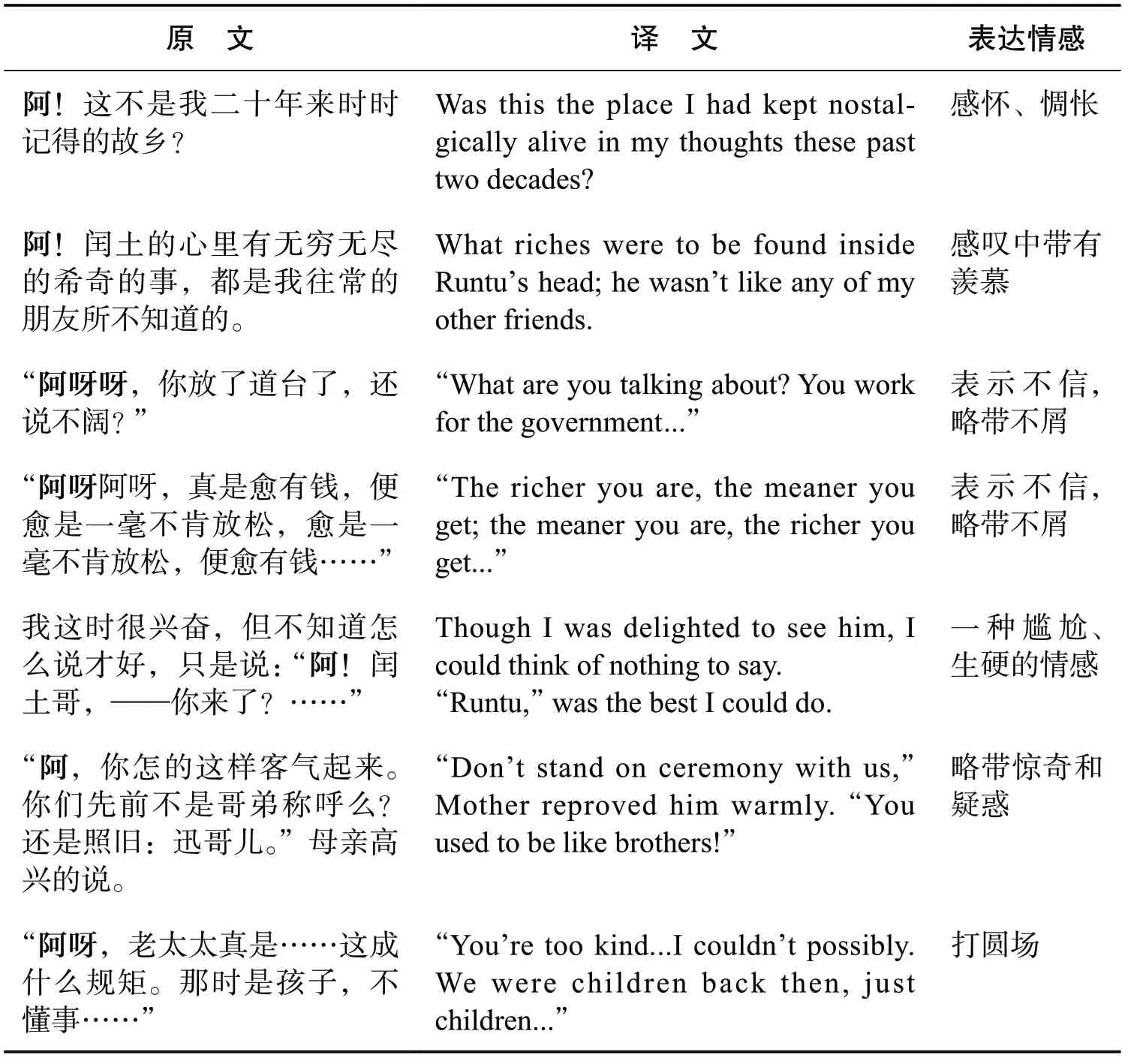

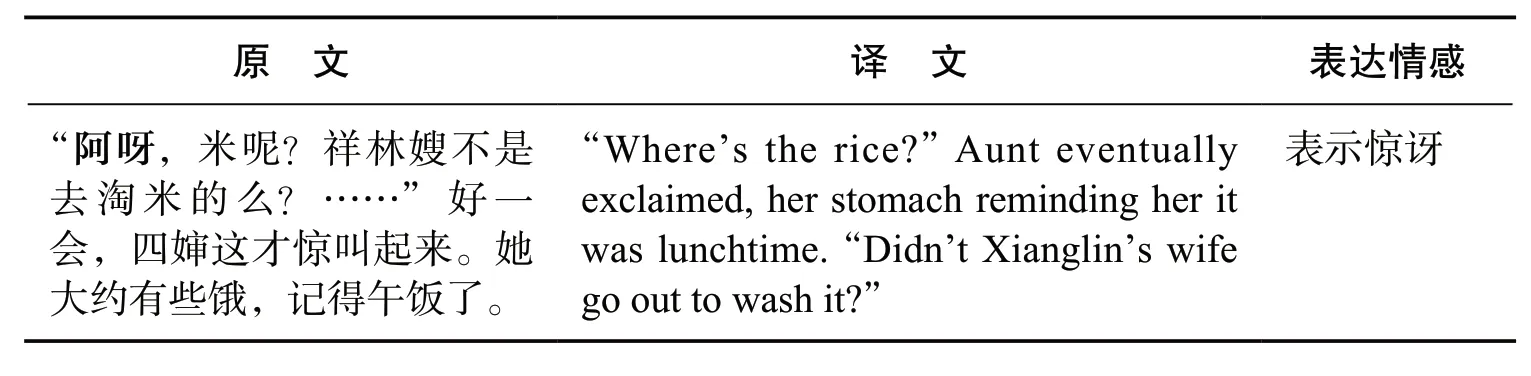

嘆詞是表示感嘆或呼喚應答的詞,常表示說話時喜悅、驚訝等情感,有時甚至是強烈的情感(夏征農、陳至立,2009:2211)。在魯迅的小說中,時常用嘆詞來烘托人物微妙的語氣口吻與情感立場,具有不可忽視的人際意義。下面以《故鄉》和《祝福》為例予以說明,見表1、表2。

表1 《故鄉》中藍詩玲對嘆詞“阿”和“阿呀”的處理

表2 《祝福》中藍詩玲對嘆詞“阿”和“阿呀”的處理

續 表

以上嘆詞,藍詩玲將其全部省略,或許是受英文中類似的置于句首的獨立嘆詞不如漢語使用頻繁的因素影響,抑或是因為英語中的部分感嘆之意蘊藏于字里行間。但以上僅為筆者推測,譯文究竟是否會因嘆詞的過多省略而造成人物微妙細膩的語氣、心理和情感缺失,或許英語國家本土讀者更有發言權。就此問題,筆者專門請教了漢學家司馬麟(Don Starr)①司馬麟(Don Starr)系英國杜倫大學現代語言與文化學院助理教授、漢學研究中心主任,曾任英國漢學協會會長、《英國漢學協會會刊》主編。博士。他認為,藍詩玲的譯文并不以忠實著稱,藍譯降低了上述話語的口語化程度(orality),很可能是她未過多考慮英語中類似語境下的真實口語表達,因為譯者在翻譯書籍時(因為是書面形式),很容易會忘記有時其翻譯的話語本應采取更為口語化的表達。他還認為,藍詩玲的處理是一種有意識的省略策略,這種策略是基于英語不應過度強調區域性,而應更多考慮普適性(如美式英語、英式英語、澳式英語、加拿大式英語)和接受度(嘆詞通常是相對本土化的形式體現之一)。出版社希望他們的書籍盡可能獲得最為廣泛的接受度,甚至不惜以犧牲能夠反映源文本的某些精準表達為代價。他推測藍詩玲只是不想像魯迅在原文中所表述的那樣,將某些話語翻譯成英語中的真實口語表達,她實質上是將口語表達書面化了(a written version of oral English)。如果換作是他(司馬麟)本人,或許會采用更多的嘆詞,以更為貼近漢語表達,例如根據語境將“阿”處理為oh 和ah 等,將“阿呀”處理為hey 和alas 等,將“阿呀呀”處理為hey 和my goodness 等,將“阿呀阿呀”處理為oh dear 等。此番言論雖只能代表一方觀點,不應以偏概全,但無論如何,能夠從以英語為母語的讀者的視角為我們對藍詩玲在翻譯中對嘆詞的過多省略處理進行準確定性提供佐證。

3.藍詩玲“保姆式翻譯”討論

結合上述分析,我們可以發現,藍詩玲在翻譯中有時因譯者介入程度過大,產生“過”的情況,這種現象在其迄今全部六部獨譯譯著中均有不同程度的體現。究其原因,我們可以從“不定點”說起。現象學美學理論家英加登(1988:10)將文學作品視作“一個多層次的構成”,這四個層次分別是:1)語詞聲音和語音構成以及一個更高級現象的層次;2)意群層次;3)圖式化外觀層次;4)在句子投射的意向事態中描繪的客體層次。英加登還將閱讀中讀者角色所起的進一步的創造性活動稱之為“具體化”(concretization)。作為“純意向性客體”,文學作品在其基本結構中的被再現的客體層和圖式化方面層都包含了大量的“不定點”和“空白”,它們有待于讀者在閱讀過程中予以填補和充實。就像事物的骨架,要使它生氣灌注并血肉豐滿就需要讀者閱讀的“具體化”。英加登認為,具體化是積極閱讀的姿態和方式,如果讀者被動地閱讀,他只能得到一些圖式化的方面,只有當讀者積極地調動自己的想象以填補作品中的不定點和空白,才能使作品不完備的意向性關聯物變成活生生的審美對象。在英加登看來,作品的圖式化結構既為閱讀提供了想象的自由,又為閱讀提供了基本限制,因此,正確而有效的閱讀就是那種在作品圖式化結構所允許的范圍內自由想象的閱讀(朱立元,2005:138)。

究其本質,譯者雖然最終呈現給讀者的是譯文,但譯者本身首先是讀者。王宏印(2010:256)曾提出過“譯者本位中的讀者”(reader from translator’s stand)的概念;葛浩文則提出過“翻譯就是再創作,而譯者就是‘再創作者’(rewriter)”的觀點(孟祥春,2014:49)。受此啟發,筆者嘗試提出“讀者本位的譯者”(translator from reader’s stand)和“再創作者本位的譯者”(translator from rewriter’s stand)兩個概念,或許有助于解釋藍詩玲“保姆式翻譯”的現象。

一分為二地看,作為“讀者本位的譯者”的藍詩玲受其美學觀的先見影響,在其閱讀原作過程中可謂積極主動、盡情狂歡、活躍而充滿想象力,無論是對譯作所采取的張力重制、主題重塑、文化重構,還是本文所關切的不定點填充、變異自然化、情感移入、文化歸化、嘆詞省略等,足見藍詩玲的閱讀世界中再現的客體層和圖式化方面層所包含的“不定點”和“空白”都被其本人填充得豐富多彩,具有其顯著的風格與特色,極大程度上滿足了“讀者本位的譯者”的個人審美快感。然而,在客觀效果上,作為“再創作者本位的譯者”的藍詩玲在其譯作產出過程中,卻可能因為過度而為壓縮了目標語讀者填充他們的閱讀客體層和圖式化方面層“不定點”與“空白”的空間,造成了某種意義上的“過猶不及”。這種任何事情都替讀者代勞,像保姆一樣呵護備至的“保姆式翻譯”,有如把饅頭掰開,嚼碎了喂給讀者,把讀者當作嬰兒一般,反倒使得讀者喪失了咀嚼和品味的樂趣,某種意義上是譯者介入程度過大,造成譯文的過度闡釋和留白不足,低估了讀者的閱讀能力,反而在一定程度上剝奪了讀者閱讀審美過程中發揮想象力與解構文本的權利,本質上忽視了他們才是譯文閱讀的審美主體這一客觀事實。漢學家白亞仁(Allan Hepburn Barr)(2014)曾舉例談及余華的《兄弟》讓某些讀者不那么習慣,一個重要原因是《兄弟》有“令人疲勞的細節”,并且有“強求式的陳述”與“過分強調”之嫌;而西方讀者可能更習慣、更喜歡敘述者顯示(筆者注:showing)這一點,而不是那么直白地去告訴(筆者注:telling)他們。沈從文的《邊城》亦是如此:“他在這個作品中壟斷了敘述的空間,沒有給故事人物足夠的機會去顯示他們的困惑與擔憂、幸福與悲哀,因此故事在某種程度上失去了活力。……作者不用那么直接告訴讀者,只需顯示一下就行了,只要顯示得比較傳神,讀者自然就明白了” (白亞仁,2014)。

從藝術審美的角度看,正如連淑能(2010:78-84)所述,西洋畫講求形似,重視寫實,著重寫生,追求形象逼真,講究透視、解剖、光學等科學原理,表現客體的色彩變化、明暗對比、高低遠近、大小比例等,注重“歷歷具足、甚謀甚細”的精確性,而中國畫講求神似,重潑墨寫意,輕工筆勾勒,注重整體氣韻,突出主體,造成畫面虛白,留下意會聯想的空間。藍詩玲的美學觀或許與西洋繪畫藝術有共通之處,體現在其翻譯理念上講求面面俱到而忽視留白寫意。從這層意義上說,藍詩玲在兼顧“讀者本位的譯者”和“再創作者本位的譯者”雙重身份上,的確存在些許瑕疵,或許應當有所為,有所不為。

當然,藍詩玲或許會覺得很“冤枉”或者“委屈”,她本人的主觀意愿是希望擴大讀者群體范圍,增強敘事流暢性,降低閱讀難度,提升閱讀體驗,使之能夠讓更多的普通讀者(general readers)接受。以《魯迅小說全集》為例,對于普通讀者的范圍,藍詩玲將其界定為“通常情況下沒有聽說過魯迅是誰的讀者”,而被問及“譯本主要針對哪些讀者”時,藍詩玲進一步界定為“對魯迅感興趣的英國、美國和澳大利亞受過教育的普通讀者”(Wang,2014:3)。另據藍詩玲與筆者的通信記錄,當被問及《魯迅小說全集》的讀者群范圍時,藍詩玲的回復是“那些除了對中國進行研究的學者之外的對魯迅小說感興趣的普通讀者”。據此,我們認為,藍詩玲對于她的“隱含讀者”其實存在某種定位與認知偏誤。“隱含讀者”是文體學中的概念,指的是作者假定的信息接收對象,他們與作者共有背景知識,以及一系列預設、觀點、審美趣味和價值判斷標準(Leech & Short,2007:208)。一方面,藍詩玲將其讀者群體定位為“普通讀者”;而另一方面,“凡是有興趣讀中國小說英譯本的英文讀者,恐怕都不是那么普通的讀者,而是受過良好教育、讀過許多文學作品的人,他們文學品位比較高,不一定需要把事情說得很白,喜歡自己琢磨,希望有獨立思考的余地”(白亞仁,2014)。

為求旁證,筆者在其他研究中對藍詩玲全部獨譯譯作進行了可讀性定量分析,結果發現:總體而言,藍詩玲譯作弗萊施閱讀難度值(Flesch Reading Ease)和弗萊施 -金凱德閱讀級別水平(Flesch-Kincaid Grade Level)分別為69.51 和7.73,低于一般閱讀難度,相當于美國八年級學生(英國約十年級學生)的閱讀水平。換言之,藍詩玲譯作僅就形式層面而言(暫不考慮內容、題材和專業背景等因素),基本可以為英美國家的初中生水平及以上讀者所接受。可以說,藍詩玲譯作的閱讀難度實際低于她聲稱的“普通讀者”的閱讀水平,而她“保姆式翻譯”的一番操作,也實際反映出她低估了“普通讀者”群體的認知能力。我們如果打一個略顯夸張而又不失貼切的比方:事事都替具有獨立思考和行事能力的“大學生”去大包大攬、親力親為,把他們當作未成年的“小學生”對待,名曰“我是為你好”,不知對作為受體的“大學生”而言,是一種幸運還是一種不幸。

特別需要指出的是,藍詩玲的“保姆式翻譯”除了從上述現象學美學視角進行歸因外,在深層次上還可從其自身的翻譯倫理觀、翻譯美學觀和外部的翻譯詩學、翻譯生態等維度尋跡。尤其是在翻譯詩學維度上,藍詩玲受到西方主流詩學的影響,其翻譯處理手法滲透在對待翻譯與寫作的關系以及譯文流暢性等方面。而在翻譯生態維度上,翻譯文學的地位對藍詩玲的翻譯策略有著制約作用,翻譯生態中的創作主體、接受主體、贊助主體對翻譯主體藍詩玲有著直接或間接的影響。由于本文體量有限,對于上述方面恐無法一一詳述。

4.結語

于普通讀者而言,文學作品最大的魅力時常不是作者“說了什么”,而是作者“未說什么”。闡釋學文論代表人物伽達默爾(Hans-Georg Gadamer)將藝術作品的存在類比為游戲,是一種交往活動,始終要求與人同戲,讀者和作者同為游戲的參與者,讀者顯然不只是游戲的看客,還是游戲的一部分,如果作者什么都做了,那讀者在游戲中就無所事事了,閱讀因此也會變得枯燥乏味(伽達默爾,1991:34-38)。而作為譯作讀者,在某種程度上讀到的是經過譯者二度創作的“二手作品”,因此他們還可能寄望于譯者“少說點什么”,以便最大限度獲得與原作作者對話交流的權利,參與他們與原作作者的游戲。

從規約型研究的角度看,或許認為譯者不能把自己從原文理解中發現的任何東西通過譯文傳達給譯文讀者,否則就會損害原文含蓄的美學效果。譯者應尊重原文作者的藝術動機和美學創造,認真審視原作中各種藝術表現手法所隱含的美學效果,為譯文讀者留下回味的空間,從而更好地展現原作的魅力(王大來,2011)。而本研究作為描述型研究,其目的不在于對漢學家藍詩玲可能存在的“保姆式翻譯”撥亂反正(畢竟瑕不掩瑜,藍詩玲意為目標語讀者營造良好閱讀體驗的語言服務意識值得贊許,其為中國現當代文學譯介作出的貢獻值得肯定,在本文語境下審視其“過”特指譯者的“過度介入”,而非“功過”之“過”),而是在于客觀地指出其主觀意愿與客觀效果的不對稱現象及其所產生的問題,聚焦于其“微瑕”的表征與成因,為今后更好地構建中國文學外譯的“譯者—讀者”融洽模式尋求啟示。