心內科常用中藥飲片對心血管、神經系統不良反應分析

王林艷 譚喜瑩 錢 娜 姚 東 繆 莉 王 錚

(1.靖江市中醫院, 江蘇 靖江214500; 2.江蘇省中醫院, 江蘇 南京210029)

據統計,我國當前心血管患病人數達2.9 億[1],中醫藥在其治療中發揮了至關重要的作用。中藥湯劑作為中藥飲片的常用給藥劑型,臨床應用廣泛,但與此同時其可能引起的不良反應越來越引起人們重視,對心血管疾病患者而言,由于其臨床表現與藥物導致的心血管、神經系統不良反應存在相似性,在臨床上容易被忽視,故認識其心血管、神經毒性十分重要。本研究主要從心血管、神經系統角度出發,總結心內科常用中藥飲片的不良反應及其發生機制,為醫生及臨床藥師臨床合理用藥提供理論依據。

1 來源與方法

以全國高等中醫藥院校規劃教材《中藥學》 《臨床中藥學》 《中醫內科學》(第十版) 為依據,遴選了98 種治療心血管疾病的常用中藥(包括阿膠、白芍、白術、柏子仁、半夏、蓽茇、蒼術、柴胡、車前子、陳皮、赤芍、川芎、磁石、大棗、丹參、膽南星、當歸、杜仲、莪術、防風、茯苓、茯神、附子、甘草、干姜、高良姜、枸杞子、瓜蔞、桂心、桂枝、紅花、厚樸、琥珀、黃柏、黃連、黃芪、黃芩、火麻仁、姜黃、降香、桔梗、橘紅、橘皮、靈芝、龍齒、龍膽草、龍骨、龍眼肉、麥冬、牡丹皮、牡蠣、木香、牛膝、炮姜、蒲黃、青皮、人參、肉桂、乳香、三棱、三七、砂仁、山藥、山楂、山茱萸、麝香、升麻、生地黃、生姜、石菖蒲、熟地黃、蘇合香、蘇木、酸棗仁、檀香、桃仁、天冬、葶藶子、通草、五靈脂、五味子、細辛、香附、薤白、玄參、延胡索、郁金、遠志、澤瀉、珍珠、珍珠母、知母、梔子、枳殼、枳實、朱砂、竹茹、紫貝齒),檢索CNKI、萬方、VIP、CBM、PubMe 數據庫中的全文報道,收集整理此類中藥飲片心血管、神經系統不良反應及其作用機理。

2 結果與討論

經文獻查閱與統計,共有26 味心內科常用中藥飲片有相關報道,存在心血管或神經系統的不良反應,而且大部分兼有兩者。

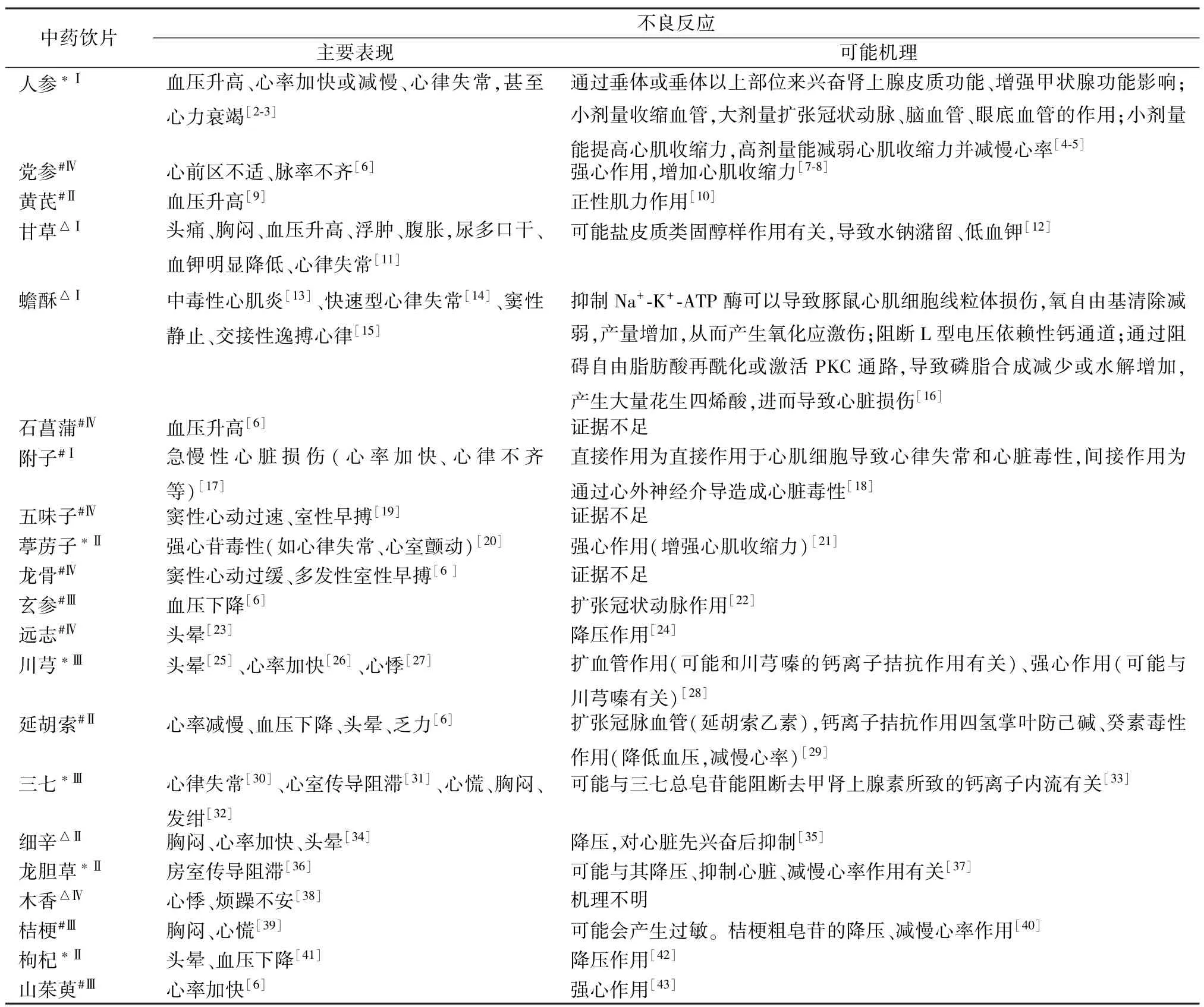

2.1 心血管系統 存在心血管系統不良反應的中藥飲片有21 種,主要是對血壓、心律的影響,嚴重可導致心衰。其中,補益藥(如人參、黃芪)、開竅藥(如蟾酥)、溫里藥(如附子) 導致的不良反應大多為血壓升高、快速性心律失常等,可能與其正性肌力作用(包括強心作用) 或興奮腎上腺皮質功能有關;涼血止血藥(如玄參)、活血化瘀藥(如三七、延胡索)、安神藥(龍骨、遠志) 導致的不良反應大多為血壓降低、心率減慢等,可能與其擴張冠狀動脈或阻滯鈣離子通道有關;一些含有強心苷成分的中藥(如蟾酥、葶藶子) 也會導致心律失常等不良反應。具體見表1。

表1 中藥飲片的心血管系統不良反應

鑒于此,臨床藥師在用藥過程中尤其要注意患者頭暈、心悸等癥狀的發生,監測其血壓、心率,必要時可行心電圖監護或心臟超聲等相關檢查。

2.2 神經系統 存在神經系統不良反應的中藥飲片也有20 種,包括對中樞神經、外周神經系統的影響,嚴重者可導致精神錯亂、昏迷等不良反應。其中,補益藥(如人參、黨參)、溫里藥(如附子) 導致的不良反應大多為中樞興奮作用,可能與其興奮下丘腦、垂體,促進促腎上腺皮質激素的釋放或與破壞星形膠質細胞,損傷大腦海馬神經元有關;安神藥(如磁石、酸棗仁) 導致的不良反應大多為過量引起的中樞抑制作用(如嗜睡、昏迷),可能主要與其對神經遞質的調節作用有關;一些中藥飲片對迷走神經(如蟾酥)、視神經(如甘草) 也有一定影響,從而導致肢體麻痹、失明等。具體見表2。

表2 中藥飲片的神經系統不良反應

臨床藥師在用藥過程中,應根據不同藥物不良反應的發生情況,重點關注患者頭痛、煩躁、視物模糊、肢體麻痹等癥狀的發生,監測其睡眠、肢體活動度及精神狀況。

3 結語

3.1 中藥不良反應定義 廣義的藥物不良反應包括因藥品質量問題或用藥不當所引起的有害反應,包括副作用、毒性作用(毒性反應)、后遺反應(后作用)、過敏反應、特異質反應、抗感染藥物引起的二重感染、依賴性及致癌、致畸、致突變作用等。WHO 規定,不良反應是指按正常用法、用量應用藥物預防、診斷或治療疾病過程中,發生與治療目的無關的有害反應,其特定的發生條件是按正常劑量、用法用藥,在內容上排除了因藥物濫用、超量誤用、不按規定方法使用藥品及質量問題等情況所引起的反應。中藥飲片在正常用法、用量時,出現不良反應的報道相對較少,大多是由劑量過大、用時過長、配伍不當、炮制不當、煎煮不當、品種不正確、外用內服、體質等因素引起[64]。因此,本文探討的中藥飲片不良反應主要是指廣義的不良反應。

3.2 中藥不良反應監護要點 心內科常用中藥飲片導致的心血管、神經系統不良反應大多與其藥理活性有密切聯系,主要是在用藥不當(如劑量過大、療程過長、配伍不當)的情況下發生,故在治療過程中臨床藥師應注意關注中藥的劑量是否正確,配伍是否合理,尤其是對老年人及肝腎功能不全的患者,其代謝能力減弱,更要注意劑量控制。特別需要注意的是,由于心血管疾病的特殊性,很多時候需要長期用藥,如果患者長期使用上述26 種中藥飲片,則中藥臨床藥師應根據藥物不良反應發生情況分別設定監護指標,比如甘草為Ⅰ類分級,不良反應為水鈉潴留,故需定期監護電解質水平,防止出現低血鉀;對于不良反應比較明確的中藥飲片(Ⅰ、Ⅱ級證據),應重在監護;對于不良反應尚不明確的中藥飲片(Ⅲ、Ⅳ級證據),除了監護相應指標外,還需重視臨床數據的收集和整理,以進一步明確其不良反應發生情況。

3.3 中藥不良反應評價 在心血管疾病的藥物治療過程中,由于受到患者本身疾病的影響,中藥臨床藥師需要鑒別是治療效果不佳引起的心血管、神經系統相關癥狀,還是藥物不良反應導致的。例如,冠心病患者以氣虛為主,使用黃芪劑量偏大時應注意可能存在的血壓升高、失眠風險[9,44],同時針對性地監測患者血壓、睡眠情況,若發現血壓突然升高,則應分析患者病情及用藥情況,如原本存在高血壓,則應首先排查是否有飲食生活習慣的突然改變、環境情緒等因素的影響[65],其次關注是否有自行停藥或加用其他藥物的情況,若分析高度懷疑黃芪導致的不良反應,則應注意調整其劑量,或根據患者疾病證候的變化及時調整藥物。總之,中藥臨床藥師應根據中藥飲片可能發生的不良反應,相應地監護其心血管(血壓、心率、節律等)及神經系統(精神狀態、睡眠等) 指標或癥狀,一旦發生不良反應,應從疾病發展、生活方式、藥物等多方面分析,從而根據不同原因給出合理的建議。

中藥不良反應的評價分析向來是難點,但也是臨床的重點,是中醫臨床安全用藥的根本。一方面,中藥飲片在臨床大多以方劑形式出現,而且很多情況下與西藥聯合使用,發生不良反應時需要進行復雜的分析與鑒別;另一方面,中藥飲片存在服用時間長、各地臨床用藥劑量不一、大劑量給藥的情況,加上患者普遍認為中藥副作用少,容易忽視其產生的不良反應。因此,針對心血管系統常用中藥,應總結分析其可能存在的心血管、神經系統不良反應,對于保障臨床用藥安全有重要意義,同時可針對性地進一步挖掘其可能存在的其他不良反應,為臨床提供客觀數據。