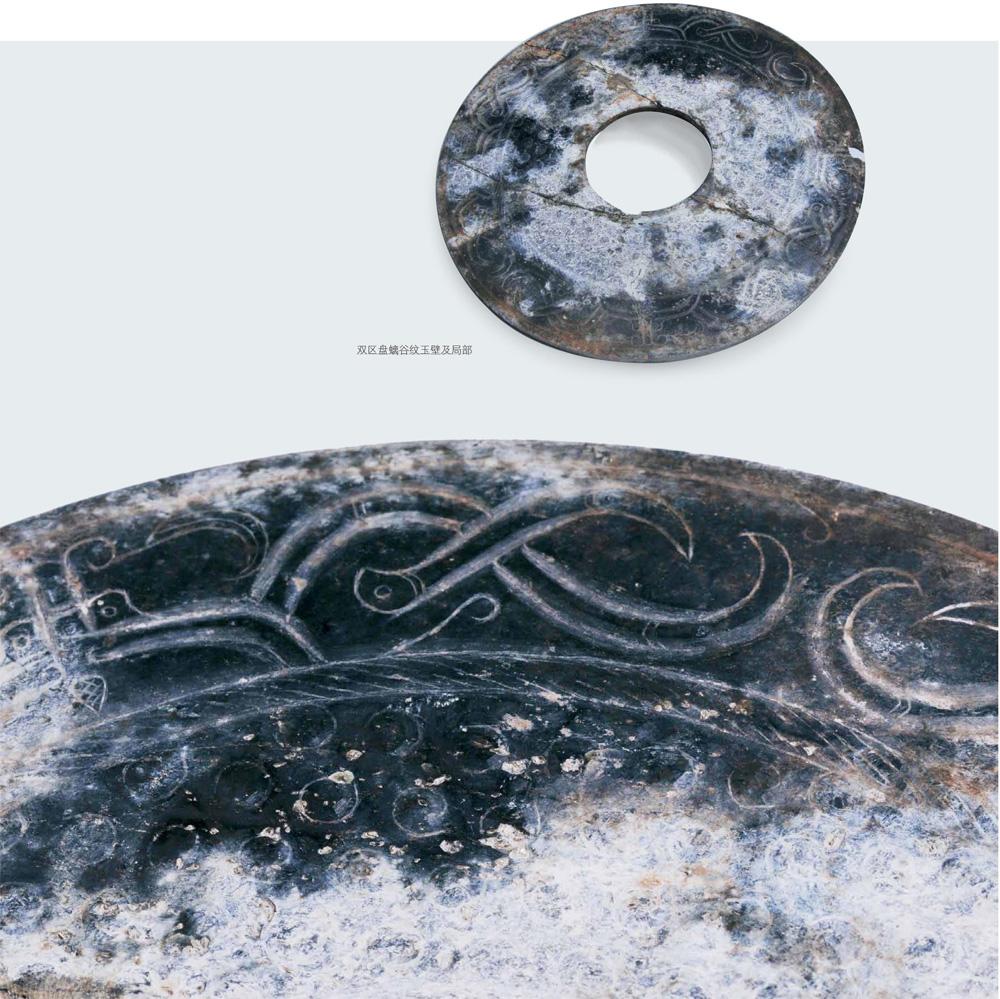

解密谷紋玉壁內涵及制作

王文

谷紋玉璧,主要流行于戰國與兩漢,是東周王朝“分崩離析”下的“君命天授”的產物。是諸侯們維持統治自圓其說的權力象征。谷紋玉璧不僅蘊含豐厚的文化內涵,其制作工藝的精巧程度更昭示了這一時期社會經濟、技術工藝上的巨大進步。

“君命天授”的統治合法陸

谷紋,是指整齊排列的蝌蚪狀紋飾,像谷牙。是戰國至兩漢時期玉璧上的常見紋飾。戰國時期,各自稱大的諸侯之間為了昭示自己的合法地位,急需種支撐理論來自圓其說,這時黃老與儒家的思想被各諸侯國之間所認定,這其中黃老學說中關于“天圓地方”的陰陽觀念,更是為以后的各諸侯自圓其說的“君命天授”理論奠定了基礎。各諸侯之間也借此把自己包裝成了“天之驕子”的形象證明自己的合法性。當然有了理論的支撐還不夠具象,還需找一種能夠代表這種神權的物化象征物,顯然玉璧的形態正符合了這種條件的需求,自然也就被選中為“天的象征,那么它的持有者當然也就成了“天”的代言人,其身份也就成了“君命天授”。

黃老陰陽學說認為,世界是一個物質性的整體,自然界的任何事物都是相互統一的。只要個人的“內證”修為達到一定的程度,就能超越普通大眾的感知能力,從而達到與上天的溝通能力。這其實是古人掌握的宇宙能量運行規律,當天地間能量發生變化時,就會逐漸表現在人們可以看到的相對宏觀世界中。比如當春天以東方七宿為代表的“木”屬性的能量到來時,大地就會解凍,種子開始發芽,一切生命都被這種能量喚醒,進入新一輪的“春生,夏長,秋收,冬藏”。因此古代掌握這種宇宙運行規律的人,也就成為“君命天授”人物。由于這種能量60年一輪回,周而復始,如環無端,因此古人用“天圓”來描述這種時間的周期,同時古人講方位時,會用“四面八方”來描述,所以才叫“地方”。

以農業為本的封建社會,糧食的生產直接決定著一個政權的興衰存亡,顯然被賦予“君命天授”的統治階層,如何能與“上天”溝通保證糧食的產量,是一個政權穩定的基礎,這時“社稷”的活動也就成了第一位的工作。目的很明確,就是借與上天溝通的玉壁禱告上天保佑自己的土地上能夠風調雨順、五谷豐登。那么在禮天的玉璧上添加上谷物萌發的形態,也是統治階層最直接明了的一種意識表達形態。只要上天能夠保佑土地谷物萌發,百姓也就能豐衣足食,社會也就能安定團結。因此祭祀“社稷”也就成了國家的象征,顯然借以溝通“上天”的谷紋玉壁也就成了政權的象征,持有的多少也就成為身份、權力大小的標志。

彰顯階級及延伸內涵

谷紋玉璧的產生既然承載了與“上天”溝通的特定意義,那么它的使用范圍肯定也要有所界定,從現代考古發現的谷紋玉壁尺寸及文獻記述的自身含義來看,首先排除了戰漢時期谷紋玉璧作為佩飾的可能,那么它的體現也只有在身份、權力上的表現。我們可從幾個知名典故記述,反思一下它的內涵所在,知名的“和氏壁”故事與“富可敵國”典故都可說明,有錢、有地盤不代表就是身份高貴,只有確定了“君命天授”的地位,才能算是貴族的階層。因此不管活著的還是死了的能夠擁有一定數量的與“上天”溝通的谷紋玉璧,就算是有了身份和權力的象征。當然擁有的谷紋玉壁越多,代表著自己的食邑范圍和權力也就越大。因此古人在“視死若生”觀念下,把大小不的谷紋玉壁用于殉葬,也是一種時代意識的體現。

戰漢玉壁上的谷紋,皆是在玉璧全部修飾、拋光完后再砣刻。為何如此,推斷有以下幾種可能:是祭祀的形式需求,也就是說,作蒲紋減地的玉璧其實在貴族間早就做好了儲備,只有在開展祭祀活動時才會現砣刻上谷紋,依此祈禱上天保佑所有谷物,在新的一年都能夠萌發生長;二是這類切割、拋光好的片狀玉料已作為一種貴族商品,客戶可依據各類場合的禮制要求,現定制加工各類造型、紋飾的器物,這種在拋光上又加刻谷紋的玉壁,只是其中的一個種類而已。這種現象從同時期許多璜、瑗、珩、鯖等的造型、紋飾加工形式中也能反映出來,和谷紋玉壁一樣皆是形體拋完光后再添加的線刻紋飾,因多是應急制作,紋飾線條的加工相對顯得都有些潦草;還有一種形式是專門作為冥璧的可能,意義來源于古人的“視死若生”觀念,在下葬時把代表權力和地位的玉璧砣刻上谷物萌芽的狀態,希望死者也能像谷物的萌芽樣,能夠死而復生,又或者是希望在另一個世界也能像活著的時候樣享有切。

谷紋玉璧制作解密

取材與痕跡比對

實際上,戰漢時期殉葬的谷紋玉璧,都有一定的加工規律可循。1992年臨淄區商王村墓地,M1與M2發掘的

對夫妻并穴墓出土的29枚大小不一的谷紋玉璧,從中可以分析出戰國至西漢谷紋玉璧的加工制作流程。

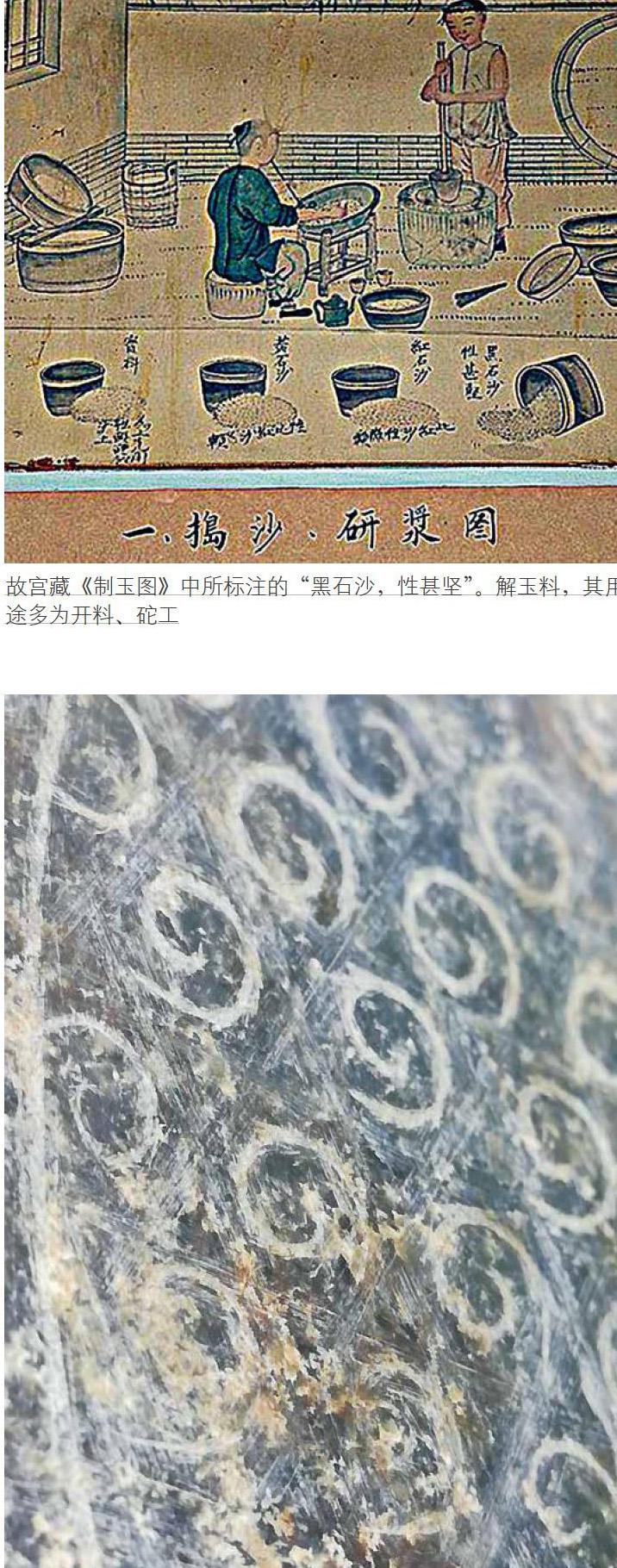

這時期作用于玉璧的蒲紋減地痕跡顯示。黑燧石是其采用的主要研磨料(黑砂)。蒲紋線狀劃蹭工痕清晰可辨,這種痕跡只有大于玉料自身硬度的材質才能體現,從故宮藏《制玉圖》標注砂料種類比對,其中的“黑砂”既是黑燧石的篩選料,再結合陳啟賢《砣具始用年代試析》一文中所實驗的黑燧石推蹭痕跡對比,基本可確定谷紋玉璧的蒲紋減地加工所使用的工具就是黑燧石。

燧石是一種分布比較廣泛的硅質巖石,常用于火石使用,顏色多呈灰、黑等色,質地細密、堅硬。黑燧石的莫氏硬度一般多在7度,M1/M2出土的這29枚玉壁經送檢得知皆為透閃石結構的和田青玉,那么它的莫氏硬度也就在6.5-6.9之間,顯然黑燧石完全可以作為這些蒲紋的研磨料使用。燧石由于地域分布廣泛取材方便,這也成為歷代治玉多用燧石作為研磨料的主要原因。

當一塊璞玉解形為玉璧形材所需的厚度后,內外國的取形從痕跡看采用的皆是管鉆提取,所用解玉砂也是黑燧石研磨料的痕跡。

內圓管鉆研磨痕跡所呈現的等高線現象。是鉆孔時每次添加的粗磨料作用于玉表的結果。這種鉆孔痕跡顯示出,谷紋玉璧的孔徑鉆具一定有固定的臺架裝置,否者不會形成這種垂直的孔道現象,另外研磨料也是在提起鉆頭后分次添加,才會出現這種等高磨痕,還有鉆具的速度也必須很快,否者也不會出現這種鉆頭卡住磨料粗顆粒產生的線狀劃痕。

這里還需強調的是,有些尺寸大小不一的谷紋玉壁內孔的管鉆提取孔徑(也就是《爾雅·釋器》所說的“好部)卻完全相同,這種原因只有一種可能,那就是不同尺寸玉璧的內徑采用的都是同一尺寸的管鉆加工,這也說明這批玉壁的加工是在同一時段和地點完成,顯然《爾雅·釋器》中所界定的玉璧形制標準,現實中出土的很多玉璧其實并不符合這種定制。

加工制作流程

在璞玉切割成片狀完成內外圓的取形后,谷紋玉壁首先開始的是燧石劃刻起草、推磨蒲紋減地的加工,當蒲紋減地工作完成后,接著著手的是兩面的拋光,這時玉璧內外國的壁厚部位是不拋光的。最后才是在拋光后的蒲紋交叉形成的凸起處,砣刻上逗號形的谷紋圖案。當谷紋砣刻完成后再接著砣刻出內外郭線,最后再統一做砣刻線的美化連接修整,顯然在拋光后砣刻上的線條凹槽里沒有拋光痕跡,這也是戰漢谷紋玉璧制作的一大特征。

其實在整體造型修整拋光完后再添加線刻紋飾的現象,不僅局限于戰漢時期的谷紋玉璧,同時期各類璜佩的線刻添加也多是如此,但這些玉件多歸類于葬玉種類,也就是專門用于祭祀或者殉葬的玉器,般制作都不是太過精良。當然這種制作流程的玉器,在生活中通過長時間流傳后,沒拋光的砣工線條內也會呈現出拋光一樣的光澤。原因歸結為長時間的使用佩戴,衣、物摩擦所致。其實這就等同于一個拋光的過程,只是時間漫長而已。就如有些傳世“坑貨”玉器一樣,原本沒拋光的陰線部位之所以也有皮光,都是長期盤玩摩挲的結果,也就等同于拋光。

傳統砣具工痕特征

谷紋與內外郭線條之所以說是砣刻,是因為痕跡顯現的砣具現象。傳統雙向旋轉的砣工線條的表象整體呈現的是端頭鈍尾頭尖,兩端窄淺中間寬深的現象,這主要是起砣時治玉人手勁大小與砣具轉速所致。端頭鈍,是由于起砣時為了防止砣片在玉面滑動,般砣具的轉速都不會很快,托玉的手對應砣片的時候手勁也會相應加大,停留的時間也會相對長些,這樣就造成了起砣的端線位置呈現了鈍頭、深痕、粗糙的現象;尾頭尖,是因為砣片帶動黑砂的研磨下,已經形成了一個引線凹槽,在邊壁的引導下,砣片不至滑刀,顯然在收砣時施力也會小些,但砣片轉速并沒有相對減弱,這樣收砣時尾頭也就出現了尖頭、淺刀的痕跡,這也是所有傳統治玉砣工的表象所在;中間深寬,是由于砣片高轉速、長時間帶動解玉砂研磨呈現的結果,但因為玉料結構強弱的不同,也會致使溝底的磨痕不盡相同。另外由于傳統砣具是雙向轉動,轉速不可能達到現在電磨的單向旋轉速度,因此線槽的邊緣一般都不會出現崩口,再由于邊緣因為游移解玉砂的擾動摩擦也會出現粗細不均的圓緩狀現象,這些都是傳統砣具的痕跡特征表現。傳統砣工治玉還有種紋飾溝壁上出現條狀凸脊或凹線的現象,這是由于玉器晃動,個別解玉砂的顆粒較大,短時間卡在了砣片與研磨槽之間,在轉速的帶動下,形成的少數劃刻痕跡,這種現象多會出現在溝壁與溝底交匯的部位,這些現象也是傳統砣輾的標準特征。

傳統砣具與現在電磨痕跡對比

傳統雙向旋轉固定砣具的操作,有別于現在手持單向旋轉電磨的使用。現在單向動能的電磨,由于玉件和電磨都處處于動態,因此研磨的線條延伸性很強,長線條或者曲線都可以一次完成,但傳統砣具由于是固定狀態,只有所研磨的玉件是活動的形式,因此不可能完成細長、彎曲的砣線,所以只能一條條的短砣線鏈接在一起組成圖案,這才產生了接砣的現象。然后再在每處接砣處用燧石劃刻修飾連接成一個整體。

總而言之,谷紋玉壁不僅蘊含豐厚的歷史與文化,探視其制作工藝更體現出古人的智慧,甚至為當今賞鑒提供了科學的依據。

三處紅色箭頭從左至右所指分別是,砣刻谷紋接砣的痕跡和砣線收砣的痕跡以及砣線起砣的痕跡;綠色箭頭所指的是,砣刻完整體谷紋后再用燧石劃刻貫連砣刻線條的痕跡。從這些玉壁的谷紋起、收砣痕來看,谷紋的起、收砣路徑并無定律可尋,有時谷紋的砣刻由內向外旋刻,但有時也由外向內旋刻。