社區(qū)藝術(shù) 在群體創(chuàng)作中療愈社會(huì)問題

雨田

社區(qū)藝術(shù)(Community Arts)有時(shí)也被稱為“對話藝術(shù)(Dialogical Art)”“社區(qū)參與(Community engaged)”或“基于社區(qū)的藝術(shù)(Community based Art)”,是指以社區(qū)環(huán)境為基礎(chǔ)的藝術(shù)活動(dòng)或藝術(shù)項(xiàng)目。在創(chuàng)作與載體上可以是任何媒體,其特點(diǎn)側(cè)重于與社區(qū)互動(dòng)或?qū)υ挕Mǔ碚f,社區(qū)藝術(shù)由專業(yè)藝術(shù)家發(fā)起,與社區(qū)的民眾合作,共同完成,當(dāng)然這些民眾在大多數(shù)時(shí)候并非從事專業(yè)藝術(shù)活動(dòng)的人。社區(qū)藝術(shù)一詞在20世紀(jì)60年代末被定義,并在美國、加拿大、荷蘭、英國、愛爾蘭和澳大利亞等國引發(fā)了一場運(yùn)動(dòng)。在北歐,“社區(qū)藝術(shù)”一詞更多的是指當(dāng)代藝術(shù)項(xiàng)目。

植根社區(qū),喚起廣泛參與

不同于一般的公共藝術(shù),社區(qū)藝術(shù)的核心更強(qiáng)調(diào)“社區(qū)”二字。一方面,它必須根植于社區(qū)進(jìn)行藝術(shù)活動(dòng),強(qiáng)調(diào)社區(qū)民眾參與,促進(jìn)社區(qū)的文化交流、社區(qū)身份以及歸屬感的形成。社區(qū)藝術(shù)早在20世紀(jì)60年代的美國就開始流行,當(dāng)時(shí)藝術(shù)家將目光投向那些衰敗、少數(shù)族裔或弱勢群體聚集的社區(qū),旨在通過藝術(shù)改善社區(qū)環(huán)境,復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),重塑社區(qū)精神文化等。它符合美國社會(huì)主流的觀念,即“一種確定的開放性”。社區(qū)藝術(shù)形式多種多樣,通常以公共裝置、街頭涂鴉、表演、觀念藝術(shù)甚至以藝術(shù)教育等形式出現(xiàn)。隨后在歐洲、日本也逐漸引入社區(qū)藝術(shù)的概念,并結(jié)合當(dāng)?shù)匦纬闪烁骶咛厣纳鐓^(qū)藝術(shù)。

另一方面,社區(qū)藝術(shù)又強(qiáng)調(diào)社區(qū)居民的廣泛參與性,即社區(qū)的參與和協(xié)作。這也是社區(qū)藝術(shù)的又顯著特征。社區(qū)藝術(shù)呼吁藝術(shù)來源于民眾生活,同時(shí)又服務(wù)于民眾。它以一種開放陸的姿態(tài)吸引大量居民參與到項(xiàng)目中來。藝術(shù)家不定期組織活動(dòng),以藝術(shù)的形式回應(yīng)與所在社區(qū)相關(guān)的議題,同時(shí)觀眾與作品之間的互動(dòng)也是非常重要的。

社區(qū)藝術(shù)也包含社會(huì)公正、社區(qū)公共藝術(shù)實(shí)踐等范疇,以社會(huì)公正和民間非正式教育為手段。因此,社區(qū)藝術(shù)通常是社會(huì)變革的藝術(shù),在藝術(shù)主題上,往往關(guān)注當(dāng)?shù)氐拿裆鷨栴},如貧富差距、族群歧視等方面,以藝術(shù)形式呈現(xiàn)出來。社區(qū)藝術(shù)也被認(rèn)為是治愈人心以及緩解社會(huì)矛盾的潤滑劑。它以藝術(shù)將社區(qū)居民號(hào)召起來,鼓勵(lì)他們共同奮斗、樂觀面對生活上的不盡如人意。也給予弱勢群體宣泄情感的渠道,甚至激發(fā)社區(qū)外的社會(huì)力量給予更多關(guān)注與支持,繼而引發(fā)國家乃至國際層面的廣泛共鳴。

北美經(jīng)驗(yàn),以藝術(shù)解決社會(huì)問題

在北美地區(qū),經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,社區(qū)藝術(shù)已經(jīng)形成多種形式。早期社區(qū)藝術(shù)由藝術(shù)家作為驅(qū)動(dòng)的核心,即藝術(shù)創(chuàng)作、項(xiàng)目進(jìn)行多由藝術(shù)家負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和主導(dǎo),并通過作品中的社會(huì)評(píng)論向社會(huì)發(fā)聲,藝術(shù)家被視為社會(huì)變革的催化劑。隨著公民藝術(shù)參與意識(shí)的提高,社區(qū)藝術(shù)也變得越來越開放,其創(chuàng)作的主體逐漸變?yōu)樯鐓^(qū)居民。藝術(shù)家與社區(qū)團(tuán)體進(jìn)行交流,促進(jìn)專門形式的藝術(shù)創(chuàng)作,目的是在公共論壇上展示這些作品,以提高意識(shí),并在更大的社區(qū)進(jìn)一步討論。在藝術(shù)創(chuàng)作上合作的個(gè)人可能不會(huì)將自己定義為藝術(shù)家,而是被認(rèn)為是造成社會(huì)變革的藝術(shù)創(chuàng)作過程的實(shí)踐者。在加拿大,社區(qū)參與藝術(shù)領(lǐng)域如今更廣泛地使用藝術(shù)來改變非藝術(shù)變革組織的社會(huì)變革實(shí)踐。由此產(chǎn)生的伙伴關(guān)系使這些合作社區(qū)能夠解決健康、教育和土著與移民、青少年違法犯罪等社會(huì)性問題。商業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)與藝術(shù)家或藝術(shù)組織合作共同制作解決社會(huì)問題的文化節(jié)日或活動(dòng),也出現(xiàn)了類似的社會(huì)創(chuàng)新趨勢。

所以,值得指出的是,在北美地區(qū),社區(qū)藝術(shù)并非簡單地理解為由藝術(shù)家及社區(qū)居民共同完成某項(xiàng)藝術(shù)創(chuàng)作或藝術(shù)項(xiàng)目。而是把重心落實(shí)在解決社會(huì)問題及社會(huì)改革等重大課題上。

美國社區(qū)藝術(shù)最具有代表性的模式是“藝術(shù)+社區(qū)+教育”。各級(jí)地方政府在藝術(shù)政策的執(zhí)行上行之有效,讓藝術(shù)的概念被大眾所接受,并融入大眾的生活中。這也讓藝術(shù)家轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的藝術(shù)思維和創(chuàng)作模式,更注重源于生活、貼近大眾的藝術(shù)方向。美國地方政府在推進(jìn)藝術(shù)文化手段時(shí),會(huì)側(cè)重于對社區(qū)歷史文化狀況進(jìn)行分類,分析其所處環(huán)境,結(jié)合社區(qū)獨(dú)特的文化特性展開相應(yīng)的藝術(shù)實(shí)踐。在美國“藝術(shù)百分比”計(jì)劃法案的保證下,一些地區(qū)的社區(qū)空間有大量的預(yù)算和資金,不僅委托藝術(shù)家創(chuàng)作具有代表性的藝術(shù)作品,自發(fā)地通過藝術(shù)實(shí)踐和當(dāng)?shù)鼐用窈献鳎瑒?chuàng)造出優(yōu)秀的社區(qū)藝術(shù)作品。

在眾多社區(qū)藝術(shù)案例中,較為著名的是1984年在美國費(fèi)城開展的“費(fèi)城壁畫藝術(shù)計(jì)劃”(Mural AdsRiladdphia)”。當(dāng)時(shí),“二戰(zhàn)”后的不良青年犯罪經(jīng)常在費(fèi)城街頭隨意涂鴉,讓城市居民深惡痛絕。壁畫家簡·戈?duì)柕牵↗one Gdden)成立了“費(fèi)城反涂鴉組織”(PhiladdpNa Arai-Graffiti Network,PAGN),嘗試用良性溝通和藝術(shù)手段使青年參加藝術(shù)培訓(xùn),從破壞性的涂鴉轉(zhuǎn)為建設(shè)陸的壁畫創(chuàng)作中去,從而也獲得重返社會(huì)的機(jī)會(huì)。費(fèi)城壁畫藝術(shù)組織從根源上解決社區(qū)問題,以藝術(shù)熏陶不良青年,在美與德的培養(yǎng)中,讓他們形成自尊心以及解決社區(qū)問題的責(zé)任心。經(jīng)過壁畫藝術(shù)計(jì)劃改造后,費(fèi)城反而因此獲得“壁畫之都”的美譽(yù),從此享譽(yù)全球。

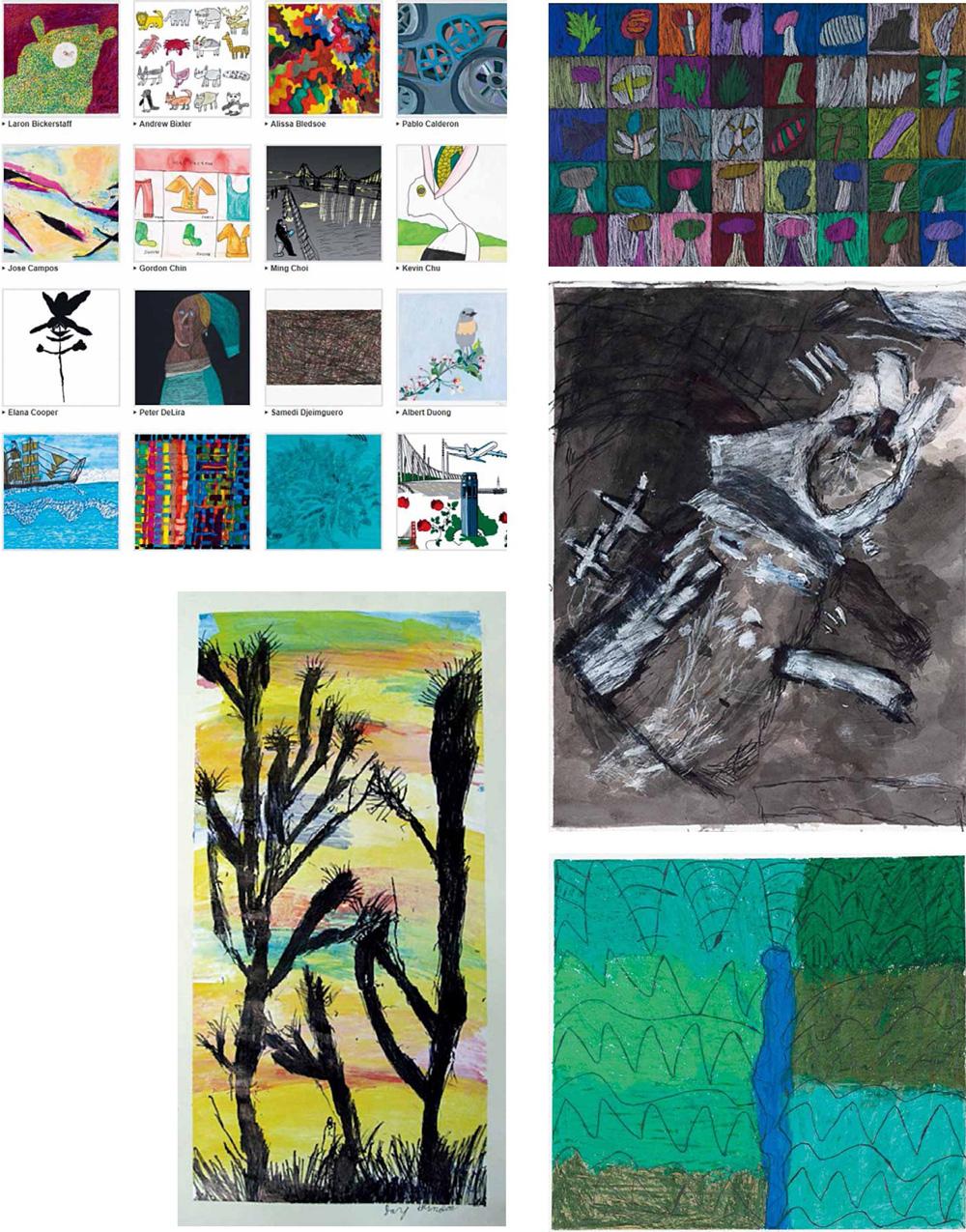

此外,來自美國加州的創(chuàng)意探索藝術(shù)館(CrecitvityExplored)也極具代表性。創(chuàng)意探索藝術(shù)館是一家為先天性障礙者提供創(chuàng)意空間和社區(qū)藝術(shù)教育的機(jī)構(gòu),由藝術(shù)家佛羅倫斯·卡茨(Florence Ludins-Katz)及其丈夫埃利亞斯·卡茨(Elias Kcrtz)于1996年創(chuàng)立,旨在通過藝術(shù)教育將社區(qū)的障礙者培養(yǎng)為具有獨(dú)特表達(dá)能力的藝術(shù)家,通過創(chuàng)造性的藝術(shù)教育過程提升個(gè)體認(rèn)同感,使這些大眾眼里的弱勢群體,以藝術(shù)創(chuàng)造者的面貌示人。機(jī)構(gòu)每年會(huì)舉辦藝術(shù)展覽,展出他們創(chuàng)造的繪畫、雕塑、手工制品和書籍等,甚至在網(wǎng)站上出售他們的作品,以此進(jìn)一步激發(fā)障礙者自我價(jià)值的肯定。在這里,藝術(shù)家和志愿者共同工作,創(chuàng)造一個(gè)自由表達(dá)思想、情感、經(jīng)驗(yàn)的藝術(shù)社區(qū)。藝術(shù)也以一種溫和、美好的方式改變世人對于障礙者的看法。中國,藝術(shù)介入社區(qū)的多元態(tài)勢

中國近二十年來。隨著社會(huì)不斷進(jìn)步,越來越多的社區(qū)藝術(shù)隨之出現(xiàn)。中國藝術(shù)家面對當(dāng)前國情與諸多社會(huì)問題,將目光聚焦的社區(qū)多為城中村、老城舊街、甚至深山老林的鄉(xiāng)村,社區(qū)藝術(shù)在中國表現(xiàn)出更為多元的形態(tài),既有城市化高速發(fā)展帶來的貧富差距問題、環(huán)境污染等問題,也反映出城鄉(xiāng)差距、傳統(tǒng)文化與當(dāng)代觀念等各類形態(tài)的激烈碰撞與沖突。從另一角度來看,這些碰撞與沖突又無疑反映出社區(qū)藝術(shù)的“中國特色”。

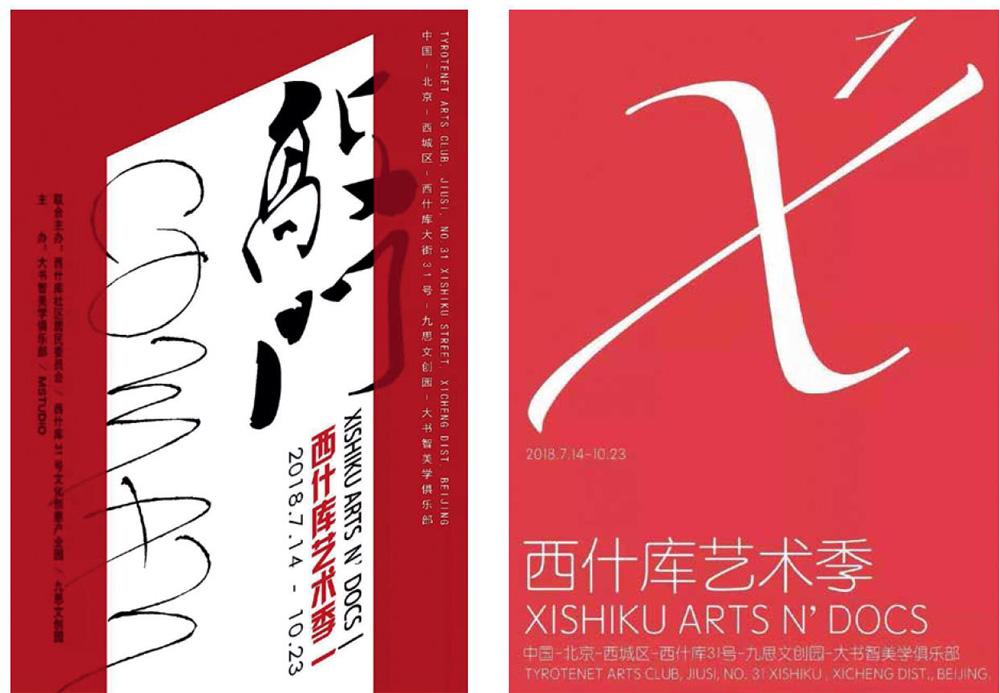

北京201 8年持續(xù)101天的西什庫藝術(shù)季曾獲得較為廣泛的關(guān)注。數(shù)十位當(dāng)代藝術(shù)家,進(jìn)駐北京西什庫社區(qū),包括黃彥、裴麗、葉甫納、姚靈、孫策、劉耀華、吉木等,將攜帶他們的作品來到這里,與社區(qū)居民互動(dòng),甚至邀請社區(qū)大爺大媽共同完成作品。而廣州的“源美術(shù)館”是一項(xiàng)鄉(xiāng)村公益藝術(shù)項(xiàng)目。“源美術(shù)館”項(xiàng)目邀請藝術(shù)家進(jìn)入遠(yuǎn)郊山區(qū)鄉(xiāng)村,以在地藝術(shù)創(chuàng)作和交流互助的方式分享自然美學(xué)與文化再生之路,并將藝術(shù)創(chuàng)作的主體交給當(dāng)?shù)卮迕瘢纱迕窆餐瑳Q定一座美術(shù)館的設(shè)計(jì)、建造等,從藝術(shù)家進(jìn)駐開始,一直與當(dāng)?shù)卮迕衿降群献鳎阶詈蟪冯x,社區(qū)藝術(shù)參與、決策主體一直是當(dāng)?shù)卮迕瘢趯?shí)驗(yàn)性的實(shí)踐中不斷探索社區(qū)藝術(shù)的更多可能。

總之,社區(qū)藝術(shù)沒有固定的形式,它“因人而異”,也因所在社區(qū)的群體屬性而異,當(dāng)然,萬變不離其宗的是,社區(qū)藝術(shù)將著力點(diǎn)放在解決社區(qū)居民亟待解決的問題上,這也是其生命力所在。