云南毛坪鉛鋅礦南部帷幕水文地質特征及黏土水泥漿注漿適用性分析

胡其全

(彝良馳宏礦業有限公司,云南 昭通 657000)

1 地質概況

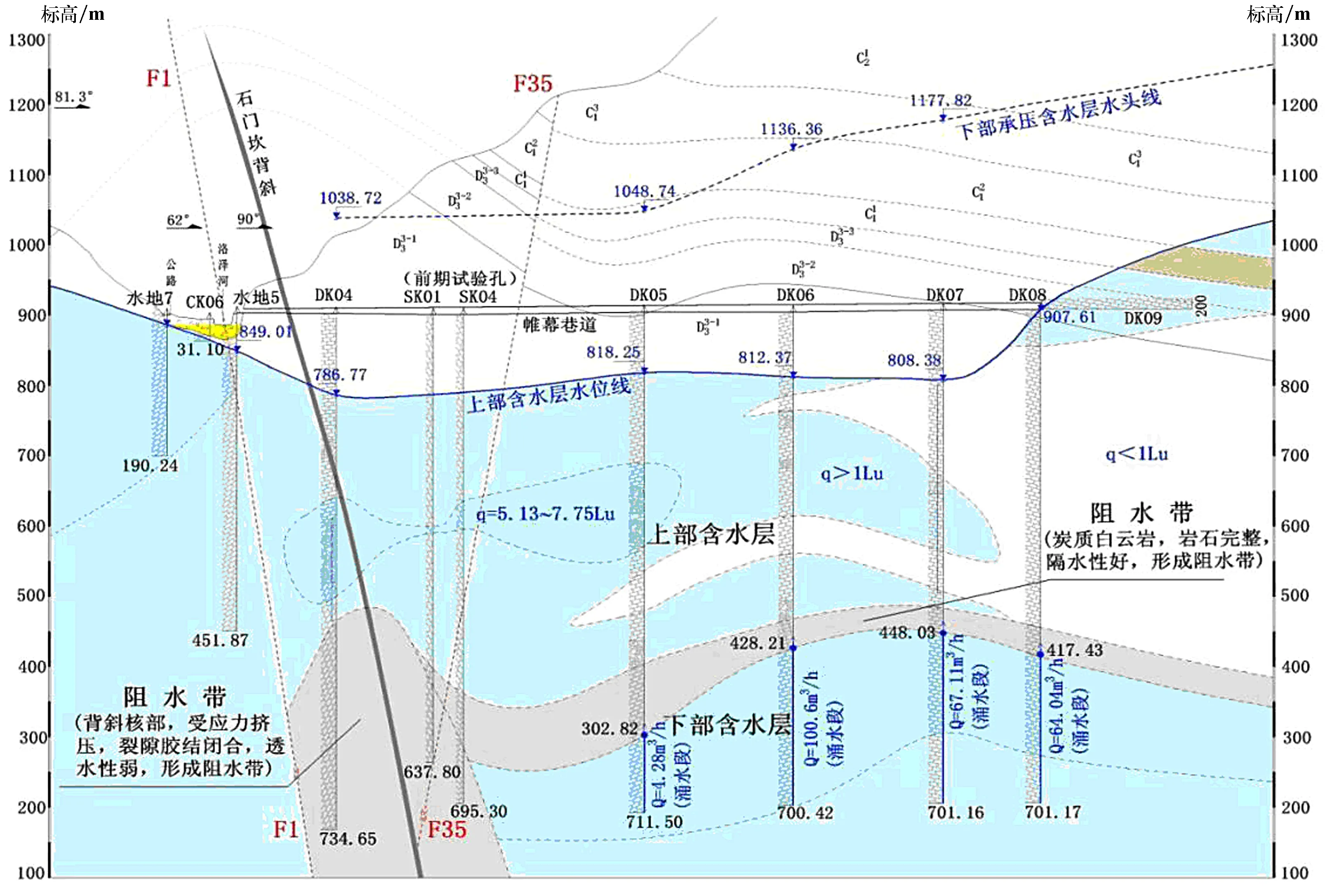

礦區東西向帷幕段橫切石門坎背斜東翼,但位置靠下,處于背斜下部泥盆系(D)地層中。東翼地層總體產狀自西向東逐漸緩傾,受SE~NW向應力擠壓,呈波狀起伏[1]。石門坎背斜核部位于DK04與SK04鉆孔之間,核部東側地層產狀變得平緩,向東傾斜,傾向70°~90°、傾角20°~25°。在帷幕巷道東頭向東鉆進200 m,終孔后仍未見到石炭系地層,可見,背斜東翼地層產狀極為平緩(圖1)。

1.1 斷裂構造

東西向帷幕段內主要斷層為F35。F35斷層位于礦區東部,錯斷一系列近東西向斷裂,走向SN,傾向西,傾角87°,為最新一期構造,表現為受地震影響產生一條近SN向的地裂縫。前期帷幕試驗中,SK-5、SK-4號鉆孔分別在581、505 m標高處揭露破碎帶,推測為F35斷層,破碎帶壓水試驗透水率分別為5.21Lu、3.14Lu。除此之外,試驗段內勘探鉆孔DK05在404.83~437.20 m、571.23~654.88 m處揭露了構造破碎帶,破碎帶厚度較大,壓水試驗透水率多在5~7Lu。

1.2 裂隙發育特征

(1)水平向特征,以試驗段內DK05鉆孔裂隙發育方向極不規則,各個方向發育程度不等。地層受核部擠揉碎,地層破碎,順層和斜交小裂隙均十分發育,軸夾角多在30°~45°,延展通常在10~20 cm,裂隙面多為泥質、鈣質或氧化薄膜充填,透水性極不均一,壓水試驗透水率最大達7.51Lu,局部小于0.5Lu。

(2)垂向特征,試驗段內裂隙發育主要以順層裂隙為主,在垂向變化趨勢不明顯。

圖1 南部帷幕軸線水文地質勘察成果剖面圖

2 水文地質特征

東西向帷幕線深部炭質白云巖完整性好,厚度穩定,隔水性好,其與石門坎背斜核部的弱透水層共同形成一個阻水帶,將含水層分為上下兩層[2]。

2.1 阻水帶

在DK05鉆孔及以東段,構成承壓含水層頂板的炭質白云巖連續性好,厚度穩定;DK05鉆孔以西段,位于背斜核部,由于石門坎背斜核部地層透水性呈現上強下弱的特征,深部地層透水性明顯減弱。因此,由炭質白云巖及背斜核部的弱透水帶共同形成一個阻水帶阻擋下層地下水。此阻水帶阻水性能良好,為設計注漿帷幕的幕底。

2.2 上部含水層

因受裂隙發育特征差異的影響,上部含水層的透水性、富水性表現為西部較強,向東減弱。DK06鉆孔及以西地層透水性相對較強,但極不均一,在帷幕線西段,靠近背斜核部一帶,DK04、DK05鉆孔中分別在標高519.67~609.57 m和571.23~654.88 m揭露的構造破碎帶,構成一個透水性、富水性相對較強的似透鏡體狀分布帶,是區域地下水自南向北補給礦坑水的通道之一;DK06鉆孔以東,地層產狀平緩,受背斜構造影響較小,裂隙以順層發育為主,透水性減弱,對地下水補給礦坑水具有一定的阻礙作用。

試驗段富水性垂向分布有3個強帶,具體分布情況如下:

上部強帶:主要分布在820.0~730.40 m之間,巖性為白云巖,呈灰白色,厚度30~60 m,自西向東逐漸減小。單位透水率3.39~9.94Lu。

中部強帶:主要分布在758.43~490.4 m之間,巖性為白云巖,呈灰黑色,厚度30~210 m,自西向東逐漸減小。單位透水率2.56~9.45Lu。

下部強帶:主要分布在492.43~431.37 m之間,巖性為白云巖,呈灰色-灰黑色,厚度30 m,單位透水率1.32~1.77Lu,單位注漿量3.51~15.1 m3/m。

2.3 下部含水層

本次注漿試驗段未揭露下部含水層,本含水層為承壓含水層,含水層為石門坎東翼地層受構造作用順層滑動,形成緩傾斜的層間裂隙帶,層間裂隙帶以上分布36~41 m厚度的炭質白云巖,完整性好,裂隙不發育,構成該承壓含水層頂板,承壓水頂板標高448.03~217.67 m,起伏較大,承壓水頭標高自西向東+1 038.72~+1 187.32 m。下層承壓水頭高于上層地下水位,水位差達到230~324 m,巨大的水位差說明承壓含水層隔水頂板隔水性能良好。下部含水層不存在越流補給上部含水層的可能性。由此說明阻水帶有很強的阻水能力,可作為帷幕注漿的幕底[3]。

3 南部帷幕設計參數

3.1 南部帷幕設計參數

(1)帷幕體上限:帷幕提上限為+850 m標高;(2)帷幕體下限:帷幕深度進入阻水帶10 m,根據實際情況確定;(3)帷幕體厚度:幕體厚設計為10 m;(4)帷幕體透水率:1Lu。

3.2 帷幕鉆孔的布置

南部帷幕注漿工程鉆孔采用垂直孔+“魚刺型”分支孔+“S”型分支孔組合形式布置;主孔孔深100 m以上,垂直孔與“魚刺型”分支孔自上而下順序施工;主孔孔深100 m以下,垂直孔與“S”分支孔先直孔后分支順序施工;主孔孔深100 m以下,“魚刺型”分支孔自上而下順序施工;這樣可最大程度地減少鉆機硐室的開拓數量,增大施工過程中的安全保障,同時為礦山節約了投資規模。

3.3 注漿工藝及參數

(1)注漿材料及漿液配比,工程注漿漿液以改性黏土水泥漿為主,單液水泥漿為輔。水泥采用PO42.5普通硅酸鹽水泥;黏土采用硫礦廠紅黏土,儲量可滿足工程需要;硅酸鈉要求密度不小于1.38 g/cm3,模數2.6~2.8之間。

(2)注漿段高,鉆進中沖洗液全部漏失點為基礎,若出現大量漏失情況及時進行注漿,注漿段高可在10~30 m范圍內合理選擇。沖洗液漏失不完全,注漿段高不超過50 m。平均30~50 m為一個注漿段。

(3)注漿壓力選用2.5~3.0倍的靜水壓力。注漿結束流量小于50 L/min,持續30 min。阻水帶段單位透水率小于1Lu。

4 黏土水泥漿適用性分析

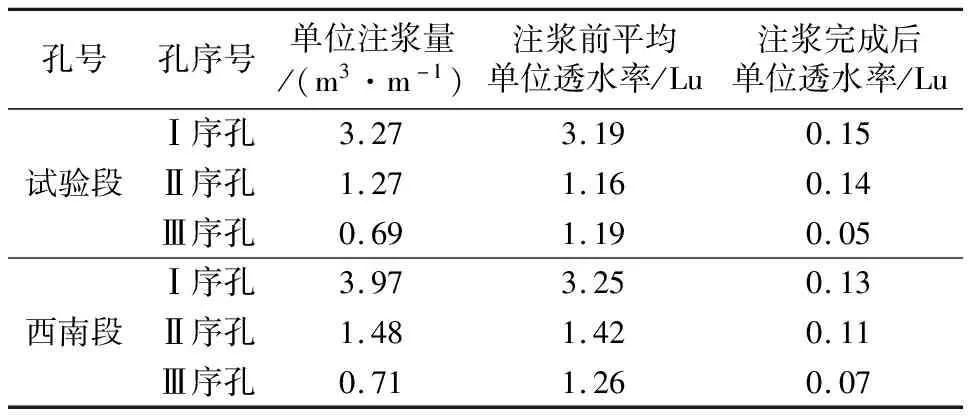

表1取已完成試驗段及西南段鉆探注漿數據進行評價分析:

表1 南部注漿段注漿基本信息統計

4.1 疊加效應評價

由表1可見,南部注漿段區域Ⅰ序孔單位注漿量3.27~3.97 m3/m,Ⅱ序孔單位注漿量1.27~1.48 m3/m,注漿總量為Ⅰ序孔的38%左右;Ⅲ序孔單位注漿量為0.69~0.71 m3/m,單位注漿量為Ⅰ序孔的18%~21%;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序孔的單位透水率明顯降低,Ⅱ、Ⅲ序孔相對Ⅰ序孔下降50%以上,說明Ⅰ序孔其漿液已經部分擴散至Ⅱ、Ⅲ序孔區域,漿液形成疊加效應,注漿效果比較理想。

4.2 注漿參數完成情況

據統計該區域各孔結束注漿壓力11.6~14.4 MPa,達到了設計注漿壓力2.5~3.0倍的靜水壓力標準,注漿結束后壓水試驗取得單段及全孔單位透水率0.05~0.15Lu,遠小于注漿段注漿結束標準單位透水率小于1Lu的要求。

4.3 注漿成果檢測情況

通過取芯孔對試驗段取樣,取芯注漿孔中多次發現漿液結石,說明漿液凝結效果較好,與水文地質編錄比較,漿液結石多發現于破碎地層,說明地層連通性好,注漿過程中漿液的擴散比較好,達到了設計要求的擴散半徑。

試驗段利用井間高密度電阻率成像法進行幕體連續性的檢測,反演電阻率值達到500~1 500 Ω·m,屬中等電阻率特征,而注漿前該段物探結果顯示屬于低電阻率區域,電阻率差異變化表明注漿段整體注漿成效明顯。

5 結論

礦區東南部帷幕層位以白云巖為主,地層較緩,裂隙以順層裂隙為主,沒有大型的巖溶構造通道,礦區采用垂直孔+“魚刺型”分支孔+“S”型分支孔組合形式增大了裂隙揭露率,增加注漿效果;黏土水泥漿在實際應用中各孔均可達到設計的擴散半徑,注漿結束標準,取芯驗證漿液凝結性較好達到設計強度,物探驗證驗證注漿段整體視電阻率提高,起到了隔水帷幕的作用,故黏土水泥漿在礦區南部白云巖地區有較好的注漿效果和適用性。