桂東北平樂縣地質災害易發分區評價研究

周海玲,江思義,潘興魚,李春玲,王 旋,李淑萍

(廣西壯族自治區地質環境監測站,廣西 南寧 530029)

0 引言

地質災害易發區劃分是地質災害研究工作的核心內容之一,在地質災害危險范圍預測、地質災害損失預評估和地質災害防治工程評價等方面發揮著重要的作用[1]。

2000年我國制定了縣(市)地質災害調查與區劃基本要求,陸續出現了地質災害易發性分區評價的研究成果。2002年,葉鳳珍等[2]以廣西田林縣為例,對該區域進行了地質災害易發程度分區與評價;同年,鐘蔭乾[3]總結了地質災害易發性的評價方法和崩塌、滑坡、泥石流、巖溶塌陷的易發程度評價因子,強調必須同時注重災害現狀和形成條件兩類。其后隨著GIS技術在我國的快速發展,全國各地以縣(市、區)為單位的地質災害易發性評價如雨后春筍一樣不斷冒出。劉順鳳[4]利用ArcGIS對廣西地質災害易發性進行了研究;邱歡[5]基于GIS對寧夏鹽池縣麻黃山地區的地質災害分布規律及易發性進行了研究;王敏[6]對新疆烏什縣地質災害發育特征進行分析,利用GIS對研究區地質災害易發性進行評價研究;徐媛[7]基于GIS對互助縣地質災害易發性進行研究。相關的研究成果不勝枚舉,區域不同,選取的地質災害易發性分區評價的因子不同,再結合恰當的數學方法或評價模型成為地質災害易發性分區評價研究的關鍵。

1 研究區概況

平樂縣位于廣西東北部,桂林市南部。地理坐標為東經110°34′~111°02′,北緯24°16′~24°53′,行政區域面積1 920 km2。縣境東鄰鐘山縣,南接昭平縣,西連荔浦縣,北與恭城縣、陽朔交界,縣城平樂鎮距桂林市118 km。平樂縣地形東南高西北低,東、南及西南山脈環繞,屬南嶺之一的都龐嶺分支,東部山脈呈南北走向。縣內人類工程活動頻繁,大多數農村地區農民對地質災害防災意識薄弱,是廣西地質災害多發縣市之一。

通過資料搜集和地質災害詳細調查,全縣地質災害點共145處,其中崩塌61處、滑坡61處、不穩定斜坡4處、地面塌陷16處,泥石流3處。

2 評價方法與評價因子研究

2.1 評價方法研究

研究地質災害易發性分區的方法有很多,總體上可分為定性分析和定量評價兩種,定量評價目前成為主導[6]。本次研究采用在定性分析工作區地質災害發育特點的基礎上,利用GIS技術定量進行易發區劃分,具體方法步驟如下。

(1)根據平樂縣地質災害發育特點,確定控制和影響地質災害發生的主要(n個)因素,建立平樂縣地質災害易發性評價指標體系;以定性評價方法建立各評價因子的影響范圍,并進行單因素評價分區,劃分為最多4個等級、最少2個等級,賦單因素評價值(Yi)。

(2)采用專家打分法確定各因素權重值(Wi)。

(3)以GIS平臺為依托,對各影響因素進行疊加分析,將研究區按各評價因子劃分為地質災害易發性各異的多個分區。

(4)依據各分區評價因子打分值及各因子的權重值,用加權的方法計算各分區地質災害易發性綜合評價值(R),其公式為:

(5)根據各區域綜合評價得分的高低,進行地質災害易發性分區。

2.2 評價因子的選取

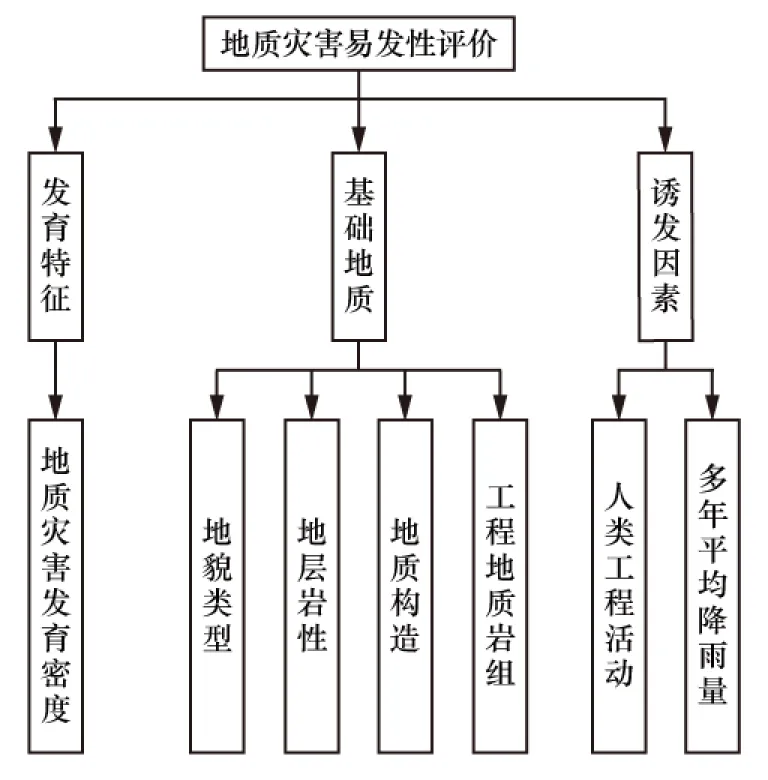

地質災害易發區的評價因子可從現狀地質災害發育特征、基礎地質條件和地質災害誘發因素三個大方向作為一級要素進行評價。在此基礎上進行再次細分,可分為地質災害發育密度、地貌類型、地層巖性、地質構造、工程地質巖組、多年平均降雨量、人類活動強度7個二級要素。在綜合分析了平樂縣地質災害的形成條件和影響因素的前提下,初步建立平樂縣地質災害易發性評價指標體系,如圖1。

圖1 平樂縣地質災害易發性評價指標體系

2.2.1 地質災害發育密度

調查發現的地質災害總數量為145處,將平樂縣按現狀地質災害分布密集程度劃分為4類分區,地質災害分布最密集的區域評價值賦4分,然后依次賦3分、2分,分布最稀疏的區域賦值1分。得到研究區現狀地質災害分布密度分區打分圖。

2.2.2 地貌類型

地貌類型是影響地質災害發育與分布的重要因素之一。由平樂縣各地貌單元地質災害發育類型、數量可見,從區域分布看,平樂縣滑坡、崩塌、塌陷災害點與地貌單元類型存在密切的依存關系。比較各地貌災害點發生情況,賦值如下:溶蝕堆積峰林谷地得3分,侵蝕堆積孤峰平原得3分,剝蝕溶蝕溶淋谷地、侵蝕低山地貌、溶蝕堆積峰叢谷地、溶蝕堆積峰叢洼地得2分,其余為1分。得到研究區地貌類型分區打分圖。

2.2.3 地層巖性

地層巖性對地質災害的影響主要有兩方面,一是巖性,二是碎屑巖與灰巖交界位置。充分考慮這兩方面因素,結合地層發育災害的程度賦值如下:碎屑巖與灰巖交界、D2x地層易發生滑坡、崩塌地質災害,得4分;D3r、D3g、D2t易發生巖石崩塌、塌陷災害,得3分;D1l、D1h、D3l賦值2分;其余賦值1分。得到研究區地層巖性分區打分圖。

2.2.4 地質構造

地質構造對地質災害的影響主要表現為向斜軸部及斷裂帶上巖石破碎,工程地質條件相對較差,從而較易發生地質災害。工作區地質構造是控制和影響地質災害發生的主要因素,參與易發程度評價。通過分析賦值情況如下:平樂鎮附近、長灘—大發西北向斷裂發育密集區賦值4分;平樂縣的東部則以發育北偏東褶皺斷裂,賦值3分,沙子附近及平樂最南端賦值2分,其余沒有構造或構造稀少區賦值1分。得到平樂縣構造分區打分圖。

2.2.5 工程地質巖組

不同的巖體工程性質不同,對滑坡、崩塌、巖溶地面塌陷發生的影響程度也不同。最易產生滑坡的巖體為較堅硬中厚層砂巖、薄層硅質巖夾軟質頁巖巖組(D+P+J),得4分,最易產生崩塌和巖溶塌陷的巖體為中厚層狀中-強巖溶化堅硬灰巖巖組(D+C),得4分;其次為軟質頁巖夾較堅硬中厚層砂巖、粉砂巖巖組(D),得3分,中厚層稀裂狀、堅硬砂巖、礫巖,局部夾頁巖巖組(D+J)得3分;中厚層稀裂狀堅硬淺變質砂巖夾軟弱頁巖巖組(∈)得2分,中厚層稀裂狀較堅硬弱巖溶化巖、泥灰巖、硅質灰巖巖組(D+C+T)得2分,中厚層稀裂狀中等巖溶化堅硬灰巖夾薄層狀堅硬硅質巖、軟弱泥巖巖組(D+C+P)得2分。得到研究區工程地質巖組分區打分圖。

2.2.6 多年平均降雨量

利用多年平均降雨量參與地質災害易發程度評價。多年平均降雨量單要素評價賦值如下:多年平均降雨量>1 700 mm得4分,1 600~1 700 mm得3分,1 500~1 600 mm得2分,<1 500 mm得1分。得到研究區多年降雨量分區打分圖。

2.2.7 人類工程活動

人類工程活動是誘發地質災害最活躍最積極的因素。調查發現人類工程活動主要是切坡建房,以居民分布密集程度表現。并結合易發村屯易發性分級情況,將工作區人類工程活動強度分為四級:強、較強、中、弱,分別賦值4分、3分、2分、1分。得到研究區人類工程活動強度分區打分圖。

2.3 評價因子權重計算和分級賦值

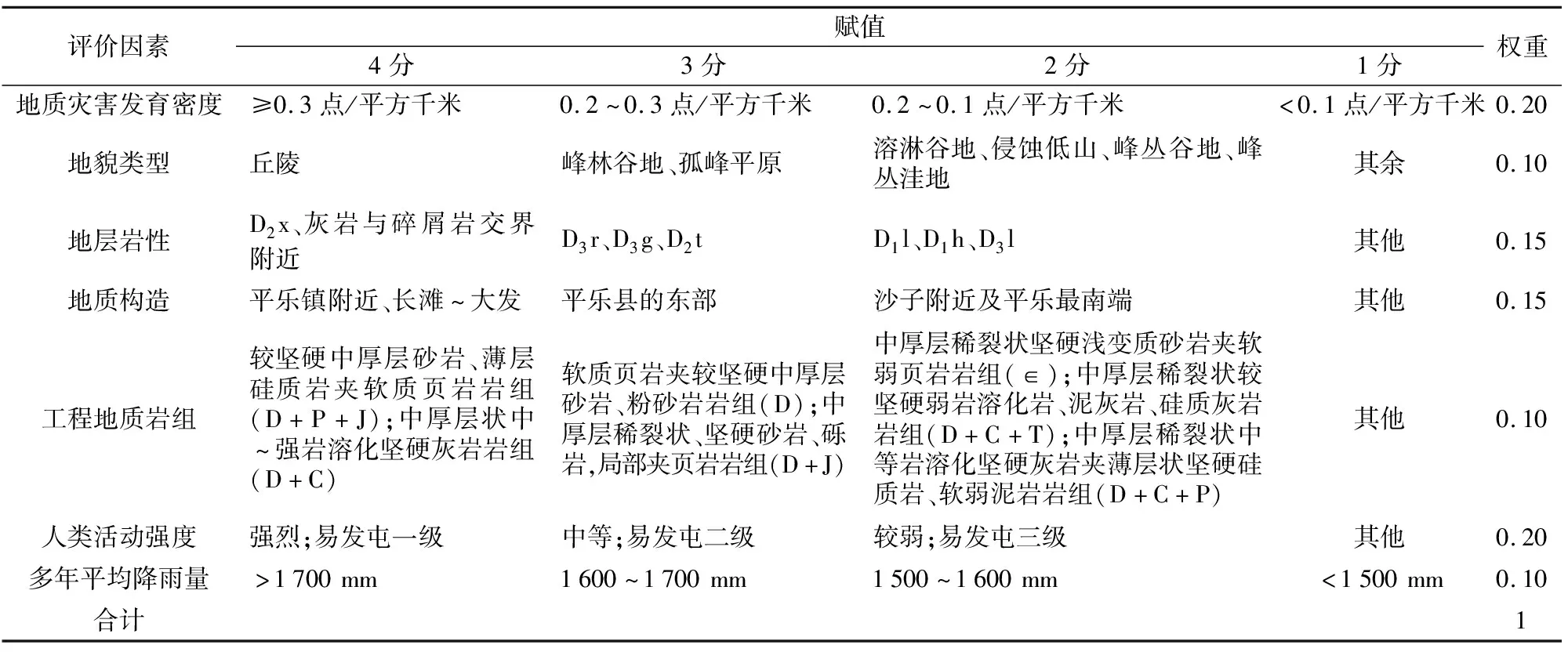

在選用的地質災害發育密度、地貌類型、地層巖性、地質構造、工程地質巖組、多年平均降雨量、人類活動強度7項評價因素權重打分的基礎上,計算出各因素算術平均值作為該因素的權重(表1),權重總和為1。

表1 平樂縣地質災害易發程度評價中各參評因素賦值標準及權重分配表

2.4 MapGIS加權疊加及量化分析

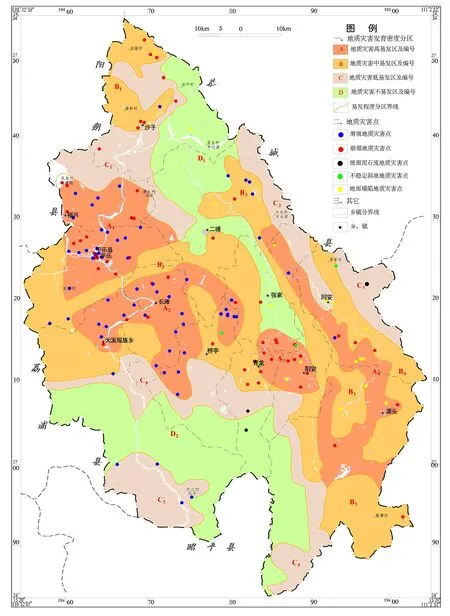

按地質災害易發性綜合評價得分的高低進行地質災害易發分區。本次采用突變點法進行確定,經過統計分析,從中找出突變點作為易發程度分區界線值,將區域劃分為不易發區、低易發區、中易發區和高易發區4個不同等級的區域(圖2)。

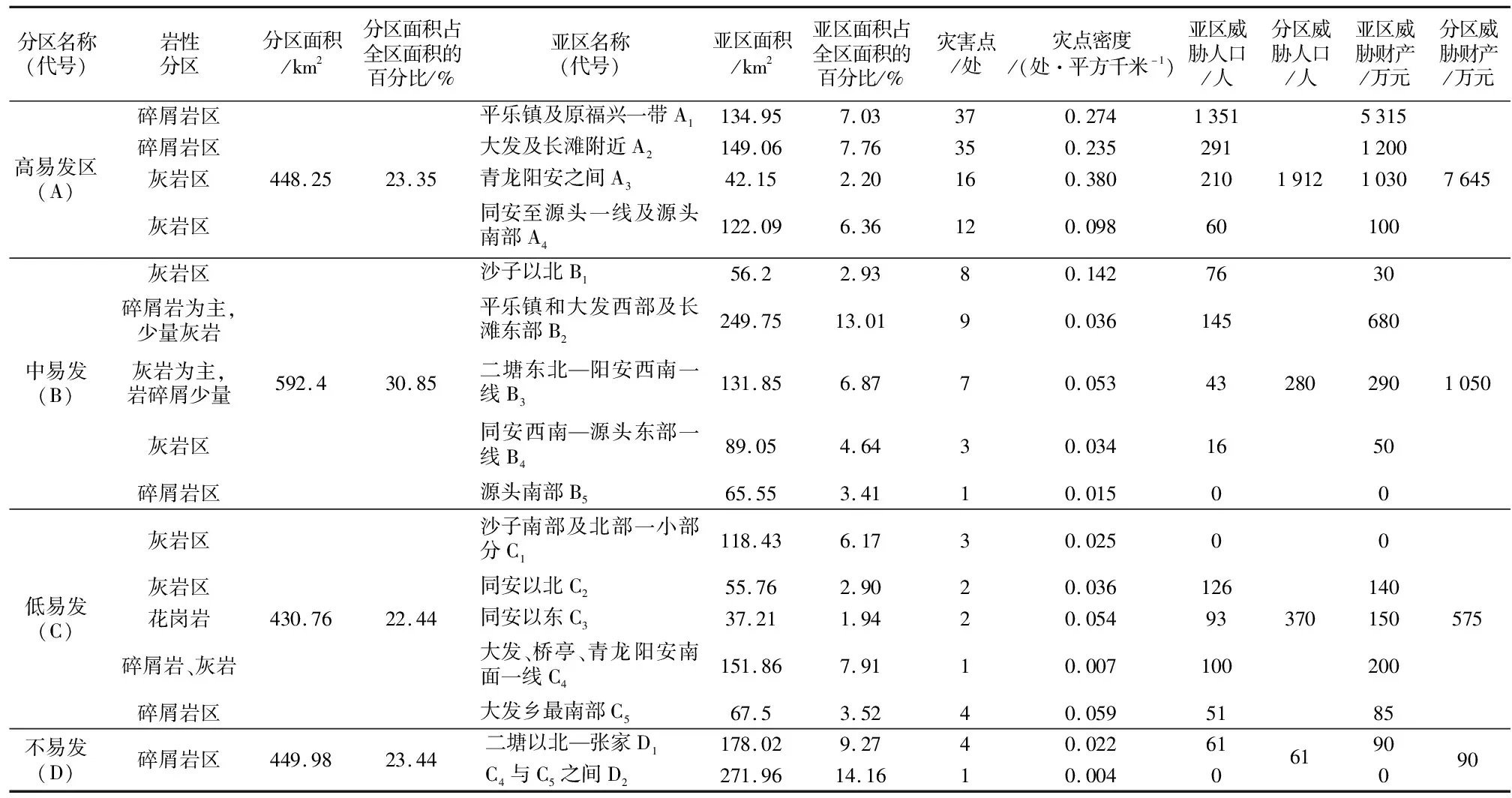

依據地質災害易發程度區劃結果,地質災害易發程度劃分為高易發區、中易發區、低易發區、不易發區4個等級,共16個地質災害易發亞區,各區具體分布位置見圖2。據統計,平樂縣地質災害高易發區總面積為448.25 km2,占全縣總面積的23.35%,包括4個地質災害高易發亞區;地質災害中易發區總面積為592.4 km2,占全縣總面積的30.85%,包括5個地質災害中易發亞區;地質災害低易發區總面積為430.76 km2,占全縣總面積的22.44%,包括5個地質災害低易發亞區;地質災害不易發區總面積為449.98 km2,占全縣總面積的23.44%,包括2個地質災害不易發亞區。平樂縣各地質災害易發亞區的具體情況及基本特征見表2。

圖2 平樂縣地質災害易發程度分區圖

表2 平樂縣地質災害易發程度分區表

3 結論

(1)建立了平樂縣地質災害易發性評價指標體系,平樂縣地質災害易發性評價因子包括地質災害發育密度、地貌類型、地層巖性、地質構造、工程地質巖組、多年平均降雨量、人類活動強度7個影響地質災害易發性的地質環境因素。

(2)依據預測分區指標計算,平樂縣地質災害高易發區總面積為448.25 km2,占全縣總面積的23.35%;地質災害中易發區總面積為592.4 km2,占全縣總面積的30.85%;地質災害低易發區總面積為430.76 km2,占全縣總面積的22.44%;地質災害不易發區總面積為449.98 km2,占全縣總面積的23.44%。

(3)以平樂縣地質災害詳細調查成果資料作為依據,建立平樂縣地質災害易發分區評價指標體系,利用ArcGIS的空間分析功能對研究區地質易發性進行評價研究,其結果相對科學、直觀、準確。