新型冠狀病毒肺炎與非典型性肺炎診療方案中中藥復方用藥特點對比分析

賀柏翔,程虹,邵會涵,劉明玥,覃佩玲,郭然,張子龍*

1.北京中醫藥大學 中醫學院,北京 102488;2.北京中醫藥大學 中藥學院,北京 102488;3.北京中醫藥大學 針灸與推拿學院,北京 102488

新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎,COVID-19)2019年12月底在武漢被發現,隨后在全國爆發,成為中華人民共和國成立以來發生的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次突發公共衛生事件。在這場抗擊疫情的戰役中,中醫藥在疾病防控中發揮著重要的作用,防止輕癥轉重癥的效果更是有目共睹。回顧我國抗擊疫情的歷史,筆者發現傳染性非典型性肺炎(簡稱非典,SARS)與COVID-19關系非常密切,如兩者感染原均為冠狀病毒,親緣關系接近,癥狀表現上均以發熱為主,并伴有肌肉疼痛、咳嗽、胃腸道腹瀉等癥狀[1-2]。目前,雖然已有學者對COVID-19臨床中的復方用藥進行過數據挖掘,但尚未見到兩者用藥規律的對比研究[3]。因此本研究以《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第七版)》和《傳染性非典型肺炎(SARS)診療方案(2004版)》為依據,對中醫藥診療方案中高頻用藥、藥物性味歸經、藥效頻次進行統計,從辨證論治和現代藥理等方面對兩者進行對比分析,以期為診療COVID-19與未來可能面對的感染性肺炎提供臨床參考依據。

1 資料與方法

1.1 數據來源

國家衛生健康委員會頒布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版)》(以下簡稱COVID-19診療方案)和《傳染性非典型肺炎(SARS)診療方案(2004版)》(以下簡稱SARS診療方案)中的中藥復方(包括協定處方、中成藥、中藥注射劑)。

1.2 藥名規范

中藥名稱參考2015年版《中華人民共和國藥典》標準名稱。如“藿香”規范為“廣藿香”,“杏仁”規范為“苦杏仁”,“銀花”規范為“金銀花”,“山萸肉”規范為“山茱萸”等。中藥方劑中有個別中藥名稱帶有炮制方法的采用標準中藥名稱,如“炒杏仁”規范為“苦杏仁”,“炮附子”規范為“附子”等。

1.3 統計學處理

先分別提取兩版診療方案中所使用的中藥,再從用藥頻次、藥物性味與歸經、藥物功效頻次這三方面進行歸納總結。單味藥頻次統計方面,SARS診療方案中主方用藥和所附隨癥加減用藥按照2∶1的權重統計,既突出主方核心地位,又較好地兼顧診療方案與臨床實際的一致性[4]。藥物的四氣、五味、歸經統計參考2015年版《中華人民共和國藥典》,藥典未收載藥物參考《中藥大辭典》和《中華本草》,藥物功效統計參考《臨床中藥學》,最后使用Microsoft Excel進行制表與統計學分析。

2 結果

2.1 用藥頻次分析

在COVID-19診療方案中,共統計得到中藥復方22個,合計103味中藥,使用頻次≥4的有22味中藥,其中甘草的使用頻次最高;在SARS診療方案中,共統計得到中藥復方28個,合計中藥133味,使用頻次≥4的有28味中藥,其中黃芩的使用頻次最高,見表1。

表1 COVID-19和SARS診療方案中前22味高頻中藥統計對比

2.2 藥物性味與歸經分析

2.2.1四氣 藥物的四氣分為熱、大熱、溫、微溫、平、涼、寒及大寒9個類別,統計結果顯示COVID-19診療方案的藥物四氣頻次前3位分別為溫性34次、寒性25次、微寒14次;SARS診療方案的藥物四氣頻次前3位分別為寒性33次,溫31次、微溫22次,見圖1。

圖1 COVID-19、SARS診療方案藥物四氣對比

2.2.2五味 藥物的五味分為苦、微苦、酸、淡、辛、澀、咸、甘與微甘9個類別,統計結果顯示COVID-19診療方案的藥物五味頻次前3位分別為辛51次、苦48次、甘36次;SARS診療方案的藥物五味頻次前3位分別為辛55次、苦52次、甘52次,見圖2。

圖2 COVID-19、SARS診療方案藥物五味對比

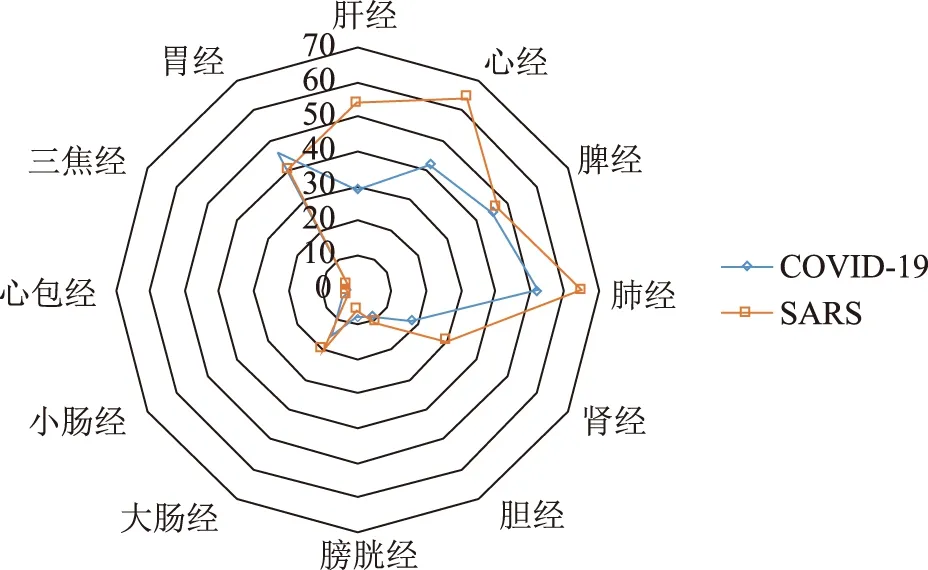

2.2.3歸經 藥物歸經根據十二臟腑經絡進行分類,統計結果顯示COVID-19診療方案的藥物歸經前5位分別為肺經52次、胃經46次、脾經45次、心經42次、肝經29次;SARS診療方案的藥物歸經前5位分別為肺經65次、心經64次、肝經54次、脾經47次、胃經40次,見圖3。

圖3 COVID-19、SARS診療方案藥物歸經對比

2.3 藥物功效歸類分析

統計結果顯示,COVID-19診療方案的藥物功效頻次≥4的中藥有10類,依次為清熱藥23次、補虛藥14次、解表藥11次、理氣藥7次、化濕藥6次、活血化瘀藥6次、利水滲濕藥6次、止咳平喘藥4次、溫里藥4次、開竅藥4次;SARS診療方案中藥物功效頻次≥4的中藥有14類,分別為清熱藥32次、補虛藥15次、活血化瘀藥11次、安神藥9次、解表藥8次、化痰藥7次、化濕藥6次、理氣藥6次、利水滲濕藥5次、瀉下藥4次、止咳平喘藥4次、止血藥4次、收澀藥4次、開竅藥4次,其中兩者共有9類中藥重合,見圖4。

圖4 COVID-19、SARS診療方案藥物功效頻次對比

3 討論

SARS和COVID-19以其起病急驟、傳變較快、傳染性強的特點,應屬于中醫“瘟疫”的范疇,如《素問·刺法論》中記載:“五疫之至,皆相染疫,無問大小,病狀相似”[5];北宋《傷寒總病論》中記載:“天行之病,大則流毒天下,次則一方”[6];明朝《瘟疫論·原病》中記載:“此氣之來,無論老少強弱,觸之者即病”[7]。兩者在具體的病名上,中醫界尚無統一論斷,如鄧鐵濤[8]認為SARS本病濕熱蘊毒,阻遏中上二焦,并易耗氣夾瘀,應屬于春溫病伏濕之證;張伯禮[9]從病位、病性著眼,結合古代經典,將SARS歸納為“肺痹疫”;仝小林等[10]從武漢年末反常的氣候出發,認為COVID-19屬于“寒濕疫”;王玉光等[11]以四診信息為依據,審證求因,將SARS歸結為“濕毒疫”。盡管病名上存在差異,但學者對于核心病機,治則治法的把握及疾病傳變與分期的認識上具有一定的一致性。如張春紅等[12]將SARS的主要病機歸納為“熱、毒、瘀、濕、虛”五大類的觀點與張伯禮等[13]對于COVID-19病機的觀點相同;相關研究[14-15]將SARS分為早期、中期、極期、恢復期的思路與COVID-19診療方案中分期的思路不謀而合。而病機與治則治法的一致性直接反映在治療手段上,具體表現為復方用藥的相似性。

統計顯示,在COVID-19和SARS診療方案中,用藥頻次>6的藥物均超過半數具備清熱功效。這與兩者在發病過程中均以發熱為主要癥狀的情況相一致[1-2]。其中,用藥頻次前3位的藥材分別為甘草、廣藿香、麻黃(針對COVID-19)和黃芩、甘草、金銀花(針對SARS)。

黃芩,《本草經解要》中記載:“黃芩,氣平,味苦,無毒,主諸熱……稟天秋涼之金氣,入手太陰肺經”,具有清熱燥濕、瀉火解毒之功效[16]。研究顯示,黃芩的有效成分黃芩苷具備廣譜抗菌,抗病毒的活性,能良好的抑制多種真菌、細菌與病毒[17-18],詹鈾超等[19]研究表明,黃芩苷抑制呼吸道合胞病毒(RSV)的機制可能與通過誘生中間絲蛋白(IFB)相關的蛋白通路,進而提高IFN-α及IFN-β的表達量相關。金銀花,《雷公炮制藥性解》中記載:“金銀花,入肺經,主熱毒血痢,消癰散腫”[20]。它既能清熱解毒,又可清宣疏散,為外感風熱、溫熱病初起之常用藥。清代醫家吳鞠通以金銀花為君藥,組建了著名方劑銀翹散,認為其有“輕以去實”之能、“純從外走”之意、“散熱解毒”之功,并可“芳香辟穢”,兼顧溫病多夾濕的特點[21]。藥理研究顯示,金銀花具備良好的抗炎解熱,抗氧化的功效,對多種細菌和病毒有抑制作用能夠增強人體的免疫能力[22]。廣藿香,南北朝《名醫別錄》中記載:“藿香(廣藿香)微溫,療風水毒腫,去惡氣,止霍亂心痛”[23]。它具有化濕和胃之功,被廣泛應用于濕溫證的治療。現代研究表明,廣藿香除了有抗擊病原微生物的作用以外,還能夠對胃腸道起到很好的保護作用[24]。謝肄聰等[25]進一步指出,廣藿香對于腸屏障的保護是多方位的,既能起到對機械屏障(如組織形態、結構)的保護,又能加強免疫屏障作用,抑制細胞因子釋放,還可以穩定腸上皮細胞。對于病位以肺為主,累及胃腸的COVID-19而言,無疑更應引起重視[26]。麻黃,辛、苦、溫,繆希雍[27]《神農本草經疏》言其:“稟天地清陽剛烈之氣。”能發汗解表,開宣肺氣,又兼止咳平喘之功。崔斌等[28]研究發現射干麻黃湯可以從抑制氣道炎癥、改善氣道重塑、調節Th1/Th2平衡3個方面保護上呼吸道。上述中藥的應用,立足于清熱燥濕、瀉火解毒、清宣開肺、芳香化濕,與2種疾病均以“熱、毒、濕”為主要病機的認識相符。此外,除去調和諸藥的甘草,可以看出治療SARS的高頻藥更偏于清熱解毒,治療COVID-19的高頻藥更偏于化濕宣肺,這可能與相對COVID-19輕癥病人比例較大[1],SARS輕癥感染者更少,且起病更加迅急,持續高熱現象更加明顯的原因有關[2]。

從前述各圖表上直觀來看,SARS和COVID-19的復方用藥在四氣五味和歸經功效上有較高的契合度。具體來說,藥物四氣均以寒、溫頻次最高,藥物五味均以辛、苦、甘頻次最高。辛能散、能行,苦能燥、能泄,兩者搭配,既可以燥濕化濕,以祛除濕邪,又能夠行氣達表,調暢被濕邪阻遏的氣機;甘能和、能緩、能補,辛甘化陽,最宜治療寒濕侵襲陽位所導致的正氣損耗;甘寒養陰,既能夠緩解因熱擾心神所致的心煩不寧,又能充養陰精,治療熱病耗傷導致的陰液虧虛。藥物歸經統計結果顯示,SARS和COVID-19用藥歸肺經、脾經、胃經的頻次高且占比大致相同,與兩者病程中均存在發熱、咳嗽、腹瀉和乏力的癥狀表現相符。其中,SARS的用藥歸于心經和肝經比例明顯高于COVID-19,可能與當時醫家在同SARS斗爭的過程中總結出的熱入心營、心肺氣虛、心神失養、肝郁氣滯、肝腎陰虧、熱瘀阻絡等和心、肝臟器密切聯系的證候相關[29];而現有文獻已表明新型冠狀病毒(2019-nCoV或SARS-CoV-2)會引起明顯的肝臟損傷[30]側面說明了SARS診療方案具有一定的參考價值。在藥物功效統計上,COVID-19與SARS均大量應用了清熱、補虛、解表、理氣、化濕類的藥物,與兩者“熱、毒、瘀、虛、濕”的病機相合[12-13]。不同的是,SARS在活血化瘀、化痰、安神藥的使用頻次上更大。安神藥如朱砂、琥珀、龍骨等可以治療熱病引起的心煩與不寐。化痰藥可以化痰開竅,多能止咳平喘,被廣泛用于治療疫毒病中肺臟受累引起的咳嗽、咳痰、喘息等癥狀[31]。活血化瘀更是被當時的諸多醫家視為SARS的重要治法。仝小林[32]根據SARS病熱毒深重入血,毒瘀互結,重點損肺,旁及心、肝、腎的特點,認為應將活血化瘀法貫徹治療始終;張春紅等[12]從臨床實踐出發,發現SARS患者在接受了含丹參酚酸B的復方丹參注射液或以單味丹參為主藥的方劑的治療后,胸悶憋氣癥狀有所緩解,特別是對于伴有其他基礎疾病,如冠心病、糖尿病、高血壓等的患者治療效果更加突出,并強調了SARS疾病早期使用活血化瘀藥干預的積極作用。SARS靈活運用活血化瘀、化痰、安神藥的用藥思想,可以為COVID-19調整診療方案的確定提供新的方向。

4 結論

綜上所述,本研究通過對SARS與COVID-19兩版診療方案的數據挖掘,分析兩者復方用藥中中藥的頻次、性味歸經以及藥物功效分布的規律,在一定程度上反映了不同時代的醫家對于2種相似疫病的認識。通過合并比較兩者數據的異同并結合文獻發現:與COVID-19相比,SARS用藥偏寒涼,且從肝經,心經論治的比例更大,更為重視活血化瘀藥、化痰藥、安神藥的運用。這些前輩醫家的經驗,可以在COVID-19臨床實踐的基礎上靈活選用,并為未來可能面對的感染性肺炎的診治提供參考。