瘤胃模擬技術在反芻動物營養中的應用

仇慧靜,沈維軍,朱 媚,宋 陽

(湖南農業大學動物科學技術學院, 長沙 410128)

反芻動物營養研究方法主要有體內法、半體內法和體外法。體內法和半體內法需要的活體動物較多,試驗結果容易受到動物個體、飼養環境、動物疾病等因素的影響,同時,試驗還會對動物健康造成傷害,因此在反芻動物營養研究中經常使用體外法代替體內與半體內法開展研究。目前應用比較成熟的就是瘤胃模擬技術,該技術又有批次培養法和連續培養法兩種。由于瘤胃模擬技術具有試驗條件可控、重復性高、快速、重復數多等優勢,在反芻動物營養的研究中廣泛應用。因此,本文在查閱了大量文獻的基礎上,就瘤胃模擬技術在反芻動物飼料營養價值評定、飼料組合效應評價、飼料添加劑瘤胃發酵特性等方面的研究進展進行了綜述。

1 瘤胃模擬技術

1.1 批次培養法

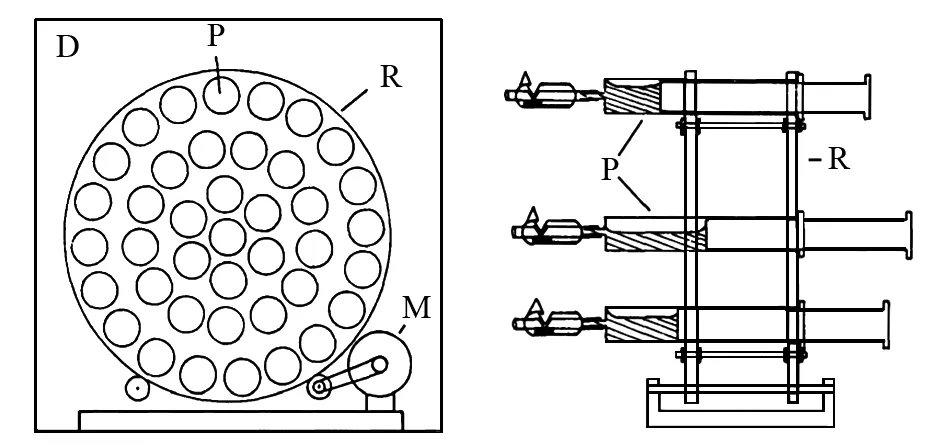

批次培養法是一種短期的瘤胃模擬培養法,主要包括兩階段法和產氣法。兩階段法又稱為兩步法,由Tilly和Terry[1]于1963年在“一級離體消化法”的基礎上改進后提出,是根據反芻動物消化過程,先在離心管內加入瘤胃液和發酵底物培養2 d,之后再用胃蛋白酶消化2 d,最后將殘渣進行分離,做后續的分析。兩步法可評定反芻動物飼料消化率,但不能反映飼料降解的動態信息,而且需通過大量體內數據來進行校正。產氣法由德國霍恩海姆大學動物營養研究所Menke等[2]于1979年提出,其產氣裝置詳見圖1。主要原理是通過離體產氣裝置來模擬瘤胃發酵,飼料樣品與瘤胃液在體外共同培養,在固定的時間內結束培養,觀察其動態及總產氣量、揮發性脂肪酸、氨氮和營養物質的消失率等指標。

批次培養法具有試驗周期短、操作簡便、成本低廉、一次測定的樣品數量多等優點,但其無法將除氣體外的發酵終產物排出,導致瘤胃微生物生存環境條件發生改變,進而影響測定結果的穩定性和準確性。并且其只能反映出飼料在短期內靜態發酵降解的情況,而活體內瘤胃發酵是一種連續培養過程,既有發酵底物和唾液的連續進入和飼料降解后食糜的連續排出,同時還伴有營養物質的吸收等主要問題,因而在應用上受到一定限制[3]。

圖1 Menke于1979年所設計的離體產氣裝置[2]Fig.1 In vitro gas production device designed by Menke in 1979[2]R:轉子;P:注射器;D:烘箱;M:電機; R:Rotor;P:Syringe;D:Oven;M:Motor

1.2 連續培養法

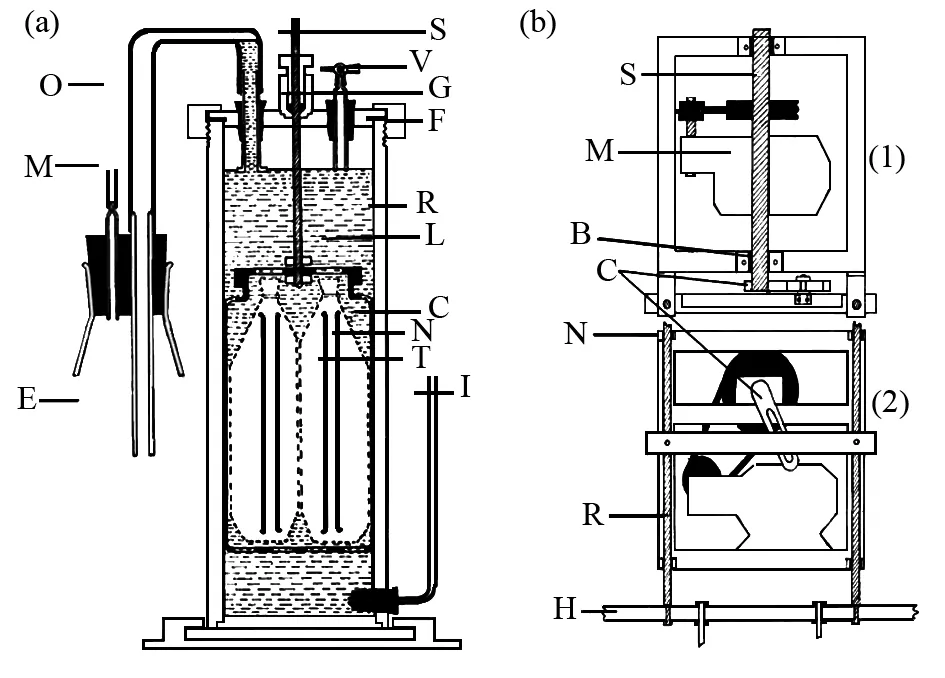

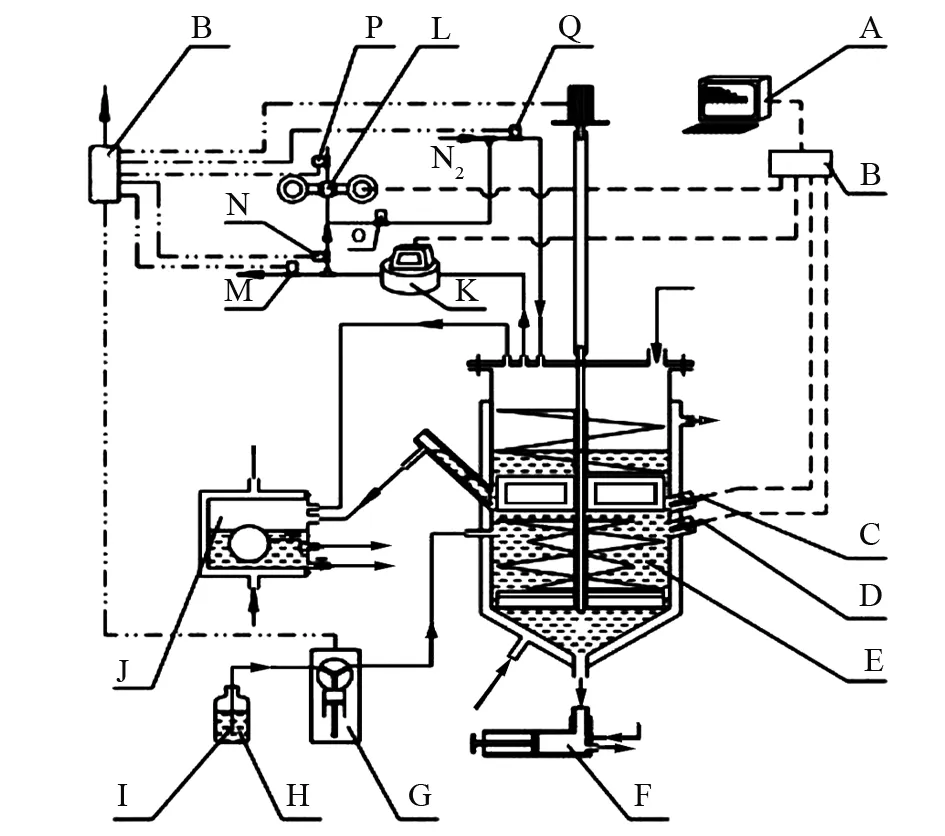

連續培養法又稱為長期人工瘤胃模擬技術,它是利用體外發酵裝置模擬瘤胃,通過發酵底物和人工唾液動態的流入、發酵產物連續排出來實現持續發酵的一種方法。根據發酵罐內固相和液相外流是否一致而分為單外流連續培養系統和雙外流連續培養系統。雙外流連續培養系統是單外流連續培養系統的改進版。連續培養法能準確地模擬瘤胃內環境,具有穩定性好、能實時觀察試驗動態信息的優點[4]。迄今為止,國內外應用較多的連續培養瘤胃模擬系統主要有:Czerkawski等[5]1977年設計的連續培養系統,如圖2所示;新西蘭2008年公布的、Muetzel等[6]2009年改進的自動控制連續培養系統;國內主要有王加啟等[7]1993年設計的一種瘤胃持續模擬裝置;孟慶翔等[8]1999年設計的連續培養系統(continuous culture system,CCS);伍夢楠[4]2012年設計,并于2015年改進的雙外流連續培養系統,如圖3所示。目前,國內外瘤胃模擬技術普遍采用剛性發酵罐與攪拌方法來模擬瘤胃發酵,雖然在一定程序上能夠模擬瘤胃的消化,但與活體動物瘤胃的真實消化過程存在著較大的差距。故伍夢楠[4]試圖在瘤胃蠕動的幾何與運動學理論模型的基礎上,探討瘤胃蠕動過程中瘤胃內容物動力學與運動學規律,試圖構建柔性瘤胃模擬裝置,增加氣體檢測系統,并開展穩定性、重復性等方面的試驗研究,使其更具有現實意義。

圖2 Czerkawski等1977年設計的連續培養系統[5]Fig.2 Continuous culture system designed by Czerkawski in 1977[5](a)長期人工瘤胃的個單位示意圖。S:不銹鋼傳動軸;V:取樣閥;G:密封套;F:法蘭;R:主反應容器;L:瘤胃液;C:多孔飼料容器;N:尼龍紗布袋;T:剛性管;I:人工唾液入口;O:溢流管;M:氣體收集管;E:溢流瓶;(b)長期瘤胃模擬裝置驅動機構示意圖。S:曲軸;M:電機;B:軸承;C:曲柄;N:尼龍導軌;R:往復桿(a)Schematic diagram of one unit of the long-term artificial rumen. S:Stainless steel driving shaft;V:Sampling valve;G:Gland (gas-tight);F:Flange;R:Main reaction vessel;L:Rumen fluid;C:Perforated food container;N:Nylon gauze bag;T:Rigid tube;I:Inlet of artificial saliva;O:Outlet through overflow;M:Line to gas-collec-tion bag;E:Vessel for collection of effluent;(b)Schematic diagram of the driving mechanism for the long-term rumen simulation apparatus.S:Crank shaft;M:Electric motor;B:Bearings;C:Crank;N:Nylon guides;R:Reciprocating rods;H:Bar with attachmeats to stainless-steel shafts in reaction vessels

圖3 伍夢楠2015年設計的雙外流連續培養系統[4]Fig.3 Double outflow continuous culture system designed by WU Mengnan in 2015[4]A:主控模塊;B:單片機;C:pH傳感器;D:溫度傳感器;E:發酵罐;F:排固裝置;G:注射泵;H:緩沖液瓶;I:液位傳感器; J:排液閥;K:氣體流量計;L:甲烷和二氧化碳檢測儀;M、N、O、P、Q:電磁閥A:Main control module;B:Single chip microcomputer;C:pH sensor;D:Temperature sensor;E:Fermentor;F:Solid discharge device;G:Injection pump;H:Buffer bottle;I:Liquid level sensor;J:Drain valve;K:Gas flowmeter;L:Methane and carbon dioxide detector;M、N、O、P、Q:Solenoid valves

2 瘤胃模擬技術在反芻動物營養研究中的應用

2.1 產氣法的應用

2.1.1 單一飼料營養價值評定

瘤胃內微生物在消耗碳水化合物和其他營養物質時會產生甲烷、氫氣、二氧化碳等氣體,故可通過檢測飼料樣品在體外發酵所產生的氣體來估計有機物消化率[5]。因此,在一定時間內,檢測累計產氣量可估計底物被瘤胃微生物利用的程度,進而反映出飼料營養價值的高低。產氣法具有一次性樣本量大、快速的優點,大大地提高了飼料評定效率,如中國農業大學研制的自動氣體記錄系統(automated gas recording system,AGRS)[9]和中國農業科學院亞熱帶生態研究所研制的體外產氣系統[10],至少配置48個發酵瓶,72 h可完成一次產氣試驗。而美國ANKOM公司所研發的體外產氣系統[11]可根據需要自由配置發酵瓶的數量。

國內外學者常利用產氣法對單一飼料資源營養價值進行評定,其主要應用有糧食加工副產物的營養價值評定,如大豆皮、菜粕[12,13];經濟作物副產品的營養價值評定,如豆腐渣[12,14,15]、桑樹葉[16-20]等;非常規飼料的營養價值評定,如干番茄皮渣[21];新型飼料資源的營養價值評定,如紅麻[22]。以上評定結果表明,不同單一飼料資源各個時間點的動態產氣量差異較大,且隨著體外培養時間的增加,累計產氣量呈遞增的趨勢。進而根據培養期間各個時間點的動態產氣量及累計產氣量,再通過測定飼料養分的消失率來評定飼料營養價值。

2.1.2 飼料間組合效應的評價

飼料間組合效應(associative effective,AE)是指來自不同飼料來源的營養物質、非營養物質及抗營養物質間互作的整體效應。體外產氣量能反映飼料養分消化率,但如果只是單純的利用體外產氣量來衡量飼料的營養價值,就有可能會把產氣量低而微生物蛋白(microbial protein,MCP)產量高的組合淘汰掉,這顯然是不合理的。只有通過同時測定體外產氣速率和產氣量,綜合能量消化和蛋白質合成兩方面的信息,才有可能較全面準確地評估飼料間的互作效應[23]。目前,體外產氣法在評價不同種類飼料間AE研究較多,其主要應用有:不同粗飼料組合研究,如玉米秸稈與南洋櫻組合[24]、全株玉米青貯與谷草組合[25]、稻草和苜蓿組合[26]、甜高粱和紫花苜蓿組合[27]、全株玉米青貯-花生藤和羊草組合[28]、玉米青貯和稻草[29];不同粗精料組合研究,如油菜稈+玉米豆粕組合[30]、青貯大米草與玉米和豆粕組合[31]、辣木枝+玉米+豆粕組合[32]。這些試驗均利用體外產氣法,研究不同飼料以不同比例組合對體外產氣及人工瘤胃發酵特性的影響,探究了飼料間的適宜搭配比例,為反芻動物飼糧的配制和提高秸稈利用率提供了科學依據。為更好地利用和節約飼料資源,體外產氣法可以作為不同日糧間組合效應的一種快速評價方法。

2.1.3 飼料添加劑

飼料添加劑雖然具有提高動物生產性能、保證動物健康和節省飼料成本等作用,但飼料添加劑種類繁多,如植物性飼料添加劑、維生素和微量元素等,如果全部采用動物活體開展劑量與效果研究,則存在試驗動物數量多、難度大、成本高等問題,因而采用體外發酵產氣法可快速實現飼料添加劑劑量與效果的篩選,為動物活體試驗提供數據支撐。現今,研究主要包含以下幾個方面。1)植物性飼料添加劑對瘤胃發酵的影響:黃酮類植物性飼料添加劑,如柿子皮[33]、石榴皮[34]、葡萄籽提取物[35];皂苷類植物性飼料添加劑,如綠茶提取物[35]、苦瓜皂苷[36]、常春藤果實提取物[37,38]、蒺藜皂苷[39]、紅藻提取物[40]、冬凌草皂苷[41]等;揮發性油類,如牛至油[42]、百里香油[43-45]、大蒜油[46]、柑橘精油[47]等。以上體外產氣法研究結果均表明,植物提取物可調控體外發酵、有效抑制甲烷產生并能提高養分體外發酵的消失率。2)維生素對瘤胃發酵的影響:維生素B[48]、維生素C[49]、維生素E[48,50]、維生素A[51-53]。以上研究結果顯示:體外條件下,維生素的添加水平與體外發酵參數息息相關,在高精料日糧下,發酵瓶中維生素的微生物凈合成量降低,極易發生亞急性瘤胃酸中毒,添加水溶性維生素能提高發酵瓶中pH值、降低乳酸濃度以及調節微生物菌群結構來緩解亞急性瘤胃酸中毒;在低精料日糧下,可以不添加維生素,而添加脂溶性維生素對奶牛瘤胃體外發酵的影響較小。3)微量元素對瘤胃發酵的影響:錳[54]、碘[55]、銅[56]等。以上研究學者均通過體外瘤胃發酵技術發現,日糧中微量元素含量的升高使乙酸、丙酸、異丁酸、丁酸、異戊酸、戊酸、總揮發性脂肪酸的含量都呈現先上升后下降的趨勢,并給出了生長期牦牛日糧中微量元素添加的推薦劑量。由于動物個體差異以及動物體內微生物的多樣性,其生物學活性及其作用機制也不盡一致,且體外發酵產氣試驗都是短期效應,不能夠完全代表在動物生產中的實際應用效果,因此還需進一步開展活體試驗驗證。

2.2 連續培養瘤胃模擬技術的應用

2.2.1 瘤胃微生物的研究

反芻動物的瘤胃發酵主要依靠瘤胃微生物對飼料物質進行降解,瘤胃微生物種類繁多、數量巨大,包括原蟲(主要為纖毛蟲)、細菌及部分厭氧真菌。連續培養法可以通過觀察雙外流培養系統中微生物群落變化、動態規律以及發酵參數來得出影響微生物發酵的因素。此方面的應用研究主要有以下幾個方面。1)稀釋率水平對瘤胃微生物發酵的影響:在體外培養的開始幾天,原蟲和真菌總數下降,之后維持一個相對恒定的平穩階段。原因可能是較高的稀釋率會導致發酵罐內的內容物流出較快,大量原蟲和真菌被快速帶出發酵罐,當稀釋率大到高于原蟲和真菌的生長速度時,數量就會迅速下降,而且稀釋率增大會導致氨態氮(NH3-N)濃度和揮發性脂肪酸(volatile fatty acid,VFA)濃度降低,所以在體外發酵條件下,較低的稀釋率更利于原蟲和真菌的繁殖及生長[57,58]。2)日糧精粗比對瘤胃微生物發酵的影響:隨著發酵罐中日糧精粗比的提高,原蟲總數以及VFA濃度隨之升高,但真菌數量隨精料比例提高明顯下降,NH3-N濃度差異不顯著;提高精粗比對VFA的濃度沒有明顯改變,說明提高精粗比明顯改變了發酵罐內的發酵類型,且體外試驗的結果呈現出與體內相一致的變化趨勢[57,58]。3)pH值對瘤胃微生物發酵的影響:瘤胃內一些細菌(如牛鏈球菌)在高pH時能將淀粉發酵成乙酸鹽、甲酸鹽和乙醇,但在低pH下丙酮酸甲酸裂解酶被抑制,發酵變成乳酸[59]。以上結果均應用長期培養法,這表明不同稀釋率、精粗比、pH與瘤胃內微生物的數量均存在一定關系,但由于研究目的不同,所應用的設備也不盡相同,從而導致不同設備間試驗結果沒有可比性。因此,有必要開展標準的體外連續培養裝置研究,以期為體外模擬技術的標準化應用提供理論依據。

2.2.2 飼料添加劑

采用體外發酵產氣法研究飼料添加劑的應用效果存在著短期效應,不能較好地反映長期應用效果,故連續培養法成為了除動物活體試驗以外的主要研究方法[71]。其研究主要分為以下幾個方面:1)揮發油類對瘤胃發酵的影響,如薺藍籽[60]、亞麻籽[61,62]、黑籽油[63]和橄欖油[64]等。揮發油類作為植物提取物中最重要的活性成分之一,具有抑菌、抗氧化等功能。以上研究均表明植物揮發油有顯著降低甲烷產量的作用。2)糖類對瘤胃發酵的影響,如蔗糖[65]、低聚木糖[66]等。在動物飼料中添加蔗糖可以改變微生物種群,氨氮濃度呈現降低的趨勢,添加低聚木糖在24 h時對干物質、中性洗滌纖維和酸性洗滌纖維的降解率均呈現出顯著增加的趨勢,但在48 h時對營養物質的降解率沒有產生顯著影響。3)酶類對瘤胃發酵的影響,如纖維素酶[67]。長期發酵法驗證了外源的纖維分解酶可以促進瘤胃微生物的附著,從而加快纖維在體內的消化速度。而且該酶類制品可以借助瘤胃微生物來加以利用。4)植物類對瘤胃發酵的影響,如紅豆草和石榴皮提取物[68]、愛沙木[69]、海藻[70]等。

綜上所述,通過長期發酵法可以看出,不同種類的飼料添加劑其應用的效果各不相同。而且,瘤胃微生物對不同類型飼料添加劑需要有一個適應過程,這種過程對開發新型產品作為飼料添加劑的長效效應是一個挑戰。

2.2.3 過瘤胃產品

在早期的體內試驗中,過瘤胃保護產品的對象主要以飼料原料為主,如玉米[72]、豆粕和豆餅[73]等。隨著研究的不斷深入,關于過瘤胃產品的研究方向也從飼料原料轉換為單一的營養物質,如氨基酸[74]、脂肪[75]和維生素[76]等。而過瘤胃技術(主要是包被技術)是處理這些營養素的特殊方法,根據包被材料的不同,可將過瘤胃包被技術分為蛋白質包被法、脂肪包被法、聚合物包被法等[77]。但目前存在包被產品的有效利用率較低,包被材料價格昂貴以及種類較少等問題。為初步解決此類難題,研究者用長期培養法研究了不同包被技術的過瘤胃氨基酸對瘤胃發酵的影響及其應用效果,發現經過噴霧冷卻技術物理包被的過瘤胃蛋氨酸,對奶牛瘤胃體外發酵沒有顯著影響,但可在一定程度上提高奶牛乳蛋白率、乳脂率和日糧粗蛋白質的消化率[78];并且,各類包被形式的氨基酸在雙外流連續培養系統中各個時間點的釋放率與瘤胃內釋放率之間存在高度正相關性[79]。還有學者應用瘤胃尼龍袋法和雙外流連續培養系統檢驗過瘤胃氨基酸在瘤胃中的穩定性,得出不同形式保護性氨基酸在雙外流連續培養系統中的降解趨勢與在瘤胃中的降解趨勢相似,且應用雙外流連續培養系統測定不同時間段過瘤胃氨基酸的釋放率比較簡單、穩定,與瘤胃尼龍袋法相比,不同時間段的釋放率均存在強相關[80]。從以上各結果可看出,連續培養法更適合做篩選氨基酸保護方法的研究,并為開發更加低廉、安全、有效的包被材料以及驗證被包被產品在體內的有效利用率,提供了理論基礎。

3 瘤胃模擬系統的不足與改進

3.1 試驗結果不穩定性

各瘤胃模擬裝置的運行參數不盡相同,造成試驗結果變異系數較大。經大量研究發現,發酵罐內總揮發性脂肪酸的濃度遠低于動物瘤胃內的濃度,且原蟲的數量也會隨著試驗時間的延長而急劇下降,甚至部分發酵裝置中原蟲的數量會完全消失。此外,出現了有機物以及中性洗滌纖維的消化率也比動物瘤胃內的消化率低等結果。因此,可通過形成統一的標準操作規程,來避免運行參數不一致導致的試驗結果的不穩定性。

3.2 不能有效模擬動物瘤胃內蠕動規律

目前,國內外的瘤胃模擬裝置均采用玻璃、有機玻璃或不銹鋼制作的剛性發酵罐來模擬動物瘤胃,如王加啟等[7]和孟慶翔[8]采用有機玻璃發酵罐,Teather等[81]采用玻璃發酵罐,伍夢楠[4]采用不銹鋼發酵罐。這些瘤胃模擬裝置雖在一定程度上能夠模擬瘤胃的蠕動和消化,但與活體動物瘤胃的蠕動規律仍然存在著較大的差距。因此,可以嘗試用柔性發酵罐來代替硬性發酵罐,摸索出更符合瘤胃蠕動規律的攪拌方式,以達到更接近動物活體瘤胃內環境的目的。但目前在反芻動物瘤胃體外重構領域和柔性人工瘤胃開發研究方面還鮮有人關注,因此,可利用三維重建及有限元法更深入地對山羊瘤胃進行體外重構研究,為柔性人工瘤胃的開發研究奠定堅實的基礎。

3.3 發酵罐內底物積聚

在整個試驗過程中,需要不斷地向發酵罐加入發酵底物來模擬動物的采食行為,同時要快速地將底物浸入發酵罐內容物中,并與之均勻混合。然而,隨著培養時間的延長,會出現底物積聚且不能盡快排出,從而造成罐內出現堵塞的情況,目前還沒有得到合理的解決方案。

4 總結與展望

綜上所述,人工瘤胃技術可以有效模擬瘤胃發酵,是研究反芻動物瘤胃內微生物學和營養學等較為理想的模型,可廣泛應用于國內外反芻動物飼料營養價值評定、不同飼料組合效應評價、飼料添加劑瘤胃發酵特性評定以及瘤胃微生物的研究。批次培養法具有試驗周期短、操作簡便、成本低廉以及一次測定的樣品數量多等優點,其應用涉及廣泛。目前,關于短期發酵所開展的研究多集中于植物提取物、新型飼料資源和新型藥品在瘤胃中的降解情況,并可對其劑量以及效果進行快速篩選,但仍需大量活體試驗來進行驗證。長期發酵人工瘤胃能更加真實地模擬瘤胃發酵特征,應用于動物難以操作的領域,開展的研究多集中在非常規添加劑等對瘤胃發酵的影響。但單純利用長期發酵人工瘤胃來評定飼料營養價值的研究比較少見,而且,長期發酵人工瘤胃還可多用作于研究反芻動物瘤胃生理學、發酵生物化學等機理研究,也可用于部分特殊飼料的評價,為動物活體試驗提供數據支撐,以此對今后在實際研究中的應用提供理論基礎。但人工瘤胃技術現存在運行參數不一致所導致的試驗不穩定性問題,不能有效模擬動物瘤胃內蠕動規律以及發酵罐內底物積聚等問題,還需做進一步深入研究。