舌尖上的鄉愁

管弢

如今回想起來,二十幾年前,我在國外能買到的中國食品十分有限,而且購買途徑很少。一個人的飲食習慣和他從小的生活環境密切相關,我的中國胃在出國一年之后,才慢慢適應了日本的生冷飲食。但無論如何,我還是吃不慣日本的早餐。大多數日本人的早餐為兩種,要么是米飯、味噌湯配煎魚,要么是西式的面包和咖啡。可這兩樣我都不愛。當時,我一心思念阿婆(外婆)一早燉好的白粥,姆媽(媽媽)燒的泡飯。當然,還有大餅油條、粢飯糕、生煎饅頭……想一想就口水直流。

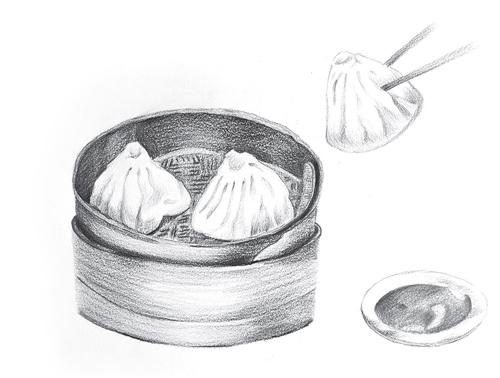

“日本也有肉包子,超市里有賣的!”朋友的一個電話令我興奮不已。我放棄了加班去逛超市,就為了第二天早上能吃到肉包子配白粥。我在超市的冷凍柜臺找到了大肉包——包裝上寫著大大的“中華”二字,每包2個包子,每個包子售價折合人民幣約為8元。我趕緊買了兩袋,心滿意足地回了家。

第二天是周末。我一早起床,學著阿婆的方法熬粥,把水燒開,加入已經浸泡了一夜的大米。看著晶瑩的米粒在水中上下翻滾,我的腦中滿是喬家柵肉包、南翔小籠、大壺春生煎……計算好時間,我架上蒸鍋,一層放肉包,一層放太陽蛋(把雞蛋整個兒打入一只大小合適的碗中,不需攪打,撒少許鹽,蒸好后其形如小太陽)。考慮到這是我來日本后的第一頓上海早餐,于是趕緊拍照為證。彼時網絡并不發達,我要把照片寄給阿婆和姆媽,讓她們放心——我把自己照顧得很好,在國外一樣過得有滋有味。

照片里是一碗濃稠的白粥,一碟從上海帶來的太倉肉松,碗里是太陽蛋,盤子里是兩個“中華大肉包”,看著就讓人滿足。我趕緊放下相機,喝了一口白粥。軟糯的米粒輕輕碰撞舌尖,喉嚨慢慢被柔滑的粥湯浸潤,一種久違的感覺慢慢蘇醒了。我瞇著眼睛深吸了一口氣,放下勺子,拿起肉包,張大嘴咬上一口。啊?咿?肉汁呢?我摸摸嘴角,干干凈凈。再仔細品嘗,這充其量是一個叫“中華肉包”的菜饅頭,里面不僅沒有肉汁,就連肉也只有一丁點兒,反而加了很多蔬菜。我恨恨地從垃圾桶里翻出包裝袋,仔細一瞧配料表,里面既有香菇、筍丁,還有洋蔥、大蔥、大蒜……這是一個想當然的“中華大肉包”,與上海大肉包比起來,味道南轅北轍。我只好以這個“中華大肉包”來“畫餅充饑”——心中默念這包子就是喬家柵肉包。在我的想象中,這干癟無汁的蔬菜包變成了滿是鮮美湯汁,肉香無比濃郁的真正肉包子。

“蘭州拉面館開到了東京,電臺都去采訪了,天天爆滿哦。可把我饞壞了!周末我們一起去吃拉面吧。”接到朋友的來電,我也有些激動。拉面店開在神保町車站旁,店面不大,店招很獨特,一分為二:上半部分綠色為底,上書“蘭州拉面(清真)”六個黑色繁體藝術字,中間是彎彎曲曲三條粗細不一的黑線,大概是表示面條;下半部分是黃色豎條木紋板,上書“馬子祿牛肉面”六個黑色宋體字。

馬子祿牛肉面有100多年的歷史,是一家“中國老字號”,它的特色是“三精”:一是選料精良,二是制作精細;三是味道精美,算是蘭州拉面界的“大腕兒”。這家店的日本老板在中國偶遇馬家拉面,吃得上癮,居然懇求老板將其收為弟子,拜師學藝,在店里學習磨練了數年,學成之后才回日本開了這家店。

正是黃昏飯點時刻,門前冷冷清清,不見電視報道里的排隊人流。推門進去,還有好幾處空位。菜單很簡單,就是拉面,可以選擇的是面的粗細和辣味程度,另可增加拉面、牛肉和香菜。廚房和日式拉面店的敞開式結構不同,全用玻璃隔開。只見廚房里一人在拉面——估計就是那位去過中國學藝的老板;一位負責煮面和招呼客人;還有一位負責擦桌、洗碗、收費。店里總共放有五張桌子,全部坐滿也只能容納十幾位客人。

面端上來了,湯色清澈見底,面條粗細勻稱,一側平鋪三片牛肉,另一側是碧綠的香菜,中間加一點紅色的油辣椒末,白、綠、紅三色很是奪目。筷子一挑,牛肉薄如蟬翼,不由讓人驚嘆日本師傅了得的刀工。

看著窗明幾凈的店面,喝著不見油花的面湯,腦子里不由出現了上海街頭的蘭州拉面店:人聲鼎沸,煙火氣息極重,拉面師傅永遠身穿白衣,頭戴白帽,頸間一條白毛巾。我最愛看師傅拉面,兩手飛舞,似雜技更似舞蹈。面條隨著他的抻拉一變二、二變四,由粗逐漸變細。師傅隨手一推,拉面便輕巧地躍進鍋中。他右手斜拈著一尺來長的竹筷輕輕攪動,引導幾百條“細龍”在沸水中翻飛。我用筷子挑起面條,將其輕輕饒在筷子上,吹一吹送進嘴里,再喝上一小口面湯,讓面和湯充分融合,慢慢咀嚼,緩緩咽下,額頭慢慢冒出一層細汗,令人直呼好爽……

清代張澍寫過一首“拉面”詩:“拉面千思香,惟獨馬家爺。美味難再期,回首故鄉遠。”走出了故鄉的蘭州拉面,由于缺失了魂魄,味道大相徑庭,顯得寡淡無味。這是蘭州拉面嗎?不,充其量要再加兩個字,這是:日本蘭州拉面。

人在異鄉,想解舌尖上的鄉愁真難啊。細思起來,我想念的不只是故鄉的美食,更多的是對家、對親人、對祖國的深深思念。