歷史街區(qū)保護更新探索與實踐

——以聊城市米市街歷史文化街區(qū)為例

葛 鈺 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設計公司建筑設計所助理建筑師

近年來,以新區(qū)新城開發(fā)為主導的增量發(fā)展模式成為城市發(fā)展的主要路徑,在推動城市經濟增長的同時,也造成土地資源浪費、生態(tài)環(huán)境惡化等問題。2018 年住建部發(fā)布《關于進一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》中提到,加強城市既有建筑保留利用和更新改造,避免片面強調土地開發(fā)價值,防止“一拆了之”。2019年中央經濟工作會議明確提出,要加強城市更新和存量住房改造提升。

歷史文化街區(qū)保護更新較于其他類型城市更新,蘊含更豐富的人文歷史、包含多種年代建筑、承載街區(qū)發(fā)展文化記憶等[1],且歷史街區(qū)內房屋年代久遠、基礎設施薄弱,許多房屋甚至超出使用年限,成為城區(qū)里的危房[2],是城市更新中急需被關注的一類。作為省級歷史街區(qū),聊城市米市街歷史文化街區(qū)更新保護項目是一個典型的探索與實踐案例。

1 街區(qū)文脈價值

米市街歷史文化街區(qū)位于國家歷史文化名城聊城的東關地區(qū)。米市街歷史文化街區(qū)的核心保護范圍北至東關街,南至雙街南側,東至小運河東岸,西至東昌湖東岸。除去面積占比為38.9%的非建設用地的水域以外,24%為居住用地,商業(yè)服務設施用地為3.8%;79.3%的現(xiàn)狀建筑為住宅,是典型的居住性歷史文化街區(qū)。其文脈價值主要體現(xiàn)在以下幾個方面:從城市的發(fā)展過程、歷史文脈與特色風貌等方面,米市街傳承著人們對于老城空間的記憶、傳統(tǒng)生活方式的記憶;再次是多元風貌與傳統(tǒng)工法的留存,米市街、楊使君街沿線建筑匯集了不同功能、不同時期、風格多元的建筑,是街區(qū)風貌保護的重要價值所在;最后是傳統(tǒng)生活方式的延續(xù),街道空間氛圍透露著濃厚的生活氣息,街區(qū)居民在街區(qū)中的生活方式也是聊城傳統(tǒng)生活方式的縮影。

2 現(xiàn)實困境解析

現(xiàn)實中,歷史文化街區(qū)常常遇到保護與更新的兩難選項,兩者如何兼容一直是業(yè)界熱議的話題。米市街街區(qū)也面臨同樣的困境。

街區(qū)居民的更新積極性不高。以往更新項目多由政府主導,資金投入較大,滿足居民對街區(qū)生活需求與否往往存在不確定性,導致居民的不支持不配合,拖慢更新進度,破壞和諧街區(qū)氛圍。

多輪風貌整治工作對街區(qū)主街兩側建筑風貌造成“保護性的破壞”,部分沿街建筑立面被統(tǒng)一的“大白”覆蓋,建筑原本的材料和風貌在白色涂料下特征全無,紅磚、青磚、土培或水刷石的立面全部呈現(xiàn)出單一的白色墻面風貌。同時,街區(qū)居民低成本自發(fā)性的不當建筑修補對建筑風貌造成破壞。

3 目標策略構建

通過分析可以看出,在街區(qū)更新時要做好多元建筑風貌的系統(tǒng)性研究與保護,了解居民所需所想,調動街區(qū)居民積極性,推動更新有機有序,才能更好地保護好歷史文化街區(qū)的傳統(tǒng)風貌格局、文脈遺產和風貌特色,保護傳統(tǒng)居住型街區(qū)、和諧宜人的建筑街道關系,有效實現(xiàn)歷史文化街區(qū)的文脈傳承和延續(xù)。為實現(xiàn)上述目標,做好上位街區(qū)保護規(guī)劃要求與可落地實施的具體保護方案的轉化工作,應采取“自上而下”和“自下而上”相結合的技術策略,即將上層保護規(guī)劃的施行與下層符合實際需求的可落地方案互相結合,上下相通,達到既符合上層要求又滿足現(xiàn)狀需求的雙贏。

3.1 編制建筑整治與改善導則

通過編制建筑整治與改善導則的方法,向上可承接政府要求、落實上位保護規(guī)劃要求,向下結合現(xiàn)狀需求指導街區(qū)整治設計落地,是兩種更新模式互相融合的更新方法,不僅做到了上位保護規(guī)劃的轉化工作,還有助于解決米市街歷史文化街區(qū)風貌保護與整治的實施困境。

3.2 提煉建筑風貌特征

對米市街歷史文化街區(qū)不同時期建筑風格、建筑結構形式等風貌要素進行研究,歸納總結風格類型,提煉結構形式做法特色,形成米市街歷史文化街區(qū)的建筑風貌要素庫,避免特色風貌要素的遺漏,有助于建筑層面的人文歷史傳承。

3.3 細化整治措施

通過對實地調研中居民需求和聊城市風貌發(fā)展歷史研究分析,結合上位規(guī)劃的整治措施進行整治措施細化。在此基礎上,根據不同建筑風貌,劃分為不同改造等級,形成與改造力度相對應的建筑風貌素材庫。改造分級根據不同建筑的風貌重要程度,形成相應的整治更新方案,做到重點發(fā)力,有的放矢。

4 分級分類整治

基于項目目標與策略的構建,《米市街歷史文化街區(qū)建筑更新導則》聚焦街區(qū)中最有代表性的兩條結構性主街—米市街和羊使君街—沿線兩側所有建筑,分類分級指導建筑風貌整治和改善。

通過對上位規(guī)劃的研究,本次導則研究范圍包含四類建筑風貌:即具有歷史價值的建筑、傳統(tǒng)風貌建筑、與傳統(tǒng)風貌協(xié)調的現(xiàn)代建筑和與傳統(tǒng)風貌不協(xié)調的現(xiàn)代建筑,不包含文物保護單位,合計283 棟。

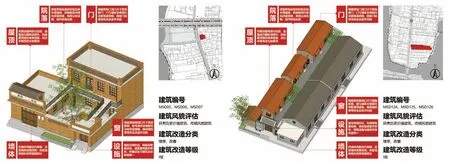

圖1 合院式(左)和巷道式院落整治更新示意圖(右)

傳統(tǒng)風貌建筑是范圍內量最大、最具風貌潛力的建筑,按改善類要求,與具有歷史價值的建筑一同定為改造力度最高的I 級改造力度,能幫助進一步強化本土風貌元素,打好沿街風貌基底。與傳統(tǒng)風貌較協(xié)調的現(xiàn)代建筑,雖數量較少,仍具有一定風貌提升潛力,按保留類要求,確定為改造力度次之的II 級改造力度。與傳統(tǒng)風貌不協(xié)調的現(xiàn)代建筑,對應III 級改造力度,數量較少,多存在疑似違章搭建現(xiàn)象,由于觸碰到歷史文化街區(qū)建筑風貌的底線,需經專業(yè)機構進行認定后,對違章搭建部分進行拆除后,采用與街區(qū)風貌相協(xié)調的基本要求對立面進行風貌整治。

此外,基于歷史文化街區(qū)多元的風貌特色,采用實地走訪、與本地交談、文獻研究等方式,采用分類的方法,形成保護更新范圍內的風貌文化元素系統(tǒng),增強建筑風貌更新的可操作性和靈活性。本導則按建筑元素分類,一共分為五類:屋頂、墻體、門、窗、附屬設施。

街區(qū)內建筑屋頂形式可分為囤頂、坡屋頂、平屋頂、囤頂和其他屋頂。按建筑主墻面選材可分為四類:土坯房,多建于明清時期;青灰色磚房,多建于明清時期,主材用磚由黏土入窯燒制而成;紅色磚房,多建于上世紀50 到70 年代;水刷石房,多建于上世紀90 年代。門、窗、立面裝飾及附屬物是建筑風貌的重要組成部分。門要素,根據不同使用功能可分為:商鋪門、居住門、門樓與巷門四大類。不同功能的門在形狀、選材、門套與裝飾的取舍和做法都有差異。街區(qū)中的窗也是呼應、點綴街區(qū)傳統(tǒng)建筑風貌的重要組成部分,需結合具體建筑的現(xiàn)狀與改造力度進行適度的恢復。

米市街歷史文化街區(qū)保護更新導則按建筑元素共分為五類,每類按元素風貌研究后總結具體的子元素分類。每類子元素有該要素的分級做法要求,包括通用要求和三種等級改造力度。通用要求部分,根據不同要素特征對安全性、基本功能、違章搭建、負面清單、鼓勵做法等方面統(tǒng)一做出說明。其他三個等級的改造力度,通過同一元素的不同施工工藝或材料的選取,對該元素呈現(xiàn)的保護更新效果進行區(qū)分,避免千篇一律,保留了多時代建筑風貌共存的原真特色。

5 典型案例示意

本文選取保護等級最高的具有歷史價值建筑、存在數量最多的傳統(tǒng)風貌建筑和保護等級最低的傳統(tǒng)風貌不協(xié)調的建筑三種風貌分類為例,進行分類分級典型案例示意。

第一個案例屬歷史價值建筑,風貌要素包含紅磚墻、坡屋頂等傳統(tǒng)元素需要保護,因該建筑屬于I 級改造力度,故對應查找I 級改造力度的紅磚墻和坡屋頂的做法要求。可查到應選用老紅磚或紅色燒結磚對紅磚墻體進行修繕,取當地老瓦片或手工瓦對破損瓦片進行替換;統(tǒng)一更換鋁包木門窗,并延用原有綠色油飾色彩等措施,形成了該建筑“量身定制”的更新整治設計方案。

第二個案例屬傳統(tǒng)風貌建筑,該建筑包含的風貌要素有:坡屋頂、水刷石墻面等,水刷石屬于具有年代代表性的做法,予以保留。對應I 級改造力度,該建筑的整治措施包括,選取當地老瓦片或手工瓦對破損瓦片進行替換、水刷石墻面清洗;統(tǒng)一更換鋁包木門窗,并延用原有紅色油飾色彩;院門和院墻屋頂由平屋頂改為坡屋頂等。

第三個案例為傳統(tǒng)風貌不協(xié)調的現(xiàn)代建筑,該建筑包含的風貌要素有:平屋頂、被“大白”覆蓋的紅磚墻面等。對應III 級的改造力度,相應的整治措施包括,外墻采用麻刀灰開縫的墻面做法,即常見的抹灰勾縫工法;換裝仿木色鋁合金門,并沿用綠色油飾等。

導則除了明確上述對建筑單體整治更新的指導內容之外,也同樣可以適用于現(xiàn)狀院落更新中。現(xiàn)狀街區(qū)內存在兩種典型的院落形制,即合院式和巷道式。(圖1)合院式以三合院、四合院為主,總量最多,是聊城傳統(tǒng)民居的典型布局模式,巷道式合院由傳統(tǒng)合院空間組織模式演變而成。兩種院落的更新模式基本一致,首先根據院內建筑風貌查找對應的建筑改造力度,再在導則中查找該改造力度下建筑要素(屋頂、墻體、門、窗和附屬設施)的改造要求。院落環(huán)境層面,不改變原有院落的形制,保留院內古樹等植被,拆除院落內疑似違章搭建,完善公共設施,保證人文歷史要素的傳承。

6 結語

歷史文化街區(qū)是人文歷史傳承的重要載體,承載著城市文脈,滿載著居民的城市記憶與認同感,是寶貴的城市遺產。在如今的存量時代,歷史文化街區(qū)踏入保護更新的新時期,也是新機遇。如何在保護歷史特色的同時,改善居民的生活條件,讓舊城煥發(fā)新生機,應是歷史街區(qū)更新中所要關注的。聊城米市街歷史街區(qū)保護更新項目力圖向上承接保護規(guī)劃,把握街區(qū)更新方向,向下指導落地實施,把主動權交還給居民;同時采用分級分類的技術手段,保留街區(qū)多元建筑風貌的特色,還原建筑的原真性。對街區(qū)建筑的多元保護,是對傳統(tǒng)街巷格局的保護與傳承,也是聊城老城風貌格局的保護與傳承,更是城市人文歷史、記憶文脈的保護與傳承。