農產品目標價格測算模型初探

王雅靜

摘 要:在系統研究糧食目標價格文獻的基礎上,從活勞動消耗與人工成本、物化勞動消耗與物質成本、水稻生產的平均盈利、農業從業人員的年均收益上漲率及稻谷物流流通費用等多方面探索稻谷目標價格構成要素及其測算模型。得出以下結論:稻谷目標價格需要分品種測算;以大數據為支撐,實現片區化目標價格精準測算;試點先行,在取得試點經驗的基礎上推廣。

關鍵詞:稻谷;目標價格;構成要素;測算模型

一、引言

中國自古以來都是農業大國。2014年中央一號文件首次提出“農產品目標價格制度”,2017年中央一號文件繼續提出“深化糧食等重要農產品價格形成機制和收儲制度改革”。“目標價格”成為一種新型農產品定價方式并且在一號文件中連續出現。目標價格目前通用的解釋是指國家在一定時期內,為了實現糧食總量平衡、穩定糧食價格和提高農戶收益率等目標,而制定的能夠反映糧食生產所消耗的資源價值及適當利潤的政策性價格。本世紀初開始,為保護農民利益與生產積極性、保障糧食市場供給穩定,國家出臺了一系列糧食價格支持政策。其中,農產品糧食最低收購價格政策、農產品臨時收儲政策等“托市”政策尤為突出。但隨著糧食改革進程的推進,我國糧食的產銷格局發生明顯變化,“托市”政策已難以適應市場在資源配置中起決定性作用的需要。因此,糧食價格機制改革勢在必行,目標價格機制應運而生。

自從2011年中國加入WTO,黃箱補貼規模約束較大,供給側結構性改革以及讓市場在資源配置中起決定性作用的需求,使得最低收購價格等一系列“托市”政策難以適應糧食價格機制改革的需求。探索稻谷目標價格構成要素,為稻谷目標價格的形成機制提供科學的理論依據和支撐具有一定的現實意義。湖南省為水稻種植大省,且地形多多山地和丘陵,土地流轉的數量空間較大,種糧大戶數量較多,家庭農場規模化經營較為廣泛,使得收集數據較為容易且有一定的代表性。

二、文獻綜述

國外研究側重于相關基礎理論研究和制度實施的實證研究,國際上學者多采用觀察法、問卷調查及試驗研究等實證研究方法;國內研究側重于其制度思考、存在的問題以及宏觀政策研究。目前我國糧食目標價格研究報道主要集中在試點實踐經驗的總結和糧食價格政策改革探索。國內外學者對家庭農場及其制度的探索日益增多,國外側重其基礎理論和的實證研究。美國有3種補貼都涉及目標價格的確定與執行,分別是營銷貸款差額補貼、反周期補貼和平均作物收入選擇補貼[1]。Kropp J(2015)指出為應對與巴西的棉花補貼爭端,2014 年美國參議院將反周期支付政策調整為價格損失保障補貼[2]。國內關于目標價格從最初概念性的分析進行論述,到以試驗試點為案例進行研究,呈現出從探索性研究向描述性、總結性研究發展的趨勢。聶瑞芳(2016)指出美國政府制定農產品目標價格是以采集前幾年的種植面積為基礎進行計算[3]。岑劍(2014)認為在結合本國實際國情同時也需參照美國目標價格支持政策的做法 [4]。田聰穎,肖海峰(2016)認為農產品目標價格補貼必須選擇完全掛鉤的補貼模式[5]。

綜上所述,目前國內外學者關于目標價格研究,但關于我國目標價格構成要素和測算模型等研究成果還比較少。因此,本文主要通過對湖南省38個縣(市、區)水稻物質成本和效益進行數據統計分析,從而了解湖南稻谷生產現狀和成本/效益情況。

三、稻谷目標價格的測算模型初探

稻谷目標價格的核心在于目標價格測算模型。孔祥平(2010)選取江蘇粳稻研究目標價格測算模型:目標價格=種植成本+合理收益=現金成本+生產收益+收益增長部分=現金成本+現金收益×(1+收益增長率)[6]。游風(2014)認為目標價格=上一年的市場價格×(1+收入增長率差)+成本調整額[7]。王雙進(2014)認為目標價格的完全成本主要包括農民家庭用工成本、土地使用成本、農業資源環境補償成本等方面[8]。探索目標價格測算模型的難點和瓶頸在于各個農業生產經營單位的土地及種植面積等地理信息基礎性數據,以及各生產單位的活勞動消耗、物化勞動消耗和占用、平均生產經營利潤及平均收益上漲率等生產基礎數據的獲取。

(一)勞動消耗與人工成本

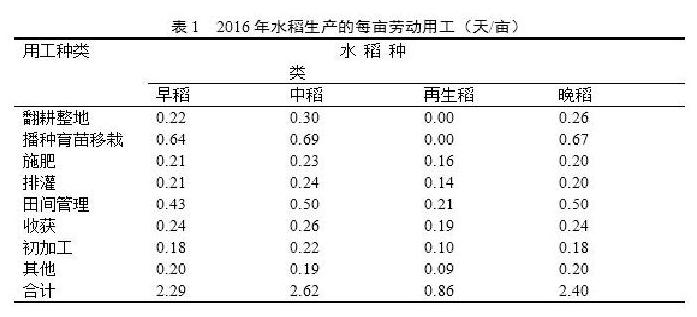

勞動消耗與人工成本費用主要是指翻耕整地、播種育苗移栽、施肥排灌、田間管理、收獲、初加工等費用。種植面積較小規模不大的農戶往往農戶主本身或其全家勞動力都會參與勞動生產,所以計算勞動消耗和人工成本時也應當計算其機會成本。再生稻由于不需要翻耕整體、播種育苗移栽等,勞動用工最少。

(二)物化勞動消耗與物質成本

農業物化勞動消耗和物質成本主要指種苗、農藥、化肥、農具等的購買,以及機械作業和灌溉費用。物化勞動消耗和物質成本還要考慮到折舊和物價上漲率。由于我國小農散戶較多,規模化程度不高,故會出現種植水稻品種不同和種植面積規模大小不一的原因,良種補貼和農業機械購買補貼會在一定程度上影響目標價格,所以稻谷目標價格需分品種測算。早稻生產成本最高,主要原因是雙季稻區早稻材料、化肥、機械作業消耗較大。

(三)稻谷生產的平均盈利

稻谷生產利潤與市場價格是正相關關系,即市場價格越高,稻谷生產利潤越高。所以,糧食生產的平均盈利也與目標價格成一定的正相關關系。市場糧價的波動,不僅反映了生產領域的成本利潤變動,也包括了流通領域的成本利潤。中國糧食銷售的自由度很高,流通成本利潤對市場糧價變動的反應要更為直接和敏感。現代市場經濟圍繞著糧食生產延伸出農資供應、儲存運輸、精深加工、批發零售等諸多產業,導致種糧利潤占最終市場價格的份額越來越小,流通利潤的份額越來越大。為排除流通成本利潤影響,故只選取生產成本利潤。

(四)糧食物流流通費

由于農產品流通環節不暢、流通成本偏高使得我國農產品價格高于發達國家,因此物流消耗的計算在目標價格中不可忽視。物流成本主要由以下三種構成:運輸成本、保管成本以及管理成本。計算稻谷的流通費用時,主要計算以下幾種費用種類:稻谷從地頭往大米加工廠過程中的運輸費用、稻谷的倉儲費用以及稻谷加工費用等。

(五)稻谷測算模型設計

稻谷測算模型的核心在于稻谷目標價格測算公式。廣東省價格協會課題組提出測算稻谷目標價格的公式:目標價格=稻谷生產的完全成本+合理利潤[9]。完全成本指人工、物質成本,土地流轉費用,稻谷流通費用,合理利潤指農業從業人員的合理收益,需要計算出農業從業人員的年均收益上漲率,以及糧食生產平均利潤,可以以近五年來糧食生產的平均利潤計算。其中還應當考慮物價上漲和折舊費用計算的問題。

四、討論

(一)目標價格的分品種測算模型。不同品種的水稻在購買成本、產量、市場價格等方面會有一定的差異,故不同品種的水稻目標價格也會不同。分品種測算模型仍有諸多理論問題和操作層面的實際問題需要深入研究。

(二)以大數據為支撐,實現片區化目標價格精準測算。以構成要素為參數,構建稻谷目標價格測算模型。目標價格測算模型離不開數據的支撐,而這些構成要素的基礎數據獲取,卻是一個難點和所要克服的瓶頸。以構成要素為參數構建的目標價格測算模型要能實現根據片區實時變動,只需輸入當年參數數據即可聯動計算出下一年目標價格。

(三)試點先行,在取得試點經驗的基礎上推廣。參照通過新疆棉花和東北大豆試點總結經驗教訓,發現問題與不足,進一步對目標價格改革制度進行探索分析,我們以水稻為例建立農產品目標價格模型,在取得經驗的基礎上再進行其他糧食作物和地區進行大范圍推廣。

參考文獻:

[1] 彭超.美國農業目標價格補貼:操作方式及其對中國的借鑒[J].世界農業,2013(11):68-73

[2] Kropp J. ( 2015,January -February) . Potential Distortionary Effects of Relocating Generic Base Acres. Paper presented at at the Southern Agricultural Economics Associations 2015 Annual Meeting,Atlanta,GA.

[3] 聶瑞芳. 美國農產品目標價格支持政策及其對我國的借鑒[J].價格月刊,2016(09):47-50.

[4] 岑劍. 美國農產品目標價格支持政策及啟示[J].世界農業,2014(09):88-92.

[5] 田聰穎,肖海峰. 農產品目標價格補貼政策的國際比較與啟示[J].經濟縱橫,2016(01):123-128.

[6] 孔祥平,許偉.關于建立糧食目標價格的幾點思考[J].價格理論與實踐,2010(3):15-16.

[7] 游鳳,黎東升.實行糧食目標價格制度的難點與對策分析[J].廣東農業學,2014(18):172-175.

[8] 王雙進. 我國實施糧食目標價格制度探究[J].2014(8):14-16.

[9] 廣東省價格協會課題組,文武漢.建立廣東稻谷目標價格政策研究[J].市場經濟與價格,2010(01):10-16.