世界一流科技期刊文章精選

生命科學

長非編碼RNA種屬特異性加工決定其功能差異

中國科學院分子細胞科學卓越創新中心(生物化學與細胞生物學研究所)陳玲玲研究組發現長非編碼RNA在不同物種來源干細胞中的特異性加工是其發生適應性功能變化的重要機制,為深入理解長非編碼RNA的功能及進化提供了新思路。研究成果發表于Cell。這項最新研究通過分離人、鼠胚胎干細胞細胞核和細胞質來源的RNA結合高通量測序分析,首次發現人、鼠胚胎干細胞中長非編碼RNA的加工及亞細胞定位存在顯著差異。研究詳細解析了其中一個新型的長非編碼RNA——hFAST維持人胚胎干細胞自我更新的分子機制。進一步結合生物信息學分析預測和實驗驗證篩選到了調控它們不同定位的關鍵因子PPIE。

長非編碼RNA非保守的加工和定位決定其在不同物種來源干細胞中的不同功能(圖片來源于中國科學院生物化學與細胞生物學研究所網站)

吃雞蛋過多或過少均不利于健康

國家心血管病中心、中國醫學科學院阜外醫院的研究團隊研究揭示我國成年人每周食用3~6個雞蛋為宜。研究成果發表Science China Life Sciences(《中國科學:生命科學》)。研究發現,雞蛋攝入量與心血管疾病(冠心病、腦卒中等)及總死亡風險間的關聯呈現U形關系。每周吃3~6個雞蛋的人,心血管疾病及總死亡風險最低。相比較,每周吃雞蛋不足1個的人,心血管疾病及總死亡風險分別升高22%和29%;而每周吃10個或以上雞蛋的人,相應的風險則分別升高39%和13%。此外,雞蛋攝入量對于不同類型心血管疾病的影響有所不同。雞蛋吃得太少容易發生出血性腦卒中,而吃得過多冠心病和缺血性腦卒中發生的可能性更大。

干細胞譜系自我維持新機制

中國科學院遺傳與發育生物學研究所焦雨鈴課題組發現STM基因的自激活是維持干細胞譜系的關鍵。研究成果發表于Current Biology。通過大量篩選突變體,得到一個側芽起始具有明顯缺陷的突變體,其葉腋處無法維持正常STM表達,葉腋處細胞逐步分化。因此,該突變體中導致表型的ATH1基因是維持STM表達和脫分化細胞狀態的關鍵基因。ATH1基因編碼的轉錄因子,與STM所編碼的轉錄因子存在蛋白互作。實驗表明,ATH1可以直接結合STM基因位點,并且ATH1對STM基因的激活作用顯著依賴于STM蛋白本身。基于上述結果,得到一個依賴于ATH1蛋白的STM自激活調控回路。

新冠肺炎住院患者心肌損傷發生率19.7%

武漢大學人民醫院心血管內科黃從新教授團隊開展了新冠肺炎住院患者心肌損傷與死亡的關系研究。研究論文發表于JAMA Cardiology。該研究連續入選了2020年1月20日至2月10日在武漢大學人民醫院住院治療、檢測了心肌酶譜的416例新冠肺炎患者,分析了心臟指標與預后的關系,研究結果顯示,新冠肺炎住院患者心肌損傷發生率為19.7%。心肌損傷的出現預示著院內死亡增加3~4倍。合并心肌損傷的患者院內死亡率高達51.2%,而非心肌損傷患者死亡率只有4.5%。心肌損傷的出現可能預示著新冠肺炎患者院內死亡風險增加3~4倍。研究結果為新冠肺炎患者的臨床診療提供了重要證據。

繪制首個人類細胞圖譜

浙江大學醫學院郭國驥教授團隊與合作者繪制成功了首個人類細胞圖譜。研究成果發表于Nature。研究團隊對60種人體組織樣品和7種細胞培養樣品進行了Microwell-seq高通量單細胞測序分析,系統性地繪制了跨越胚胎和成年兩個時期、涵蓋八大系統的人類細胞圖譜。概括地說就是人體細胞數字化,能夠用數字矩陣描述每一個細胞的特征,并對它們進行系統性的分類。研究定義了許多之前未知的細胞種類,還發現了一些特殊的表達模式。該研究從單細胞水平上全面分析了胚胎和成年時期的人體細胞種類,研究數據將成為探索細胞命運決定機制的資源庫,研究方法或可對人體正常與疾病細胞狀態進行鑒定。

一張單細胞水平的人類細胞圖譜(圖片來源于浙江大學求是新聞網)

腫瘤細胞如何適應新的小分子藥物并維持細胞內穩態的分子機制研究

北京理工大學生命學院楊勇飛課題組和軍事醫學研究院陳薇課題組合作,揭示了泛素化連接酶Nedd4通過特異性識別并降解線粒體通道蛋白VDAC2/3降低黑色素瘤細胞對鐵死亡小分子誘導劑erastin敏感性的分子機制。研究論文發表于Nature Communications。erastin通過誘導ROS應答轉錄因子FOXM1激活神經元前體細胞表達發育下調4(Nedd4)的表達。Nedd4是真核生物HECT結構域E3連接酶家族的重要成員。Nedd4通過其WW結構域與VDAC2/3的PPxY序列結合并促進VDAC2/3降解,降低癌細胞對erastin的敏感性。通過抑制Nedd4和FOXM1的表達,減少VDAC2/3蛋白質降解的方法,可增加癌細胞對erastin的敏感性。

線粒體自我功能修復的新機制

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉興國課題組揭示了一種OPA1外顯子4b介導的不依賴于線粒體融合的全新線粒體功能修復機制,并發現這一類剪接體在肝癌中有助于線粒體代謝轉變。研究成果發表于Frontiers in Cell and Developmental Biology。OPA1的外顯子之一4b不依賴于線粒體之間的融合,直接調控線粒體呼吸而恢復自我能量供給。OPA1外顯子4b調控線粒體DNA類核的結構,特異結合線粒體DNA的D-loop區來調控其轉錄,修復電子傳遞鏈,最終恢復線粒體呼吸功能。含有OPA1-Exon4b的剪接體蛋白在肝癌細胞中的表達特異下調,導致腫瘤糖代謝Warburg效應中線粒體能量供給下降。

人源七聚體Pannexin 1通道的冷凍電鏡結構

復旦大學生物醫學研究院王磊課題組,與中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)竺淑佳課題組,以及中科院上海藥物所余學奎課題組合作,解析了人源Pannexin 1通道的結構與功能。相關論文發表于Cell Research。通過真核細胞重組表達純化了人源野生型Pannexin 1蛋白。用單顆粒冷凍電鏡解析了3.2埃分辨率的人源野生型PANX1三維結構,并揭示其七聚體的組裝形式,完全不同于之前領域內普遍認為Pannexin 1是六聚體通道的結論。通過結構的分析,研究人員進一步解析了ATP通透的限制性位點,揭示了胞外端74位的色氨酸形成一個直徑小于10埃的門控環。

認識星球

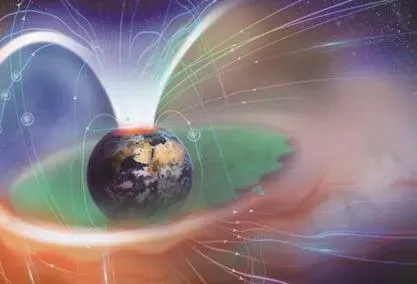

等離子體層頂表面波震蕩磁層和極光

中國科學院地質與地球物理研究所地球與行星物理院重點實驗室魏勇研究員等與國家衛星氣象中心張效信研究員、北京大學濮祖蔭教授、宗秋剛教授,山東大學史全岐教授等合作,結合我國風云三號衛星廣角極光成像儀極光圖像、國際衛星遙感和就位探測數據及地磁臺站數據(涉及9顆不同軌道衛星和2個地磁臺站系統),發現了PSW證據,證明了極光邊界波動(命名為“鋸齒極光”)是PSW的光學表象。研究論文發表于Nature Communications。此項工作發現PSW激發了向外傳播的ULF波,PSW驅動的鋸齒極光在磁暴期間的發生頻率高于90%,表明這一物理過程是磁暴期間的常態。

等離子體層頂表面波和鋸齒極光(圖片來源于中國科學院地質與地球物理研究所網站)

表面波(a、d-f、g-i)和關聯的鋸齒極光(b-c)觀測證據(圖片來源于中國科學院地質與地球物理研究所網站)

土壤稀有物種與生態系統功能多樣性之間的關系

中國科學院城市環境研究所朱永官團隊與中國農科院合作,系統地分析了土壤細菌、真菌的多樣性與土壤生態系統多功能性之間的關系。研究論文發表于Soil Biology&Biochemistry。土壤是地球上生物多樣性最高的棲息地,其中最活躍的成分是土壤微生物,1克土壤中包含4億~20億個原核生物、數十萬真菌孢子及數萬原生動物。土壤微生物是全球生物地球化學循環的重要驅動因子,在維持生態系統功能和服務(多功能性)方面起著重要作用。研究結果表明細菌和真菌的阿爾法多樣性與土壤生態系統多功能性顯著相關,此外,隨機森林模型顯示土壤中的稀有物種(相對豐度低于1%)所起的作用遠高于其在土壤中所占的比例。

全球黃金航道的可持續性

北京大學環境科學與工程學院倪晉仁課題組提出了黃金航道的概念和識別方法,并構建了全球黃金航道可持續性的綜合評價體系。研究論文發表于Nature Communications。盡管世界大河所處自然環境和社會經濟發展階段不同,但全球黃金航道發展路徑都遵循“啟動—加速—趨穩”三階段發展模式。這意味著目前仍處于欠發達或發展中的國家,在其航道開發過程中將面臨發展路徑選擇的機遇與挑戰。基于發達國家航道發展歷程中的經驗與教訓,論文指出了黃金航道合理開發的閾值,即航道開發度不宜超過80%。在此基礎上,研究進一步揭示了開發閾值所蘊含的生態制約內涵,闡釋了對應于開發閾值的各類生態指標閾值。

干旱區荒漠河岸林對氣候變化的敏感性研究進展

中國科學院新疆生態與地理研究所荒漠與綠洲生態國家重點實驗室研究員陳亞寧團隊以塔里木河下游荒漠河岸林關鍵建群種胡楊為例,通過分析1957—2015年間胡楊樹木生長與氣象因素(氣溫和降水)的關系,解析胡楊長期生長過程中對氣候變化的敏感性。研究論文發表于Ecological Indicators。當地下水埋深<7米時,降水可以有效地促進干旱區荒漠河岸林樹木的生長,但當地下水埋深>7米時,降水對荒漠河岸林的生長并沒有顯著的影響。當地下水埋深<6米時,未來氣溫升高可以顯著地促進干旱區荒漠河岸林植物的生長,而當地下水埋深>6米時,未來氣候變暖反而將加劇干旱區荒漠河岸林的衰敗。

認識星球

低維材料中觀測到可調控的切倫科夫輻射現象

上海交大物理與天文學院史志文課題組研究了在低維材料異質結構中觀測到可調控的聲子極化激元切倫科夫輻射現象。研究論文發表于Nano Letters。該研究利用紅外掃描近場光學顯微鏡,在六方氮化硼(hBN)與銀納米線的簡單異質結構中,觀測到了可調控的切倫科夫輻射,并實現了深度亞波長尺度下對極化激元發射和傳播的精確控制。當改變激發光的偏振方向時,銀納米線中的等離子體激元模式會出現傳播模式和局域模式的轉變。該低維材料系統中的切倫科夫輻射角度,可以通過改變激發光波長或六方氮化硼材料的厚度來調控,所觀測到的切倫科夫輻射角可以用切倫科夫物理定量地描述。

(A)切倫科夫輻射原理示意圖;(B)掃描近場光學顯微鏡探測聲子極化激元切倫科夫輻射示意圖;(C)實驗觀測到的切倫科夫輻射聲子極化激元近場光學圖像。標尺長度為2 μm。(圖片來源于上海交通大學新聞學術網)

切倫科夫輻射對激發光偏振方向的依賴。(A、B、C)激發光偏振平行于納米線,激發出沿納米線傳播的表面等離激元波,該等離激元波傳播速度遠大于六方氮化硼(hBN)襯底中聲子極化激元波的傳播速度,因此輻射出切倫科夫聲子極化激元。(D、E、F)當激發光偏振垂直于納米線時,無法激發縱向傳播的等離激元,因此也無法激發切倫科夫輻射。(圖片來源于上海交通大學新聞學術網)

高紅移亞毫米波星系的星際介質和恒星形成性質

中國科學院云南天文臺麗江天文觀測站研究員趙應和與國內外合作者利用大型(亞)毫米波望遠鏡ALMA的觀測數據,對紅移z=4.755的亞毫米波星系——LESS 073中的一氧化碳中階轉動發射線(能級J從7到6,記作J=7-6)進行研究,揭示其中的星際介質和恒星形成性質。研究論文發表于The Astrophysical Journal。LESS 073在紅外波段發出的總光度約為太陽光度的6萬億倍,塵埃溫度約為58開爾文(約-215攝氏度),SFR約為每年760個太陽質量,總分子氣體質量約為太陽質量的330億倍,這意味著按照當前的SFR,其中的氣體將在4300萬年內消耗完。

利用太平洋年代際振蕩信號提高未來15~30年南亞夏季降水變化的預測準確度

中國科學院大氣物理研究所周天軍研究員團隊聯合美國紐約州立大學奧爾巴尼分校、德國馬普氣象研究所等科學家研究發現,如果在預測未來15~30年的南亞夏季風降水變化時充分考慮太平洋年代際振蕩(IPO)的位相變化,則能夠有效減少預測結果的不確定性,提高預測結果的可信度。研究論文發表于Science Advances。IPO是指存在于太平洋海溫的一種20~30年準周期的年代際振蕩現象。盡管溫室氣體等人為輻射外強迫使南亞夏季風降水增加,但如果伴有IPO位相由負轉正,則降水增加的概率將會被降低,同時印度半島出現極端變干(濕)的概率將會增大(減小);反之,印度半島出現極端變濕(干)的可能性也將會增大(減小)。

北極地區甲烷凈排放量研究

中國科學院深海科學與工程研究所地外海洋系統研究室研究員劉翠艷與合作者開展了北極地區甲烷凈排放量研究。研究論文發表于Nature Climate Change。將最近在北極礦物土壤中發現的高親和力甲烷氧化菌(HAMs;甲烷氧化細菌)和產甲烷菌的動力學整合到包含永凍層土壤有機碳動力學的生物地球化學模型中。新模型預測,由于永凍層中的有機碳在較暖和的氣候下會更容易被微生物降解,在2017年至2100年之間濕地甲烷排放量將增加一倍。但是,高地凍土由HAMs主導的甲烷匯強度同時也在增加,抵消了大部分濕地甲烷的排放,令北極地區甲烷凈排放量僅增加18%。預計北極地區甲烷凈排放量可能會進一步降低。

動物世界

靈長類動物卵巢衰老的分子標記物被揭示

中國科學院動物研究所劉光慧研究組和曲靜研究組與北京大學湯富酬研究組及美國索爾克(Salk)研究所Juan Carlos Izpisua Belmonte研究組等合作,繪制了食蟹猴卵巢的單細胞衰老圖譜,同時利用人類卵巢細胞研究體系,發現增齡伴隨的抗氧化能力的下降是靈長類卵巢衰老的主要特征之一。研究論文發表于Cell。文章報道了非人靈長類器官衰老的高精度單細胞轉錄組圖譜研究,揭示細胞類型特異性的氧化還原調控的失穩是包括人類在內的靈長類卵巢衰老的共性分子機制。加深了對卵巢組織結構增齡性變化的認識,解析了衰老過程中不同卵巢細胞類型的易感性及易感分子,提供了靈長類卵巢衰老的潛在調控靶標信息。

靈長類卵巢衰老高分辨率分子圖譜研究(圖片來源于中國科學院動物研究所網站)

Cell雜志將該研究作為封面故事(圖片來源于中國科學院動物研究所網站)

轉基因獼猴與部分自閉癥患者的腦功能網絡異常相似

中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心王征研究組發現轉基因獼猴與部分自閉癥患者的腦功能網絡異常相似。研究論文發表于Journal of Neuroscience。該研究聯合運用基因組學、行為學、多通道腦電以及功能磁共振成像技術對轉基因獼猴系統性分析發現,MECP2基因過表達引起一連串生理事件變化,包括GABA信號通路,β頻段腦電信號同步性以及腦功能網絡連接異常變化,并進一步展示轉基因獼猴的腦功能網絡異常與小部分臨床自閉癥患者的磁共振腦影像結果非常相似,為非人靈長類模型未來的轉化應用奠定神經環路基礎。

魏氏準噶爾翼龍頭骨腭區研究進展

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所汪筱林團隊關于魏氏準噶爾翼龍的頭骨腭區研究最新進展發表于PeerJ。魏氏準噶爾翼龍(Dsungaripterus weii)是我國發現的第一具較完整的翼龍化石骨架,1964年楊鐘健研究命名并建立了準噶爾翼龍科,當時認為這是第一次在我國發現的翼龍類化石。事實上,早在1951年,楊鐘健和劉東生等在山東萊陽就發現少量破碎的可能屬于翼龍的骨骼化石,后經研究證明這是我國最早發現的翼龍類化石材料。文章通過對全世界已知保存顎區的翼手龍類的17個屬種化石材料對比,從內鼻孔之后的腭面骨骼相互關系和結構分析,魏氏準噶爾翼龍的腭區特征與無齒的神龍翼龍類的成員相近。

發現深海軟體動物馬蹄螺科一新屬兩新種

中國科學院海洋研究所海洋貝類分類與系統演化研究組張素萍研究員等利用整合分類學方法發現了深海軟體動物馬蹄螺科2個新種,并為此建立了一新屬、新亞科。研究論文發表于Deep-sea Research Part 1。研究團隊對海洋所歷次海山航次采集的腹足類標本進行整理分類時發現了這兩種形態特征獨特的馬蹄螺,標本分別采自馬里亞納海山(水深865m)和卡羅琳海山(水深1332m)。馬蹄螺科隸屬于原始腹足目、馬蹄螺總科,是該總科中種類最多的一個科,包括10個亞科,近100個屬,目前已報道的種類超過1000種。肋馬蹄螺亞科及這些新種的發現豐富了深海馬蹄螺科物種多樣性研究內容。

傳粉蝎蛉特化的口器形態和習性

中國科學院南京地質古生物研究所“現代陸地生態系統起源與早期演化研究團隊”王博研究員和張海春研究員等人通過對白堊紀緬甸琥珀(約1億年前)中的阿紐蝎蛉科昆蟲的研究,為了解傳粉和吸血昆蟲的早期演化提供了新證據。研究論文發表于Science Advances。中生代存在著一類特殊的長翅目昆蟲——中生蝎蛉,它們具有特化的、明顯伸長的口器,被認為是被子植物大輻射之前的裸子植物的重要傳粉者。研究團隊發現阿紐蝎蛉科口器主要包括三個部分。在進食時,外顎葉會暫時閉合并包裹住舌,形成功能性的虹吸口器。該形態學特征表明阿紐蝎蛉科口器為下顎起源,從而否定了下唇起源的假說。

阿紐蝎蛉傳粉復原圖(圖片來源于中國科學院南京地質古生物研究所網站)

阿紐蝎蛉科標本照片和結構復原圖(圖片來源于中國科學院南京地質古生物研究所網站)

TRPM8介導動物低溫適應的機制研究

中國科學院昆明動物研究所楊仕隆研究員、賴仞研究員和浙江大學醫學院楊帆研究員等合作,提出了TRPM8對低溫的感受機制以及動物對環境溫度的適應機制兩種機制。研究論文發表于美國科學院院刊PNAS。通過對分布在不同棲息環境下的脊椎動物的TRPM8進行了結構和功能的多樣性研究,發現TRPM8通道的冷敏感性在南極洲的帝企鵝與非洲大陸的非洲象之間存在重大差異,即帝企鵝的TRPM8冷敏感性顯著低于非洲象。基于這一現象,發現突變位于該通道孔區的919位點可以在這兩個物種的TRPM8通道上實現冷敏感性的可逆調控。這兩種機制分別在微觀與宏觀層面推進了對溫度感受與適應的認識。

海龍科魚類復雜性狀的適應進化機制

中國科學院南海海洋研究所林強研究員團隊聯合新加坡國家科技局等科研單位合作,報道了以海龍科魚類為代表的海洋魚類復雜性狀演化的基因調控機制。研究論文發表于National Science Review。該研究將海龍科物種的胎盤與高等哺乳動物的胎盤進行趨同進化研究,從全基因組層面進行深入挖掘,發現了海龍科魚類118個基因與胎盤類哺乳動物趨同進化,且這些基因參與了育兒袋內細胞增殖與凋亡、血管增生及胚胎發育等生命過程。海龍科魚類是種間表型變異十分豐富的小型海洋魚類,主要生活在海洋近岸與島礁區域;因其特異的體型結構與“雄性育兒”繁殖策略等獨特性狀,被視為海洋生物進化和物種保護研究的旗艦類群。

熱應激引起我國北方奶牛主產區夏季牛奶產量顯著下降

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所與全國畜牧總站奶牛生產監測專家組構建了不同時期和地點的奶牛熱應激敏感指標溫濕度指數(THI)與牛奶產量損失之間的模型,評估了氣候變化對我國奶業的潛在影響。研究論文發表于Climatic Change。研究構建的不同時期和地點THI與牛奶產量損失之間的模型表明,盛夏,特別是7月份,我國北方奶業主產區因熱應激造成奶牛日產奶量損失0.7~4.0公斤。該模型進一步預計,按照1951年至2009年期間我國平均氣溫緩慢上升,冬季逐漸變暖,夏季氣溫不斷上升的趨勢,到2050年夏季牛奶產量將急劇下降,到2070年情況嚴重時損失可能高達50%。