“健康中國2030”背景下我國中醫類醫療服務利用現況研究

房 良,吳凌放

(1.上海市衛生和健康發展研究中心/上海市醫學科學技術情報研究所,上海 200040;2.上海市衛生健康委員會,上海 200125)

作為我國傳統文化瑰寶,中醫醫療具有“簡、便、驗、廉”的服務特點[1],對于保障居民健康需求具有重要作用。隨著經濟社會的不斷發展,中醫醫療服務需求也在不斷增加。2016年8月,習近平總書記在全國衛生與健康大會上提出:“要堅持正確的衛生與健康工作方針,以基層為重點,以改革創新為動力,預防為主,中西醫并重,將健康融入所有政策,人民共建共享”。同時,強調了“要著力推動中醫藥振興發展,堅持中西醫并重,推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展,努力實現中醫藥健康養生文化的創造性轉化、創新性發展”[2]。同年10月,中共中央、國務院印發并實施《“健康中國2030”規劃綱要》,將人民健康上升到國家戰略層面,確定了我國中醫醫療的發展定位與目標:“到2030年,中醫藥在治未病中的主導作用、在重大疾病治療中的協同作用、在疾病康復中的核心作用得到充分發揮。”中醫醫療在醫療服務中的作用變得更加突出。本研究利用2014-2018年《中國衛生統計年鑒》相關資料,通過對我國中醫類醫療服務利用的整體分析、分層分析(不同類型、等級、經濟屬性、專科、地區、科別以及基層)、趨勢分析以及結構分析,總結與評價 “十三五”期間我國中醫醫療服務利用的現況,分析我國中醫醫療的需求特點,為發揮中醫醫療在“健康中國2030”建設中的作用提供參考建議。

1 總體情況

1.1 診療服務利用

2017年,我國中醫類總診療量10.19億人次,中醫類診療量占醫療診療總量的15.9%。2013-2017年,我國中醫類總診療量以及中醫類診療量占醫療診療總量的比重均呈現明顯的上升趨勢。相比2013年,2017年我國中醫類總診療量增加2.05億人次,增長25.15%,年均增長率為5.77%;中醫類診療量占醫療診療總量的比重增加0.5個百分點,見圖1。

1.2 住院服務利用

2017年,我國中醫類醫療機構出院總人次數為0.33億人次,占我國醫療機構出院總人次數的13.6%。2013-2017年,我國中醫類出院總人數以及中醫類出院人數占出院總人數的比重均呈現明顯的上升趨勢。相比2013年,2017年我國中醫類出院總人次數增加0.10億人次,增長44.60%,年均增長率為9.66%;中醫類出院人數占出院總人數的比重增加1.7個百分點,見圖2。

圖2 2013-2017年我國中醫類出院總人次數及占出院總人次的比重

2 分層分析

2.1 不同類型中醫醫療服務

2.1.1 中醫類診療服務利用

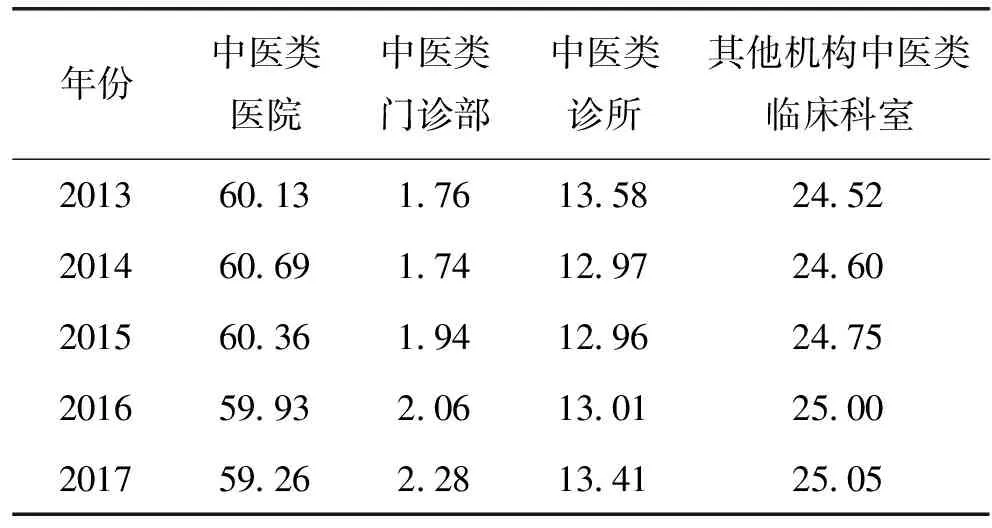

2017年,在我國中醫類總診療量中,以中醫類醫院的診療量占比最高,占59.26%,中醫類門診部診療量最低,占2.28%。從2013-2017年我國不同類型中醫類醫療機構診療量占中醫類總診療量比重變化趨勢來看,總體保持相對平穩,但中醫類醫院、中醫類門診部、中醫類診所診療人次占中醫總診療人次的比重在2014-2015年均出現了拐點。拐點之后中醫類醫院診療人次占中醫總診療人次的比重出現了下降,中醫類門診部、中醫類診所診療人次占中醫總診療人次的比重則出現了一定程度的上升。相比2013年,2017年中醫類醫院診療人次占中醫總診療人次的比重下降近1個百分點,中醫類門診部診療人次占中醫總診療人次的比重上升0.5個百分點,中醫類診所診療人次占中醫總診療人次的比重回升到2013年占比水平;其他機構中醫類臨床科室中醫類診療人次占中醫總診療人次的比重上升0.5個百分點,見表1。

表1 2013-2017年我國中醫類診療總人次的機構別結構比構成 %

2.1.2 中醫類住院服務利用

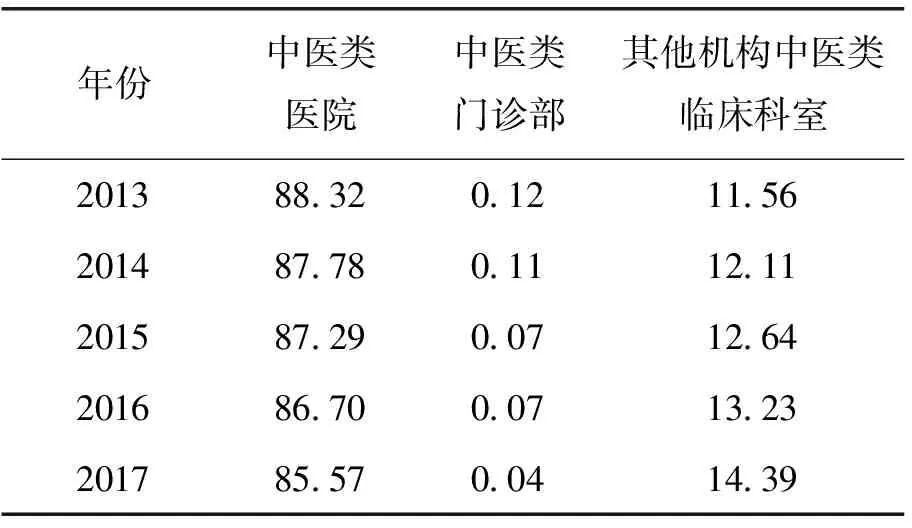

從中醫類出院服務總人次的機構別結構比來看,中醫類醫院提供的出院服務人次占比最高,中醫類門診部提供的出院人次占比最低。從2013-2017年我國不同類型中醫類醫療機構出院人次占中醫出院總人次比重變化趨勢來看,中醫類醫院出院人次占中醫出院總人次比重呈明顯下降趨勢。相比2013年,2017年中醫類醫院出院人次占中醫類出院總人次比重下降近3個百分點,其他機構中醫類臨床科室出院人次占中醫類出院總人次比重則呈明顯的上升趨勢,2017年其他機構中醫類臨床科室出院人次占中醫類出院總人次比重較2013年上升近3個百分點,見表2。

表2 2013-2017年我國中醫類出院總人次的機構別結構比構成 %

2.2 不同等級中醫類醫院的醫療服務利用

2.2.1 診療服務利用

2017年,我國三級、二級、一級中醫類醫院診療量占中醫類醫院總診療量比重分別為47.76%、46.11%、3.10%。從2013-2017年不同等級中醫類醫院診療量占中醫類醫院總診療量的比重變化來看,三級中醫醫院與二級中醫醫院的診療量占比相對接近,2017年各級中醫醫院的診療量占比均出現了拐點。拐點之前,三級中醫醫院的診療量占比呈明顯上升趨勢,二級中醫醫院的診療量占比出現了一定波動,一級中醫醫院的診療量占比出現了上升。相比2013年,2017年各級中醫類醫院診療量占中醫類醫院總診療量的比重增加3.53個百分點,二級中醫類醫院診療量占比下降1.47個百分點,一級中醫類醫院診療量占比上升0.5個百分點。

2.2.2 住院服務利用

2017年,我國三級、二級、一級中醫類醫院出院量占中醫類醫院總出院量比重分別為37.73%、57.20%、2.06%。從住院服務利用來看,二級中醫類醫院是中醫類住院服務提供的主體,2017年二級中醫類醫院出院人次占中醫類醫院出院總人次的57.2%。從不同等級中醫類醫院出院量占中醫類醫院總出院量的比重變化來看,2013-2017年二級中醫類醫院出院人次占中醫類醫院出院總人次的比重持續走低,三級中醫類醫院出院人次占比呈總體上升趨勢。相比2013年,2017年二級中醫類醫院出院人次占中醫類醫院出院總人次的比重下降3.24個百分點,三級中醫類醫院出院人次占比上升近6個百分點,同時二級、三級中醫類醫院出院人次的占比差距呈現不斷縮小趨勢。

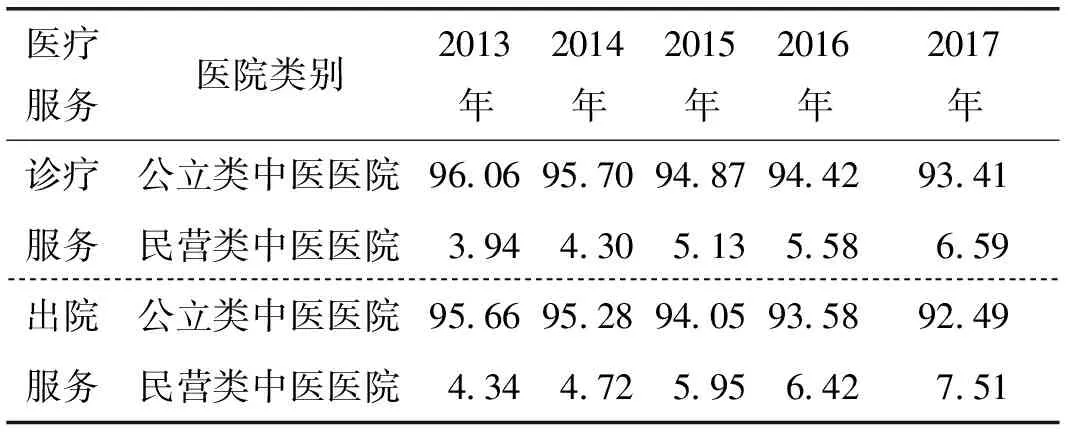

2.3 不同經濟屬性中醫類醫院醫療服務利用

從不同屬性中醫類醫院醫療服務量占中醫類醫療服務總量的比重來看,公立類中醫醫院是醫療服務提供的主體。在診療服務方面,2013-2017年公立類中醫醫院診療服務占比持續走低,民營類中醫醫療診療服務占比明顯上升。相比2013年,2017年公立類中醫醫院診療服務占比下降2.65個百分點,民營類中醫醫療診療服務占比上升2.65個百分點;在住院服務方面,2013-2017年公立類中醫醫院出院人次占比同樣呈持續走低趨勢,民營類中醫醫療出院服務占比明顯上升。相比2013年,2017年公立類中醫醫院出院人次占中醫類出院總人次的比重下降3.17個百分點,民營類中醫醫院出院人次占比上升3.17個百分點,見表3。

表3 2013-2017年中醫類醫院醫療服務總量不同經濟屬性別結構比 %

2.4 不同專科中醫類醫院的醫療服務利用

從不同專科中醫類醫院醫療服務利用來看,中醫類綜合醫院是醫療服務提供的主體。從2013-2017年不同專科中醫類醫院醫療服務占中醫類醫院醫療服務比重變化來看,住院服務變化最為明顯,中醫類綜合醫院出院人次占中醫類醫院出院總人次的比重呈現持續下降趨勢,中醫類專科醫院的出院人次占比呈現上升趨勢。相比2013年,2017年中醫類綜合醫院出院人次占比下降0.52個百分點,中醫類專科醫院出院人次占比增加0.52個百分點,見表4。

表4 2013-2017年不同專科中醫類醫院醫療服務占中醫類醫院醫療服務比重 %

2.5 不同區域中醫類醫療服務利用

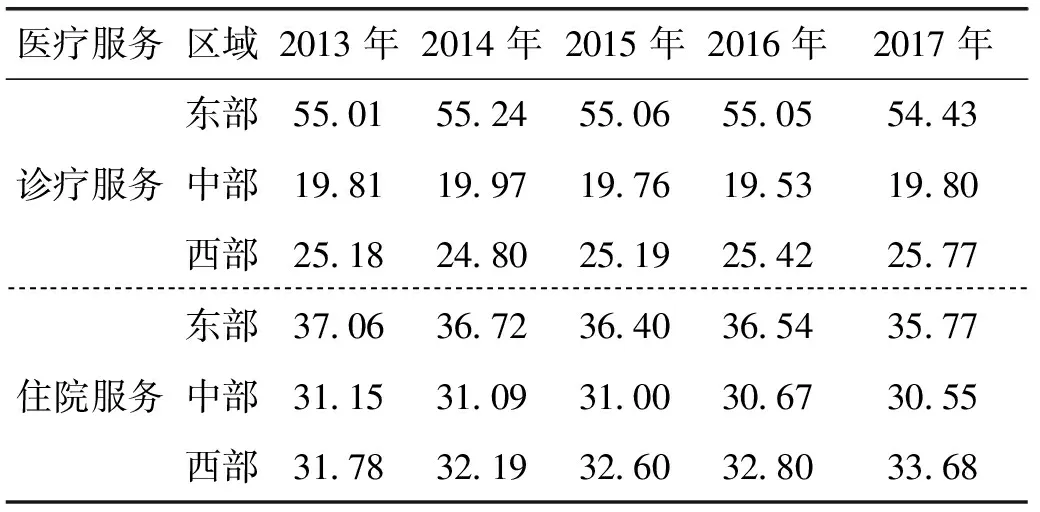

從我國東、中、西部不同地區中醫類醫療服務利用的比較來看,東部地區是中醫類醫療服務利用的主體,其次為西部地區,中部地區占比最低。從2013-2017年中醫類醫療服務利用的變化趨勢來看,住院服務的變化相對診療服務更加明顯,西部地區的中醫類診療服務、住院服務均呈現上升趨勢。相比2013年,2017年西部地區中醫類診療服務、住院服務占比分別增加0.59個百分點、1.9個百分點;中部地區的中醫類住院服務占比下降趨勢明顯,2017年中部地區中醫類住院服務占比較2013年下降0.6個百分點;東部地區的中醫類診療服務、中醫類住院服務占比均有一定的下降,2017年東部地區的中醫類診療服務、中醫類住院服務占比較2013年分別下降0.58個百分點、1.29個百分點。東中西部地區在中醫類醫療服務利用方面存在較大的差異性,見表5。

表5 我國不同區域中醫類醫療服務占中醫類醫療服務總人次的比重比較 %

2.6 不同科別中醫類醫療服務利用

從中醫類診療服務利用的科別分布來看,中醫內科、其他、婦科、兒科、骨傷科的服務利用占比居于前五位;從中醫類住院服務利用的科別分布來看,中醫內科、外科、骨傷科、婦科、兒科的服務利用占比居于前五位。從住院服務利用分科別構成的前五位占比變化趨勢來看,中醫內科出院人次占比有一定的上升趨勢,相比2013年,2017年中醫類內科出院人次占比增加0.9個百分點;外科、婦科、兒科出院人次占比則均出現了下降趨勢,相比2013年,2017年中醫類外科、婦科、兒科出院人次占比分別下降1.6個百分點、2.1個百分點和0.4個百分點。

2.7 基層中醫類醫療服務利用

2017年,我國社區衛生服務中心(站)中醫類服務占診療服務的8.6%,占住院服務的4.5%。2013-2017年,在社區衛生服務機構、村衛生室提供的醫療服務中,中醫類醫療服務的比重均有了不同程度的提升。在診療方面,相比2013年,2017年社區衛生服務中心(站)中醫類醫療服務占比增加1.7個百分點,村衛生室增加7.1個百分點;在住院服務方面,社區衛生服務中心(站)中醫類出院人次的占比增加了2個百分點。同時,與社區衛生服務機構相比,在村衛生室醫療服務提供中提供的西醫類醫療服務的比重更高,社區衛生服務機構中醫類醫療服務占比依然相對偏低。

3 討論

3.1 服務利用比重

我國中醫類醫療服務利用不斷增長,中醫類醫療服務在保障居民健康方面發揮了重要作用。2013-2017年,連續5年我國中醫類總診療量、出院人次量以及中醫類醫療服務量占我國醫療診療總量的比重均呈現明顯的上升趨勢。2017年我國中醫類醫療機構診療人次、出院人次分別占全國醫療機構診療人次、出院人次的15.9%、13.6%,中醫類診療人次、出院人次分別以年均25%、9%的速度增長。

與公立類中醫醫院相比,民營類中醫醫院的服務量占比雖然較小,但是2013-2017年民營類中醫醫院提供的服務占比增長趨勢卻較為明顯。相比2013年,2017年我國民營類中醫醫療診療服務占比上升2.65個百分點,出院人次占比上升3.17個百分點,表明社會辦醫在中醫類醫療服務的提供方面有了明顯的增長。

3.2 服務利用特點

在服務利用類型方面,中醫類醫療服務在診療方面的占比更加突出,中醫類診療服務的增長速度明顯高于住院服務的增長速度;在服務利用專科方面,其他類的服務利用占比變化均最大,上升趨勢明顯;在服務利用機構方面,二級中醫類醫院是服務的主體,在診療服務量占比中,二級中醫類醫院與三級中醫類醫院比重接近,但在住院服務量占比中,二級中醫類醫院遠高于三級中醫類醫院的比重。

3.3 服務利用構成

在中醫類診療服務利用方面,中醫內科、其他、婦科、兒科、骨傷科的服務利用占比居于前五位;在中醫類住院服務方面,中醫內科、外科、骨傷科、婦科、兒科的服務利用占比居于前五位,雖然局部有變動,但中醫類服務利用的科室別排位5年來總體保持相對穩定,居民就醫對于中醫內科、婦科、兒科、骨傷科的需求相對較大。

3.4 服務利用趨勢

縱觀2013-2017年我國中醫類醫療服務利用的特點,中醫類醫療服務的發展具有如下趨勢:服務利用總量在不斷增加,服務利用的結構呈現新的變化,居民對于中醫類醫療服務的多樣化需求不斷凸顯,二級、三級中醫類醫院住院服務占比差距漸趨縮小。

3.5 不足與問題

一是從中醫類醫療機構的構成與設置來看,我國中醫類醫療服務體系目前主要依托于西醫醫療服務體系,還存在服務功能受限、發展不均衡等諸多問題[3,4],并不能完全適應“健康中國2030”建設中對于發揮中醫藥服務特色優勢作用的目標要求。

二是中醫類醫療服務量雖然處于持續增長的趨勢,但是中醫類醫療服務量在我國醫療服務總量中所占的比重仍然相對偏低,診療量、出院量占比均不足20%,與西醫相比,中醫類醫療服務量的占比依然需要進一步提升。

三是中醫類醫療服務利用地區間的不均衡性較大。我國東部地區的中醫類醫療服務利用占比最高;西部地區中醫類醫療服務利用增長趨勢最為明顯;中部地區的中醫類醫療服務利用占比最低,同時中部地區中醫類住院服務占比出現了明顯的下降趨勢。

四是基層中醫藥服務利用相對不足。中醫門診部、社區衛生服務機構的中醫類醫療服務比重均出現不同程度的上升,村衛生室中的中醫類醫療衛生服務的占比已達到較大的比重。但總體來看,社區衛生服務機構中的中醫類醫療服務所占比重依然偏低,中醫類門診部、中醫類診所的中醫類醫療服務占比的增長速度較慢。

4 建議

4.1 構建更加完善、符合中醫特色的中醫醫療服務體系

“健康中國2030”將保障人民健康提升到國家戰略層面[5],規劃綱要提出了充分發揮中醫藥獨特優勢的目標與要求,完善的中醫醫療服務體系是中醫特色優勢發揮的基礎。在服務體系構建中需要注重提升中醫治理體系和治理能力的現代化水平,突出體系完整、分工明確、功能互補、密切協作、運行高效、覆蓋城鄉的整合型中醫醫療衛生服務體系的特點。

4.2 合理優化中醫醫療服務結構,深化中醫醫療服務供給側結構性改革

中醫醫療資源的配置需要更加均衡合理,對中醫類醫療服務利用較高的東部、西部地區需要提升中醫類醫療資源的保障水平,對于中醫類醫療服務利用相對偏低的中部地區,需要加強中醫文化的營造,增強中醫健康促進、健康教育工作,對中醫類醫療服務利用進行合理引導,進一步提升中醫類醫療服務在醫療服務總量中的占比。從服務利用的類型來看,居民對中醫類住院服務的需求增長較快,在中醫類醫療資源的配置中,需要對關鍵資源要素如床位、人力等進行合理規劃與配置,以適應居民中醫就醫服務的需求。

4.3 加強基層中醫類醫療服務的利用與推廣

基層是中醫特色優勢發揮的重要領域之一,也是“健康中國2030”重點關注的內容。基層醫療機構被稱為“健康中國”的守門人[6]。應筑牢基層網底[7],使居民能夠獲得更加便捷、多元、適宜的中醫類醫療服務。“健康中國2030”建設提出:“以農村和基層為重點,推動健康領域基本公共服務均等化,維護基本醫療衛生服務的公益性,逐步縮小城鄉、地區、人群間基本健康服務和健康水平的差異,實現全民健康覆蓋,促進社會公平[8]”。因此,在基層醫療機構中應進一步加強中醫藥參與家庭醫生簽約服務制度的機制,健全中醫全科醫生培養體系以及提升職業吸引力[9];積極探索信息化對于中醫類醫療服務利用的助力作用;推廣中醫適宜技術與制劑共享,有效實現中醫特色優勢在慢性病綜合防治、居民健康自我管理中的發揮[10];增強中醫醫聯體建設的針對性,更加適應中醫醫療服務的特性要求,完善中醫醫聯體內分級診療與雙向轉診的客觀標準[11]。

4.4 明確與突出中醫醫療服務的定位

“健康中國2030”對于中醫醫療服務提出:“中醫藥在治未病中的主導作用、在重大疾病治療中的協同作用、在疾病康復中的核心作用”[12]的定位。要實現“健康中國2030”對中醫醫療服務提出的目標,一方面需要發揮中醫類醫療服務在治未病、康復、養老、預防保健中的獨特優勢,為中醫類醫療服務提供體系、機制、資源配置保障;另一方面需要結合中醫常見病、多發病,加強資源配置與保障。