青海省海西州鄉村醫生收入及保障狀況調查分析

馬添梅

(海西州蒙藏醫醫院,青海 德令哈 817000)

2015年,國務院辦公廳《關于進一步加強鄉村醫生隊伍建設的實施意見》中提出:堅持保基本、強基層、建機制,從我國國情和基本醫療衛生制度長遠建設出發,改革鄉村醫生服務模式和激勵機制,落實和完善鄉村醫生補償、養老和培養培訓政策,加強醫療衛生服務監管,穩定和優化鄉村醫生隊伍,全面提升村級醫療衛生服務水平。為進一步提高鄉村醫生收入水平和保障能力,青海省和海西州政府出臺了相關政策措施,對規范鄉村醫生從業管理、穩定鄉村醫生隊伍發揮了積極作用。本文對青海省海西州2016年在崗鄉村醫生收入及社會保障情況進行調查分析,以期為穩定鄉村醫生隊伍提供參考。

1 對象與方法

1.1 調查對象

2016年,對海西州在崗鄉村醫生316名納入調查對象。同時,抽取7名縣級衛生計生行政部門相關工作人員、31名鄉鎮衛生院負責人及鄉村醫生為深入訪談對象。

1.2 調查方法

1.2.1 問卷調查

依據相關政策文件和在參閱大量文獻資料基礎上,結合海西州鄉村醫生收入構成和社會保障情況自行設計調查表。發放調查表316份,收回調查表316份,有效調查表316份,有效率100%。調查內容包括:①鄉村醫生基本情況(年齡、性別、民族、學歷、專業、職稱、執業資格、從業年限、年內接收培訓情況等);②鄉村醫生總收入情況(包括政府崗位補助、公共衛生服務補助、基本藥物補助、醫療收入及其他收入);③社會保障情況(包括養老、醫療、失業保險等)。

1.2.2 深度訪談

在前期深入實地調研查看的基礎上,自行編制訪談提綱,對關鍵知情人進行深度電話訪談。主要內容包括核實鄉村醫生政府崗位補助和社會保險地方配套情況,公共衛生服務、基本藥物及其他工資補助發放情況等。

1.3 質量控制

指定鄉村醫生所在鄉鎮衛生院負責人為第一調查責任人,組織鄉村醫生認真填寫調查表。政府崗位補助和社會保險繳納情況以財政撥付資金文件和繳納保險憑證為依據;公共衛生服務補助由鄉鎮衛生院考核后發放金額為準;基本藥物補助由縣級衛生計生行政部門財務核算中心根據村衛生室實際銷售藥物后發放補貼為準;醫療收入由鄉村醫生根據實際填報;其他工資補助是指在衛生院上班的鄉村醫生由所在衛生院額外發放的工資補助和績效獎金等。填報數據嚴格核實后逐級上報,層層審核把關,發現問題及時電話核實整改,確保調查質量。

1.4 統計學分析

定量資料統一錄入Excel建立數據庫進行描述性統計分析。

2 結果

2.1 鄉村醫生基本情況

全州328所村衛生室應配備鄉村醫生336名,實際在崗316名,平均每所村衛生室有鄉村醫生0.99人。其中,男性192人(60.76%)、女性124人(39.24%);鄉村醫生中少數民族占55.7%,平均年齡39.18歲,中專及以上學歷301人(95.25%);具有執業(助理)醫師資格89人(28.16%),鄉村醫生執業資格227人(71.84%);從事鄉村醫生年限10年及以下174人(55.06%),10年以上142人(44.94%)。

2.2 鄉村醫生收入情況

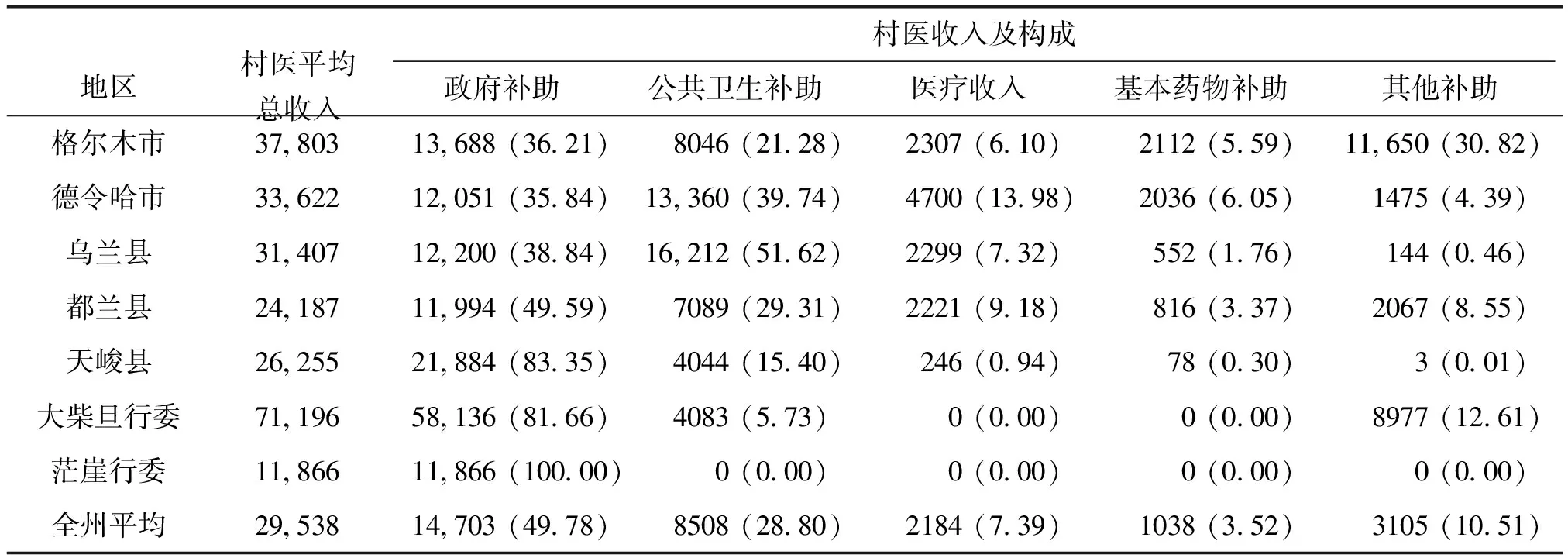

調查結果顯示,2016年海西州平均每名鄉村醫生總收入為29,538元。其中,政府崗位補助14,703元(49.78%),公共衛生補助8508元(28.8%),醫療收入2184元(7.39%),基本藥物補助1038元(3.52%),其他工資補助3105元(10.51%),見表1。

表1 2016年青海省海西州鄉村醫生收入及構成情況 元(%)

2.3 社會保險繳納情況

2016年,海西州在崗并符合參保條件的全部鄉村醫生,參照當年公益性崗位標準繳納城鎮企業職工養老、醫療及失業保險,保險覆蓋率100%。保費中,單位繳納部分由州縣兩級財政承擔(各承擔50%),人均補繳10,535.76元,個人補繳3,844.38元。

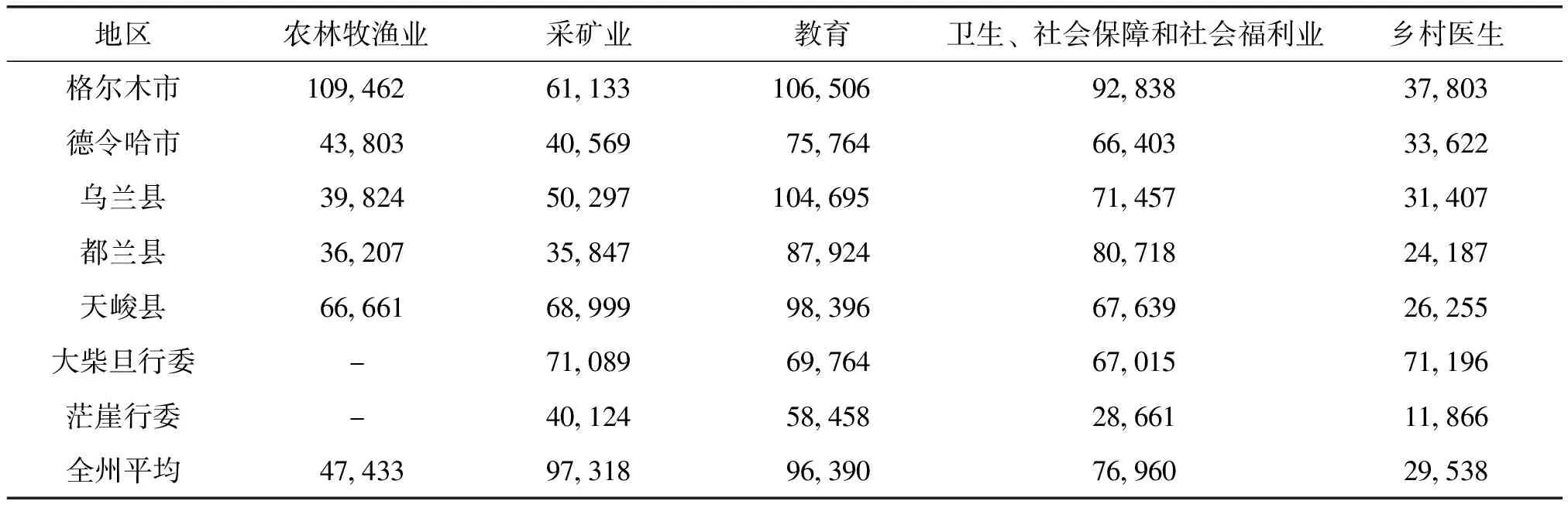

2.4 全州其他行業職工平均工資情況

根據《2016年海西統計年鑒》公布數據,2016年末,海西州城鎮從業人員平均工資76,759元。其中,農林牧漁業、采礦業、教育、衛生、社會保障和社會福利業的平均工資均高于當地的鄉村醫生,見表2。

表2 2016年末海西州不同行業城鎮從業人員平均年收入 元

注:農林牧漁業、采礦業、教育、衛生、社會保險和社會福利業數據來源于《海西統計年鑒2016》

2.5 深入訪談情況

在前期查閱、收集相關文件資料的基礎上,對7名縣級衛生計生行政部門負責鄉村醫生工資發放的財會人員、31名鄉鎮衛生院負責人及鄉村醫生進行深入電話訪談,進一步了解到鄉村醫生工作補助實際發放情況。

2.5.1 政府崗位補助發放情況

自2011年起,青海省將鄉村醫生補助提高到每人每年8000元,同時按每村衛生室1000元的標準給予水、電、暖補貼,對取得執業(助理)醫師資格或中專以上學歷的村醫,再增加1000元的補助,合計每人每年補助標準10,000元[1]。海西州鄉村醫生補助標準采取省、州、縣三級補助的方式,月崗位補助提高至850元,合計年崗位補助10,200元,另外加上執業資格或中專以上學歷補助和村衛生室水電暖補貼2000元,每名鄉村醫生每年政府補助收入達到12,200元[2],高出全省平均水平2200元。訪談得知,天峻縣和格爾木市的鄉村醫生工作補助經費高于全州平均水平,天峻縣每位鄉村醫生實際月崗位補助為1740元,合計年補助21,884元,高出全州平均水平9684元;格爾木市每位鄉村醫生實際月崗位補助為1140元,合計年補助14,680元,高出全州平均水平2480元;大柴旦行委3名鄉村醫生在2011年基層醫療機構人事制度改革時全部被納入基層醫療機構人員總量,享受事業單位正式職工工資待遇。在政府崗位補助發放時間方面,省州級鄉村醫生工作補助每年上半年按承擔比例全部下達各縣市,各縣市財政配套資金后及時撥付各衛計部門,德令哈市、烏蘭縣、茫崖行委3個地區衛計部門年底考核后一次性發放鄉村醫生全年工資和績效獎金到個人賬戶,都蘭縣和格爾木市半年發放基本工資,年底考核后發放績效工資,天峻縣和大柴旦行委按月發放。鄉村醫生普遍反映按年或半年發放一次政府崗位補助時間過長,影響日常開銷和生活,希望按月或季度發放。

2.5.2 公共衛生補助發放情況

根據《青海省政府購買基本公共衛生服務實施辦法》[3]規定,基本公共衛生服務40%以上的任務應由具備服務條件的村衛生室承擔,將今后新增的基本公共衛生服務補助資金重點向鄉村醫生傾斜,增加鄉村醫生的收入;對鄉村醫生參與老年人體檢工作,按體檢人數給予15元/人的補助[4]。2016年青海省基本公共衛生服務項目補助標準為50元/人,其中中央、省級財政補助44元,州、縣財政補助6元。調查顯示,當年全州316名鄉村醫生共補助公共衛生服務經費268.9萬元,占應補助資金的36.56%,平均每名鄉村醫生補助公共衛生服務經費8508元。通過訪談了解到,調查地3縣2市鄉村醫生公共衛生補助經費根據上級基本公共衛生服務項目資金下達情況,按比例進行當年預撥和年底考核后發放結余資金,各縣級衛計行政部門或鄉鎮衛生院對村衛生室和鄉村醫生所承擔的基本公共衛生服務按照工作數量和質量完成情況進行每年2~4次考核,考核的結果經綜合評估后作為考核資金和預撥資金發放依據。此外,大柴旦行委鄉村醫生公共衛生補助按照實際完成情況考核后年底一次性發放;茫崖行委3名鄉村醫生表示未領到公共衛生補助。

2.5.3 醫療收入及基本藥物補助方法情況

訪談中鄉村醫生表示,隨著公共衛生服務項目增加,工作任務加重,人員緊缺,沒有時間和精力開展醫療服務。以前相對技術水平較好、經濟收入較高的村衛生室自承擔公共衛生服務項目工作以來,醫療收入下降明顯;納入鄉鎮衛生院統一管理的鄉村醫生(主要是流動村衛生室和未獨立開展醫療服務的村衛生室鄉村醫生),在衛生院上班無個人醫療收入,部分鄉鎮衛生院根據業務發展和收入狀況給予鄉村醫生一定的工作補助,一般每人每月發放1000~2000元,而在天峻縣和烏蘭縣及其他經濟條件較差的鄉鎮衛生院工作的鄉村醫生無額外工作補助。所有村衛生室均實行基本藥物零加成銷售,政府補助全部到位,但因醫療業務開展少,藥物使用率低,基藥補助收入甚微。

3 討論

3.1 多渠道補償長效機制建立,但收入構成不協調

調查地區鄉村醫生收入來源主要分為政府崗位補助、公共衛生服務補助、基本藥物補助、醫療收入和其他補助收入5個方面。調查顯示,收入構成中,政府崗位補助占50%,公共衛生補助占近30%,其他三項收入僅占20%。各地區鄉村醫生收入構成中,2個行委、天峻縣和都蘭縣以政府崗位補助為主(占50%以上),可能與其處于純牧業區、半農半牧區有關,服務半徑大、人口少、醫療服務開展率低等有關。烏蘭縣、德令哈市公共衛生補助收入占比較高,分別為51.62%、39.74%。這與兩縣(市)鄉村醫生整體素質較高,服務人群較為集中,鄉村醫生承擔的公共衛生服務項目較多有關。調查地醫療收入和基本藥物補助占比普遍比較低,甚至有地區沒有醫療收入和基本藥物補助。

由此可見,隨著新一輪醫改推進,各項政策措施逐步落實,鄉村醫生的收入由原來單一的政府補助收入和開展醫療收入為主,轉變為以政府崗位補助、購買基本公共衛生服務補助、藥品零加成補助及開展基本醫療服務收入、其他補助收入等多渠道補償機制,從而為村衛生室公益性的實現提供了經濟保障。但隨之鄉村醫生的工作職能和重心也發生了很大變化,由于基本公共衛生服務項目多、任務重、涉及面廣、花費時間多,加之每個村衛生室只有1名鄉村醫生的現實,鄉村醫生為了完成各項公共衛生服務和應對各級考核,無時間和精力開展基本醫療服務,故醫療收入和基本藥物補助明顯下降。另外,隨著信息化發展,上門隨訪服務次數增多,加之青藏高原農牧區地廣人稀,服務點多、面廣、線長的客觀現實,服務的成本和難度較普通農村明顯偏高偏大,信息網絡、通訊及交通費用支出比例較高。調查地區當年平均每名鄉村醫生獲得的公共衛生補助經費為8508元,除去成本支出,實際得到的公共衛生補助并不多。據上分析,海西州鄉村醫生的收入多渠道補償機制已建立,且以政府崗位補助和基本公共衛生服務補助為主;公共衛生服務經費補助標準未考慮牧區服務的特殊性,城鄉、農牧區采取同一標準與實際工作付出不符,得到的補助不盡合理;村衛生室周轉經費偏少,未安排網絡、通訊、交通及辦公等經費,收入與支出不平衡。

3.2 各地區收入水平不平衡,與其他行業相差甚遠

調查顯示,全州7個地區鄉村醫生收入水平相差較大,大柴旦行委3名鄉村醫生收入最高(人均年收入71,196元),而茫崖行委鄉村醫生人均年收入僅為11,866元,相差6倍。這主要與大柴旦行委鄉村醫生被納入基層醫療衛生機構正式編制有關。茫崖行委對鄉村醫生重視不夠,管理不到位,村衛生室職能未能充分發揮,鄉村醫生收入只有政府崗位補助,故明顯偏低。海西州最大的半農半牧區都蘭縣,鄉村醫生人數占全州核定鄉村醫生數的三分之一,而人均年收入僅為24,187元,低于全州鄉村醫生平均收入5351元;純牧業區天峻縣鄉村醫生占全州總人數的20%,人均年收入為26,255元,低于全州平均收入3283元。此兩地鄉村醫生人數占50%以上,而收入低于全州平均水平,且收入構成主要依賴于政府崗位補助,收入來源相對單一,收入水平低,鄉村醫生工作的積極性不高,流動性大,村級衛生服務發展滯后。

此外,與海西州農林牧漁業、采礦業、教育及衛生、社會保障和社會福利業等4個行業年平均工資相比較,鄉村醫生收入水平遠低于幾個行業平均工資,城鎮從業人員年平均工資是鄉村醫生年平均收入的2.6倍,收入差距較大。鄉村醫生收入應至少在現有的收入水平上提高1~1.5倍,以接近全州年末城鎮從業人員平均工資水平。

3.3 社會保障機制全面建立,但執業風險尚無保障

自2008年起,海西州在全省率先全面建立了鄉村醫生社會保障制度,對州內所有實名制管理并符合條件的鄉村醫生參照當年度公益性崗位標準參加城鎮企業職工養老、醫療及失業保險,覆蓋率100%,所需資金單位繳納部分全部由州、縣級財政各按50%承擔[5],天峻縣和烏蘭縣同時參加工傷保險,地方財政全年共補繳354萬余元,從而有效解決了鄉村醫生養老、醫療、失業等后顧之憂。2013年,江蘇省和安徽省分別有89.89%、25.49%的鄉村醫生參加城鎮職工養老保險;福建省和四川省分別有82.35%、57.14%鄉村醫生參加新農村養老保險;江西省和四川省分別有21.57%、36.90%的鄉村醫生無任何養老保險[6];2014年青海省95.12%的鄉村醫生參加城鄉居民養老保險[7]。可見,海西州在社會保障機制方面做得比較好。此外,對已退出鄉村醫生崗位而無任何保障的老年鄉村醫生,根據青海省政策,按照服務年限給予一定的生活補貼,2016年海西州有201名離崗老年鄉村醫生享受此待遇,共補助資金122.28萬元[8],充分體現了當地各級黨和政府對老年鄉村醫生的關懷。

隨著鄉村醫生工作職責明確和居民對健康服務需求提高,鄉村醫生的工作量和工作壓力較以前有明顯加大,同時外出長時間、長距離巡診隨訪途中潛在的意外發生風險也進一步加大。另外,在行醫中存在發生醫療事故、醫療糾紛的隱患,而鄉村醫生自身的保障和承受能力非常薄弱,一旦發生意外事件,鄉村醫生及家屬將無力承受。調查中發現,海西州均未購買鄉村醫生醫療責任險,只有天峻、烏蘭兩個縣購買工傷保險。青海省其他地區也尚無鄉村醫生購醫療責任險的報告。從2013年調查的省間對比看,東部的江蘇和福建鄉村醫生有醫療責任險的比例最高(占60%以上),中部的安徽和江西次之(占40%以上),而西部的廣西和四川僅不到10%[6]。海西州在解決鄉村醫生養老、醫療等社會保障同時,應對鄉村醫生的執業風險加以重視,并納入購買保險范圍,降低執業風險,保障鄉村醫生生命安全和醫療安全。

4 建議

4.1 因地制宜,加大鄉村醫生收入水平

針對海西州各地鄉村醫生多渠道收入不協調、與其他行業相比收入水平明顯偏低的情況,政府相關部門應結合海西州農業區和牧業區自身經濟、自然地理、交通條件、服務人口等情況測算各項服務的成本,在經費分配中適當向牧區傾斜,提高牧區鄉村醫生公共衛生補助收入水平,進一步推進緊密型鄉村一體化管理,采取不占編制聘用的辦法擇優將村醫納入統一管理,工資水平與當地鄉鎮衛生院職工平均工資水平相銜接[9]。

4.2 政府主導,提高村衛生室運轉經費

青海省對村衛生室形成了以村醫崗位補助、學歷與執業資格補助和工作運轉經費補助為主體,基本公共衛生服務經費為補充,藥品周轉金為支撐的村衛生室運行經費補助體系[10]。但從村衛生室支出情況來看,目前在村衛生室的運轉經費中,只有水電暖和藥品周轉經費補助,而隨著信息化發展和管理要求,網絡運用必不可少,在服務半徑大的農牧區開展入戶隨訪和出診醫療服務時必須使用交通工具出行,同時與居民的溝通應用電話居多,辦公耗材應用亦日漸增加。故在村衛生室運轉經費中應將網絡、通訊、交通、辦公等費用納入財政預算進行補償。在各項補助發放時間上充分考慮鄉村醫生實際需要,應分類分項按月、季、年發放更為合理。

4.3 擴大保障范圍,增強鄉村醫生抵御執業風險能力

建立鄉村醫生執業風險分擔機制,以科學合理的制度設計有效化解鄉村醫生的執業風險,不僅是廣大鄉村醫生的合理訴求,也是保障村民就醫可及性和安全性的要求,是充分填補村民可能遭受的醫療損害的需要,更是促進農村地區醫患和諧、保障農村醫療衛生事業健康發展的重要途徑。可以考慮建立由政府主導,政府、村醫等多元主體依據一定標準共同投入不同額度資金的鄉村醫生醫療責任保險基金[11]。