在上海的小店里,挖掘城市的“寶藏”

孔冰欣

復興中路上的異國情調。諸多小店藏匿其間。攝影/ 孫中欽

本期封面文章,《新民周刊》旨在提出一個問題,發起一場“游戲”。

問題是:我們為什么愛上海?游戲是:尋寶魔都。

先來看這則要聞:“人民城市人民建,人民城市為人民。”去年11月,習近平總書記考察上海時的這段話,變成了2020年6月23日召開的十一屆上海市委第九次全會的主題。全會討論并通過了《中共上海市委關于深入貫徹落實“人民城市人民建,人民城市為人民”重要理念,譜寫新時代人民城市新篇章的意見》。上海為自己確定了“五個人人”的城市努力方向——人人都有人生出彩機會、人人都能有序參與治理、人人都能享有品質生活、人人都能切實感受溫度、人人都能擁有歸屬認同。

——享有品質生活、切實感受溫度、擁有歸屬認同,具體可以體現在什么地方?

其實,對這座城市的老百姓而言,有著“最日常的生活”的上海,才是柔情繾綣萬般纏綿、又熱氣騰騰光焰萬丈的永恒的家園。

何謂“日常的生活”?就是細微處緩緩流淌的東西。比如,黃浦江水吟唱的曲調、黃梅季江南的煙雨蒙蒙、阿姨爺叔嘎三胡辰光的吳儂軟語,以及,“開門七件事”柴米油鹽醬醋茶,和能滿足“開門七件事”的、阿拉家門口的小店。

站在平民布衣的“群眾視角”,宏大敘事也許會被忽略;但,所有宏大敘事皆發軔于群眾視角下“最日常的生活”,因為,“最日常的生活”,最能表現社會的根本形態——品質、溫度、歸屬,“當時只道是尋常”,略一思量,便是驚嘆。

那些家門口的小店啊,既是城市的日常,也是城市的寶藏。

3,2,1;尋寶之旅,現在啟動。

父輩的江南小店回憶

南方人張忌今年即將出版的新書《南貨店》,從上個世紀物資匱乏的年代說起,一直講到社會變革之際大環境與個人內在撞擊的洶涌澎湃,堪稱為“小店”作傳的同時,更致敬了于一方水土樸素生活著的蕓蕓眾生。主人公秋林被分配到南貨店,因豆腐老倌的一碗豆漿得到安慰,因三個老師傅的經營絕活感到定心,由此,他走入了供銷社系統的小天地中,也在人來人往間見識了世情百態。

小店要“規矩”:不好拿著笤帚往外掃,假使舊社會這么干了,老師傅肯定會拿板子打儂手心的——財氣都被掃出門了。雖然新社會不搞封建迷信那套,但是顧客進來了,儂朝外掃地,也不禮貌,難道準備把人家掃地出門吶?要經年累月打磨、修習后的“基本功”:粗草紙裝白砂糖,包出三角包、斧頭包,賣相必得有棱有角,且“轉折處有一粒糖漏出,就算不合格”。除了三角包的棱角,總“饞”著小店的死忠粉們,還念念不忘茶杯里的陳皮絲、店門框上的深淺凹槽、銅角蹭得如金子般的紫檀算盤……對一切物品的周密觀照,構成了粗糙而純真的歲月里,關于“充裕之權力”的全部想象。

《南貨店》里邊寫了很多跟“吃”搭界的內容,作者坦言,“吃食是特別重要的事情,我特別喜歡小說里把吃寫得有儀式感。吃東西肯定構成了生活的基礎,如果吃東西出了問題,這個世界會變成什么樣呢”……不錯,喫飯問題,是頂頂重要的問題,而肚皮剛剛填飽了幾分,胃里頭住著的那個鮮格格的小人,又賤兮兮地跳出來叫囂:彈子糖!山楂片!炒米花!!桃酥餅!!赤豆刨冰!!!奶油雪糕!!!撒潑打滾、滿場亂竄,其欲求之難耐、其情狀之放肆,恰似癮君子病癥發作,非嘗上一口,方能緩解陣陣鉆心蝕骨的癢。

一位老爺叔暨上海灘零食十級愛好者,向《新民周刊》記者飽含深情地回憶道:“(上世紀)60年代,彈子糖應該是一分銅鈿五粒的;陳皮條一分可以買兩根,每根大概一支香煙的長短;桃酥餅有五分、一角的,賣一角的整體大了一圈、還嵌著花生;衛生橄欖五分一小包,帶點甘草味,拷扁橄欖甜、濃,屬于檔次比較高的,所以一小包就要賣一角。至于梅花蛋糕,偏‘奢侈品,一般只有喜事發生的時候家長才幫你買。等到天熱了,小朋友就眼巴巴地守在蓋上棉被、放著棒冰的箱子周圍,拼命地找啊找,希望發現斷裂的或者缺了一塊的‘殘次品,買便宜貨。哎,還有,老早醫院配藥,裝在玻璃瓶里,需付押瓶費,每瓶幾分到一角不等。藥吃光了,把瓶子還回去,錢自然也就退給你了。我有次自作聰明,偷偷把爺娘的咳嗽藥水倒掉,想快點換到押瓶費買零食,結果神抖抖從小店回來,陰謀詭計東窗事發,零食被收沒吃到不算,倒是吃到一頓火辣辣的‘竹筍烤肉……”

南貨店、煙紙店、雜貨店,父輩的小店記憶,煮成了一鍋稠得化不開的“腌篤鮮”,勾魂的香氣,源于自帶濾鏡的脈脈滋養。他們夢縈著一個悠遠或消逝的空間,亦因此幻入了一個更美好的世界。他們收藏了有血有肉有價值的小店,即為收藏了百味雜陳,由舌尖直通心口、腦際的大歷史。

“城市經濟的毛細血管”

曾經的“前浪”們眷戀難舍的小店,靠老底子那股醇厚綿長的“上海味”出圈;而除了繞不開的“民以食為天”的誘惑,雁蕩路“老法師”坐鎮的修鐘表的小店,虬江路琳瑯滿目的賣電子產品的小店,襄陽路滄海桑田的兜售服裝的小店,文廟“亂七八糟”又暗懷異寶的各色書店……都聚攏了社區的活力,存續了城市的溫情,記錄了時代的變遷。

進入新世紀,年輕人們愛逛潮流小店云集的新樂路、DIY手創街鬧猛有趣的大學路,愛去大眾點評、小紅書上熱門推薦的網紅店打卡——M50的“哦紗玳”,引希臘總理夫人慕名前往買新衣;長寧的“Uptown”“小路”,靠黑膠唱片讓愛樂人燒錢無悔;徐匯衡山和集定期舉辦沙龍論壇,儼然“街區會客廳”——畢竟,上海的底色,是古典與西洋齊飛,懷舊與創新共舞。這座“時尚潮、國際范”的超級大都會,追風逐浪,永不“放過”任何一場狂歡的盛會。在收集復古家具的設計品店,我們穿越了時空,仿佛身臨電影片場;在突出匠心精神的手作坊,我們拿著特意印上專屬logo的作品,錯覺自己的技藝堪比大師;在ACG主題的創意小鋪,我們深深沉浸動漫、游戲的二次元刺激,徹底放飛,無拘無束……

2019年的一份官方數據顯示,上海約有47.5萬個商業網點。其中,分布在馬路邊上的小網點占90%,分布在特色商業街區和永不拓寬的馬路上的小店約9400多家。而這些星羅棋布于魅力之都的個性小店,宛若一顆顆散落的明珠,既點綴了城市的風貌,亦能幫助你觸摸到城市的肌理、捕捉到城市的靈魂;它們不僅呈現出生活的千姿萬貌,同時,更是“城市經濟的毛細血管”。

當然,小店縱好,也面臨著如何繼續破局、探索的困境與挑戰。電商、大商場的沖擊,房租高企、房東和街區規劃的變數,都似擺脫不掉的“緊箍咒”,令人頭疼。幸而,保護特色小店,已經引起了官方的注意。2019年3月,上海市商務委官網發布消息:走訪調研發現,特色小店的一些瓶頸問題,不乏租金和人工成本高企、缺乏綜合性制度安排等外部原因,以及競爭力不足、鄰避問題等自身原因。當年4月,上海推出支持海派特色小店發展的“十條舉措”,包括完善特色主題街區布局,允許開展“外擺位”試點,鼓勵舉辦街區集市,鼓勵持有沿街商鋪的國有網點在租金、租賃年限等方面照顧特色小店等。

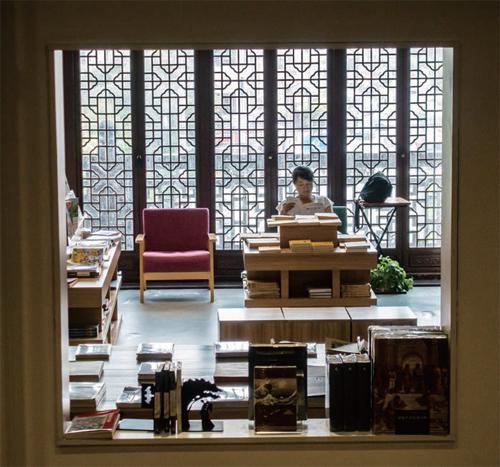

上海老城廂腹地,豫園華寶樓三樓的吾同書局里,線條簡潔的傳統木窗欞下,讀者精心品讀,徜徉在老上海的氛圍中。攝影/ 劉歆

《新民周刊》記者從上海市商務委獲悉,各部門、各區積極行動,一年多來,“十條舉措”取得初步成效。市城管局出臺指導意見,支持輕食餐廳等特色小店推出外擺位;市商務委支持開展全市特色商業街區推選,發布了新天地等20條凸顯海派風情的特色街區;市國資委支持東方集團為“年屆二十”的瀚藝旗袍店提供新營業場所,并給予租金優惠;徐匯區成立海派特色小店聯盟,編制《漫步衡復》小店導引;黃浦區制訂特色小店實施方案,推出特色小店外擺位、街區集市試點導則。此外,政策出臺后,社會各方飽受鼓舞,也熱情參與:愚園路結合“愚園公共市集”打造,集合縫紉鋪、修鞋鋪、修鎖鋪等街邊小店;豫園完成文昌街改造升級,在百余米長的小街引入漢字生活館、文昌祈福店等10余家特色文創小店,年輕消費者比例大幅提升;消費者多為外國游客的守白藝術文創商店,在田子坊推出守白藝術上海客廳海派新國潮空間,沉浸式展現海派手藝……

專家提醒,街邊小店系城市各類經濟元素中較脆弱者,疫情之后,尤其要確保“十條舉措”等再落實。有小店業主稱,近期“五五購物節”的消費優惠,以及夜生活節等主題活動,主要針對大型購物中心和商圈,街邊小店難以“無縫”匹配。對此,專家建言,小店經濟牽涉民生與就業,一方面,政府還應更精準地施策,使城市的高樓大廈和小街小巷融洽和諧。目前,社區層面的“小商業”尚可再提升,制度環境也不妨更寬松些。另一方面,街邊小店須調整自身定位和預期。小店的功能拓展很重要,要思考如何為社區的“生氣”做貢獻。且伴隨著居民消費習慣的改變,小店要主動適應并轉型,“現在市長區長都出來帶貨,小店主的經營意識得跟上”。

這些星羅棋布于魅力之都的個性小店,宛若一顆顆散落的明珠,既點綴了城市的風貌,亦能幫助你觸摸到城市的肌理、捕捉到城市的靈魂;它們不僅呈現出生活的千姿萬貌,同時,更是“城市經濟的毛細血管”。

尋寶之旅,愛上海的理由

在接受《新民周刊》記者采訪時,同濟大學特聘教授、經濟與管理學院博士生導師、同濟大學可持續發展與管理研究所所長諸大建表示:“像我這代上海人,都記得那種開在弄堂里的煙紙店,買鹽、買醬油、買衛生紙什么的,便當。至上世紀九十年代,大型超市、銷品茂等崛起,許多小店就被‘吃掉了。可實際上,‘大與‘小,絕非此消彼長、互相排斥,而是功能互補、形成配套的關系。小店是能夠發揮一種‘城市韌勁的作用的,比方說這次疫情,附近設若干日常用品購買點的小區,附近有小菜場、小商店、醫藥衛生站的小區,居民的切身體驗,肯定要好得多了,對不對。”

在諸大建看來,小店是“人民城市”供給環境里不可或缺的構成部分。他認為,人民城市之“people”,有三大關鍵。其一,for people。人民城市的目標,總是“為了人民”。其二,of people。人民城市必須服務于人民的根本訴求,必須兼顧不同年齡、不同來源、不同層次的人口。其三,by people。人民城市誰來建?人民。這座城市的一切項目,應該是政府、企業、社會公眾都積極參與的,人民城市講究治理的水平、治理的藝術,非常多元化,而人民始終是主體。“我覺得整個理論的核心,是for people、of people、by people這三個‘people,回答了why(人民城市為了什么)、what(人民城市是什么)、how(人民城市怎么辦)這三個問題。一旦你明白了理論的核心,再來看上海的小店,自然就能觀察到,小店的目的,正是人民城市的目的——為了人民。小店的內容供給,基于人民的需要。”

進賢路上的面店江左見面充滿了小清新的風格。攝影/ 陶磊

展望小店的未來,諸大建指出,人民想去的地方,即為小店考慮扎根的坐標。“如蘇州河貫通工程年底有望基本實現,以風景道串聯更大區域,那么沿線開一些咖啡館,開一些服務市民、游客的小店,相得益彰,豈非美事。”

從前我們玩探秘類游戲,故事的最后,往往是勇士斗敗巨龍、英雄覓得瑰寶、智者收獲箴言。而本文這場“尋寶魔都”游戲的尾聲,相信大家已然自我歸納總結出了“我們為什么愛上海?”的答案——從世博會的“城市,讓生活更美好”,到始終堅持、現今強調的“人民至上”,人民的上海,不僅有精心繪制的藍圖,更有隨處可見的細節。城市的付出豐饒似海,人民的愛意,則因此情深似海。

大馬路、摩天樓固然是國際性大都市的標配,綠蔭掩映下的小店肆,卻反顯海派韻味的真章。人民的城市著意扶助人民的小店,人民的小店著意回應城市的人民——這樣的上海,才是寶藏的上海,才是“享有品質生活、切實感受溫度、擁有歸屬認同”的,充滿幸福感、獲得感、安全感的上海。