小學中高年級學生利他觀念發展狀況的調查和思考

路慧營

【摘?要】利他觀念是衡量個人道德品質、道德行為的重要標準之一,也是處理個人與集體關系的根本指導原則。利他觀念的重要特征是以他人利益為第一,當個人利益與他人利益發生沖突時,先為別人著想。國外心理學家施瓦爾茨(Schwarts,1977)等人經過長期研究發現思想意識是影響利他行為的重要因素。為了了解小學中高年級學生的利他觀念形成情況,我們做了這個調查。

【關鍵詞】小學觀念;道德思考;利他觀念

一、調查對象和方法

(一)調查對象

我們在東營市區的三所小學中隨機選取三年級學生45人,五年級學生50人,總計95人。

(二)問卷

根據小學生利他觀念的發展特點和小學中高年級學生的具體情況,我們自編了由8個題目組成的調查問卷,其中包括4個真實事件和4個道德問題。

(三)方法

我們采用集體施測的方法,對三年級和五年級分別進行測試。為了讓學生打消顧慮,填寫真實情況,問卷上不記姓名,只填寫年齡和性別。去除無效問卷,然后進行統計分析。

二、調查結果

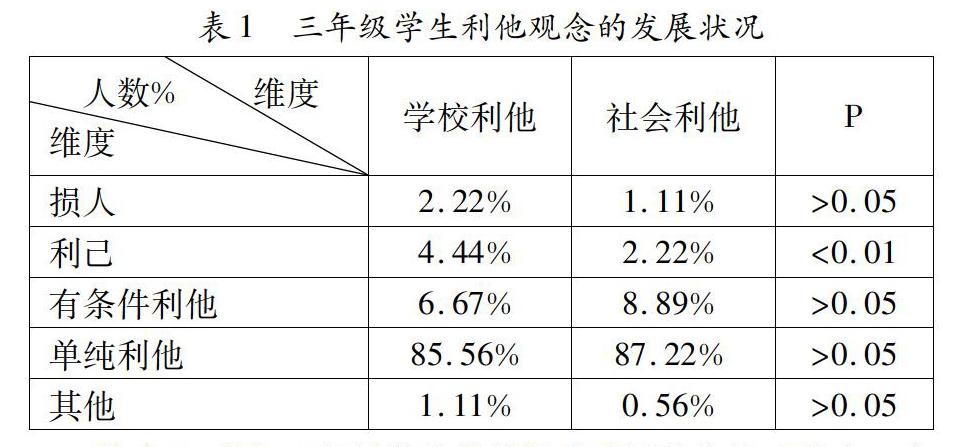

(一)小學三年級關于學校利他和社會利他的發展狀況

小學三年級學生處于利他觀念發展的初期,他們在學校利他和社會利他兩種水平上的調查結果如表1:

從表1可見,三年級學生的認知和選擇的水平比較高。大部分學生對于兩難問題的選擇都可以做到以他人為先,他們利益第一。也有不少學生認為自私自利是天經地義、合情合理的。因此,有人認為利他的人是“憨”人;有的認為別人的利他行為值得佩服,但是自己做不到;有的認為自己一時也會有利他行為,愿意為他人,為集體做好事,但是不能堅持。值得注意的是,還有一部分學生認為別人有了困難不干自己的事。“在公共汽車上看到老人及殘疾人不會讓座”、“聽到好人好事不相信是真的”。

從三年級學生對社會和學校兩個維度的答題看,總體差異程度很小,幾乎沒有差異,絕大多數都達到>0.05的水平。說明三年級學生在社會利他和學校利他的認知上趨于一致。這與思想品德課的內容是有關的,如三年級上學期(人民教育出版社)第一單元的內容主體即是“家庭、學校和社區”。并分三個課時分別對家庭、學校和社區的重要性方面分別展開,使學生認知到在“我”和家庭之外還有更廣闊的生活空間,它需要大家共同的努力進行建設,使環境變得更好。

(二)小學五年級學生關于學校利他和社會利他的發展狀況

經過兩年的學校教育和思想品德教育,小學五年級學生在利他觀念上已經有了較大的進步。調查結果如表2:

由表2可見,五年級學生在答題中顯示出思維的靈活性,在對8個道德問題和真實事件的選擇中,損人項的比率均為0,而單純利他的比率均上升為94.32%。雖然不排除五年級學生看老師臉色答題和“我答題可能會評優”的想法,但從結果中我們可以看出五年級學生在學校和社會兩個水平上都顯出較高的利他觀念。

(三)三年級、五年級的總體比較

從表面看,三年級和五年級的學生均顯出較高的利他觀念水平,但從表3中,我們卻看出這兩個年級的學生存在著明顯的差異。

造成這種情況的原因,我們認為主要是學生教育和思想品德教育的結果:學校三年級學生處于利他觀念發展的初步階段,因此,人教版三年級思想品德課的內容便針對學生的這一特點,安排了“我是誰”、“我愛我的家”以及“我和規則交個朋友”等一系列內容,使學生在學習和活動中更好地認識自己。同時,由于三年級學生處于低年級和高年級的銜接階段,難免帶有低年級兒童自私自利的特點。經過四年級的成長,五年級學生已經進入到利他觀念發展的成熟階段,思想品德課的內容也逐漸變為“誠信是金”、“我們的民主生活”以及“我們是中華兒女”等關于集體生活和民主生活方面的教育。學生更深切地體會到我們的生活之所以和平、幸福,就是中華大家庭中的每一位成員團結、努力和相互幫助的結果。

通過以上分析,我們知道,五年級比三年級學生有更高的利他觀念,在利他的動機方面也是很單純的,這些都是教育的結果。

三、結論與建議

通過本次調查研究,我們得出:利他行為是人類社會實踐活動中的高尚行為,是一種自愿的,以幫助他人為目的的社會行為,是道德發展的較高階段,它的發展是兒童道德發展的一項重要指標,對兒童的社會化進程具有重要作用。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》明確規定,在義務教育階段,要減輕中小學生負擔,注重其品行培養,引導其養成良好習慣。小學階段是兒童行為發展的關鍵時期,利他行為的培養有助于小學生品行的提高,有助于其人格的健全。

據此,我們提出以下建議:

(1)在思想品德教育中,應充分考慮運用道德榜樣的作用。榜樣有在全國知名度很高的英雄模范人物,也應有本地區、本校乃至本班在某一良好品德方面有突出表現的良好榜樣,讓學生感到更親切,真是“看得見,摸得著”的榜樣人物。道德榜樣易于激發學生的情感,在思想品德教育中,動之以情,情理交融,教育才能產生更好的效果。

(2)小學生是非正式的小群體,即同質群體或同齡人群體。這種小群體有自己的行為準則和自己的“亞文化”系統,有較強的凝聚力,因此對成員的影響極大。這種小群體有班內的或社團成員組合的,而學生一旦參與不良的小群體,會導致反社會行為的產生。良好的小群體可以成為學校教育的最得力的助手。對良好的小群體,教師應指導和支持,使之朝高的水平發展;對不良的小群體要加以調查研究,采取有效的方法,予以其正確的導向。對于已產生反社會行為的小群體,必須及時關注引導教育。

(3)在實踐中培養學生具有感恩的社會責任感。教師要在實踐中引導學生學會角色互換,學會感知他人的心理和情感,培養小學生感恩意識,提升其社會責任感。在社會轉型時期,對他們的教育不能脫離現實,更不能將他們置于類似于真空的情境中進行教育,抗誘惑或提高免疫力的品德教育必須加強。因此,從家庭、學校和社會三個方面形成教育合力共同努力培養小學生的利他行為,對于當代和諧社會的構建具有重大的作用和價值。