10株分離自田菁根瘤內菌株的回接試驗及結瘤驗證

董鑫

摘要 選擇10株分離自田菁根瘤內的菌株進行結瘤試驗,他們分別屬于貪銅菌屬(Cupriavidus)、拜納蒙納斯屬(Balneimonas)、克羅諾桿菌屬(Cronobacter)、泛菌屬(Pantoea)及腸桿菌屬(Enterobacter),應用全細胞水溶性蛋白電泳(SDS-PAGE)技術對結瘤后再次分離的菌株進行驗證。結瘤試驗結果表明,隸屬于貪銅菌屬(Cupriavidus)和拜納蒙納斯(Balneimonas)的7株菌SWF65120、SWF65122、SWF66465、SWF66521、SWF67557、SWF67558、SWF67572都能夠與宿主田菁植物結瘤,并應用SDS-PAGE分子標記對結瘤菌株與接種菌株進行了比較,蛋白圖譜顯示完全一致。

關鍵詞 根瘤菌;內生菌;結瘤;全細胞水溶性蛋白電泳

中圖分類號 S182文獻標識碼 A文章編號 0517-6611(2020)13-0157-02

Abstract 10 strains isolated from the root nodule of Sesbania spp. were selected for reinnoculation nodulation test,these strains belonged to 6 genera,i.e. Cupriavidus, Balneimonas ,Cronobacter, Pantoea and Enterobacter. The whole cell protein SDSPAGE method analysis demonstrated that 7 original strains (SWF65120,SWF65122,SWF66465,SWF66521,SWF67557,SWF67558,SWF67572)had an identical protein pattern with their reisolated strains at higher similarity, it indicated that these strains could establish symbiotic nodulation connection with their original Sesbania spp. hosts.

Key words Rhizobia;Endophyte;Nodulation;SDSPAGE

根瘤菌(rhizobia)是一類廣泛遍布于土壤中的革蘭氏陰性細菌。它能夠侵染豆科植物根部與之共生,并幫助豆科植物吸收空氣中的氮,轉化為植物能夠利用的氮素營養。然而,在研究根瘤菌的同時,還在根瘤內分離出除根瘤菌外的其他非共生細菌,如Agrobacterium tumefaciens,Pantoea agglomerans等[1],這類細菌不是污染所致,他們的特點是不具有共生基因和結瘤基因,不能夠使豆科植物根部結瘤,屬于根瘤內生菌。內生菌是指長期生活在植物體內,對植物本身不引起侵害或產生積極作用的一類細菌或真菌的總稱。內生菌具有廣闊的研究開發前景,在研制植物菌劑、生物醫藥及生物農藥等領域得到應用[2]。但目前國內對內生菌研究成果較少。

SDS-PAGE是最常用的蛋白表達分析技術。其原理是基于蛋白質分子量的大小,將不同大小的蛋白質分離,該技術常用于檢測蛋白質亞基的分子量、鑒定純度及鑒定菌株,其特點是操作簡單,重復性好,分辨率高[3]。筆者采用全細胞蛋白電泳技術SDS-PAGE對10株來自田菁根瘤內的菌株和回接后重新分離得到的結瘤菌株進行比對,以驗證分離自田菁的根瘤菌與田菁的共生結瘤關系。

1 材料與方法

1.1 種子處理方法

結瘤試驗所用的種子為田菁屬植物的種子。用98% 濃硫酸[4]浸泡1 h,無菌水漂洗5~10次,置于濕潤的裝有無菌濾紙的培養皿中28 ℃萌發,待幼芽萌發至0.5 mm后,轉入4 ℃冰箱冷藏保存。

1.2 結瘤試驗

將玻璃試管(規格為300 mm×350 mm)中放置濾紙折疊成能夠支撐幼苗的斜面,并于試管內裝入120 mL無氮培養液,封口后121 ℃滅菌30 min,冷卻后室溫放置。將萌發好的種苗在菌液中浸泡1 h以上,將其放置于濾紙斜面上,每株接種菌株設3個重復,同時設5個不接種菌液的試管作為對照[5]。置于恒溫箱中,28 ℃培養,其間觀察結瘤情況,培養45 d后停止培養并收集根瘤。

1.3 分離和純化

選取飽滿健壯的根瘤進行分離,將根瘤置于0.2%汞中表面消毒3 min,無菌水沖洗3~5次。用無菌竹簽將根瘤壓破使根瘤內菌液流出,挑取一環菌液于YMA培養基上劃線[6],并用封口膜將培養皿口封住,28 ℃倒置培養至長出菌落。待培養基上長出菌落后標記,并分別挑取少許菌體進行革蘭氏染色、鏡檢。蘸取一環菌落放入經滅菌處理的裝有小玻璃珠和無菌水試管中,振蕩3 s后,蘸取菌液于 YMA平板上劃線,28 ℃倒置培養,重復上述純化操作1~2次。

1.4 菌體的培養和收集

將純化后的供試菌接入TY斜面試管中28 ℃培養。用 pH 7.0的 TrisHCl緩沖液離心洗滌菌體3~4次,-20 ℃保存備用。

1.5 樣品的制備

樣品制備采用煮沸法,將制備的樣品等比例與2×樣品緩沖液混合,沸水浴變性10 min,然后置于-20 ℃保存備用。

1.6 制膠SDS-聚丙烯酰胺凝膠配比見表1。

1.7 注膠與上樣

注膠前,用洗潔精仔細清洗玻璃板,蒸餾水反復沖洗干凈,然后豎立晾干。將清洗干凈的玻璃板兩端對齊后,用夾子加緊,避免漏膠,然后垂直放置。注膠時,用吸管或槍頭將膠液沿玻璃板緩緩注入,避免產生氣泡。注膠完成后,將梳子水平插入膠中,凝結后,兩端豎直將梳子拔起。然后將玻璃板垂直放入電泳中,加入電泳液后,使用微量進樣器將樣品注入齒隙中。

1.8 染色

采用靈敏度高的銀染色法。電泳結束后,將分離膠浸泡于固定液中6 h,使蛋白質沉淀。取出凝膠放入浸泡液中,搖床上平緩搖動,然后凝膠多次反復水洗,以去除SDS。再將凝膠放入硝酸銀染色溶液中,搖床上平緩搖動染色。然后用去離子水沖洗凝膠。將凝膠放入顯色液中平緩搖動,顯色后,立即放入終止液中[7]。

1.9 結果處理 所有電泳圖譜在掃描儀上掃描后以圖片保存,用Quantity One軟件對電泳條帶進行判讀。

2 結果與分析

2.1 結瘤試驗結果

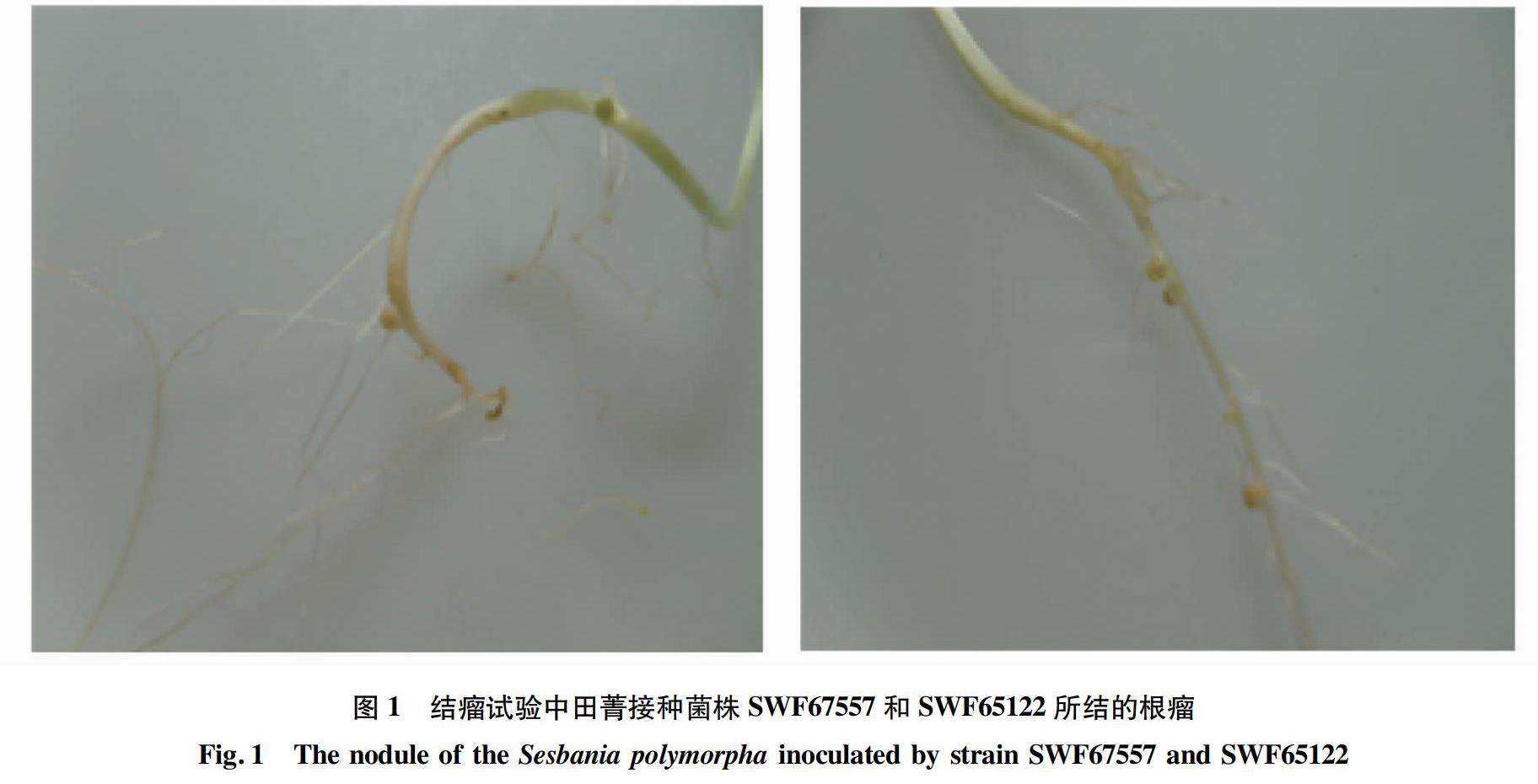

各菌株的結瘤情況見表2。接種18 d后,部分田菁根部已經形成根瘤,至接種30 d后,除 SWF66517、 SWF67634和 SWF67639未結瘤外,其余7株接種菌株均與田菁植物結瘤,結瘤數量為3~8個/株,對照組全部沒有結瘤。部分根瘤情況見圖1。

2.2 結瘤菌株的SDS-PAGE驗證

從結瘤試驗所結根瘤中分離獲得7株菌株,與各自的接種菌株一起進行 SDS-PAGE全細胞蛋白電泳分析,發現 SWF65120、 SWF65122、 SWF66465、 SWF66521、 SWF67557、 SWF67558及 SWF67572接種菌株的蛋白圖譜與其對應的結瘤菌株圖譜相同(圖2)。

3 結論與討論

結瘤試驗結果表明,SWF66517、SWF67634和SWF67639這3株分別為腸桿菌屬(Enterobacter)、泛菌屬(Pantoea)和克羅諾桿菌屬(Cronobacter)沒有結瘤,這并非操作過程中菌株染污所致,而是因為他們是根瘤內的內生細菌。因此,應進一步將這些分離自根瘤內但單獨不能侵染根瘤的內生菌與根瘤菌混合回接,以研究他們進入根瘤內的途徑和在根瘤內與根瘤菌的共處模式,對根瘤內微生態的研究具有重要意義。

從結瘤試驗所結根瘤中重新分離獲得7株結瘤菌株,應用全細胞水溶性蛋白電泳技術(SDS-PAGE)將回接菌株和結瘤菌株進行對比分析,結果表明,SWF65120、SWF65122、SWF66465、SWF66521、SWF67557、SWF67558、SWF67572這7株接種菌株的圖譜與結瘤菌株相同,表明此7株菌株確系與植物田菁存在共生關系。而他們分別為貪銅菌屬(Cupriavidus)和拜納蒙納斯屬(Balneimonas)。在以往的報道中,Chen等[8-9]研究證實了貪銅菌屬(Cupriavidus)能夠與含羞草有效結瘤,但拜納蒙納斯屬(Balneimonas)具有結瘤能力尚未見報道。因此,需要對其做平均核苷酸一致性[10](average nucleotide identity)比較分析,以進一步確認其系統發育地位。

參考文獻

[1] 劉杰,汪恩濤,陳文新.豆科植物根瘤內生細菌的發現及其研究進展[J].微生物學報,2011,51(8):1001-1006.

[2] 韓繼剛,宋未.植物內生細菌研究進展及其應用潛力[J].自然科學進展,2004,14(4):374-379.

[3] CHEN W M,JAMES E K,COENYE T,et al.Burkholderia mimosarum sp.nov.,isolated from root nodules of Mimosa spp.from Taiwan and South America [J].International journal of systematic and evolutionary microbiology,2006,58:1847-1851.

[4] 呂玉蘭,黃家雄,劉倩.熱水和濃硫酸處理對12個野生豆科草種種子萌發的影響[J].西南農業學報,2010,23(5):1669-1672.

[5] 郭振國.海南省含羞草根瘤菌的多相分類研究[D].保定:河北大學,2011.

[6] 肖猛.干旱草原豆科植物根瘤菌物種多樣性研究及應用試驗[D].保定:河北大學,2011.

[7] 王風芹.合歡、金合歡和銀合歡根瘤菌多相分類與系統發育研究[D].北京:中國農業大學,2005.

[8] CHEN W M,LAEVENS S,LEE T M,et al.Ralstonia taiwanensis sp.nov.,isolated from root nodules of Mimosa species and sputum of a cystic fibrosis patient [J].International journal of systematic and evolutionary microbiology,2001,51(5):1729-1735.

[9] CHEN W M,JAMES E K,PRESCOTT A R,et al.Nodulation of Mimosa spp.by the βproteobacterium Ralstonia taiwanensis[J].Molecular plantmicrobe interactions,2003,16:1051-1061.

[10] 陳文峰.根瘤菌系統學研究進展與展望[J].微生物學通報,2016,43(5):1095-1100.