四維度扣緊人才供應鏈

何欣

目前,大多數企業的人才供應鏈建設主要依靠外部招聘,但近些年來外部招聘的痛點越來越明顯,如人難招、薪酬高、忠誠度弱、流失率居高不下等等,況且單純以引進作為人才供給的渠道,很容易帶來水土不服、文化稀釋等難題。一句話,僅靠招聘打造的企業人才供應鏈是沒有未來的。人才供應鏈建設是一個多維度、結構化的工作,要想高效率、高品質地打造穩定的人才供應鏈,“4B模型”是個不錯的選擇。

4B模型包括招、培、借、留四大工具(見表1)。任何時候,組織當中的人,本質都是“能力的管道”,即通過“人”這一載體將能力輸送給組織,為組織帶來價值。其中,招聘是購買能力的行為,主要從外部打造人才供給的管道;培養是打造能力的行為,主要從內部打造管道;借用是綜合內外部資源打造人才鏈,但“有借必有還”,屬于即時性的打造方式;保留是重要的維穩手段,避免組織因頻繁的變動帶來高昂的成本。

表1 人才供應鏈建設的“4B模型”

招聘:考驗組織兩大內在能力

先從招聘來說,它雖然表面看起來是招攬人才速度極快的方式,但卻關聯企業的兩大內在能力——薪酬償付能力與雇主品牌建設。

很多企業寄希望于通過與外部的薪酬對標,來找到本行業內合理的薪酬分位,這雖然能從理論角度為“以薪酬吸引人”的想法建立一個理論根基,但這當中存在一個悖論:如果企業本身的償付能力不夠,給不起人才相應的薪酬,那么企業進行這樣的外部對標也是沒有意義的;而如果企業本身“不差錢”,無論其對不對標,都可以直接突破行業標準,超越性地以高薪吸引人才,達到“重賞之下必有勇夫”的目的。

如果說薪酬償付能力是個硬性要素的話,那么雇主品牌就是軟性要素。其實有很多企業,其薪酬水平并不占優勢,但勝在員工發展通道、企業文化、授權與信任等軟性因素,依然能為其建立強大的人才吸引力。而有的企業雖然薪酬水平在同類企業中極具競爭力,但人才流失率卻居高不下,原因很簡單,極端的工作導向、缺乏溫度的企業文化等都無益于留人,在口口相傳之下,對外部人才的吸引力也隨之下降。

職場年輕化的發展趨勢極大地沖擊了傳統的職業發展觀,越來越多的年輕職場人不再簡單地追求高薪酬、穩定性,轉而對企業是否有更多的自由度和發展機會、是否能對下一份工作產生積極影響等更為重視。而一些動輒以殺伐立威的企業,即便提高了薪酬的償付能力,也會令外部人才感到“有錢拿不一定有命花”。因此,企業真正有效地做強薪酬償付能力與雇主品牌這兩個基本能力,才能在吸引外部人才時,為開拓人才引進渠道打下堅實的基礎。

除此之外,對于招聘我們還要有兩個正確的認識:

●招聘招不來忠誠度

人才的忠誠度不是自發的,需要在組織內部有效地磨合,需要培養,需要經過時間的檢驗。所謂“路遙知馬力,日久見人心”,企業文化價值觀的建設,核心就是對企業文化忠誠度的建設。忠誠度來源于情懷和制度,無論是情懷建設(團隊建設、員工關懷、組織認可等),還是文化制度建設,都需要一段時間的積累。美國管理學家詹姆斯·柯林斯的著作《基業長青》,核心觀點就是告訴企業管理者文化對于塑造組織忠誠度的重要性。而文化建設是長期的,文化對人的滲透在于日常。戰國時期四大公子手下的門客,個個身懷絕技,他們和雇主之間的忠誠度也很高,這些都要靠人際磨合與時間的沉淀。因此,由于一段時間內進人太多而導致的文化稀釋、流動率高等現象,需要組織及時加強新人引導、文化融入等方面的工作,不然很容易造成“管道兩頭通”,進人快,出人也快。

這種“兩頭通”的情況在企業中主要有兩種表現:

現象A:過水蟹。企業本身看起來薪酬不低,“光環”也很強,但恰恰就是因為這兩點,人才很容易有“進來鍍金”的想法,既能快速賺錢,又在短期內混個“在某大企業工作過”的名頭,鍍金之后很快就去博取下一家更高的回報和起點。這就導致很多企業付出較高成本依然沒什么人才忠誠度可言的悲催下場。

忠誠度是在文化根基上培育出來的,不是高薪買來的。管理者應該有這樣的認識:你能買來的人才,別人同樣能以更高的價錢買走。

現象B:培養基地。很多企業本身組織能力不錯,標準化建設能力也很強,但就是留不住人。為什么呢?因為組織內部缺乏引導者和文化融入機制。高管忙著做業務,沒時間去關注基層員工,導致很多一線人員在很短的時間里由于缺乏融入感而離開企業,然后將本企業強大的組織能力復制給其他公司甚至競爭對手。這不能只怪新人的忠誠度弱,很大程度上應歸咎于組織內部激勵與留人的制度不健全。

●招聘招不來老員工

有的企業管理者認為,老員工走了無所謂,咱們立馬就能再招一個,而且新人更有激情和活力。這一點對于替代性高的老員工來說還算勉強說得通,但對經驗豐富的老員工則需令當別論。企業可以招來一個專業能力和老員工差不多的新人,但新人對組織文化的了解、對標準化打法的認知同樣也是新的。因此,一方面要留住那些掌握了優秀經驗、在組織中工作年限久的老員工;另一方面又要鼓勵老員工做好經驗傳承和幫教工作,對那些帶教新人的老員工要給予適度的激勵。

培養:用好“三段”法

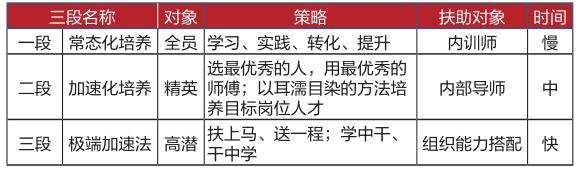

培養是打造人才供應鏈的第二個工具。很多企業不重視人才梯隊的培養工作,甚至拋出“能從市場上買到人才,就不花時間自己培養”的論調。之所以有這樣的認知,主要是因為培養人才需要一個漫長的過程,耗時耗力——要準備課程、要安排老師、要組織培訓、要通知各部門……總之要耗費組織大量的時間。其實這是對人才培養的誤解。實際上,如果按照時間的長短來劃分,組織中的人才培養可以分為“三段”(見表2)。

●人才培養的第一段——常態化培養

常態化培養對應的是納入學習范圍的全體員工。這一段比較常規,有四個步驟:學習、實踐、轉化、提升。以集中性的課堂培訓為主要方式,學員先參加正式的學習,再進行行動學習、崗位實踐等活動,通過活動將學習內容轉化為個人能力,有了能力后再在實際工作中進一步提升和完善。

常態化培養中的重要教學角色是內訓師,企業應建立自己的內部講師隊伍,以支撐常態化的知識及經驗傳承。

●人才培養的第二段——加速化培養

筆者在和一家企業的人力資源負責人交流時,他拋出這樣一個問題:“我們公司發展很快,行業變化也很迅速,常態化培養往往滿足不了人員需求。老板希望在半年內就能培養出一個分公司總經理,而且是越快越好,有沒有更快的辦法?”筆者認為,這種情況如果只做常態化培養,每位學員的能力參差不齊,顯然是無法實現加速培養的。我們需要反常規地思考:如果將培養面縮小,打“局部戰”呢?

人力資源領域有一道選擇題:如果你要培養兩只動物上樹的話,一只松鼠一只豬,哪只動物更快一點呢?顯然,松鼠具有上樹的先天優勢,可以更快勝任;但豬除了學習必要的技能之外,還得先減肥或者長出熊一樣銳利的爪子才有爬上樹的可能,這會消耗更長的時間。也就是說,要想做到人才加速培養,選對人很重要,我們需要從后備人選當中選出最優秀、最適合的那幾個人——他們具有加速的可能性。

選對人之后,誰來帶教,怎么成長呢?在某次論壇上,有人問某知名院校的校長:“既然你們學校這么厲害,何不招一些學渣過來,把他們培養成人才,這才能證明你們真的很牛;至于那些學霸、狀元,讓他們去普通院校,因為他們本就已經很優秀了。這樣,我們社會的教育資源才算達到了合理的分配。”不得不說,這位“挑戰者”的問題還是很刁鉆的。那么校長是怎么回答的呢?

校長說:“感謝您對我們學校的關注。作為一所世界聞名的高等學府,我們學校和所有‘985‘211以及各類普通院校一樣,都只有4年左右的時間來培養人才。如果我們敞開大門招一些基礎特別差的學生,那么我們可能需要2年左右的時間才能把他們的基礎提到中值以上,剩下的一點時間有可能加速他的培養,那么我們學校產出的就是普通人才。另一方面,環境是可以影響人的,到普通院校就讀的那批尖子生也會受到影響,最終成為普通人才。如此一來,中國的高等院校產出的就都是普通人才,這樣國家是沒有未來的。我們之所以要用最牛的學校配備最頂尖的教授、培養最牛的學生,再加上最好的學習環境和文化氛圍,就是為了培養我們國家的精英人才,引領國家的未來,這就是國之重器的作用。”

這位校長的一番話,很好地回答了“選對人之后,誰來帶教、如何成長”這個問題。

要做到加速化培養,有四句“箴言”可供參考:選最優秀的人,用最優秀的師傅,以耳濡目染的方法,培養目標崗位人才。選擇后備人才中的“精英”或“頭部力量”,在目標崗位當中選最優秀的人成為他們的師傅,通過在工作當中實際帶教的方法(而不是天天坐到課堂里上課),迅速把他們培養為目標崗位人才。這就是把培訓對象范圍縮小,打“局部戰”,做精英培養。

●人才培養的第三段——極端加速法

很多企業信奉這句話:“寧可人等項目,不能項目等人。”人等項目,是公司戰略投資上的問題,受市場、資金、投資策略等方面的影響;項目等人,則意味著組織能力不夠,人才供應鏈缺失。

經常有企業管理干部跟筆者探討,在某個板塊工作了一段時間后,得到了老板的賞識,希望他能去管理整個部門,或者接手全新的業務。這是一個不小的挑戰,不僅業務是新的、團隊是新的,而且幾乎沒有時間去準備——可能兩周后就要赴任。如果拒絕,以后很難再有這樣的機會;如果硬著頭皮上,個人能力短板又很明顯。應該如何應對?

有人說,能不能跟老板說明一下,先去其他板塊輪崗,假如整個部門或公司有五個不同崗位,那么每個崗位輪崗一個月,這樣半年左右就可以使個人能力有很大提升,這時再上任也不遲。這種觀點屬于典型的“木桶理論”:一個木桶的能力上限,是由最短的那塊木板決定的。很多人錯誤地將個人當作“木桶”,想將自己的能力“補全”,之后再迎接更新或更高一級的挑戰。但現實是,一方面,每個領域都存在大咖,他們都經過長年的學習與實踐,外行很難在短時間里通過簡單的輪崗或者看看書、上上課,就達到人家幾年甚至十幾年的水平;另一方面,組織發展不可能等到所有人都準備好了才進行,很多時候都是業務或組織結構突然發生變化。在企業、個人都沒完全做好準備時,盲目提出“補齊個人短板再上”顯然是不現實的。

梯子定律告訴我們:人總會發展到自己不勝任的階段,這是組織發展給人帶來的必然挑戰。那怎么辦呢?答案很簡單——先上再說。至于上任之后個人能力不足的問題,可以通過“組織能力搭配法”來解決,即在個人能力不足的地方(短板)配上強人(長板),通過長短板搭配的方法,使組織“木桶”沒有短板。換句話說,個人應該優先發揮長板,而團隊不能有短板。

表2 人才培養的“三段法”

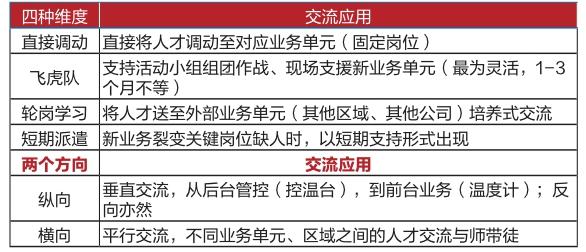

表3 企業內部人才交流常見方式