論林州方言量詞“嘴”的規約化

張海媚

摘 ?要:普通話中的“嘴”為借用量詞,而林州方言中的量詞“嘴”,無論從詞義、結構還是從使用地域上來看,顯然已規約化成典型的量詞。從范疇化的歷時過程和范疇化的共時表現來看,林州方言量詞“嘴”的規約化層級較低,僅限于修飾固體食物。這大概和“嘴”的原指義和“嘴”義泛化后作為“人和動物的飲食器官”這一核心功能有關。

關鍵詞:“嘴”;量詞;林州方言;規約化

林州市地處太行山東麓,豫、晉、冀三省交界處,東與安陽縣、鶴壁市、淇縣接壤,南與輝縣市、衛輝市相連,西與山西省平順、壺關兩縣毗鄰,北隔漳河與河北省涉縣相望[1](P1)。《中國語言地圖集》將林州方言劃歸為晉語邯新片,“晉語”是李榮以入聲有無的標準從北方話中獨立出來的方言[2]。從地理分布上看,“這是一個相當封閉的地理環境,巍峨的太行山和古老的黃河以及山西南部的太岳山脈、中條山脈作為天然屏障,抵擋處于強勢的北京官話方言的西進與中原官話的北上”[3](P2-3)。誠如林燾所言,語言和社會一樣,越是封閉,發展得就越慢;越是開放,發展得越快[4]。晉語區處于一個相對封閉的環境中,通常情況下發展得要慢一些。不過,林州方言中的量詞“嘴”卻是個例外,它比普通話發展得還要快一點。

在普通話中,“嘴”并不是一個典型的量詞,大多數語法專著或現代漢語教材均未提及,如朱德熙的《語法講義》[5](P48-51)、呂叔湘的《現代漢語八百詞》[6]、

趙元任的《漢語口語語法》[7](263-277)、郭紹虞的《漢語語法修辭初探》[8](275-431)、房玉清的《實用漢語語法》[9](P278-285)、邢福義的《漢語語法學》[10](P192-197)、劉月華等的《實用現代漢語語法》[11](P129-136)、張斌主編的《現代漢語描寫語法》[12](P140-149)、黃伯榮、廖序東主編的《現代漢語》[13](P21-23)、胡裕樹主編的《現代漢語》[14](P288-289)等;只有極少數學者將“嘴”視為是“借用名量詞”,如盧福波[15](P484)、郭先珍[16](P189)等。不過,就“借用量詞”的歸類來看,很多學者仍是將其看作名詞的,如譚景春[17]、宗守云[18](P143)等。

河南林州方言量詞“嘴”和“口”在對食物的修飾上有明確分工,凡是液體類流質的食物都用“口”修飾,如“一口湯、一口水、一口可樂”等;凡是固體類非流質食物都用“嘴”修飾,如“一嘴饅頭、一嘴米飯、一嘴蘋果、一嘴面條”等。同時,它具有“少量”義,如“就剩這一嘴饅頭了,快吃掉”“這是誰剩的一嘴米飯啊,不吃完”。林州方言量詞“嘴”的這一用法與普通話借用量詞“嘴”的用法有別,無論從詞義、結構還是從使用地域來看,它都不再只是臨時借用,而是已經規約化(conventionalization),成為一個固定、典型的量詞。

一、林州方言量詞“嘴”的規約化

關于“規約化”,方梅對此闡述得比較到位。方梅指出,文獻中提到這個術語時有兩種意義,一是指語法化過程的第一步,特定的句法結構逐步專門用于某種特定的功能;另外一種意思是指,在語法化的初級階段,特定的組合形式或者結構式常常用于表達某種意義或者體現某種特定的功能。從意義解讀的角度來說,規約化過程就是其整體意義解讀越來越難以從其組合成分的意義直接獲得的過程,或者說是語義透明度逐步降低的過程。規約化程度越高,其評價解讀越是其詞匯意義不可分割的一部分,越是不依賴語境[19]。

就量詞“嘴”而言,主要是指其語法化過程中的語義演變和“一量名”結構的定型化。當它的意義虛化、用于數量結構與名詞結合緊密,而且在其他地區也能找到相似用例以資佐證時,我們就判定量詞“嘴”已經規約化,即這一用法在林州地區得以約定俗成并固定沿用。下面,我們就從詞義、結構、使用地域三個方面,對林州方言量詞“嘴”的規約化體現進行具體分析。

(一)詞義

在普通話中,量詞“嘴”表示“滿、全”。盧福波指出,“‘口表示吃一下的量或通過口的部位動作的量;‘嘴則表示食物等與整個嘴的部位接觸或塞滿有關的量。”[15](P484)如“灌了一嘴啤酒、塞了一嘴面包、啃了一嘴泥、燙了一嘴泡”等。在普通話中,可以說“慢慢吃,塞那么一嘴,怎么嚼啊?”而不能說“慢慢吃,塞那么一口,怎么嚼啊?”在林州方言中,量詞“嘴”在修飾固體食物上則表示“少量”。例如:

(1)這個西瓜甜不甜?你嘗一嘴不就知道了。

(2)就剩一嘴米飯了,吃完再走吧。

(3)(對小孩)吃了這一嘴饃再去玩。(嘴=圪瘩/疙瘩)

(4)a.(對小孩)吃了這一嘴蘋果。(嘴=圪瘩/疙瘩)

b.(對成年人)吃了這一個蘋果。

例(3)中的“一嘴饃”,也可以說是“一圪瘩/疙瘩饃”。“圪”綴以其使用頻率高、結構類型獨特而成為林州方言乃至晉語區的一種非常重要的語法現象。王臨惠考察了“圪”類詞的語法功能,認為它只有附加性的詞匯意義而沒有語法意義,其附加意義概括一點說,就是“小”[20]。因此,“一嘴饃”即“一圪瘩/疙瘩饃”,言其量小(少)。在例(4)中,小孩吃的量少,故用“嘴”;而成年人吃的量大,故用“個”。“個”是漢語普通話典型量詞,“嘴”和“個”對舉,其量詞義十分明顯。

一般來說,“臨時量詞的意義比較實在,基本沒有虛化。而專職量詞的詞義比較虛靈,虛化的程度較高。”[17]人們在理解普通話量詞“嘴”時,相應的名詞概念總會在頭腦中出現,如“塞了一嘴年糕”意思是“塞滿了一張嘴那么多的年糕”,要借助名詞“嘴”來理解“量”,名詞意味強。在理解林州方言量詞“嘴”時,頭腦中則不會出現相應的意象,如“就剩這一嘴饅頭了”,把“嘴”換成“圪瘩/疙瘩”,也不會引起意義的變化。這說明其詞義較空靈,虛化程度較高。

(二)結構

盧偉偉指出,“‘一量名結構中,當量詞的語法化程度較低時,該結構中一般可以插入‘的,而當量詞的語法化程度較高時,該結構中一般不可以插入‘的;當量詞與‘一語義上結合緊密,以表示名詞的數量時,該結構中一般可以插入‘的,而當量詞和名詞結合更為緊密,主要對名詞起限定、描繪作用而不是重在計量時,該結構中不能加‘的。”[21](P29)

在普通話中,“數詞+嘴+名詞”的結構較為松散,中間可插入結構助詞“的”,如“一嘴的米飯、一嘴的饅頭、一嘴的飲料”等,“嘴”與名詞的接近度比較高。在林州方言中,“數詞+嘴+名詞”中間不能插入“的”,可以說“嘗一嘴西瓜、剩一嘴饅頭”,而不能說“嘗一嘴的西瓜、剩一嘴的饅頭”。這說明林州方言量詞“嘴”與“一”和名詞的結合比較緊密,“嘴”作為量詞的語法化程度高。

(三)使用地域

量詞“嘴”的上述用法并不僅僅局限于林州方言,據山西晉城的同事告知,他們方言中也有“一嘴飯”的說法。比如說吃米飯吃到最后,剩下一點點,就說最后一嘴;湯之類的就說最后一口。林州與晉城同屬晉方言,可以說,修飾固體食物且表“少量”的量詞“嘴”,在一些晉語方言區中是普遍使用的。

除了晉語之外,在李榮主編的《現代漢語方言大詞典》的42個方言點中,銀川話也有同樣的用法,如:“碗頭還剩嘴把飯了,你等一下子,我就吃好。”據北方民族大學的馬君花教授告知,在寧夏北部平原,均用“嘴”修飾固體,用“口”修飾液體,表示少量。張正霞對重慶忠縣方言特征詞“嘴”進行了考釋,在忠縣方言中,“嘴”專用于計量月牙兒形狀的食物[22]。既然是月牙兒形狀食物,就不可能是液體,如作者所舉用例:“還剩兩嘴鴨蛋,你們兩個把它分了”,句中的“兩嘴”即“兩牙”,“牙”側重彎細,亦有“少量”義,與林州方言量詞“嘴”的用法其實是相同的。使用地域的廣泛,也說明林州方言量詞“嘴”的規約化并不是孤例。

不過,在林州方言中,“嘴”除了修飾固體食物外,也可以用來計量“胡須、酒氣、口瘡、燎泡、泥沙、臟話、方言”等。值得注意的是,在計量這些對象時,它是“滿、全”義,中間可插入“的”,名詞意味明顯。那么,為什么“嘴”只在修飾固體食物上實現了規約化,而在計量其他對象時尚未規約化?“嘴”的規約化程度如何?除了規約性的因素之外,一個量詞和哪些名詞匹配是否還有內在的選擇理據?張敏指出:“量詞與名詞的選擇性共現關系實際上是它對名詞代表的概念進行范疇化的反映。”[23](P71)量詞的范疇化雖然本質上是共時平面的多義現象,但如果能夠在歷時平面得到佐證,就可以進一步提高范疇化分析的可信度[18](P122)。下面,我們通過考察“嘴”對名詞選擇的歷時情況和共時表現,嘗試著對這些問題予以解答。

二、量詞“嘴”對名詞選擇的

歷時和共時考察

(一)歷時考察①

嘴,本義是指“鳥嘴”,字形作“觜”[24](P54)。《廣韻·紙韻》:“觜,喙也。”在東漢至隋的中土文獻中,它僅指鳥嘴;但在中古譯經中,“嘴”已不限于指鳥類,還可用來指稱蟲、蚊、峰等昆蟲類的飲食器官。至唐代,“嘴”的義域進一步擴大,可以用來指稱其他動物和人,不過用例很少,整個唐五代還是多用于鳥類[25];用于人時多帶有貶義色彩,如唐代王梵志《世間慵懶人》詩:“出語觜頭高,詐作達官子。”即使到了宋金時期,仍然有“人嘴尖”的說法,其貶義意味不言而喻,如金代無名氏《劉知遠諸宮調》第一【黃鐘宮·快活年】:“妯娌傍邊弩觜胮唇,不喜些些。”基于此,呂傳峰將鳥嘴的隱性義素特征概括為[+尖利]、[+堅硬]、[+凸出],這從其常見組合“鐵觜烏”“大鳥長嘴”“金剛觜烏”等中亦可窺知[25]。

由于“嘴”具有[+堅硬]、[+凸出]的特征,“嘴”最初用作量詞時,主要用于計量帶一定硬度的嘴的“外附物”,即“胡子”。例如:

(5)卻說碧峰長老一嘴連鬢絡腮胡子,人人都說道:“長老何事削發留須?”(明代羅懋登《三寶太監西洋記》第四回)

(6)去時雖然長大,還沒這般雄偉,又添上一嘴胡須,邊塞風俗,容顏都改變了。(明代馮夢龍《醒世恒言》第五卷)

同時,由于“嘴”具有[+尖利]的特征,于是,與“嘴”匹配的名詞逐漸由“口外”擴展到“口內”,也用于計量“牙齒”。例如:

(7)一只金絲犬又古怪,張開一嘴的狗牙,露出四只那狗爪,奔向前來,就象個虎竄狼奔。(明代羅懋登《三寶太監西洋記》第七十回)

量詞“嘴”之所以能與名詞“胡須”“牙齒”率先形成選擇關系,是在于它們語義特征的一致性,正如有學者所指出的那樣:“詞與詞的組合除了要受句法功能的限制外,還受語義選擇的限制,而語義選擇的限制則往往表現在語義特征上。”[26](P17)值得注意的是,此期的量詞“嘴”還能直接修飾形容詞“尖利”,如《西游記》第七十三回:“兩眼光明,好便似雙星幌亮;一嘴尖利,勝強如鋼鉆金錐。”這也是詞與詞組合遵循語義一致性基本原則的很好說明。

隨著“嘴”使用義域的擴大,不再局限于鳥、蟲、蚊、峰之類而用于其他動物或人類后,“嘴”本身所具有的[+尖利]、[+堅硬]、[+凸出]的語義特征盡管慢慢磨損,“但對于人來說,突出在外的是唇”[27]。因此,“嘴”可以用來計量唇上的附著物。例如:

(8)這晁無晏只見他東瓜似的搽了一臉土粉,抹了一嘴紅土胭脂。(清代西周生《醒世姻緣傳》第五十三回)

當“嘴”用于“人或動物”時,凸顯的是其作為人或動物飲食、說話的器官,因此,也可以把“嘴”當作容器來修飾容器內的物體。例如:

(9)賈蓉又和二姨搶砂仁吃,尤二姐嚼了一嘴渣子,吐了他一臉。(清代曹雪芹《紅樓夢》第六十三回)

(10)心想,這一喝,準鬧一嘴茶葉,因閉著嘴咂了一口,不想這口稠咕嘟的釅條咂在嘴里,比黃連汁子還苦。(清代文康《兒女英雄傳》第三十七回)

(11)三爺說:“拿點漱口水來,你這個招兒真損,鬧了一嘴石灰。”(清代佚名《小五義》第十六回)

又由修飾固體物擴展到修飾液體物、氣體物。例如:

(12)眾狐說道:“仙姑不要著急。等他們將酒菜吃上兩嘴,嘗著甜頭,咱們再大展法力,鬧他個望影而逃。”(清代醉月仙人《狐貍緣全傳》第十四回)

(13)又抽鴉片,一嘴的煙味,比糞還臭,教人怎么樣受呢?(清代劉鶚《老殘游記續集》第四回)

(14)老殘道:“詩雖不會做,一嘴賞花酒總可以擾得成了。”(清代劉鶚《老殘游記續集》第七回)

(15)這也不管什么干凈,將自己口中涎沫咕噥咕噥了半天,就是一嘴的白沫子。(清代佚名《小五義》第八十回)

再由修飾具體物擴展到修飾抽象物。例如:

(16)旁邊卻站著一個方巾襕衫、十字披紅、金花插帽、滿臉酸文、一嘴尖團字兒的一個人。(清代文康《兒女英雄傳》第二十八回)

(17)你也不問問緣故,一嘴的屁話混糟蹋人。(清代陳森《品花寶鑒》第五十八回)

(18)正待上岸,見旁邊一號大船,船上燈燭輝煌,多少差官在船頭上向埠頭要馬要轎,一嘴的京腔鬧個不住。(清代坑余生《續濟公傳》第一百四十五回)

(19)打算已定,一搖二擺的走到那客棧里面,深怕人識破,便撇了一嘴的北方話。(清代坑余生《續濟公傳》第二百十三回)

從上文的分析可以看出,量詞“嘴”在明代產生,經過明清時期的逐步演進,其計量對象擴展過程如圖1所示:

在上述文獻中,當“嘴”用于“一量名”結構時,雖然具有量詞的功能,但“一嘴”與“名詞”的結合不夠緊密,中間可插入“的”,如例(7)中的“一嘴的狗牙”、例(15)中的“一嘴的白沫子”、例(17)中的“一嘴的屁話”等,名詞義顯豁。同時,無論是“一嘴胡須、一嘴石灰、一嘴煙味、一嘴賞花酒”,還是“一嘴京腔、一嘴北方話”等,“嘴”均表示“滿,全”,用“嘴”這個具體可感的人體器官來計量不同事物的“量”。

(二)共時考察

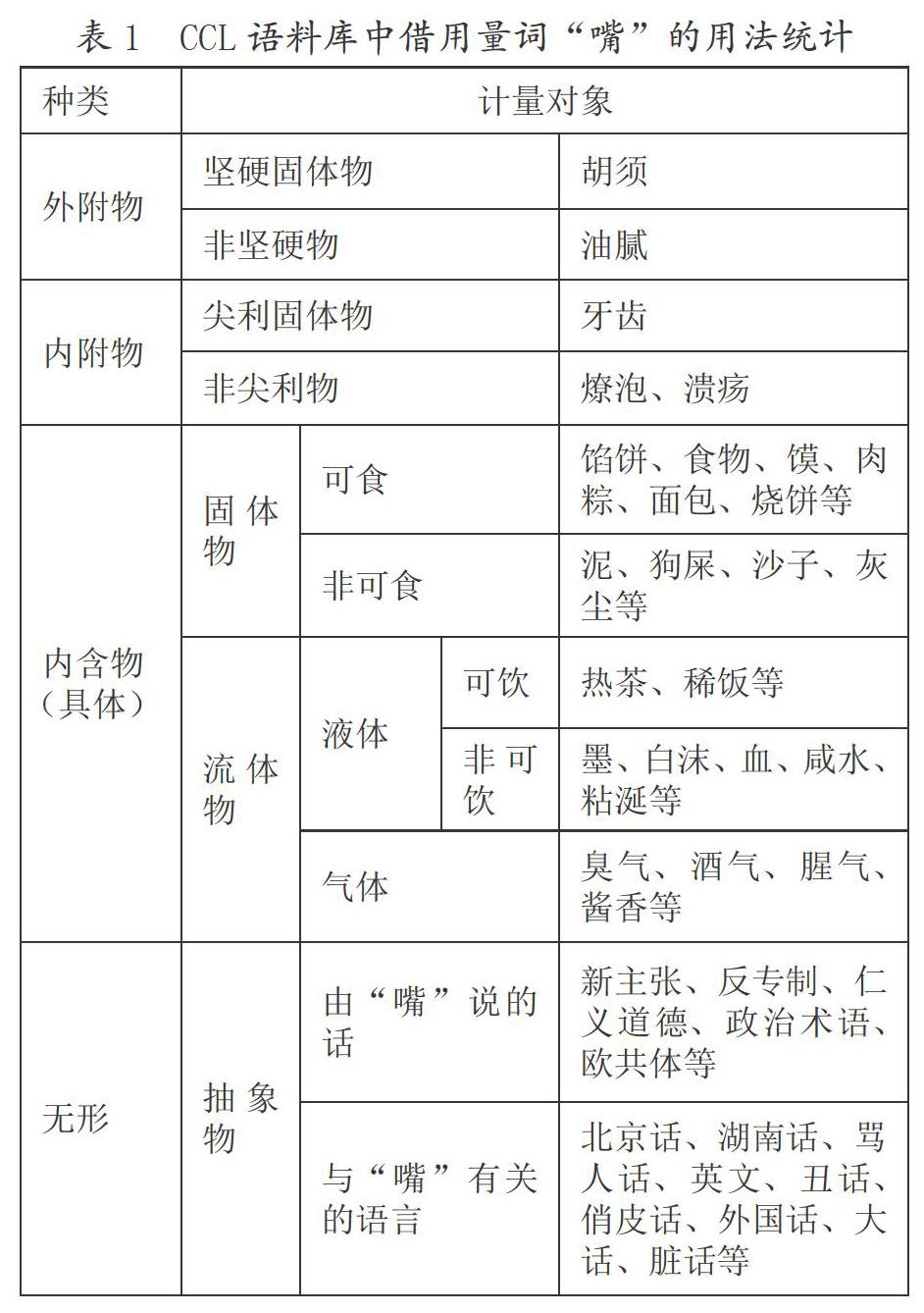

我們通過檢索北京大學CCL語料庫,對其中借用量詞“嘴”的用法進行了歸納,具體如表1所示:

在共時平面中,“嘴”范疇的擴展基本上是沿著由口外到口內、由附著到含有、由具體到抽象的引申鏈條。由于“嘴”的原指義具有[+尖利]、[+堅硬]、[+凸出]的語義特征,因此與“嘴”具有部分相同語義特征的“胡子”便優先成為“嘴”的匹配對象,其他成員基本都是由這一原型成員擴展延伸而來。有研究者指出,“原型成員既是認知的核心,也是歷史的源頭。”[18](P100)量詞“嘴”最先修飾“胡子”正說明了這一點。緊接著,口外附著物從堅硬發展到非堅硬,如“一嘴油膩”。然后,由口外堅硬附著物擴展到口內堅硬附著物,如“一嘴牙齒”;口內附著物亦從尖利擴展到非尖利,如“一嘴潰瘍”。由內附物進一步發展到內含物,在內含物中,首先出現的是固體物,它大致可分為可食和非可食兩種;隨后出現的是流體物,主要有液體和氣體兩類,液體亦分可飲和非可飲。這說明“嘴”不僅是飲食或說話的器官,更是納物的“容器”。無論是外附物、內附物還是內含物,都是具體的,由具體物再向前擴展延伸,就出現了抽象物。

總的來看,“嘴”共時的范疇化過程與其歷時的發展基本是一致的。需要說明的是,在共時的通語用法中,“嘴”顯然是借用量詞。例如:

(20)輕輕的啄開它,我們就看見了那新鮮紅嫩的內部,同時我們已染上了一嘴的紅水。(魯彥《故鄉的楊梅》)

(21)先笑后說話,一嘴的長形小珍珠。(老舍《同盟》)

(22)一嘴的黃牙板,好似安著“磨光退色”的金牙。(老舍《老張的哲學》)

(23)在那邊的時候是一嘴的新主張與夫司基,剛到,剛到這邊便大家夫司基妓女!(老舍《貓城記》)

在上述例句中,無論是修飾液體物、具體物,還是抽象物,均需借助“嘴”做為容器的大小來考察所容之物的量;量詞和名詞之間均有“的”,數量結構和名詞結合不夠緊密;“嘴”的名詞性特征顯著,表“滿、全”義。這些特征與修飾固體食物、表少量的林州方言量詞“嘴”,有著顯著的區別。

三、林州方言量詞“嘴”的

規約化程度及動因

結合量詞“嘴”范疇化的歷時擴展和共時表現來看,與“嘴”匹配的名詞盡管很多,但在林州方言中,只有在修飾固體食物上實現了規約化;其他和普通話一樣的用法,如計量“胡須、酒氣、口瘡、燎泡、泥沙、臟話、方言”等,理解時仍需借助名詞“嘴”來考察其“量”,名詞性特征明顯,充其量為一個借用量詞。我們認為,“修飾固體食物”之所以優先規約化,是與量詞“嘴”的范疇化動因有著密切關系的。

(一)語義特征的一致性

語義特征的一致性是量詞“嘴”選擇名詞進行組合的先決條件。劉晨紅指出,“兩個詞語能夠組合成一個句法結構,關鍵是看兩者是否具有某方面共同的語義特征。”[28]“胡須”([+堅硬]、[+凸出])、“牙齒”([+堅硬]、[+尖利])與“嘴”的原指義([+堅硬]、[+凸出]、[+堅利])具有部分相同的語義特征,因此,它們作為范疇擴展的原型成員優先進入與“嘴”的搭配選擇中。在此之后,隨著“嘴”的[+堅硬]、[+凸出]、[+堅利]語義特征的磨損,在選擇與之匹配的名詞時,也就淡化了這方面的要求,從而出現了胭脂、石灰、茶等具體名詞;由具體名詞再發展到抽象名詞,就走到了范疇的盡頭。這和宗守云的論述是一致的:“范疇從原型成員開始,一步一步地向前擴展延伸,先是擴展到表面上相近的相關的事物,再擴展到表面上看不出來的相近的相關的事物,最后擴展到完全看不出來的事物,這就走到范疇的邊緣了。”[18](P100)

(二)容器圖示和容器隱喻

人體是一個三維容器,有“吃進”“吸入”“呼出”和“排除”等生理現象,還有“走進”“走出”等一系列與外部世界相互作用的物理空間關系,這樣的結果就形成了一個抽象的圖式,即容器圖式[29](P21)。“嘴”作為人身體的一部分,亦有作為容器的功能,它雖然是飲食器官,容納之物卻又不局限于飲食(如餡餅、饃、肉粽、面包、燒餅、熱茶、稀飯等),也包括非可食的固體、非可飲的液體(如泥、沙子、墨、血)等。由于容器都有一定的形體并占有一定的空間,而空間的容積或面積容易計量,于是人們便用具體可感的空間去描述固體物的大小和液體物的多少,甚或是離散的、無法觸及的氣體(如臭氣、酒氣等)的數量。因此,但凡人們想要計量的物體都能成為其中的容納物,而不一定考慮物體能否食用或飲用的性質。

與此同時,“容器圖式可以通過隱喻擴展運用于抽象的認知域”[30]。“嘴”被看成容器圖式,既有納物功能,亦有取物功能;既有取具體物的功能,亦有取抽象物的功能。“由嘴說的話”和“與嘴有關的語言”便是從“嘴”取出的抽象物;這是把“嘴”看成容器,把“話”或“語言”隱喻為“物體”,于是就有了用容器來量度物體的可能。“在這種隱喻中,隱喻不僅僅是一個孤立的范疇向其他領域的另一個范疇的語義擴展,更重要的是范疇之間的連接和關系。”[31]而這兩者之間的關系就是“容器—功能”關系。

(三)轉喻

轉喻有各種認知框架,如“整體—部分”“地點—機構”“成品—材料”“容器—內容”“范疇—特性”等[32]。其中,“一嘴胭脂”和“一嘴油膩”,就是基于用“嘴”這個整體來指代部分“嘴的外圍”這一轉喻的前提下而產生的。如“一嘴胭脂”不是說整個嘴都涂上了胭脂,而是“嘴”的一部分即“嘴唇”有胭脂;“一嘴油膩”亦然,不是整個嘴里都是油膩,而是突出“嘴”的外部邊緣沾滿了油膩。

通過上述分析可以看出,在量詞“嘴”范疇化的動因中,語義條件是其得以擴展的先決條件和核心要素。由于“嘴”的本義具有[尖利]、[堅硬]等語義特征,而且這些語義特征在東漢至宋的一千多年中一直保留著,根深蒂固地影響著人們的思想和意識,于是在很多情況下,“嘴”已成為人或動物進食的利器。如唐代劉禹錫《聚蚊謠》:“露花滴瀝月上天,利觜迎人著不得。我軀七尺爾如芒,我孤爾眾能我傷。”再如唐代元稹《人道短》:“蚊蚋與利觜,枳棘與鋒铓。”因此,凡是非流質的、需用牙齒咀嚼和啃食的就多用“嘴”來修飾。此外,“嘴”泛指“人或動物的飲食器官”后,可以視為容器,這時它最主要的功能即是“進食”,因此,用以修飾食物便成了“嘴”最常見的用法。在語義條件和容器功能的雙重制約下,隨著用例的逐漸增多,用“嘴”修飾“固體食物”先邁開了規約化的一步,從而成為林州方言中修飾固體食物的典型量詞。

在修飾固體食物方面,林州方言量詞“嘴”無論是在詞義還是在結構上,都表現出與普通話不同的特點,它已經規約化為典型量詞。不過,結合量詞“嘴”范疇化的過程和軌跡來看,這種規約化的程度較低,尚處于量詞“嘴”發展的初始階段。正如方梅所言,規約化的一種含義即指語法化過程的第一步,隨著語法化過程的終結,規約化才能達到最高層級[19]。就“嘴”這一個案來看,據呂傳峰[25]、賈燕子[33]等研究,直至清末,“嘴”方取代“口”而成為口語中表{mouth}的常用名詞。在此之前,“嘴”主要處于與“口”的競爭替換中;在這之后,又以發揮名詞的職能為第一要務,無暇分身于名詞虛化為量詞的語法化工作。這就是普通話中為什么“嘴”是借用量詞的主要原因。當然,普通話與方言的發展未必同步,相對而言,林州方言量詞“嘴”發展得稍快一些,在修飾固體食物上,它已由借用量詞發展為典型量詞。

參考文獻:

[1]林州市志編纂委員會.林州市志[M].鄭州:中州古籍出版社,2004.

[2]李榮.官話方言的分區[J].方言,1985,(1).

[3]侯精一.現代晉語的研究[M].北京:商務印書館,1999.

[4]林燾.北京官話溯源[J].中國語文,1987,(3).

[5]朱德熙.語法講義[M].北京:商務印書館,1982.

[6]呂叔湘主編.現代漢語八百詞(增訂本)[M].北京:商務印書館,1999.

[7]趙元任.漢語口語語法[M].呂叔湘譯.北京:商務印書館,1979.

[8]郭紹虞.漢語語法修辭新探[M].北京:商務印書館,1979.

[9]房玉清.實用漢語語法(第二次修訂本)[M].北京:北京語言大學出版社,2008.

[10]邢福義.漢語語法學[M].長春:東北師范大學出版社, 1996.

[11]劉月華,潘文娛,故韡.實用現代漢語語法(增訂本)[M].北京:商務印書館,2001.

[12]張斌主編.現代漢語描寫語法[M].北京:商務印書館, 2010.

[13]黃伯榮,廖序東主編.現代漢語(增訂五版)[M].北京:高等教育出版社,2011.

[14]胡裕樹主編.現代漢語(重訂本)[M].上海:上海教育出版社,2017.

[15]盧福波編著.漢語教學常用詞語對比例釋(維文版)[M].北京:北京語言大學出版社,2004.

[16]郭先珍.現代漢語量詞用法詞典[Z].北京:語文出版社,2002.

[17]譚景春.從臨時量詞看詞類的轉變與詞性標注[J].中國語文,2001,(4).

[18]宗守云.漢語量詞的認知研究[M].北京:世界圖書出版公司,2012.

[19]方梅.負面評價表達的規約化[J].中國語文,2017,(2).

[20]王臨惠.山西方言“圪”頭詞的結構類型[J].中國語文,2001,(1).

[21]盧偉偉.“一量(的)名”結構研究[D].錦州:渤海大學碩士學位論文,2012.

[22]張正霞.釋忠縣方言特征詞“嘴”[J].重慶教育學院學報,2003,(2).

[23]張敏.認知語言學與漢語名詞短語[M].北京:中國社會科學出版社,1998.

[24]劉君敬.名詞“嘴”用字的歷時考察[A].四川大學漢語史研究所,四川大學中國俗文化研究所編.漢語史研究集刊(第十五輯)[C].成都:巴蜀書社,2012.

[25]呂傳峰.“嘴”的詞義演變及其與“口”的歷時更替[J].語言研究,2006,(1).

[26]邵敬敏,任芝锳,李家樹.漢語語法專題研究[M].桂林:廣西師范大學出版社,2003.

[27]張薇.“口”、“嘴”辨析[J].語言教學與研究,2005,(2).

[28]劉晨紅.臨時名量詞與名詞匹配的認知機制[J].寧夏大學學報(人文社會科學版),2011,(2).

[29]Johnson,M.The Body in the Mind:The Bodily Basis of Meaning,Imagination, and Reason[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1987.

[30]李瑛.容器圖式和容器隱喻[J].西南民族大學學報(人文社科版),2004,(5).

[31]熊仲儒.量詞“口”的句法認知基礎淺探[J].巢湖學院學報,2003,(2).

[32]劉晨紅.器官名詞作臨時名量詞的認知分析[J].修辭學習,2007,(3).

[33]賈燕子.“口”“嘴”上位化的過程和原因[J].重慶郵電大學學報(社會科學版),2015,(5).

Abstract:“Zui(嘴)” as a borrowing quantifier in Putonghua, in Linzhou dialect, the quantifier “zui(嘴)” is clearly defined as a typical quantifier in terms of meaning, structure or region of use. However, from the diachronic process of its categorization and the synchronic performance of its categorization, the level of its conventionalization is still low, limited to the modified solid food. This is probably related to the original meaning of the“zui(嘴)” and being as the core function of “human and animal eating organs” after the generalization of “zui(嘴)”.

Key words:“zui(嘴)”;the measure word;Linzhou dialect;conventionalization