茂蘭保護區(qū)單座苣苔現狀調查及保護對策

覃池萍 蘭洪波 姚芊 楊婷婷 莫家偉 費仕鵬 姚霧清

摘 要:采用樣線與樣方調查相結合的方法,利用種群統(tǒng)計學對茂蘭自然保護區(qū)單座苣苔植物種群數量進行了調查分析,結果表明:茂蘭自然保護區(qū)單座苣苔分布較廣,主要生長于石面和石縫上,海拔高度在429~1135m;貴州茂蘭國家級自然保護區(qū)單座苣苔有4432株;針對茂蘭保護區(qū)單座苣苔資源現狀特點,提出了相應的保護對策。

關鍵詞:單座苣苔;種群數量;資源;茂蘭保護區(qū)

中圖分類號 Q949.778.4文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)12-0125-02

Abstract: Based on both plot and inveestigation,the demographic method was applied to study the? quantity of species Metabriggsia ovalifolia W.T.Wang in Maolan reserve.The result showed that:M. was widely distributed in this area,and grows on the stone surface and the stone crevice,and cliffs of the valley at altitude of 429-1135m;The total number of the naturally distributed individual was around 4432; Beaed on such a background,some suggestions and countermeasures for conservation of the resource of M. ovalifolia W.T.Wang in Maolan reserve were proposed.

Key words: Metabriggsia ovalifolia W.T.Wang; quantity of species; present situation; Maolan reserve

單座苣苔(Metabriggsia ovalifolia W.T.Wang),屬苦苣苔科(Gesneriaceae)單座苣苔屬多年生草本,國家一級保護珍稀瀕危物種,屬于IUCN瀕危物種等級極危(CR)[1]。主要分布在廣西那坡、環(huán)江及云南麻栗坡和貴州南部,生長于海拔500~1100m石灰山山坡林下潮濕地段。目前,關于單座苣苔的文獻研究較少[2-4],而對單座苣苔資源現狀和調查尚未見報道。為此,筆者于2018—2019年對茂蘭國家級自然保護區(qū)單座苣苔進行了資源專項調查。調查發(fā)現,在整個茂蘭保護區(qū)均有單座苣苔居群生長。為此,本文以貴州茂蘭國家級自然保護區(qū)單座苣苔為本對象,通過對其資源現狀和瀕危程度進行調查研究分析,為單座苣苔保護措施提供科學依據。

1 自然概況

茂蘭喀斯特森林位于貴州省荔波縣南部,與廣西木論國家級自然保護區(qū)毗鄰,地理位置為107°52′10~108°45′40E,25°09′20~25°20′50N,面積212.85km2。森林覆蓋率達87.3%,處于貴州高原向廣西丘陵平原過渡的斜坡地帶,地勢西北高東南低;平均海拔在550~850m。屬中亞熱帶季風濕潤氣候,年平均氣溫15.3℃,年氣溫差18.3℃,全年降水量在1750~1950mm,年平均濕度83%左右,年日照平均1272.8h左右。區(qū)內土壤以黑色石灰土為主,持水量較低,地表水缺乏[5]。森林植被的主要類型有常綠落葉闊葉混交林、針闊葉混交林、竹林、灌木林、藤刺灌叢和灌草叢等[6]。

2 研究方法

在貴州茂蘭國家級自然保護區(qū)內的永康、翁昂、洞塘、三岔河、坡夜片區(qū)各設置5條樣線,共30條樣線。采用樣線和樣方相結合的方法,選擇樣線內不同的地段設置樣方,調查記錄樣方的地理位置、地形、地貌、土壤狀況、植株群數、伴生樹種等,重點對單座苣苔的種群數量進行調查。

3 結果與分析

3.1 分布現狀 在調查的20條樣線上均有單座苣苔分布,永康片區(qū)發(fā)現5個居群,翁昂片區(qū)發(fā)現15個居群,洞塘發(fā)現片區(qū)10個居群,三岔河片區(qū)發(fā)現8個居群,坡夜片區(qū)發(fā)現6個居群。單座苣苔生長在山谷潮濕地段,坡向為東向和北向,坡位為中下坡,坡度為平坡和中陡坡,海拔在429~1135m,生長在常綠落葉闊葉林混交林下的巖面薄層土上、石縫、石面上,土壤為黑色腐殖土,植被類型主要小灌木和草本為主,灌木優(yōu)勢樹種主要有圓果化香(Platycarya longipes Wu)、腺葉山礬(Symplocos adenophylla Wall.)、石山木蓮(Manglietia calcarea X.H.Song)、樟葉槭(Acer albopurpurascens Hayata)、長梗羅傘(Brassaiopsis glomerulata var. longipedicellata)等,草本優(yōu)勢種主要有崖爬藤 [Tetrastigma formosanum (Hemsl.) Gagnep]、江南星厥[Microsorium fortunei (Moore) Ching]、巢厥(Neottopteris nidus Linn)、苔草(Carex tristachya)等。

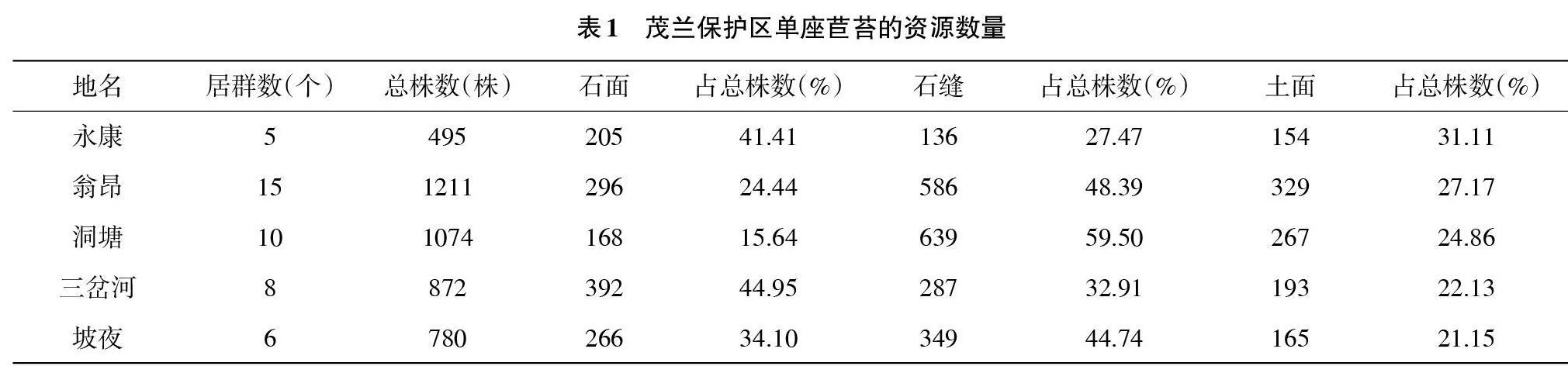

3.2 種群數量 由表1可知,貴州茂蘭國家級自然保護區(qū)單座苣苔共有44個群居,4432株,平均居群有100.7株。運用種群統(tǒng)計學的方法進行統(tǒng)計,在永康片區(qū)的5個群居495株中,石面上生長的205株,占總株數的41.41%;石縫生長的136株,占27.47%;土面生長的154株,占31.11%。在翁昂片區(qū)的15個群居1211株中,石面上生長的296株,占總株數的24.44%;石縫生長的586株,占48.39%;土面生長的329株,占27.17%。在洞塘片區(qū)的10個群居1074株中,石面上生長的168株,占15.64%;石縫生長的639株,占59.50%;土面生長的267株,占24.86%。在三岔河片區(qū)的8個群居872株中,石面上生長的392株,占44.95%;石縫生長的287株,占32.91%;土面生長的193株,占22.13%。在坡夜片區(qū)的6個群居780株中,石面上生長的266株,占34.10%;石縫生長的349株,占44.74%;土面生長的165株,占21.15%。可見,茂蘭自然保護區(qū)單座苣苔種群數量較為豐富,分布范圍較廣,分布較均勻,主要以石面和石縫生長為主。

4 討論與建議

4.1 保護價值 單座苣苔早在1979年被方鼎和廖信佩先生在廣西那坡采集到標本,模式標本存在廣西中醫(yī)藥研究所。至1983年經王文采先生鑒定為新種發(fā)表在《廣西植物》后,才被人所認識。除在廣西外,后人又先后在云南麻坡、廣西西部、北部及貴州南部和中越邊境發(fā)現單座苣苔。野生種群分成少見,現僅存種類生長于石灰?guī)r山常綠闊葉林下,對環(huán)境的依賴很強。單座苣苔屬為中國特有屬,且僅有單座苣苔和紫葉單座苣苔2個種。因此,今后在茂蘭自然保護區(qū)內地單座苣苔具有重要的保護價值。

4.2 保護建議

4.2.1 加強宣傳,提高群眾對單座苣苔資源及生境的保護意識 通過多種多樣的宣傳方式,提高群眾對單座苣苔資源的保護意識。由于諸多因素,群眾對這種草本植物認識不足,其保護價值根本不知道,認為采挖一株花草影響不大,或是放牧等踩死一顆小草無關緊要。因此,今后應加大宣傳力度,使群眾認識到單座苣苔植物的保護價值,受到關注,自覺地保護。

4.2.2 做好資源的巡護、監(jiān)測管理 目前,茂蘭保護區(qū)已建立了16條固定樣線,已把單座苣苔作為目的物種進行監(jiān)測,每月進行定期監(jiān)測,準確地掌握樣線上的單座苣苔居群生境、數量等因子的動態(tài)變化。

4.2.3 加強種質資源研究 雖然此次進行了調查,但仍然沒有確定保護區(qū)內單座苣苔準確的種質資源情況,今后應加強對茂蘭保護區(qū)單座苣苔屬植物種質資源的調查研究,準確、全面地掌握分布地點、繁殖特征、傳粉媒介、生境需求、相對居群數量和大小以及居群的遺傳結構,制定具體保育措施的科學基礎。目前,茂蘭保護區(qū)已建立了組培室,但自身科技水平是無法對保護區(qū)單座苣苔進行系統(tǒng)研究。今后應與國內科研院校合作,對保護區(qū)單座苣苔屬植物進行全面系統(tǒng)的調查研究,實行共同研究,成果共享,以便制定科學的保育措施。

參考文獻

[1]王松,解焱.中國物種紅色名錄[M].北京:高等教育出版社,2004:405.

[2]王文采.廣西苦苣苔科一新屬[J].廣西植物,1983,3(1):1-6.

[3]李振寧,王印政.中國苦苣苔科植物[M].鄭州:河南科學技術出版社,2004:122-123.

[4]譚運洪.云南苦苣苔科一新記錄屬——單座苣苔屬[J].西北植物學報,2012,32(10):2122-2123.

[5]蘭洪波,冉景丞,王萬海,等.茂蘭喀斯特森林濕地地表節(jié)肢動物群落結構[J].森林與環(huán)境學報,2017,37(4):483-487.

[6]李子忠,金道超.茂蘭景觀昆蟲[M].貴陽:貴州科技出版社,2002:3-4.

(責編:張宏民)