循證護理干預對老年首發腦梗死患者認知功能 及焦慮抑郁狀態的影響

陳慶艷

(山東濟寧微山縣趙廟鎮衛生院,山東 濟寧 277610)

隨著目前我國人口老齡化日益嚴峻,腦卒中的發病率呈上升趨勢[1],其中大部分腦卒中患者伴隨認知障礙和抑郁障礙,這不僅對患者的預后生活產生影響,還對患者的神經功能產生一定的影響。重視該疾病治療與護理工作尤為重要。循證護理作為一種新型護理模式,以科學研究成果作為參考依據,在基于實證的基礎上,制定并實施針對性護理方案。本研究對老年首發腦梗死患者進行循證護理干預,探討其對患者認知功能及焦慮抑郁狀態的影響,旨在為循證醫學提供臨床依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究選取2018年1月~2019年10月90例老年首發腦梗死住院患者,隨機分為對照組和觀察組,各45例。觀察組男24例,女21例;平均年齡71.3歲。對照組男23例,女22例;平均年齡72.3歲。兩組患者一般資料比較無差異,差異無統計學意義(P>0.05)。入組患者符合以下標準,納入標準:年齡≥60歲,首次發病;符合《中國腦卒中康復治療指南》中對腦梗死的診斷標準[2];自愿參與。排除標準:伴有嚴重并發癥或其他系統疾病;合并嚴重聽力障礙、認知障礙、理解障礙者。

1.2 護理方法

1.2.1 對照組

對照組患者給予常規護理。

1.2.2 觀察組

在對照組的基礎上加以循證護理,具體如下:

收集循證依據:成立小組,開會討論患者住院期間可能會對腦卒中患者認知功能和心理狀態造成影響的相關因素,提出問題,將問題結構化。制定循證護理方案:觀察詢問患者疾病情況,實施相關資料查閱,尋找出最具科學的循證護理依據,展開全面、科學、有效地評估,并根據患者需求制定最佳護理方案。循證護理實施:為患者詳細講解疾病相關知識,包括腦卒中發病機制、臨床表現、治療、按時服藥及康復護理的重要性等,提高患者對疾病的認知。密切關注患者情緒,與患者及家屬進行有效溝通,疏導患者不良情緒,鼓勵患者積極面對疾病,針對患者心理情況予以個體化的心理疏導。積極與患者家屬交流,共同參與患者的護理過程,根據患者的具體情況給予針對性的訓練,結合患者自身的日常生活,選擇合適的時間、地點適當進行定向力及記憶力訓練。耐心指導患者正確的翻身方法及翻身鍛煉的頻率,指導患者進行床上的移動等訓練;語言應柔和,動作輕緩,指導并輔助患者正確進行移動,給予患者鼓勵和支持。

1.3 觀察指標

觀察兩組患者認知功能以及焦慮抑郁水平的變化,采用MMSE、MoCA評估兩組患者護理前后認知功能。采用 HAMA、HAMD評估兩組患者護理前后焦慮、抑郁程度。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計軟件進行數據分析,計量資料以()表示,比較采用t檢驗,計數資料組間比較采用x2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 MMSE、MoCA評分比較

兩組患者護理前比較無差異,差異無統計學意義(P>0.05);護理后觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者認知功能比較

表1 兩組患者認知功能比較

注:與護理前比較,*P<0.05;與對照組比較,#P<0.05

組別 MMSE MoCA對照組護理前 14.9±1.1 10.9±0.6護理后 18.1±1.1* 15.2±0.9*觀察組護理前 15.8±1.1 10.8±0.8護理后 20.6±0.9*# 20.1±0.6*#

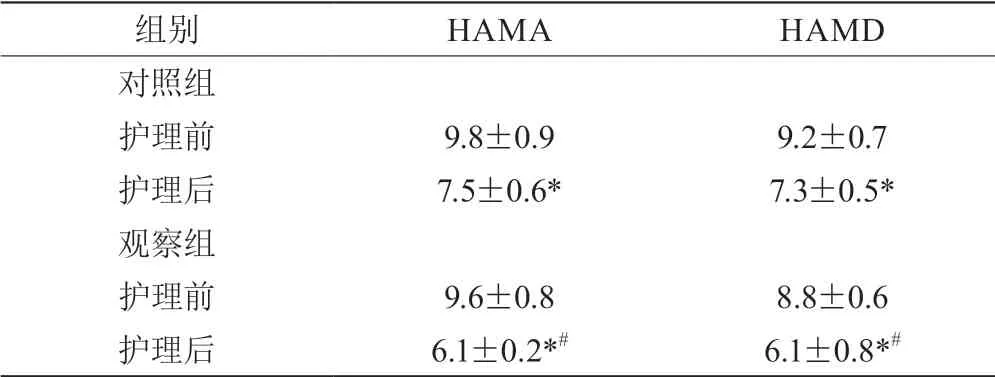

2.2 HAMA、HAMD評分比較

兩組護理前比較無差異, 差異無統計學意義(P>0.05),護理后觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者焦慮、抑郁程度比較

表2 兩組患者焦慮、抑郁程度比較

注:與護理前比較,*P<0.05;與對照組比較,#P<0.05

組別 HAMA HAMD對照組護理前 9.8±0.9 9.2±0.7護理后 7.5±0.6* 7.3±0.5*觀察組護理前 9.6±0.8 8.8±0.6護理后 6.1±0.2*# 6.1±0.8*#

3 討 論

腦卒中作為腦血管循環障礙性疾病,具有發病率高、致殘率高、致死率高的特點,不僅嚴重危害患者的身心健康,還給家庭和社會帶來一定的經濟負擔。隨著護理模式的不斷改變,循證護理模式已在臨床廣泛應用。循證護理是護理人員在計劃其護理活動過程中,將科研結論與其臨床經驗以及患者愿望相結合,獲取證據,作為臨床護理決策依據的過程[3]。

本研究結果表明循證護理干預可有效改善患者的認知功能和焦慮抑郁負面情緒。通過進行循證的質量審查,護士不僅學會了尋找證據提高護理質量的方法,而且提高了護士對腦卒中患者認知功能及抑郁障礙的風險識別和管理能力。遵循以患者為中心,對患者個體狀況進行準確評估,并對方案給予修改和調整,重視腦卒中患者相關健康教育、心理護理、認知功能訓練和運動功能康復訓練,從多方面早期進行干預,提高患者治療和護理的主動性,加快患者預后康復的進程,促進患者早日康復。

綜上所述,對老年首發腦梗死患者實施循證護理干預能夠有效提高患者認知功能,改善負性情緒,提高患者生活質量,使患者獲益,值得在臨床推廣應用。