荷蘭奶業發展現狀及與中國的合作研究

文/金 迪 海 鵬 彭 華

(1 中國農業科學技術出版社有限公司;2 阜新市農業發展服務中心;3 中國農業科學院農業信息研究所)

荷蘭位于歐洲西北部,東臨德國、南接比利時、西北兩面瀕臨北海,海岸線長1 075 千米。荷蘭面積狹小,東西長約200 千米,南北長約300 千米,面積約為4.15 萬平方千米,且1/3的面積僅高出海平面,1/4的面積低于海平面。荷蘭屬于海洋性溫帶闊葉林氣候,冬暖夏涼,沿海地區平均氣溫夏季16℃,冬季3 ℃;內陸地區夏季17℃,冬季2 ℃;年平均降水量797毫米。

荷蘭由荷蘭本土,博納爾、圣尤斯特歇斯、薩巴3 個海外特別行政區,以及阿魯巴、庫拉索、圣馬丁3 個海外屬地組成。荷蘭本土劃分為12 個省,省下設380 個市鎮。根據荷蘭統計局數據,2019年全國人口為1 730.0 萬人,人口密度每平方千米超過400 人,是典型人多地少的國家。

荷蘭是發達的資本主義國家,發展外向型經濟,80%的原料靠進口,60%以上的產品供出口,對外貿易的80%在歐盟內實現。2018年荷蘭GDP為9 129 億美元,人均GDP約為52 750 美元。農業在荷蘭國民經濟中占有重要地位,與歐盟主要國家相比,荷蘭農業所占份額較大。荷蘭農業高度集約化,農業產值約占國內生產總值1.6%,從業人員17.3 萬人,常年位居世界第二大農產品出口國。2018年,荷蘭農產品出口總額903 億歐元。農業構成中,畜牧業占52.6%,園藝業占33.4%,農田作物占14.0%。荷蘭乳制品生產水平位居世界前列,人均牛奶產量50 噸,是世界平均水平的132 倍[1]。

1 荷蘭奶業基本情況

1.1 畜牧業生產

畜牧業是荷蘭最重要的農業部門,以優質、高產、高效聞名于世。2018年荷蘭農業總產值287 億歐元,其中奶牛養殖產值為50 億歐元,占比17.4%。2018年,荷蘭所有類型農場共計53 906 個,其中,專業型牧場50 696 個,混合型牧場3 210 個。截至2018年9月數據,牛、豬、家禽的總存欄量分別為390.0 萬頭、1 239.0 萬頭、20.0 萬只[2]。荷蘭被稱為“牧場之國”,其得天獨厚的自然環境非常適宜牧草生長,2018年全國牧草面積90.7 萬公頃,占農業用地51.3%;玉米種植面積20.6萬公頃,占農業用地的11.6%。2018年,荷蘭奶牛存欄162.2 萬頭,牛奶產量140.90 億千克;奶山羊存欄43.1 萬只,羊奶產量4.28億千克[3]。

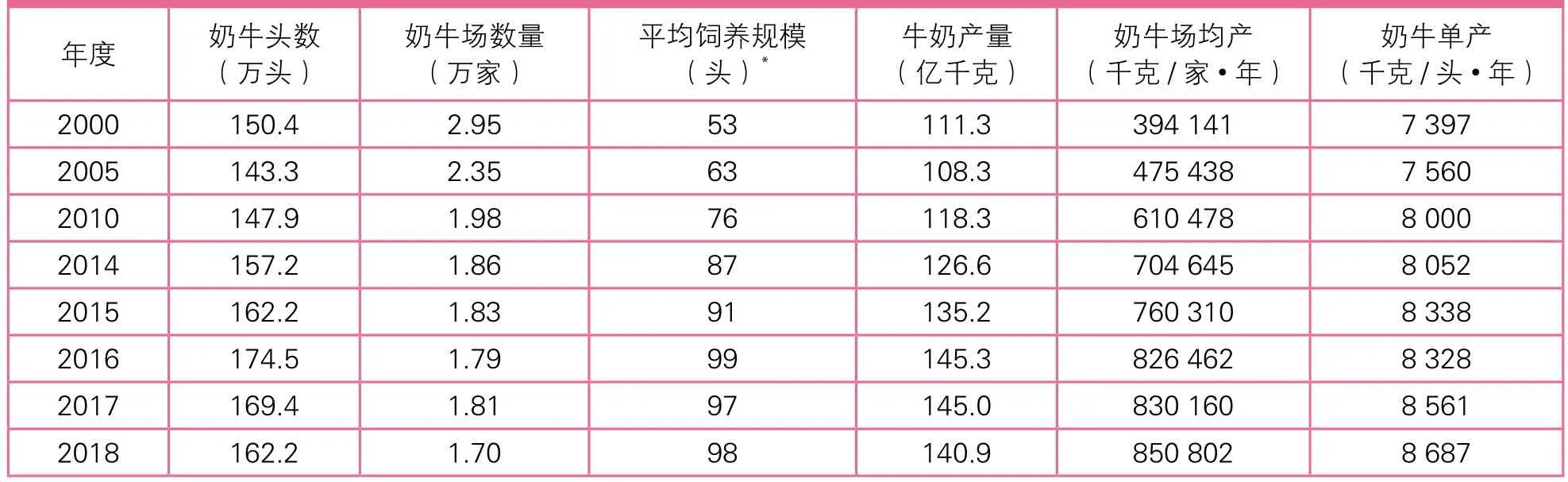

表1 2000—2018年荷蘭奶牛養殖業發展情況

1.2 奶牛養殖

1.2.1 牧場數量不斷減少,養殖規模持續擴大

荷蘭的牧場大部分是家庭牧場,家族世代養牛,具有悠久的奶牛養殖歷史。荷蘭政府自20世紀80年代提倡擴大牧場規模、增加效益,此后家庭牧場數量不斷減少,規模也隨之逐漸擴大,集約化程度不斷提高。2000—2018年,荷蘭牧場數量從2.95 萬家下降至1.70 萬家(表1)。雖然牧場數量不斷減少,但機械化和智能化程度不斷提高,飼料加工和飼喂大多實現機械化,這也帶動了家庭牧場養殖規模的進一步擴大。近年來,70 頭規模及以下的牧場占比逐年減少,70 頭規模以上的牧場占比逐年增加(表2)。2018年牧場平均飼養規模達到98 頭。100 頭規模以上的牧場數量為6 660 家,幾乎是2000年相同規模牧場數量的4 倍。隨著養殖規模的擴大,為了滿足牧場需要的強大的技術服務體系,飼料公司及乳品企業的技術人員會從動物健康、飼料營養和繁殖育種等方面為牧場提供針對性的建議與方案。牧場和企業彼此信任,保證了牧場的良性運轉。

1.2.2 奶牛養殖數量呈增長態勢,但波動明顯

自2000以來,荷蘭奶牛養殖數量呈增長態勢(表2)。2000年,奶牛數量為150.4 萬頭,但2015年4月1日,歐盟正式結束了實行了31年的牛奶生產配額政策,2014—2016年,荷蘭奶牛數量迅速增加,荷蘭的生鮮乳采購數量持續上升,這在一定程度上促進了荷蘭奶牛養殖業快速發展。2016年奶牛存欄高達174.5 萬頭,導致荷蘭磷酸鹽排放量超過了歐盟的限制標準,其造成的環境污染超過了歐盟的環保要求。荷蘭為了降低磷酸鹽排放,實施了磷酸鹽減排計劃等一系列措施。荷蘭從2018年1月開始實施磷酸鹽權限體系(Phosphate Rights System),導致奶牛養殖數量進一步下跌。2018年全國奶牛存欄162.2 萬頭,與2017年相比,奶牛數量大幅降低。

1.2.3 奶牛總產奶量穩定增長,單產水平不斷提高

2000—2018年,荷蘭奶牛的總產奶量穩中有升,其中,牧場平均生鮮乳產量迅速增加,由2000年的39.41 萬千克上升到2018年的85.08 萬千克。2017年荷蘭牛奶產量為145.00 億千克,與2016年持平,雖然磷酸鹽權限體系導致奶牛數量驟減,但是單產提高,使得牛奶總產量保持穩定。但2018年,荷蘭牛奶總產量為140.90 億千克,比2017年降低了2.83%,部分原因是為了達到磷酸鹽權限體系的要求,進一步屠宰了一定數量的奶牛。為了緩解奶牛數量減少造成的牛奶總產量降低,荷蘭奶農進一步提升奶牛單產,2017年奶牛單產為8 561千克/頭·年,比2016年高2.80%(表1),2018年奶牛單產為8 687千克/頭·年,比2017年高1.47%。

表2 2000—2018年荷蘭奶牛養殖規模變化

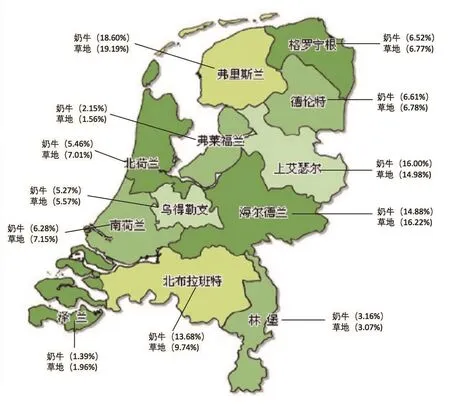

1.3 奶業區域布局

總體來看,2000年以來,荷蘭各省份牧場數量不斷減少,各區域奶牛養殖頭數穩中有升,這與荷蘭推行的集約化飼養模式密切相關。從各省份具體情況來看,2000年以來,牧場數量和奶牛養殖數量位居前四位的省份為上艾瑟爾省、海爾德蘭省、弗里斯蘭省、北布拉班特省(表3),2018年度這4 個省份的奶牛養殖數量分別占全國的16.00%、18.60%、14.88%和13.68%,這與4 個省份面積較大、草場眾多有關。牧場和奶牛養殖數量均較少的省份為林堡、弗萊沃蘭和澤蘭,3 個省合計僅分別占5.80%和6.80%,草地面積也是荷蘭最少的(圖1)。

圖1 2018年荷蘭各省份奶牛頭數和草地面積占比

表3 2000—2018年荷蘭各省奶牛場數量和奶牛養殖數量

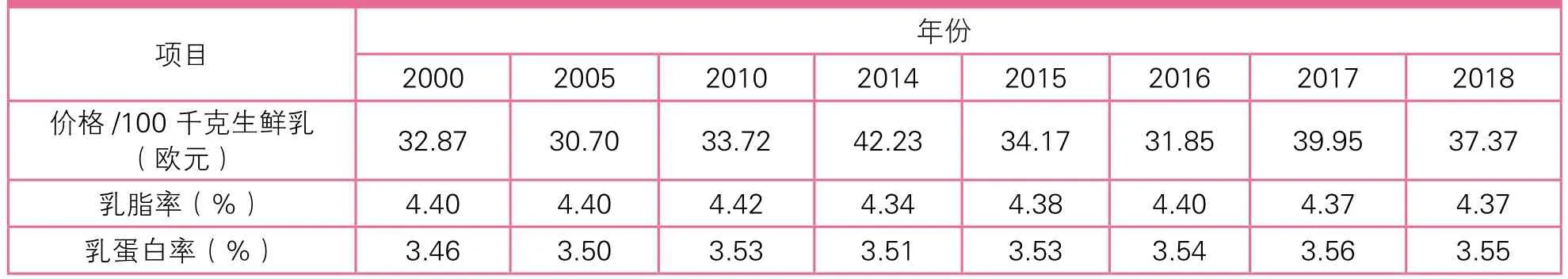

表4 2000—2018年荷蘭生鮮乳價格及質量情況

1.4 生鮮乳銷售

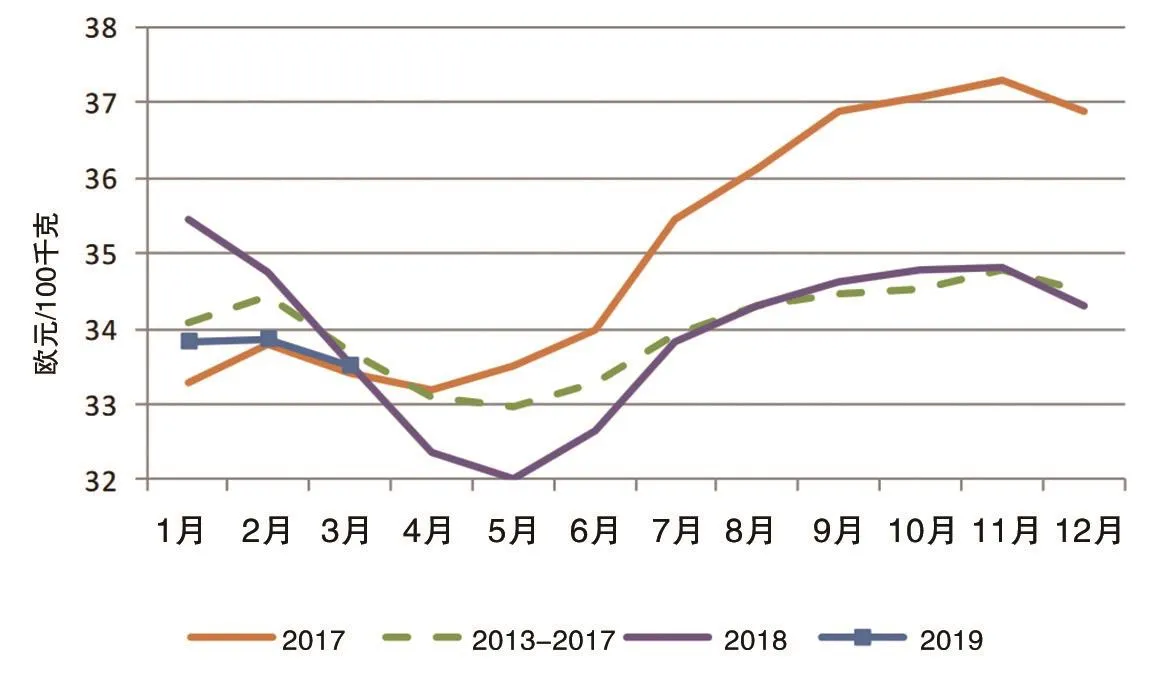

荷蘭生鮮乳銷售有其獨特的模式和利益分配機制。荷蘭的奶產業鏈各個環節連接緊密,一體化程度高。由于荷蘭生產的生鮮乳主要用于加工奶酪、奶粉等干乳制品,因此,奶牛的選種選育過程中更加重視乳成分的指標。2017年平均乳脂率達到4.37%,平均乳蛋白率達到3.56%(表4)。近年來,由于荷蘭在歐盟地區以外的乳制品出口市場急劇擴大,對生鮮乳的供應要求增加,荷蘭牛奶產量穩步增長。2014—2016年,生鮮乳收購價格持續下滑,但2017年價格大幅回升,達到39.95 歐元/100 千克。年度內生鮮乳價格一般從年初開始呈季節性降低,4—5月,牛奶產量達到峰值時生鮮乳價格跌到最低。與前幾年相比,2019年初,生鮮乳的價格走勢比較平緩。值得注意的是,2019年3月生鮮乳價格不僅與2018年一致,而且幾乎與2017年,以及2013—2017五年的平均價格持平(圖2)[4]。但據歐洲委員會統計,2018年荷蘭付給奶農的平均生鮮乳價格降低了5.00%。由于牛奶質量受多種因素的影響,使得同一牧場不同季節甚至不同批次的牛奶質量會有較大差別。因此,荷蘭牧場生產的每一批牛奶都要經過獨立的第三方檢測機構的嚴格檢驗,沒有檢測合格證的牛奶不允許銷售。獨立的第三方檢測機構負責檢測從生鮮乳到乳制品的多個環節,并跟蹤、審計、評估和認證全產鏈各環節。檢測數據信息是生鮮乳價格和牧場管理的重要依據,會發送給相關的服務機構和牧場主本人,生鮮乳價格并不是由乳品企業一家決定[5]。更為關鍵的是,由于第三方檢測機構與奶業利益鏈上的各方都不存在利益關系,不產生利益輸送,這就從體制上保證了檢測結果的公平公正,易為各方接受,對于保證奶業健康發展具有重要作用。

另外,由于各環節利潤分配比例不同,不同時段各環節的利潤實現模式與利潤率差別大,為了實現奶業均衡、穩定發展,政府鼓勵奶產業一體化發展,奶農加入奶業合作社,通過合作社把生鮮乳銷售給乳制品加工企業。一體化的組織使得整個奶業生產社會化分工十分精細并且配合密切[6]。合作社根據生乳質量和產量按交易額分配利潤,捍衛了奶農的利益,并使奶農利益和乳品企業利潤緊緊捆綁,每個奶農都是合作社的一員,參與合作社的決策,擁有投票權,同時享受乳品企業的利潤,因此奶農對牛奶的質量安全也非常重視。合作社模式使得荷蘭奶業全產業鏈上各個環節的合作變得順理成章,利潤分配也更趨合理。

圖2 2017—2019年荷蘭生鮮乳平均價格走勢

1.5 乳制品加工

荷蘭的乳品加工業經歷了由小到大、由分散到集中的發展歷程。1871年,荷蘭第一家乳制品加工廠成立,到20世紀60年代,荷蘭有規模大小不同的乳品企業600 多家,經歷了一系列的兼并、重組,尤其是20世紀70、80年代乳制品加工業的快速整合,乳品企業數量迅速減少。截至2018年底,荷蘭只有25個乳制品加工企業(包含5 個合作社),53 個乳制品加工廠。其中5 個合作社共擁有27 家乳制品加工廠。乳制品加工企業主要有Royal FrieslandCampina、Vreugdenhil Dairy Foods、DOC Kaas、Royal A-ware、Bel Leerdammer,其中,Royal FrieslandCampina擁有21 家乳制品加工廠,是荷蘭最大的乳品企業。

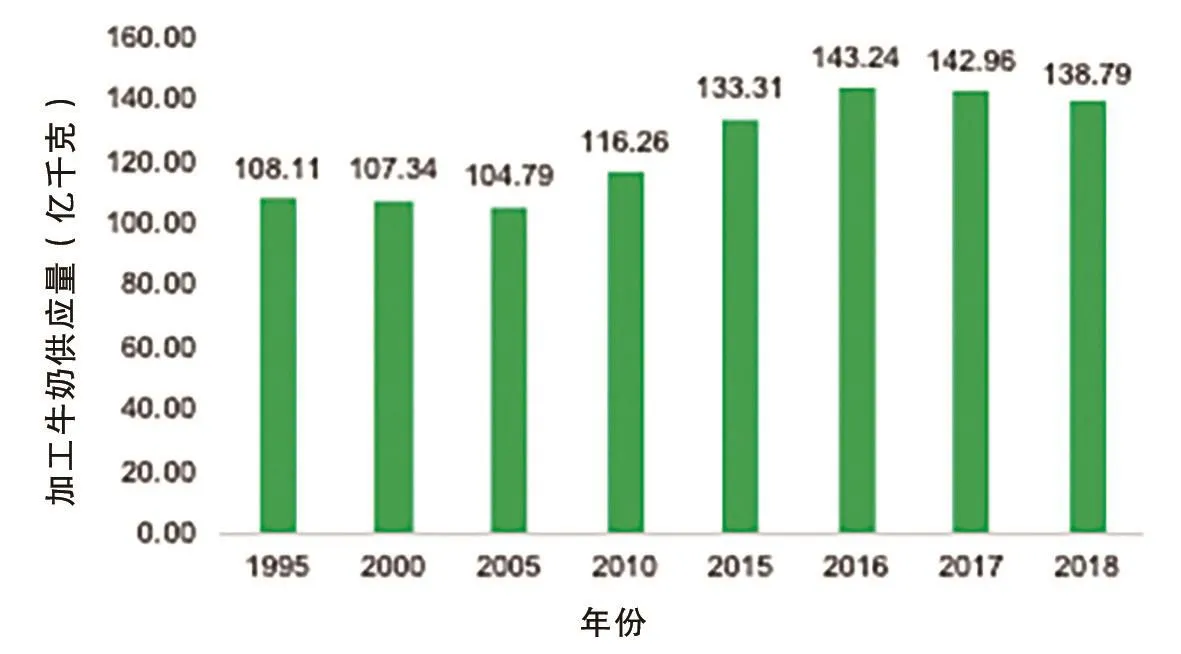

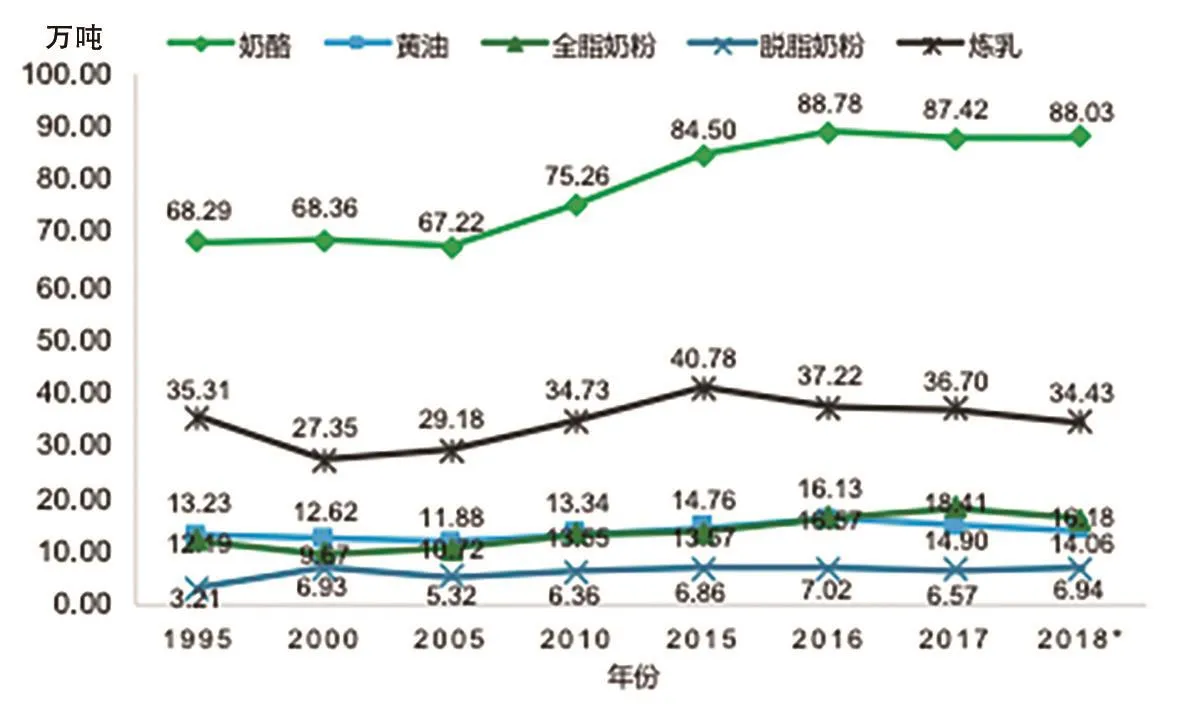

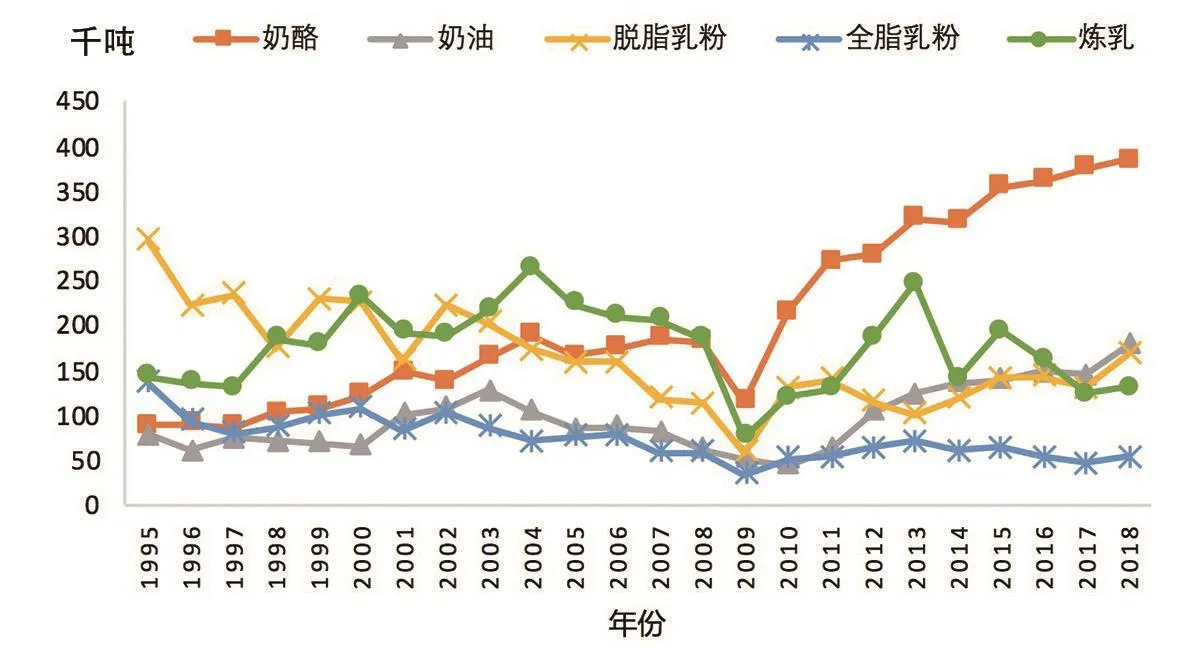

1995—2018年,荷蘭乳制品供應量穩步增長。2016年和2017年荷蘭牛奶加工量基本持平,但2018年的牛奶加工量為138.79 億千克,比2017年減少2.92%(圖3)。荷蘭乳制品中,奶酪和煉乳產量占較大比重。1995—2018年,奶酪產量呈增長趨勢,從1995年的68.29萬噸增加到2018年的88.03 萬噸;全脂乳粉、脫脂乳粉和黃油的產量變化不大,其中,脫脂乳粉產量最低。與2017年相比,2018年全脂乳粉產量降低12.11%,煉乳產量降低6.19%,黃油產量降低5.64%,奶酪產量增加了0.70%,脫脂乳粉產量增加了5.63%(圖4)。估計2018年乳制品加工總產值為7.53 億歐元,與2017年相比降低3.00%,每加工100 千克牛奶,產值為53.75歐元,比2017年降低了2.00%。

數據來源:Dutch Dairy in Figures 2018,ZuivelNL(www.zuivelnl.org)注:*2018年的數值為估計值

表5 2000—2018年荷蘭乳制品消費情況

圖3 1995—2018年荷蘭加工牛奶供應量變化

圖4 1995—2018年荷蘭各類乳制品產量變化

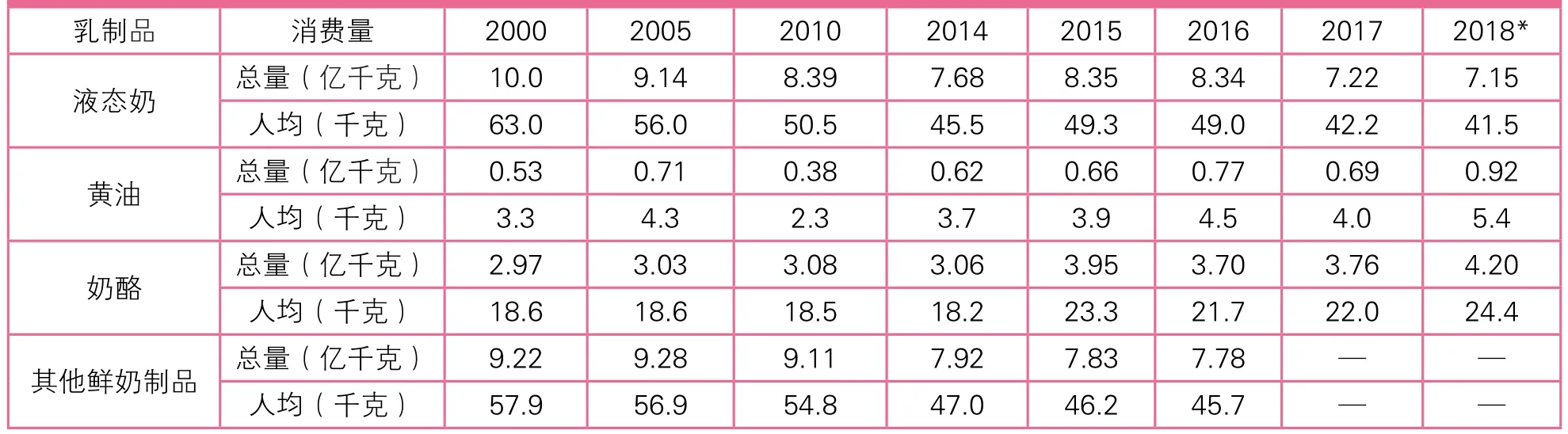

1.6 乳制品消費

荷蘭不僅是乳制品的主要生產國,更是乳制品的主要消費國。乳制品是荷蘭人重要的傳統食物。牛奶、奶酪、酸奶以及奶類甜點一直以來都是荷蘭人飲食的重要部分。多年來,荷蘭家庭的乳制品消費量在所有食物和非酒精飲品中所占的比例一直維持在14.00%左右。荷蘭人消費的液態奶主要是經過巴氏消毒的半脫脂鮮奶。2000—2017年,盡管液態奶人均消費量有下降的趨勢,但是其他乳制品,如奶酪的消費量在逐步增加。長期以來,荷蘭的人均奶酪消費量一直高于歐洲平均水平,平均每年人均消費量在20千克左右(表5)。

1.7 奶業貿易

荷蘭的對外貿易占據重要的經濟地位,政府鼓勵自由貿易和對外投資政策。荷蘭農業充分發揮地緣優勢,拓展歐洲國際市場,利用發達的道路系統和公共運輸網絡,擴大農產品的進出口規模,使荷蘭成為歐洲農產品分銷中心。1961年至今,荷蘭一直是一個乳制品凈出口國家,且出口貿易總額多年來一直保持歐盟領先。

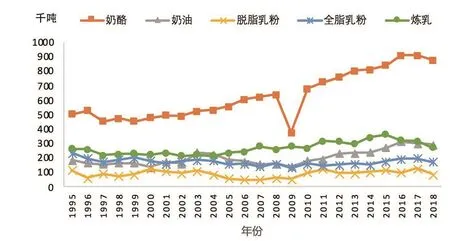

1995—2017年,荷蘭各類乳制品的出口量呈現波動中上升趨勢,其中奶酪的出口量除2009年出現驟減外,整體增長顯著。在所有的歐盟國家中,荷蘭在世界市場上是最活躍的。2018年荷蘭乳制品出口貿易量占全球貿易總量約5.00%,位居世界第五大乳制品出口國。2018年荷蘭乳制品出口總值為77 億歐元,比2017年降低了2.00%以上,各乳制品出口量也出現不同程度的降低(圖5)。2018年,鮮奶和奶酪出口量分別為916.13 千噸和875.96 千噸。與2017年相比,奶酪出口產值降低了近3.00%,主要是由于價格降低和出口量減少導致的,出口量減少基本是由于對歐盟內部的出口量減少造成,尤其對德國、比利時和希臘的出口量減少,但是往第三類國家的出口量稍有增加[7]。

圖5 荷蘭乳制品出口量情況

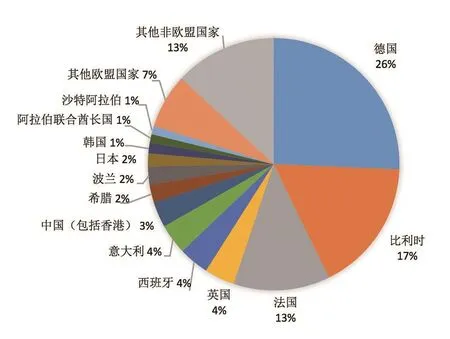

圖6 2018年荷蘭乳制品出口貿易額占比情況

目前,歐盟是荷蘭乳制品最主要的出口區域,出口貿易額為57 億歐元,占出口總額的近3/4。在歐盟的主要出口國中,與荷蘭臨近的德國、比利時和法國是3 個荷蘭乳制品消費最高的國家,貿易量占比超過70.00%,是荷蘭在歐盟最重要的貿易伙伴。荷蘭在非歐盟地區的貿易額為20 億歐元,荷蘭乳制品出口到歐盟地區之外的前五位國家均在亞洲,按出口量從大到小依次為中國(包括香港)、日本、韓國、阿拉伯聯合酋長國以及沙特阿拉伯,中國在荷蘭乳制品所有出口國中排名第7位,也是荷蘭非常大的乳制品貿易伙伴(圖6)。

在出口乳制品的同時,荷蘭還是乳制品的主要進口國。1995—2018年,荷蘭奶酪和奶油進口量有所增加,全脂乳粉和脫脂乳粉進口量有所減少,煉乳進口量呈現穩定波動(圖7)。2018年荷蘭乳制品進口額為38 億歐元,進口來源地主要是歐盟國家,其中德國、比利時和愛爾蘭占其進口總額的69.00%。進口的主要乳制品為奶酪、黃油和無水奶油,以及小包裝的液態奶和奶油。

2 中國與荷蘭奶業合作現狀

荷蘭是世界上奶業一體化程度最高的國家之一,而我國雖然是奶業大國,但并不是奶業強國,在奶業發展的過程中需要借鑒奶業發達國家,特別是荷蘭的先進經驗和技術。在兩國政府的大力支持下,我國與荷蘭已建立起良好的奶業交流與合作關系,雙方已在多個合作領域取得成效。

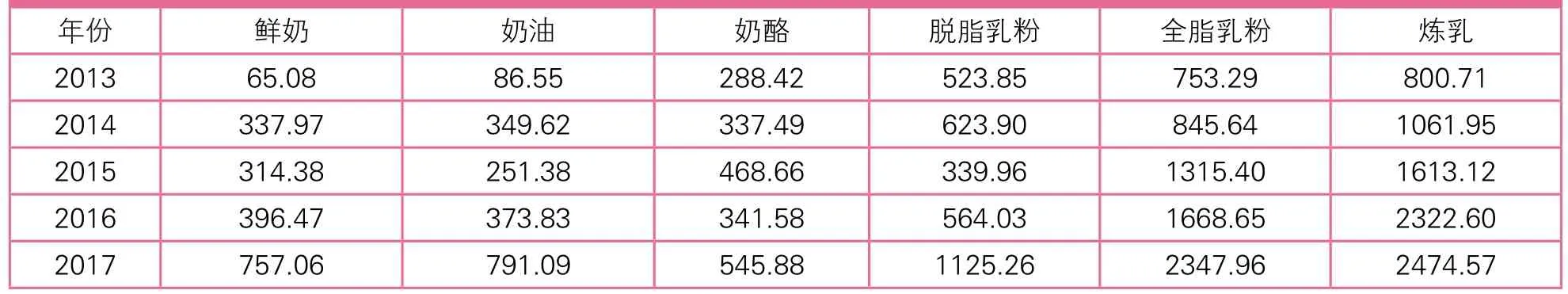

表6 2013—2017年中國從荷蘭進口乳制品貿易額 單位:萬美元

圖7 荷蘭乳制品進口量情況

2.1 乳制品貿易

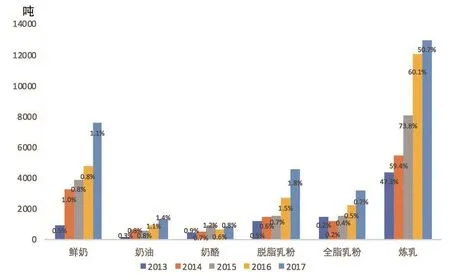

中國是荷蘭非常重要的乳制品貿易伙伴,從荷蘭進口了大量的乳制品。2013—2017年,中國從荷蘭進口的鮮奶、奶油、奶酪、脫脂乳粉、全脂乳粉和煉乳的進口量和貿易額均呈增長趨勢。其中,煉乳的進口量非常大,2013—2017年,中國從荷蘭的進口量均超過了中國進口煉乳總量的50.00%,雖然2017年與2016年相比,從荷蘭進口的煉乳占比減少,但進口量仍在增加(圖8)。另外,與2016年相比,2017年從荷蘭進口的鮮奶、奶油、脫脂乳粉的貿易額比2016年顯著增長,貿易額增長比例均在90.00%以上(表6)。

2.2 行業交流

荷蘭在奶業發展上具有十分成熟的產學研結合模式,對我國具有非常強的借鑒意義。由政府、企業以及大學和科研機構組成的“金三角”合作模式,能夠使三方緊密銜接,不斷加強對乳制品安全的控制,滿足消費者在品質方面的需求。2013年,中國農業大學與荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心、荷蘭皇家菲仕蘭公司,三方合作建立起中荷奶業發展中心(簡稱“中心”),在奶業人才培養、科技研發、技術成果示范推廣和技術培訓等一系列領域開展行業交流。目前中心已有荷蘭CRV公司、荷蘭合作銀行(Rabobank)、荷蘭乳品質量檢驗機構Qlip、中國中地乳業、河南花花牛乳業、北京東方聯鳴、禾豐牧業、伊利集團、南京衛崗乳業等12 家合作伙伴,均是奶業產業鏈中乳制品加工、奶業科技創新、金融支持、原奶檢測、奶牛養殖、奶牛營養和育種等環節的行業翹楚,在產業鏈上下游形成一股合力共同奮進[8]。2013—2018年,中荷雙方在建設荷蘭奶業技術中心(示范牧場)、共同開展科研、開展奶業技術培訓、開展行業宣傳四個方面取得了合作成效。中心利用現有的示范牧場組織各類培訓班和技術示范現場會等培訓了700 余名技術人員,組織開展35 項科研課題、組織19 次荷蘭奶業考察、出版多部行業優秀著作等[9]。中心借鑒荷蘭奶業全產業鏈質量安全控制技術經驗,打造了中荷奶業行業交流平臺。

2.3 企業投資合作

圖8 2013—2017年中國從荷蘭進口乳制品量

中荷奶業合作的廣度和深度不斷擴展,我國最大的乳品企業伊利集團與歐洲生命科學領域頂尖學府瓦赫寧根大學強強聯手,共同成立了海外研發中心——伊利歐洲研發中心;澳優在荷蘭與荷蘭百年乳品企業海普諾凱乳業公司的合作更是中荷兩國經濟交流的典范,截至2019年,澳優在荷蘭共有5 個工廠,有效帶動了當地經濟社會發展。這些合作為中國與荷蘭開展技術交流、進行對外投資等多元化農業合作模式提供了依據。荷蘭合作銀行為中國企業在中國國內的市場整合以及海外的并購、投資、融資方面利用其全球網絡提供專業的咨詢和金融解決方案[10]。荷蘭最大的乳品公司荷蘭皇家菲仕蘭在20世紀90年代進入中國市場,在中國的業務范圍已經從最開始的40 個城市拓展到2017年的120個城市,并計劃進一步加大在華投資,引入更多乳制品,深耕兩國奶業合作。

2.4 政府合作

近年來,中國和荷蘭有關部門和企業為兩國奶業發展、交流、合作做了大量工作。中國和荷蘭政府簽訂了《中荷乳業合作框架協議》。2018中國—荷蘭經貿論壇在荷蘭海牙舉辦,國務院總理李克強和荷蘭首相馬克·呂特(Mark Rutte)出席論壇并發表重要演講。澳優作為中國和荷蘭經貿往來的重要典范和中國在荷蘭投資的最大乳品企業受邀參加,提升了中國與荷蘭的奶業貿易合作水平。2019年,發展改革委、工業和信息化部等7 部門印發關于《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》的通知,該方案中特別提到“支持國內企業在境外收購和建設奶源基地,降低原料成本。鼓勵有實力、信譽好的企業在國外設立加工廠,并將生產的產品以自有品牌原裝進口”,這將進一步推動中國和荷蘭奶業的合作升級。

3 合作展望

中荷奶業的務實合作有助于推動中國奶業的持續健康發展。在未來的奶業發展中,我國需要進一步加強和拓寬與荷蘭奶業方面的合作。

一是加強兩國政府和行業間的交流,為兩國乳品企業雙向投資提供更加寬松便利的環境,進一步深化奶業合作。

二是深化項目合作內容,提高雙邊專家交流頻率,擴大奶農的培訓規模。特別是在精準化飼喂管理方面,需要充分考慮牛奶生產和消費者不同需求以及飼料資源的差異性,加強培訓合作,提高牧場管理水平,使教育培訓覆蓋我國不同的地理區域。

三是未來雙方乳品企業在產業研究、新品研發、新技術開發與應用等方面勢將進行更深入的合作與交流,在中國奶業全產業鏈建設、乳制品消費、奶牛養殖和乳制品加工等方面深化合作內容、合作機制、合作模式,進一步實現中荷乳業的互利共贏和可持續發展。